簡介

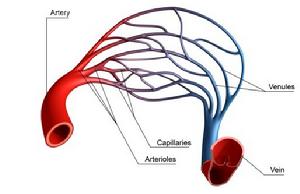

遺傳性出血性毛細血管擴張症(hereditaryhemorrhagictelangiectasis)是遺傳性血管壁結構異常所致的出血性疾病,患者部分毛細血管、小血管壁變薄,僅由一層內皮細胞組成,周圍缺乏結締組織支持,以致局部血管擴張,扭曲。常見於口腔、鼻黏膜、手掌、指甲床和耳部及消化道。病變呈針尖樣、斑點狀或斑片狀、小結節狀,也可呈血管瘤樣或蜘蛛痣樣,可高出皮膚表面,加壓後消失,用玻片輕壓有時可見小動脈搏動。 毛細血管

毛細血管臨床上以病變部位自發性或輕傷時反覆出血為特徵,多表現為鼻衄、牙齦出血。內臟出血以嘔血、黑便為多見,也可有咯血、血尿、月經過多、眼底或顱內出血等。出血症狀可在幼年出現。實驗室檢查大多正常,出血嚴重者可有貧血。甲床毛細血管鏡檢可有血管襻異常擴張。診斷與蜘蛛痣和紅痣相鑑別。

臨床表現

毛細血管擴張

毛細血管擴張肝臟受累,因流經肝動靜脈瘺的血流量增多而出現肝腫大,可有肝區疼痛及一定程度的壓痛,局部有時可觸及一搏動性腫塊,觸之有震顫,能聞及連續性血管雜音。動-靜脈瘺的分流可產生高動力循環狀態,並可產生高排量充血性心力衰竭,可因肺的動靜脈瘺而引起低氧血症、繼發性紅細胞增多症。慢性失血或頻繁而大量出血可致缺鐵性貧血。毛細血管先天性畸形即先天性毛細血管壁薄弱,以致不能收縮。本病多自出生時或生後不久發生於面部、頸部和枕後、頭皮部。可單側,散發,亦可雙側,多發。最初皮膚或黏膜上有一個大小不一,淡紅色或暗紅,或紫紅色皮損,自針尖大小至一個肢體或半側軀幹,哭鬧後顏色加深,界限清楚,形狀各異,不高出皮膚,局部則較高,壓迫後,部分或全部退色,表面光滑。隨年齡增長,如兒童或青壯年有可能在其上有症狀或結節狀損害,多數發生在小腿和足部,可表現為疼痛性紫藍色結節和斑塊,尚可破潰。

本病為常染色體顯性遺傳性疾病,男女均可患病,父母均可遺傳,常有家族史。無特殊治療方法,以對症治療為主,淺表出血可用局部壓迫止血,內臟出血處理較困難,必要時可手術縫合或切除病變或局部使用止血劑。慢性失血性貧血可常規補充鐵劑,出血多者需輸血。

診斷原理

面部毛細血管

面部毛細血管若有肺動靜脈瘺家族史,在青春期進行肺電腦掃描或腦核磁共振檢查,將有助於診斷。注意須與蜘蛛痣和紅痣相鑑別。陽性家族史、毛細血管擴張及同部位的反覆出血。由於血管壁的脆弱,臨床上束臂試驗常陽性,並有出血時間延長。血管造影有確診價值。

遺傳性出血性毛細血管擴張症容易與哪些疾病混淆?注意須與以下疾病相相鑑別:蜘蛛痣、紅痣、小靜脈擴張。

病因

本病為常染色體顯性遺傳性疾病,男女均可患病,均可遺傳,病變部位在血管壁,表現為毛細血管擴張,動靜脈畸形和動脈瘤,血管壁變薄,彈力纖維缺乏,平滑肌缺乏,毛細血管壁和小動脈壁僅由一層內皮細胞組成,血管迂曲或擴張,有時僅有的內皮細胞發生退行性變,內皮細胞連線缺損,病變血管可因輕微的外力,或血管內血流壓力作用即可發生破裂而出血。治療方法

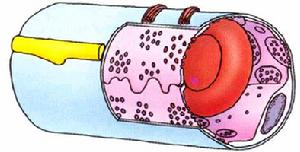

有孔毛細血管

有孔毛細血管對可接觸到的毛細血管擴張病變(如皮膚,或經內鏡進入鼻或消化道),可直接壓迫,也可行雷射摘除術、手術縫合、切除病變或用局部止血劑等。動靜脈瘺可行外科切除或栓塞療法。

需反覆輸血者,注意預防B型肝炎。有雙盲試驗證明預防性用雌性激素可以減少嚴重出血者輸血需要。大多病人需長期使用鐵劑,以補充黏膜反覆出血所喪失的鐵,某些患者需消化道外補鐵(參見缺鐵性貧血的治療)。肝動脈栓塞可用於治療肝動靜脈瘺。β-受體阻滯劑可改善高動力循環狀態,降低肝血流量,使分流量減少。

遺傳性出血性毛細血管擴張症治療方法主要分為以下幾個步驟:1.止血。體表出血以壓迫止血為主,內臟出血者考慮用安絡血以助小血管收縮,用垂體後葉素降低內臟血管內壓力。2.輸血。僅用於大量失血者,但不宜過量,避免血壓過高而使出血難止。3.補充鐵劑。適用於慢性失血性貧血患者。4.其他。肝動脈栓塞可用於治療肝動靜脈瘺。β-受體阻滯劑可改善高動力循環狀態,降低肝血流量,使分流量減少。

檢查

遺傳性出血性毛細血管擴張症檢查項目:血管造影肝臟疾病超聲診斷

1.B型超聲常可見肝內血管擴張,有時可見血管的明顯搏動,放射性核素掃描可見肝臟有效放射性缺損區,CT可見到血管的扭曲,擴張等改變。

2.血管造影常見到受累血管的擴張,扭曲,靜脈相有小結節狀造影劑存留,另有早期的靜脈充盈,提示有動靜脈分流。

診斷鑑別

診斷陽性家族史,毛細血管擴張及同部位的反覆出血,由於血管壁的脆弱,臨床上束臂試驗常陽性,並有出血時間延長,血管造影有確診價值。

鑑別診斷

1、蜘蛛痣;

2、紅痣;

3、小靜脈擴張。

臨床案例分析

毛細血管診斷

毛細血管診斷提要 本文報告一例家族遺傳性毛細血管擴張症,報導了就先征者的診斷治療及家族史,還討論了本病病因,特徵,診斷及鑑別診斷和治療有關的問題,驥能有助於對該病的診斷與治療。

先證者及家系調查情況

先證者,康××,女性,57歲,農民,以左舌腹一易出血腫物不易止血入院。病史:自兒童時期即有反覆鼻出血史,25年前因右舌背一易出血性小腫物而在外院行手術切除,17年前因鼻衄次數增多及出血量增多且難以自行止血,在本院行“鼻中隔黏膜下剝離術”,術後仍偶有鼻出血。2年前於左舌腹出現一米粒大腫物易出血且不易自行止血。家族史:家庭中有7人有類似病史。

查體:貧血外觀,口唇較蒼白,胸腹部檢查未發現異常,面部,上肢見散在多發紅色點狀毛細血管擴張。專科檢查見左舌腹一米粒大血管瘤樣病損,直徑約3mm,色鮮紅,表面光滑,壓之可褪色,質地軟,無壓痛,碰易出血,舌背前1/3舌尖唇部見網狀毛細血管擴張及數個1~3mm的鮮紅斑點。實驗室檢查:Hgb96g/L,Wbc7.0×109/L,Bpc150×109/L,出凝血時間均正常,束臂試驗陽性。診斷:遺傳性出血性毛細血管擴張症。治療:局麻下行左舌腹血管瘤樣病損切除術,術中妥善結紮止血,術後腫物送病理,報告左舌腹毛細血管瘤。術後隨訪半年至今,舌部出血未再發。

家系中無近親婚配史,家系4代13人中,罹患此症者共7人,占54%(7/13),各患者大多在8~10歲,亦有15~16歲始出現症狀。首發症狀均為鼻衄,有為單側,有為雙側,出血量及發作次數隨年齡增長而增多,其中有2人死於鼻出血。家系患者檢查均有鼻中隔黏膜網狀毛細血管擴張,其中有唇、舌、口腔黏膜毛細血管擴張3例(占60%),面頸部,上肢散在多發紅色小點2例(占40%),手指鮮紅色丘疹1例(占20%)。

討 論

1. 遺傳性出血性毛細血管擴張症(OslerWeber-Rendu綜合徵)屬於常染色體顯性遺傳病[1],外顯率高,男女均可罹患,多於兒童時期即有症狀。2. 其病變特徵為皮膚,黏膜多發性毛細血管擴張,形成血管痣或血管瘤。反覆出血是本病的主要症狀,常見於鼻腔,口唇,面部等,反覆出血常引起繼發性貧血。本病可累及內臟器官出現相應症狀,如侵及消化道黏膜,則可引起消化道出血,故臨床上應密切注意隨訪。出血來自一個或多個擴張毛細血管破裂,無明顯凝血機制異常,屬於血管的發育畸形病。

3. 本家系鼻出血較皮膚損害先發生,是首發和最常見症狀,幼年即開始發生的反覆性、頑固性鼻衄為其特點。口腔出血主要是唇舌出血,常發生於鼻衄之後。在本家系伴有口腔病變的3例中,發生於舌部、唇部的占2例(66.7%),是口腔最常見的發病部位,發生於牙齦、頰黏膜的1例(33.3%)。

4. 診斷依據是反覆出血史,毛細血管擴張,家族遺傳史及化驗室檢查,臨床上須與各種出血性疾病,蜘蛛痣,紅痣相鑑別。本病主要累及損害部位的小靜脈和毛細血管,使其擴張,血管壁變薄,甚至僅有一層內皮細胞,組織病理性狀似毛細血管瘤。

5. 治療:主要是局部止血。關於手術中的出血問題,與術區組織有無擴張的毛細血管和局部是否容易結紮止血有關,術中應細心操作,妥善處理,避免因大出血不止造成嚴重後果。對本病重在預防,應注意保護黏膜皮膚,避免局部創傷、過度勞累、感冒、發熱、以及能使血壓升高、血容量增加的易誘發出血的因素。拔牙及行口腔小手術時亦應慎重以免流血過多。

飲食保健

最好還是根據醫生的指導飲食,以免給疾病帶來更多的不便。預防

1.要注意保護黏膜皮膚,避免局部創傷,過度疲勞,感冒,發熱,以及能使血壓升高,血容量增加的易誘發出血的因素。2.拔牙及行口腔小手術時亦應慎重以免流血過多。