流行病學

腹膜假黏液瘤

腹膜假黏液瘤本症於1984年Werth首先報告卵巢黏液瘤破裂繼發腹膜假黏液瘤以來,之後國內外文獻陸續有報導。至今國外已報告130例。國內已報告20例。男、女均可發病,以女性為多,男女之比1∶6,以40~55歲者多見。

病因

病因

病因腹膜假黏液瘤的病因尚不清楚,由於本病系卵巢黏液性囊腫、卵巢黏液性囊腺瘤或闌尾黏液囊腫破裂而形成,當黏液樣物流出時,常含上皮細胞,一同進入腹腔,一方面黏液和上皮細胞刺激腹膜,而引起炎性反應,另一方面,繼續分泌黏液使腹腔內蓄積大量膠樣黏液,造成膠質狀腹水,稱為“膠腹”。亦可能經血流和淋巴管轉移性擴散所造成據統計瘤細胞約45%源於卵巢,29%源於闌尾,26%來源不定,而1%~2%的卵巢腫瘤可發展成腹膜假黏液瘤。

此外,尚有少數病人繼發於卵巢畸胎瘤、卵巢纖維瘤子宮癌、腸黏液腺癌、臍尿管囊腫腺癌、小腸系膜波浪囊腫、膽總管黏液腺癌、胰腺黏液囊腺癌和腹膜間皮癌等但極其罕見。

發病機制

圖1

圖1闌尾黏液囊腫、卵巢黏液性囊腺瘤等臟器囊腫的破裂,使大量黏液組織及富於黏液的柱狀上皮,散布於腹腔中,黏著於壁層、大網膜及腸壁的漿膜面,被腹膜的結締組織所包裹,形成大小不等的囊泡狀。囊泡壁由很薄的結締組織組成,囊泡內充滿許多淡黃色、半透明膠凍狀稠厚黏液和柱狀上皮細胞,有時只有黏液而上皮細胞缺如。囊泡可在局部浸潤蔓延。

黏液和上皮細胞亦可刺激腹膜發生炎症變化和粘連。腸管的粘連可引致粘連性腸梗阻,因而預後較差;大網膜常融合成片塊狀或餅狀,又有“網膜餅”之稱。這些囊泡可自腹膜剝落下來,游離於腹水內。鏡檢下,囊泡壁由菲薄的纖維組織構成囊泡內充滿半透明狀的黏液性物質。其內壁有的被覆分泌黏液物質的柱狀上皮細胞,有的則無被覆上皮。通常皆為良性但偶爾也有惡性者

在肝下間隙、回盲部或盆腔等間隙,常可見到數厘米到數十厘米大小的包塊這種腫塊可位於膈下或穿破膈肌進入胸腔內。

腫塊組織切片可見分化成熟的上皮細胞呈條索狀浸潤性生長,散在分布於疏鬆結締組織中,周圍有大小不一的黏液池,黏液池中有少數排列整齊、分泌亢進上皮細胞的索狀上皮結構儘管所見到的腫瘤為良性,但它能發生局部浸潤和蔓延,而影響周圍的重要結構(圖1)。

臨床表現

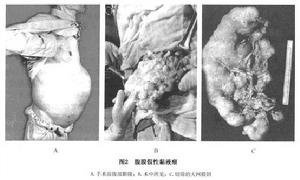

圖2

圖2本病一般病史較長,病程可遷延數月或數年不等,有的可長達10餘年由於臨床上無特異性的表現,主要是以腹部進行性腫大腹部脹痛為主訴亦有反覆發作的右下腹隱痛不適、右下腹包塊或以腸梗阻、腹膜炎等併發症就診。誤診率高達89.7%。查體可能有腹水征及邊界不清的結節因而常被誤診為肝硬化及結核性腹膜炎、腹腔囊腫等而延誤了治療。

1.主要症狀 早期臨床表現無特異性,後期腹水症狀明顯。

(1)噁心嘔吐:黏液性腹水呈漸進性生長,早期少量腹水刺激腹膜,只引起胃腸道反應如噁心、嘔吐下腹疼痛或盆腔下垂感,部分患者有泌尿系症狀

(2)進行性腹脹和腹痛:隨著腹水逐漸增多患者自覺腹部漸進性發脹,腹圍增大,腹部脹痛,呼吸費力;逐漸發展為呼吸困難出現憋氣、不能平臥翻身困難

(3)消瘦:腹膜假黏液瘤生長很快,在大量消耗機體營養的同時,亦壓迫腹腔器官使患者食慾減退全身乏力、體重進行性減輕。

(4)消化道梗阻:腸襻的粘連和腫塊的壓迫,胃體和腸管等發生狹窄,患者可發生幽門梗阻腸梗阻甚至阻塞性黃疸等,臨床有相應症狀。

2.體徵

(1)腹部膨隆:是本病的主要體徵,以下腹部膨隆多見。如全腹腹膜受累,可有全腹高度膨隆,甚至如足月妊娠狀(圖2)。

(2)觸痛和包塊:患者腹軟,少數有觸痛,但多不顯著;多數病人腹部可捫及腫塊,右下腹或下腹部尤其多見,但全腹均可捫及;腫塊大小不一,從數厘米到數十厘米大小不等,質地多較硬;表面高低不平,活動度小。

(3)肝臟腫大:大多數病人肝臟腫大,質地韌或略偏硬。

(4)腹水征陽性,由於腹水黏稠度不同,患者或表現為腹部波動感或表現為移動性濁音陽性。

(5)腸鳴音正常或亢進:腹部聽診腸鳴音基本正常發生腸梗阻者可有增強及氣過水聲。

(6)其他:由於病程的早晚及腫瘤侵及程度不同,直腸指診可有程度不等的飽滿感、直腸狹窄或觸及腸腔外腫塊。婦科檢查常可發現子宮附屬檔案或子宮直腸凹內有腫瘤。

併發症:

腹膜假黏液瘤雖極少轉移,但呈惡性生長生命力特強粘附於腹膜壁層上除去後又迅速生長,以致可見到患者全腹均為黏液性腫塊,貼上於腹膜壁層、大網膜、腸系膜,以致壓迫腸腔,往往出現腸梗阻腹膜炎等併發症,引起粘連性腸梗阻、腸瘺、幽門梗阻和膽囊阻塞,最後引起患者不能進食、腸系膜衰竭死亡。

診斷

1.病史 部分患者有闌尾、卵巢手術病史

2.臨床特徵 自訴日漸腹脹、腹痛消瘦、腹部隆起;體檢全身一般狀況尚好腹部膨隆,並可觸及高低不平硬塊此為本病的顯著特點。

3.實驗室和輔助檢查 診斷性腹腔穿刺僅抽出少量黏稠液體;B超和CT示腹部有多處包塊及腹水征

鑑別診斷

鑑別診斷

鑑別診斷本病早期缺乏特異性的臨床表現,故需與肝硬化腹水、結核性腹膜炎或晚期癌腫等疾病相鑑別本病常誤診為肝硬化、結核性腹膜炎、腹腔囊腫及腹腔轉移癌有以下幾點可排除“肝硬化腹水”:

1.病人無肝病史,一般健康狀況較好。

2.長期服保肝、利尿藥無效,腹圍反見增大。

3.體檢腹外形不似“蛙腹”,濁音區不在腹兩側,無移動性濁音

4.腹穿抽不出腹水,粗針可吸出膠凍樣黏液。

5.B超探查腹腔內大量無回聲暗區有分隔。

6.肝功正常,血小板不低。

由於腹膜假黏液瘤頗為罕見,雖然有其較特徵性的B超聲像圖,但往往不被醫務工作者所認識。由於腹水性質黏稠體動時暗區厚度變化小且緩慢易誤診為腹腔囊腫。由於大網膜增厚,呈塊狀強回聲,部分區域見與腸管粘連,故易誤診為結核性腹膜炎。從臨床角度和B超聲像圖可與常誤診的肝硬化、結核性腹膜炎、腹膜間皮瘤等相鑑別

檢查

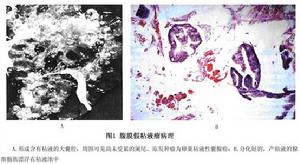

圖3

圖3實驗室檢查:

1.血常規檢查 一般無明顯的異常改變,或僅有輕度貧血。繼發感染者可有白細胞計數升高。

2.血生化檢查 多無異常,但並發幽門梗阻、腸梗阻、阻塞性黃疸者,可有水和電解質異常和酸鹼平衡紊亂、黃疸指數及血膽紅素升高,晚期營養不良者有低蛋白血症等。

3.腹水檢查 腹穿時,如發現腹水異常,為膠凍樣或雞蛋糕樣,應疑及本病。雖大量腹水,但用8~12號粗針頭穿刺,也僅抽出少量淡黃色、透明、黏稠膠凍樣液體。穿刺液常規和特殊檢查可見纖維蛋白和紅細胞,粘蛋白定性試驗(Rivalta試驗)一般呈陽性。此檢查對本病診斷常具有決定的意義。腹水為漏出液,腹水常規無何特殊改變。

4.組織病理學檢查 經直腸穿刺活檢,切片為腹膜假黏液瘤。

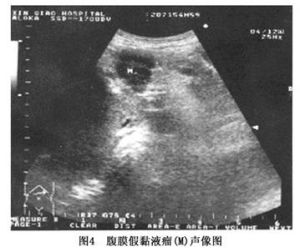

圖4

圖4其它輔助檢查:

1.影像學檢查

(1)X線腹部平片:有人報告X線腹部平片發現特徵的鈣化曲線應懷疑本病,但這種徵象並不常見。

(2)消化道鋇劑檢查:一般無異常改變,但發生幽門梗阻、腸梗阻時,可見外壓性胃壁缺損,腸管受壓處狹窄。

(3)B超檢查:無創傷,費用低可靠,應作為首選。如果B超發現腹腔液性暗區略呈灰白色其內瀰漫分布粗大光點、光斑、光環緩緩晃動隨深呼吸體位變動加壓或衝擊探查見“禮花樣”飄動,應高度疑為腹膜假黏液瘤(圖3AB)。

表現為腹腔內壁或腸壁表面顯示不規則小囊狀無回聲區(如圖4所示);以及腹腔內大片的蜂窩狀無回聲區界線不清其內可見細小點狀回聲,隨著體位改變,可見細小點狀回聲在無回聲區內飄動。小囊腫一般無光滑而完整的囊壁,較多的小囊腫聚象在一起,則形成蜂窩狀結構。小囊狀結構亦可附著在肝臟、膀胱及子宮等器官的表面。根據聲像圖特徵,結合病史,此病的診斷並不困難

(4)CT檢查:肝脾受壓縮小,肝脾邊緣出現扇貝樣缺損腹膜增厚,腹腔內大量水樣低密度影,CT值20Hu,明顯高於腹水顯示腹腔和盆腔瀰漫性囊性腫塊囊腫大小不等,多在1cm以下,大網膜腹膜浸潤增厚;病灶CT值較低,多在3Hu左右;肝臟邊緣呈多發扇性凹陷,無肝實質轉移;大量腹水,常有分隔現象,腹水呈膠凍樣,密度較低,推壓腸管向中心移位

2.剖腹或腹腔鏡手術探查 由於本病少見故因缺乏認識而誤診,甚至有了穿刺及其化驗結果仍未想到本病。必要時可行剖腹或腹腔鏡手術探查以明確診斷本病腹腔內充滿白色透明、半固體狀黏稠液體,有許多勻質腫瘤或多發囊性團塊,有些堅固地附著於腹膜。可切取腫塊行病理檢查。

治療

治療

治療此病若能早期發現,早期手術切除及化療,可使許多病人得到臨床治癒。腹膜假黏液瘤的特點為侵及腹腔廣泛,手術不易徹底,術後易復發。為避免復發,術中於切除腫物吻合口處注入化療藥和大量服用激素治療,預後較好。用放療和化療治療本病效果均不理想,有人用胰蛋白酶、透明質酸酶和乙醯半胱氨酸等藥物治療也未取得療效。故有學者主張手術加化療的聯合治療方案。

1.聯合治療

(1)切除卵巢、闌尾等原發灶及腹膜結節和網膜腫塊,以緩解腫塊壓迫。即使卵巢和闌尾外觀正常,也應將它們切除以避免復發。

(2)吸淨黏液性膠凍腹水,如遇吸引管阻塞,可用紗布擦淨黏性腹水,溫水沖洗腹腔,紗墊壓迫止血。

(3)然後以烷化劑灌洗腹腔。

(4)腫瘤組織難以徹底切除時,可置塑膠管於腹腔內術後從導管注入抗癌藥物如氟尿嘧啶,拔管前注入32P。

2.腹腔內照射 手術切除囊腫後行腹腔內照射可改善生存率

預後

診斷明確後,應積極手術治療,加用化療和放療預後較好。腹膜假黏液瘤屬低度惡性的腫瘤,極少發生血行和淋巴轉移,生存期較長,有報導5年生存率為45%,10年生存率40%但容易復發,需再次手術或用抗癌藥物治療。

預防措施

一、在飲食上多吃蔬菜,水果等。

二、適當的加強身體上的運動,養成良好的運動習慣。

三、拒絕不良的個人嗜好等。