確立標準

國家扶貧工作重點縣

國家扶貧工作重點縣根據《中國農村扶貧開發綱要(2001-2010年)》,國家將中西部地區扶貧開發任務重、貧困人口相對集中的592個縣(旗、自治縣、市轄區)確定為扶貧開發工作重點縣(以下簡稱重點縣)。

確定重點縣的主要依據是:貧困人口數量、農民收入水平、基本生產生活條件以及扶貧開發工作情況,適當兼顧人均國內生產總值、人均財政收人等綜合指標。

國務院扶貧開發領導小組負責確定重點縣的原則、標準和各省(自治區、直轄市)重點縣的數量,各省(自治區、直轄市)確定具體重點縣,並報國務院扶貧開發領導小組審核備案。重點縣實行定期確認、適時調整制。

國家扶持

國家級貧困縣在各級地方政府中會得到重視,優先發展產業化建設。享受中央財政扶貧資金,同時中央亦會通過多種方式進行扶貧。如較為發達的東部地區對口支援西部地區,稱為“東西扶貧協作”;開展勞動力轉移培訓,稱為“雨露計畫”。一些大型企業、學校和公益組織也會相應地對貧困縣優先進行各種扶持,稱為“社會扶貧”。與此同時,國家級貧困縣還與許多開發中國家政府進行國際交流,互相借鑑脫貧致富的經驗。在貧困地區的學生也會受到國家的優惠政策,以鼓勵知識脫貧。

扶貧工作重點縣享受了一系列的政策優惠:(1)按照《財政扶貧資金管理辦法》的規定,財政扶貧資金中以工代賑資金應全部用於扶貧工作重點縣;發展資金重點用於扶貧工作重點縣。(2)勞動力培訓轉移項目主要在重點縣實施;(3)信貸扶貧資金支持的農業產業化項目也集中在重點縣;(4)貧困地區的義務教育工程、“一費制”改革和兩免一補等義務教育政策也是從重點縣開始實施的;(5)重點縣的農業稅先於其他縣免除。還有其他一些優惠政策。

效果

國家扶貧工作重點縣發展明顯

國家扶貧工作重點縣發展明顯1、明確了工作重點和保證了資金的集中投放。在資金有限、扶貧任務重的情況下,重點縣的確定明確了扶貧工作的重點對象,保證了扶貧資金的重點投放,避免了資金過於分散而影響投資效果。在20年的扶貧開發過程中,確定貧困縣和重點縣的政策是扶貧工作得以順利開展的基本保證。

2、保證了其他部門政策的順利實施。出於財政上的考慮和摸索經驗的需要,許多惠農政策都需要從部分地區開始。重點縣的確定給這些部門政策的出台和實施提供了很好的條件,既免去了各個部門單獨識別扶持地區的麻煩,也有利於各個政策在貧困縣相互配套和支持,發揮更大的效率。

3、促進了重點縣經濟和社會的快速發展。由於扶貧資金集中投入和其他政策的實施,與條件類似的非重點縣相比,重點縣的經濟和社會發展速度更快。重點縣的農民的人均純收入和人均消費年均增長速度也要快1-2%,貧困人口的生活狀況有了明顯的改善。

存在問題

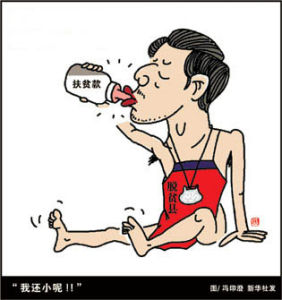

1、有些重點縣實際已經脫貧,但是仍不願摘帽。以重點縣為主要對象的扶貧開發取得了很大的成就,重點縣的發展明顯快於非重點縣,有些原本條件就較好的重點縣由於長期得到大量的扶貧和其他資金的扶持,在總體上已經脫貧,經濟和社會的發展水平已經遠遠好於一些非重點縣。但由於只要戴上“國家扶貧開發工作重點縣”的帽子,每年就能獲得上千萬的財政扶貧資金。在這筆巨額無償資金的誘惑下,縣級的價值判斷和行為也相應發生了扭曲,爭取獲得和保住國家級、省級“扶貧開發工作重點縣”的帽子成為其“政績”之一。如果不進行適當的調整,將會在貧困地區導致不平衡的問題發生,也影響進一步的減貧效果。

國家扶貧工作重點縣不願摘“貧”帽

國家扶貧工作重點縣不願摘“貧”帽2、重點縣的確定缺乏科學統一的標準。重點縣的確定沒有建立在可靠的指標的基礎上,缺乏剛性的科學統一標準,又沒有動態的監控體系,靈活性太大。實際操作中,國家只是簡單的給各省分配了一個控制數額,並沒有按照統一標準在全國範圍內確定重點縣,各省區使用的測算標準不一樣,西部省份普遍是標準不夠嚴格,從而造成西部一些很貧困的縣進入不了國家重點縣範圍。

3、非重點縣的貧困戶不能平等享受國家的扶貧政策好處。確定重點縣的政策儘管給重點縣帶來了很多好處,但它的一個負面影響就是非重點縣的貧困人口得不到扶持。貧困村的確定在一定程度上緩解了這一矛盾,但因為重點縣獲得了更多的政策和資金支持,非重點縣的貧困人口獲得資源少的問題並沒有得到根本解決。

4、缺乏動態調整機制,不利於調動積極性。重點縣一旦確定,就很難退出,缺乏可靠的監測評估和動態調整機制。結果是一方面容易使長期戴“重點縣”帽子的縣產生惰性,主動減少貧困的積極性不高,或者將扶貧資源用於非貧困人口受益的地方;另一方面是本來貧困卻進不了重點縣的縣積極性受到打擊,不努力從事扶貧工作。