基本概況

芒康縣

芒康縣芒康縣位於西藏自治區東南部的橫斷山脈,昌都地區的最東部,介於東徑 97 ° 48 ′至 99 ° 5 ′,北緯 28 ° 35 ′至 30 ° 39 ′之間,地處川、滇、藏三省區公路交匯處,是 214 、 318 兩條國道線的結合部,金沙江和瀾滄江流經縣境內,東與四川省巴塘縣,南與雲南省德慶縣毗鄰,西與左貢縣接壤,北與貢覺、察雅縣相接。

芒康縣屬半農半牧業縣,縣駐地海拔 3870 米 ,幅員 11632.2 平方 公里 ,轄 2 鎮 14 鄉(含一個民族鄉) 60 個村民委員會 357 個村民小組。總人口 76041 人,耕地面積 84904 畝,草原面積 9847860.2 畝,森林面積 6738853.1 畝,有各類牲畜 46 萬餘頭(只、匹),礦產資源豐富,有銅、鐵、鋁、鋅、煤礦、沙金、大理石等。全縣居住的有藏、漢、納西、白、土、苗、僳僳等民族,其中藏族占 98% 。

芒康縣縣城

五十三座寧瑪、噶舉、薩迦、格縣委、縣政府將堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以科學發展觀統領經濟社會發展全局,圍繞突破發展、團結穩定兩大主題,堅定不移地實施“生態立縣、藥菌興縣、旅遊強縣”發展戰略,著力在優勢資源保護與開發、農業產業化建設和新農村建設、非公有制經濟培育、旅遊產業開發、基礎設施建設上實現突破,全力推進經濟和社會持續、快速發展,積極構建富強、民主、文明、和諧的留壩。主要奮鬥目標是:到2012年,全縣生產總值達到5.34億元,人均11946元,年均增長12%;完成財政總收入1765萬元,其中地方財政收入925萬元,年均增長15%;全社會固定資產投資累計達到15.29億元,年均增長15%;城鎮居民人均可支配收入達到9000元,年均增長8%;農民人均純收入達到2630元,年均增長8%;人口自然增長率控制在3‰以內。魯教派和西藏唯一的天主教的千年古剎鑲嵌在雪域高原芒康的雪山、林海、草原之間,具有三味真修、奧義、儀軌的神迷色彩。

歷史沿革

清雍正四年(1726年),在境內的南墩建立界碑,此碑以東屬四川管轄,西劃歸西藏,為芒康台吉地。1911年設江卡委員,1912年改設寧靜縣和鹽井縣,屬川滇邊務大臣管轄,1950年10月12日藏軍第九代本德格·格桑旺堆率部起義,兩縣解放,1959年7月分別成立寧靜縣和鹽井縣人民政府,1960年4月兩縣合併稱寧靜縣,1965年11月改稱芒康縣,縣政府設在嘎托鎮,隸屬昌都地區管轄。

行政區劃

截至2014年,芒康縣轄2個鎮、14個鄉(包括1個民族鄉):嘎托鎮、如美鎮、曲孜卡鄉、木許鄉、納西族鄉、朱巴龍鄉、曲登鄉、徐中鄉、幫達鄉、戈波鄉、洛尼鄉、措瓦鄉、昂多鄉、宗西鄉、莽嶺鄉、索多西鄉。共有60個行政村,359個村民小組。芒康縣人民政府駐嘎托鎮。

地理環境

位置境域

芒康縣位於西藏自治區東部、昌都市東南部。地理坐標為東經98°00′-99°05′,北緯28°37′-30°20′。東與四川巴塘縣隔金沙江相望,南與雲南省德欽縣毗鄰,西與左貢縣相連,北與貢覺、察雅兩縣交界。總面積11431平方公里。

地形地貌

芒康縣平均海拔4317米,橫斷山脈由北向南縱貫縣境。寧靜山脈是境內主要山脈,呈南北走向。主要山峰有達拉涅峰、達馬壓山、卡孜西卡沖山、達拉涅峰、旺秋占堆山等。

氣候條件

芒康縣屬高原溫帶半濕潤季風型氣候區,夏季濕潤,冬季寒冷乾燥。年均氣溫10℃,年均降水量350~450毫米,主要集中於6~9月,無霜期95天。自然災害有洪水、乾旱、霜凍、凍土、土石流等。

水文

芒康縣主要河流有金沙江、瀾滄江及兩江支流70多條。金沙江和瀾滄江境內總流長1661公里,流域面積250平方公里。主要湖泊為莽錯。

資源概況

農業資源

氂牛

氂牛牧業資源

瀾滄江全縣有牲畜 462719 頭(只、匹),其中,牛馬 152608 頭、綿羊 143251 只、山羊 136370 只、馬騾驢 16679 匹。肉、奶、皮張、牛羊毛絨也極其豐富。

林業資源

芒康縣森林面積大,林地面積占總面積的 50.5% ,森林有冷杉、雲杉、柏木、紅松等。有豐富的菌類資源,如青槓菌、羊肚菌、牛肚菌、猴頭菌等。野生動物種類繁多,如:鹿子、香獐、豹子、狗熊、羚羊,還有國家重點保護動物滇金絲猴。

旅遊資源

有素稱第二條絲綢之路的“茶馬古道”為主的旅遊線路,古鹽井、天主教堂、雪山、溫泉休閒中心和有待開發的莽措湖風景區,尼果寺景點等 20 多處旅遊點。

礦產資源

現發現的礦點有 28 處,礦種分別有鉛、鋅、銀、銅、金、鐵、煤。

水能資源

芒康縣境內河流眾多,金沙江、瀾滄江兩大江分別位於芒康縣的東部和西部,兩江支流遍布全縣,共有大小河 60 余條,水能資源理論蘊藏量為 555 × 10 4 kw ,可開發量為 37 × 10 4 kw ,(不包括金沙江和瀾滄江水系,初步調查金沙江水系理論蘊藏量為 128 × 10 4 kw ,瀾滄江水系理論蘊藏量為 208 × 10 4 kw )。

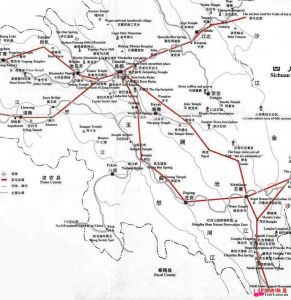

交通現狀

芒康縣交通

芒康縣交通全縣鄉村公路已達到 36 條,十六個鄉(鎮) 44 個行政村基本上都能季節性通車,能季節性基本通車裡程 717.69 公里,需新建里程 536 公里,國道 318 線在芒康里程 206.434 公里,國道 214 線 142 公里,詳見《芒康縣各鄉村公路通車裡程表》。根據芒康縣地處於藏、川、滇三省(區)交界處,六縣接壤的地理位置,現提出 2005 — 2015 年交通公路發展規劃。

經濟發展

2012年上半年,芒康縣生產總值完成51154.45萬元,比2011年同期增長11.5%。其中第一產業增加值完成13071.45萬元,第二產業增加值完成18680萬元,第三產業增加值完成19403萬元,三產比為25.6:36.5:37.9。完成本級財政收入1067萬元,同比增長30.6%;總稅收完成1458萬元,同比2011年同期增長67.2%;完成勞務輸出19100人次,實現勞務收入3629萬元。

第一產業

芒康縣屬半農半牧縣。2012年上半年,第一產業增加值完成13071.45萬元。芒康縣農作物播種面積完成6875.87公頃(其中糧食作物播種面積5686.37公頃);牲畜出欄數為82620頭(只、匹),牛奶產量3326噸;1055戶安居工程建設工作進展順利,已完成投資1320萬元(含民眾投勞及自籌);農牧民人均純收入2293元(其中現金收入1490元),同比2011年同期增長13.8%

第二產業

2012年上半年,芒康縣第二產業增加值完成18680萬元。固定資產投資完成87214.3萬元(共有在建項目90個,其中新開工項目58個、復工32個)。

第三產業

2012年上半年,芒康縣第三產業增加值完成19403萬元,社會消費品零售總額為9200萬元,同比2011年同期增長44.9%。

社會事業

教育

截至2014年,芒康縣有各級各類學校80所,其中初級中學2所、鄉完小24所、村完小2所、教學點52個;共有在校學生12670名,其中中學在校生3983名,適齡青少年入學率達到90.52%,國小在校生8566名,適齡兒童入學率達99.04%。

文化

2014年,芒康縣對境內所建的“村村通”站(台)進行了維護;進行電影“2131”工程,流動電影放映車送電影下鄉80場(次),縣民間藝術團送戲下鄉50場(次);將曲孜卡三弦和鹽井製鹽技藝作為國家第二批非物質文化遺產名錄積極進行了申報;對外文化交流與合作,組織縣民間藝術團到拉薩和內地演出。

宗教

芒康縣內民眾多信仰藏傳佛教,僅鹽井一帶信奉天主教,並建有天主教堂。鹽井區傳統節日有聖誕節、那帕當節。

醫療衛生

芒康縣農牧區合作醫療覆蓋率達98%。截至2014年10月底,芒康縣縣16個鄉鎮衛生院共為農牧民合作醫療報銷36585人(次),報銷經費172萬多元;芒康縣衛生局醫管辦從大病統籌資金、家庭賬戶資金、醫療救助資金中合計報銷94207人(次),報銷總金額為752萬餘元。

社會保障

截至2014年9月底,芒康縣共征繳養老保險59.5萬元、失業保險22萬元、醫療保險92萬元。加強了勞動就業工作,開展了公益性崗位和服務行業培訓,培訓失業人員150人,實現就業85人,開發職業指導120人,開發職業介紹180人。勞動監察共處理勞動糾紛10起,成功解決9起,涉及金額近80萬元,使農民工的合法權益得到保障。

文化習俗

特色節日

納帕節

“納帕”是一種祭天儀式,傳說在遠古時候,天地結合處首先出現了納西民族的祖先,所以,納西族認為納西民族是最早出現在世界上人類生活。

“納帕”也是一種東巴文化與藏文化的結合,是鹽井的納西民族特有的節日,也是鹽井納西村民眾一年中的一個重要節日。

納西村民眾按照傳統的風俗,全村每戶家庭輪流舉行。“帕”在藏語裡意為豬,每年的主辦戶要選一頭純黑色的公豬用來作為“納帕節”的祭品供全村人過節。但是,其他成員戶也有義務提供豬糧,以保障豬長得膘肥體壯,這已經是多年傳承下來的習俗。“納帕節”在每年的藏曆新年舉行,這也是納西村民眾過年時的一種特色,就在“納帕節”的頭一天,傍晚舉行“貝增”儀式,騎上馬高寒著“窩增達”小跑在村子的大街小巷,完了所有成員戶都要聚集在主辦家中,準備“納帕節”的各項儀式。晚上,人們首先給節日準備好的豬餵青稞酒、藏白酒起到麻醉作用;納西老人開始要向祭祀品禱告,祈求來年風調雨順、幸福平安;到第二天凌晨一二點人們就扛起豬往祭祀台敢去,首先屠夫將豬宰殺,等豬斷氣用火烤取毛,這樣是為了方便去掉豬毛;其次“煨桑”,按照藏傳佛教需要用柏樹葉或松樹葉點火,從豬內臟中取出一點肝、肺、豬血等放入火中祭天儀式開始,納西老人口念東巴經文向天禱告,祈求保佑大地萬物和諧、安康、幸福。然後按照傳統,納西老東巴就能從豬的脾臟、肩胛骨的形狀和完好情況判斷來年的災難、收成、忌日等徵兆。

接下來,所有成員戶多要聚集在主辦戶慶祝節日載歌載舞,這樣的節日一般要持續兩到三天才算結束,到來年又要輪到另一戶主辦,就這樣納西村民眾繼續傳承和發揚著民族文化的瑰寶。

婚姻節

在納西民族鄉的加達村有一個奇特的節日,那就是為敬重和取悅山神、祈禱幸福於每年農曆正月初九至十一日全村舉行的假婚禮,俗稱“婚姻節”。

婚姻節期間,全村熱鬧非凡。第一天為籌備婚禮,由一位德高望重、口才橫溢的婚禮主持人於上午召開全村年輕人會議,評選出當年最勤勞、最美麗的幾對年輕人為這次假婚禮的新郎、新娘,並用抽籤的辦法確定出主辦“婚禮”的家庭。下午,“新郎”、“新娘”進行洗禮,送發請柬;其他年輕人為“新郎”、“新娘”準備明天的“婚禮”。第二天一大早,全村男女老少身著節日盛裝,攜帶結婚禮物,前往操辦“婚禮”的家庭表示祝賀,並幫助操辦“婚禮”。伴郎、伴娘也分別到“新郎”、“新娘”家表示祝賀,並幫助梳妝打扮。吃過中午飯,隆重的“婚禮”開始舉行。首先由主持人宣布“婚禮”開始,接著,伴郎、伴娘們簇擁著身穿華麗服裝的“新郎”、“新娘”緩步走到畫有“扎西達吉”符號(即萬字元號:“刑”)的吉祥圖案上,傾聽主持人的“新婚祝詞”,藏語稱之為“當謝”。之後,男女雙方代表為“新郎”、“新娘”致祝詞。最後是男女雙方進行精彩的自由答辯,使人們在陣陣歡笑之中結束“婚禮”慶典。吃過晚飯,全體村民在寬闊的壩子上圍著篝火跳弦子舞。直到第三天,加達村婚姻節才落下帷幕。

歌舞

西藏素有“歌舞的海洋”之稱,西藏人民能歌善舞,被譽為“能說話就能唱歌,會走路就會跳舞的民族”,不管男女老少,都能翩翩起舞。民間舞蹈有“弦子”和“鍋莊”。芒康的弦子舞又是西藏民族文化花團錦簇中的奇葩,古樸、典雅、飄灑、悠揚而歡快。芒康弦子舞是藏民族文化中繼承和發展下來的一個寶貴文化遺產之一。

芒康弦子舞

弦子舞,藏語稱之為“諧”,譯為“圓圈舞”。芒康弦子是昌都地區著名的民間舞蹈之一,其主要特點為:男性拉著牛角胡琴領舞,女性隨著琴聲的節奏揮動長袖,翩翩起舞。舞蹈的人圍成一圈,足踏節拍,激情高歌,邊唱邊舞。先是輕歌曼舞,其後逐漸加快節奏,最後推向快節奏的高潮便結束一曲弦子。跳舞時個人可隨時進入或退出舞圈。

芒康弦子曲調短小精悍、柔和平穩、鏇律優美,可用一種曲譜演唱多種不同題材的歌詞。其胡琴定音為五度弦,音域為8度,拉琴跳舞時不換把,對超域音取其“老配少”、“少配老”的辦法處理。

芒康弦子是昌都地區集詩、琴、歌、舞為一體的傳統民間綜合藝術。歌詞大多為歌唱家鄉、歌頌雪域風光、反映民族風情或借喻抒發人生哲理、傾訴男女愛情、表達歡樂吉祥的內容;寓意深刻,華麗含蓄,感情豐富,具有濃郁的鄉土氣息。芒康弦子一般在勞動之餘、節假日、婚嫁集會、夏收和秋收前打平伙、耍壩子等時候跳得最多。在家裡、在野外,每每圍著篝火跳通宵,甚至跳上兩天蘭夜也毫無倦意。在芒康,無論是城鎮還是鄉村,無論是老人還是孩童,只要聽到胡琴聲,就會忘情地跑去結隊跳起歡樂的弦子舞。

芒康弦子於2006年被列為首批非物質文化遺產名錄。

三弦舞

三弦舞所處地域為“茶馬古道”進藏第一站,古樸、典雅的三弦舞是“茶馬古道”上的一顆名珠,深受當地民眾喜愛,來往旅客對三弦的傳播起到了重要的作用,使三弦舞成為藏東南地區和藏、川、滇交界處非常著名的舞蹈。

三弦舞起源於芒康縣曲孜卡鄉達許村境內,據考證距今己有四、五百年的悠久歷史,至今除該鄉境內廣為流傳外,在周邊地區也較為知名。三弦舞是以三弦琴為伴奏樂器,傳說琴頭是龍的頭,琴身是龍的脊樑,琴弦是龍的筋;而現今的三弦琴是以純木製成。三弦舞的表演是以男女聚集翩翩歌舞,歌詞動聽、節奏悠揚、時快時慢。音樂以淳樸明亮、唱腔奔放流暢為特點。不受人數、場地等限制,男女齊唱,邊唱邊跳,一般都地在悠揚緩和的樂曲當中開始,流暢歡快的中場表現,升騰熱烈中結束,均以避災祛禍、慶祝豐收、祝願吉祥為主要內容。

芒康縣達許村三弦舞歷史悠久,古老神奇,形式獨特,民族氣格強烈,高原特色濃郁,歌舞內容豐富,其歌舞傳統彌足珍貴。

但三弦舞有面臨失傳的局面,經過芒康縣民間藝術團廣大文藝工作者和民間老藝人的精心整理、挖掘,使得這芒康縣獨有的藝術再展昔日風采。據說原舞蹈有13個節目,現流傳下來的只有7個,解放後,三弦舞在1965年西藏自治區成立之際,在昌都地區慶祝成立大會文藝表演中獲得觀眾好評。現今約有近200名藝人會跳流傳至今的7個舞蹈。

林業資源

森林土壤

紅拉山滇金絲猴

芒康縣幅員廣闊,成土條件多樣,土壤類型繁多,分布亦較複雜,但垂直地帶性分布較明顯,主要森林土壤有:山地褐土、山地灰褐土、山地棕壤、山地暗棕壤、亞高山草甸土及高山甸土。

山地褐土分布於海拔 3500 米以下金沙江、瀾滄江乾支流深切河谷的谷坡、洪積扇及沖積階地;山地灰褐土分布在海拔 3500 — 4500 米,河谷基帶褐土之上的陽坡、半陰半陽坡;山地棕壤分布在海拔 3500 — 4500 米的陰坡;山地暗棕壤分布在海拔 3800 — 4500 米的陰坡、半陰坡;亞高山草甸土分布在海拔 4000 — 4600 米的高山地帶,尤以開闊平緩的高原分布最廣;海拔 4600 米以上,以高山草甸土為主。

森林植被

由於特殊的地貌,氣候和水熱條件和差異,使芒康林區的森林植被也變得種類多樣化和分布複雜化,但其垂直帶譜比較明顯。海拔 3000 米以下,為乾旱河谷灌叢分布區,常見植被有多刺灌叢和蒿草;海拔 3500 —— 4000 米陰坡,半陰坡分布雲杉,海拔 4000 — 4200 米陰坡、半陰坡公布冷杉,川西雲杉林與冷杉之間有少量的落葉松分布;海拔 3000 — 4200 米的陽坡,主要分布著高山櫟;海拔 4200 米以上,因氣候嚴寒,主要植被為高山灌叢和草甸。

野生動、植資源

芒康林區悠久的地質歷史、複雜多樣的自然地理條件,既有利於多種動植物的生存、繁衍、聚集,也為不少古老、珍稀動植物的保存創造了良好的條件。區內各野生坳植物資源比較豐富,不僅有金絲猴、金貓、雪豹、石豹、白唇鹿、斑羚、雉鶴等 80 余種野生和珍稀動物,還有蟲草、貝母、大黃、松茸、香菇等藥用、食用野生資源。

旅遊資源

芒康縣雪山

芒康縣雪山芒康縣是一個充滿神奇、靈性的淨土,不僅有豐富的農業資源、水能資源、礦產資源和林下資源,還具有得天獨厚的旅遊資源,境內雪山林立,江河縱橫,鬱鬱蔥蔥的原始森林、濃郁淳樸的民族風情,金碧輝煌的千年古剎和迷人的自然風光、豐富多彩的民族文化,深奧的宗教文化等,形成了芒康縣多元的旅遊資源。

尼果寺

“尼果”藏語就是“神山之冠”的意思。尼果寺位於芒康縣宗西鄉境內,距縣城東北 70 公里 處,海拔 4250m ,系紅教寧瑪教派。該寺有九層(每層有 4 米 )多高的蓮花生大師的佛像和他的靈塔,有 33 個尼姑, 32 個僧人,總計 65 人。公元十七世紀初,喇嘛米帕來到此地的山洞禪修(離尼果寺 1.5 公里 處), 他在山洞內圓寂後,軀體變成了五光十色的彩虹,把整個山洞內照得通亮,從此以後,當地的人們就把此洞取名為彩虹洞。喇嘛米帕在這個山洞禪修時期發現此地安祥,是誦經、修煉佛法的最佳之地,便生起修建一座佛堂的念頭。直到公元十七世紀中葉,該寺由喇嘛吉尊曲扎加措創建,至今已有 200 多年的歷史。

維色寺

維色寺位於芒康縣城駐地嘎托鎮城北 200m ,是藏區十八呼圖克圖之一,昌都地區三大呼圖克圖之一,活佛轉世現已有十五世。維色寺是芒康縣城附近百姓進行宗教活動的主要場所,該寺每年都舉行跳神、酥油燈會等宗教活動,具有較高的藝術欣賞價值和宗教文化價值,是全縣黃教寺廟中較大的一座, 是 歷史上的母寺,下轄二十座子寺,分別在我縣境內和左貢縣境內。

維色寺占地總面積為 11817 平方米 ,其中經營面積為 1579.3 平方米 ,僧宿和食堂面積為 2825.8 平方米 ,該寺現有僧眾 64 人,占該村總人口的 3.2% 。民改前該寺僧眾有 195 人,歷史上記載活佛轉世已有十五世。

郎巴郎增寺

郎巴郎增寺位於芒康縣幫達鄉然堆村,通往去莽措湖的公路旁,距縣城 70 公里,修建於公元 710 年的吐蕃時代 ( 唐朝時期 ) ,至今已有 1200 多年歷史。該寺主佛是大日如來佛,側前面是老子和莊子的像,是文成公主入藏時 ,由唐朝工匠雕刻而成的。塑像雕工精細,造型精美,技藝精湛,人物表情豐富,人物形象栩栩如生,兼顧藏漢兩家之長,是藏漢關係的歷史見證。

每年藏曆 12 月 14 日 和 1 月 14 日 是郎巴郎增的“蘇覺”、“莽覺”朝聖節,朝拜轉經的人們絡繹不絕,有來自巴塘的、雲南的和西藏本地的,三省的朝拜者聚於此地,共同祈禱 幸 福吉祥的盛會。

鹽井古鹽田

鹽井古鹽田 位於芒康縣納西民族鄉,距縣城 107 公里 , 214 國道瀾滄江東西兩岸,海拔 2300 米 左右 。 “鹽井”是由於產鹽而得名,鹽井藏名為“擦卡洛”,“擦”即意為鹽,就是生產鹽的地方,據史料記載早在唐朝時期鹽井就有曬鹽的歷史 , 距今已有 1200 多年歷史。這裡有純樸的民俗,當您看到房內的鐘乳晶鹽,一定會把您引入水晶宮的世界,展示在您面前的是一道自然、美麗的大奇觀

芒康滇金絲猴國家級自然保護區

芒康滇金絲猴國家級自然保護區 ( 原是紅拉山自然保護區 ) 位於芒康縣城 60 公里 處,國道 214 線貫穿其中。保護區包括曲孜卡鄉的小昌都、徐中鄉的比拉卡、卡拉、那弟貢、瑪龍普、重重普等地,寬30公里 、長80公里 的寧靜山一帶的山林。 1985 年被芒康縣列為縣級自然保護區, 1987 年至 1988 年,經西藏珍稀動物考察隊考證,確認當地老百姓稱之為“準察”的花猴為世界上瀕臨滅絕的滇金絲猴,是如同大熊貓一樣的珍貴的靈長目類動物。 1992 年被自治區列為自治區級自然保護區。該保護區除滇金絲猴以外,還有很多珍稀的國家一、二級保護動物和名貴的藥材。這裡是芒康紅松的故鄉,森林的王國。

考古發現

2011年8月,芒康縣考古重大發現。主尊大日如來佛像高240厘米,下為蓮花座高41厘米,再下為金剛寶座(束腰方座)高155厘米,通高436厘米。分列兩側的八大菩薩高約180厘米,座高60厘米,通高240厘米。頭戴桶狀高冠,身穿大翻領長袍,足穿靴,腰束帶,遊戲座式,頭冠上五葉花是後代補作。溫玉成教授確認,該造像是中國最大的八大菩薩曼荼羅,是吐蕃時代藝術水平最高的代表作,也是藏區吐蕃時代唯一一組圓雕大日如來以八大菩薩石刻造像。

藏區的三組大日如來八大菩薩造像:青海玉樹的“文成公主廟”、昌都察雅縣的仁達寺丹瑪岩造像以及芒康縣的造像,都是根據中國密宗祖師不空(公元705——774年)所譯的《八大菩薩曼荼羅經》(譯於公元756年)造出的。它們的源頭之一是甘肅敦煌縣榆林窟第25窟東壁的“大日如來及八大菩薩壁畫”,時代為8世紀下葉。吐蕃占領河西走廊以後,這類圖像開始向吐蕃本土傳播。這一圖像的特點,是大日如來佛作禪定手印。

中國縣城5

| 完善詞條,學習知識,也分享知識! |

西藏自治區縣級以上行政區劃

| 地級市、地區 | 市轄區、縣級市、縣 |

| 拉薩市 | 城關區[拉薩市] | 林周縣 | 當雄縣 | 尼木縣 | 曲水縣 | 堆龍德慶縣 | 達孜縣 | 墨竹工卡縣 |

| 那曲地區 | 那曲縣 | 嘉黎縣 | 比如縣 | 聶榮縣 |安多縣 | 申扎縣 | 索縣 | 班戈縣 | 巴青縣 | 尼瑪縣 |

| 昌都地區 | 昌都縣 | 江達縣 | 貢覺縣 | 類烏齊縣 | 丁青縣 | 察雅縣 | 八宿縣 | 左貢縣 | 芒康縣 | 洛隆縣 | 邊壩縣 |

| 林芝地區 | 林芝縣 | 工布江達縣 | 米林縣 | 墨脫縣 | 波密縣 | 察隅縣 | 朗縣 |

| 山南地區 | 乃東縣 | 扎囊縣 | 貢嘎縣 |桑日縣 | 瓊結縣 | 曲松縣 | 措美縣 | 洛扎縣 | 加查縣 | 隆子縣 | 錯那縣 | 浪卡子縣 |

| 日喀則地區 | 日喀則市 | 南木林縣 | 江孜縣 | 定日縣 |薩迦縣 | 拉孜縣 | 昂仁縣 | 謝通門縣 |白朗縣 | 仁布縣 | 康馬縣 | 定結縣 | 仲巴縣 | 亞東縣 | 吉隆縣 | 聶拉木縣 | 薩嘎縣 | 崗巴縣 |

| 阿里地區 | 噶爾縣 | 普蘭縣 | 札達縣 | 日土縣 | 革吉縣 | 改則縣 | 措勤縣 |