基本概況

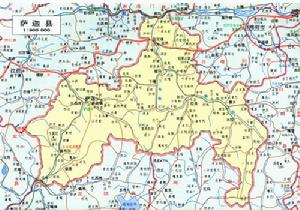

薩迦縣

薩迦縣薩迦——這裡曾經是西藏地方政權、政治、經濟、文化的中心,是政教合一政權形式的始地。這裡曾今出現過著名的法王薩迦班智達貢噶堅贊、昆·貢覺傑布、昆·貢噶寧波、索南孜摩、至尊仁波且扎巴堅贊等歷史人物。是歷史上內地與西藏文化交流的歷史見證,是祖國統一、民族團結的歷史見證。這裡有中外馳名的“薩迦寺”,它的宏偉建築獨一無二。寺內珍藏著大量的文物古蹟,特別是壁畫塑造,凝聚著藏、漢、蒙人民的智慧結晶。在這塊神奇的土地上,勤勞善良的薩迦人民,在縣委、政府提出的“熱愛薩迦、宣傳薩迦、建設薩迦、美化薩迦”的宣傳教育動員號召下,用勤勞的雙手,正在改變著家鄉的面貌,薩迦的明天更美好。

薩迦縣

薩迦縣薩迦縣的氣候和高原的其它地方一樣,有垂直分布的特點,海拔高的地區比較寒冷,低的地區如吉定鄉、扯休鄉、雄瑪鄉氣候和日喀則一樣,比較溫暖,自然條件比較好,是薩迦縣重點產糧基地。有肥沃的盆地、川地,水支源也豐富、交通方便。其它7個鄉除薩加鎮外,都屬半農半牧區,農作物季節經日喀則晚15-20天,季節也稍遲。

年雨量大約在150-300毫米左右,最大400毫米,最小100毫米,雨量比較集中的季節在六、七、八三個月。相對無霜期大約70-100天。年平均氣溫在5-6攝氏度,最高達27攝氏度,最低為零下20攝氏度。冬季多為西北風,乾燥寒冷、風沙大、風力5級,最大9級,夏季風向多為東南和西南風,較溫暖,屬半乾旱地帶。

薩迦縣共有6777戶、43806人。其中:男21867人、女21939人,分別占49.9%、50.1%,民族主要是藏族。非農業人口1446人,分別占總人口的3.2%、96.8%。人均壽命約60歲左右。

薩迦縣在西藏和平解放前,是西藏藏傳佛教薩迦(花)教派,薩迦法王封地。元朝時期(公元1253年),這裡是”薩迦王朝”。元世祖尊薩迦法王八思巴為”帝師”,授權”頂國師”王印,封他為西藏王,並將西藏劃分為13萬戶,置於法王八思巴的統治之下,八思巴掌握政權後,使西藏四分五裂的狀況又重歸統一,西藏從此成為中國的一部分。

1951年5月23日,中央人民政府和西藏地方政府簽訂了《關於和平解放西藏辦法的協定》,薩迦同西藏其它地方一樣得到了解放,薩迦人民從此擺脫了帝國主義的羈絆和封建農奴制度的壓迫。1952年開始派工作隊,1956年9月建立“宗級辦事處”,1960年成立了中共薩迦縣委、薩迦縣人民政府。現在全縣共有9鄉2鎮(鄉級),129個村民委員會,337個自然村。

薩迦縣

薩迦縣行政區劃

全縣轄2個鎮、9個鄉:薩迦鎮、吉定鎮、木拉鄉、查榮鄉、拉洛鄉、賽鄉、扯休鄉、扎西崗鄉、雄瑪鄉、麻布加鄉、雄麥鄉。共有5個居委會、125個村委會。縣人民政府駐薩迦鎮。

薩迦鎮 轄5個居委會、6個村委會:桑木林、夏爾巴、宗果、帕措、奴巴;索西村、普夏村、多夏村、查龍村、卡吾村、赤龍村。

吉定鎮 轄15個村委會:帕定村、求果嘎村、江色村、培金村、雜達村、沖達村、丹丹村、加木村、察貢村、米村、桑珠村、白色村、吉定村、克赤村、龍桑村。

木拉鄉 轄7個村委會:吉村、查馬村、達江村、木拉村、央果村、培瑪村、拉頓村。

查榮鄉 轄14個村委會:拉雄村、拉熱村、尼康村、加布玉村、松多村、江貢村、曲多村、帕林村、恰龍村、苦堆村、江雄村、夏嘎村、巨麥村、苦麥村。

拉洛鄉 轄17個村委會:塔村、秋桑村、覺村、多白村、章吉村、拉多村、加布村、幫村、達普村、色瓦村、德吉村、多才村、秋洛村、初組村、達那村、洛定村、卡玉村。

賽鄉 轄9個村委會:嘎果村、頓熱村、帕度村、知布達村、幫白村、恰白村、帕寧村、夏吾村、西貢村。

扯休鄉 轄14個村委會:東耐村、扯休村、乃夏村、巴定村、斯馬村、朗巴吉村、賽貴村、桑培村、乃村、陳村、申雄村、康堅村、甲瓊村、吉雄村。

扎西崗鄉 轄11個村委會:雪榮村、玉莎村、扎西崗村、倫珠定村、查吾村、扎西布村、次多村、達布仁村、東克布村、查瑪村、江堆村。

雄瑪鄉 轄14個村委會:吉堆村、旺堆村、加布堆村、雄馬村、德慶孜村、瓊孜村、吉麥村、傑堆村、德莎村、德布村、夏布堆村、強貴村、江嘎村、申克孜村。

麻布加鄉 轄9個村委會:白拉村、白色村、麻布加村、朗金村、拉東村、秋雪村、普瑪村、帕列村、普村。

雄麥鄉 轄9個村委會:曲堆村、嘎布切村、雜果村、通門村、玉瓊村、崗雄村、曲卡村、雄麥村、格白村。

歷史沿革

薩迦,藏語意為“灰白土”。是“薩迦王朝”和“薩迦教”的發源地。

薩迦縣

薩迦縣1997年,面積6400平方千米,人口4.2萬。縣政府駐薩迦鎮,距M日喀則市150千米。轄1鎮10鄉:薩迦鎮、木拉鄉、賽鄉、拉洛鄉、查榮鄉、雄瑪鄉、扯休鄉、吉定鄉、雄麥鄉、扎西崗鄉、麻布加鄉。是自治區級貧困縣。(根據《政區大典》整理)

薩迦鎮(SajiaZhen) 縣政府駐地。1960年設薩迦鄉,1972年改公社,1984年復改鄉,1987年建鎮。位於縣境西北部。面積800餘平方千米,人口0.38萬。轄薩木林、索西、普復、多窮下、差龍、卡吾、赤龍、宗果、復巴、帕措、奴巴11個村委會。鎮內有薩迦寺。

木拉鄉(MulaXiang) 1959年設木拉鄉,1972年改公社,1984年復改鄉。位於縣境東部,距縣政府184千米。面積675平方千米,人口0.28萬。轄拉頓、培馬、吉、查馬、木拉、復娃、達江、亞郭8個村委會。

賽鄉(SaiXiang) 1959年設帕度鄉,1972年改公社,1988年撤區並鄉時改名賽鄉。位於縣境東部,距縣政府184千米。面積760平方千米,人口0.03萬。轄朗嘎、堆、帕都、帕寧、復吾、尺布達、幫批、恰意、西貢9個村委會。

拉洛鄉(LaluXiang) 1959年設拉洛鄉,1972年改公社,1984年復改鄉。位於縣境東部,距縣政府153千米。面積582平方千米,人口0.33萬。轄初祖、秋洛、奪擦、卡五、德青崗、堆白、洛定、覺、秋桑、塔、張吉、拉多、色、加布、達布、幫、加布17個村委會。

查榮鄉(CharongXiang) 1959年設夏嘎鄉,1973年改公社,1984年復改鄉,1988年更名查榮鄉。位於縣境東部,距縣政府115千米。面積765平方千米,人口0.4萬。轄下嘎、巨麥、苦麥、苦堆、恰龍、帕林、曲多、江貢、松多、嘉優、拉熱、拉雄、江雄13個村委會。

雄瑪鄉(XiongmaXiang) 1960年設雄瑪鄉,1972年改公社,1984年復改鄉。位於縣境東部,距縣政府106千米。面積81平方千米,人口0.51萬。轄生克則、夏布雄、窮孜、吉龍、吉堆、旺堆、堅堆、強貴、德慶孜、雄瑪、德薩、地布、江嘎13個村委會。

扯休鄉(ChexiuXiang) 1960年設扯休鄉,1962年元月從日喀則縣劃歸薩迦縣,1973年改公社,1984年復改鄉。位於縣境東北部,距縣政府99千米。面積565平方千米,人口0.42萬。轄陳、賽貴、生馬、康青巴丁、生雄、朗巴吉、甲窮、奶下、奶、扯休、東奶吉12個村委會。

吉定鄉(JidingXiang) 1960年設吉定鄉,1972年改公社,1984年復改鄉。位於縣境東北部,距縣政府91千米。面積948平方千米,人口0.6萬。轄培金、江色、曲嘎、熱榮、帕普、吉定、沖達、求果嘎如、出布、貢巴奴、查嘎、克止布、加木、典掂、貢乃、白色、結虧、結康、桑珠崗、龍桑、米、措22個村委會。

雄麥鄉(XiongmaiXiang) 1959年設雄麥鄉,1974年改公社,1984年復改鄉。位於縣境西南部,距縣城54千米。面積562平方千米,人口0.2萬。轄窮雄、格布切、雜郭、雄麥、通門、玉窮、格自、崗雄、曲嘎9個村委會。

扎西崗鄉(ZhaxigangXiang) 1960年設扎西崗鄉,1972年改公社,1984年復改鄉。位於縣境西部,距縣政府4千米。面積596平方千米,人口0.41萬。轄亞龍、江洛堆、扎西崗、輪珠定、察務、地布仁、次多、東嘎普、扎西普9個村委會。

麻布加鄉(MabujiaXiang) 1959年設立麻布加鄉,1973年改公社,1984年復改麻布加鄉。位於縣境西部,距縣政府41千米。面積674平方千米,人口0.4萬。轄麻布加、朗金、曲雪、帕列、昴木、白拉、普、普瑪、白色、女必、拉東11個村委會。

2000年,薩迦縣轄2個鎮、9個鄉:薩迦鎮、吉定鎮;雄麥鄉、麻布加鄉、雄瑪鄉、扎西崗鄉、扯休鄉、賽鄉、拉洛鄉、卡嘎鄉、木拉鄉。根據第五次人口普查數據,全縣總人口42590人,其中:吉定鎮5888人、薩迦鎮4334人、木拉鄉2861人、賽鄉3084人、拉洛鄉3304人、查榮鄉3691人、雄瑪鄉5190人、扯休鄉4133人、雄麥鄉2111人、麻布加鄉3808人、扎西崗鄉4186人。

自然地理

地形

薩迦縣

薩迦縣山脈

薩迦縣地處岡底斯山與喜馬拉雅山之間,南部為高山。境內最高峰是海拔6092米的多隆山峰。

水文

薩迦縣境內有雅魯藏布江流經。雅魯藏布江,是世界上海拔最高的大河。它源於喜馬拉雅和岡底斯兩大山脈之間的冰峰雪嶺。雅魯藏布,這一條雄渾美麗的河,理所當然地被稱作藏民族的“母親河”,它從荒涼之地出發,流經後藏谷地、藏南谷地、藏東南森林地區,它的中部流域和它的兩條重要支流年楚河、拉薩河流域,被稱為西藏最富庶的“一江兩河”金三角地區。

氣候

薩迦縣

薩迦縣自然資源

土地資源

薩迦縣總面積8126平方公里(2009年),其中耕地面積11.4萬畝,草原面積700萬畝,林地面積700畝。

生物資源

截至2008年,薩迦縣野生動物主要有:岩羊、獐子、黑頸鶴、野鴨等。

截至2008年,薩迦縣藥材資源有:蟲草、麝香、天麻、紅景天等。

礦產資源

截至2008年,薩迦縣礦產資源已探明主要有:鉻、銅、磷、瓷土、石灰岩、地熱等分布。

經濟概況

薩迦縣

薩迦縣1998年全縣農牧業產值為3758.94萬元,糧油產量為4249.69萬斤,全縣人均純收入為749元,特別是2002年全縣國民經濟總收入9919萬元,農牧民糧油總產5476萬斤,人均收入突破1182.69元。使薩迦縣的農牧業生產獲豐收,民眾的生活得到了大的改善,人民安居樂業。2002年至2003年基礎設施建設突飛猛進的發展,中央第四次西藏工作座談會後,把薩迦縣作為上海市對口支援縣,第一批上海援藏投資修建了薩迦賓館、辦公大樓、寶鋼路等工程項目,使薩迦縣硬體基礎設施大為改觀。

第一產業

2006年有耕地面積為7528.21公頃,草場總面積621930.3公頃。其中可利用草場面積501129.4公頃,已利用草場面積281941.9公頃,網圍欄草場面積2110.17公頃,草場灌溉面積3624.75公頃,人工草場面積843.31公頃。全縣糧油總產達到5050萬斤。

第二產業

薩迦縣工業有電廠、糧油加工廠及供銷社、油庫等小型企業。其主要的特色產業是吉定鎮的石灰石開發、麻布加的石材開發等。

第三產業

2010年薩迦縣全縣接待遊客116500人次,實現遊客消費收入990萬元;共銷售手工唐卡150幅,實現收入44萬元;新唐卡2005幅,實現收入83萬元;八思巴真絲哈達469條,實現收入7萬元,全年旅遊業總收入達1120餘萬元。與2005年相比遊客人數增長了近2倍、旅遊業總收入增長了4倍多。旅遊業已經逐漸成為拉動薩迦縣經濟發展、促進農牧民增收的支柱產業之一,同時也帶動整個第三產業實現了大發展,2010年薩迦縣社會消費品零售總額達到3802.76萬元,其中旅遊業消費占有相當一部分比例。

社會事業

科技

截至2008年,薩迦縣有科技人員10人,其中高級職稱3人,中級職稱3人。主要是開展農牧民科技培訓、推廣優良品種、低田改造和種草種樹等生態環境建設。2006年參加科技培訓人員總計12047人次。加強對農牧民科技特派員的培養。組織編寫了藏文農業技術培訓教材,訂購畜牧業實用技術培訓教材;邀請自治區畜科所專家和薩迦縣科技局負責人講課;結合薩迦實際,每年兩次分2個點進行農牧業科技培訓,共培訓科技特派員100人次。

教育

2006年薩迦縣國小在校生4573人,國中在校生2639人,高中在校生200人。國小入學率為98.27%,國中階段入學率為96.38%。截至2008年,薩迦縣總計11所鄉中心國小,86所村辦國小。

廣電

薩迦縣從1960年建立了縣廣播站和電影隊。1985年建立了電視台,1996年安裝了有線電視,2001年9月修建了調頻廣播,2002年正式接收中央四套加密頻道,9鄉2鎮分別安裝了地面衛星廣播、電視接收站。全縣130個行政村基本實現“村村通”廣播電視工程,部分自然村的單收站和“4+3”、“6+1”廣電工程項目繼續實施。

醫療衛生

截至2006年,薩迦縣總計有:一所縣醫院,一所藏醫院和原11個區的衛生所。從事醫療衛生工作的人員達93名。參加農牧區醫療制度人數43215人,參加率達100%;2006年對全縣8月齡至14周歲兒童進行了麻疹疫苗接種,應種兒童9771人,實種兒童9721人,接種率達99.5%。

社會保障

截止2015年底,薩迦縣共兌現各類惠民資金1916.91萬元,其中2015年農機補貼900萬元,兌現2014年草原生態保護補助獎勵機制純牧戶生產資料補貼10.6萬元,草畜平衡獎勵資金981.81萬元,人工種草補貼24.5萬元。

人口民族

截至2010年底,薩迦縣總人口為47304人,其中非農人口5720人,占全縣總人口的3.59%。民族有漢族和藏族,少數民族人口比重為99.53%。

交通概況

中尼公路穿越縣境,以縣城為中心輻射全縣,縣道204查拉線和206薩初線連線所有鄉鎮,另有薩迦縣通往拉孜縣、丁結縣的公路。現全縣通車裡程415公里,其中國道1條,28公里;縣道2條,共172公里;鄉道3條,共66公里。

薩迦縣

薩迦縣青藏鐵路建成通車,對於青藏兩省區加快經濟社會發展、改善各族民眾生活,對於增進民族團結和鞏固祖國邊防,都具有十分重大的意義,也為青藏兩省區經濟社會發展帶來了歷史性機遇。相信,隨著祖國的繁榮富強和各項建設事業的蒸蒸日上,西藏的鐵路交通會得到更大的改善和發展,藏區人民的物質文化生活會更加豐富多彩,西藏的明天會更好。

土產特產

冬蟲夏草

冬蟲夏草簡稱蟲草,是一種動植物兼名的名貴藥物。它是冬蟲夏草菌寄生在蝙蝠蛾幼蟲上的子座與蟲體,冬天為蟲,夏天為草,下部是蟲,上部是草。多產於青海、西藏、雲南及四川的甘孜、阿壩。

藏刀

藏刀是西藏傳統的工藝品,做工精細,裝潢典雅,為中國民族工藝品中的佼佼者。藏刀分長劍和腰刀兩種。長劍,藏語稱‘巴當末’,長約1米;腰刀,藏語叫‘結刺’,長度在10厘米一40厘米之間。

旅遊資源

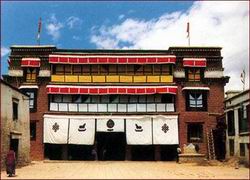

薩迦縣的旅遊資源“薩迦寺”是旅遊勝地,是國家重點保護單位。他的宏偉建築別具一格,凝聚著漢、蒙、藏族能工巧匠的血汗,使得“薩迦寺”的設計和建築風格在西藏眾如繁星的寺廟中獨一無二,它是內地與西藏文化交

白瑪曲林寺

白瑪曲林寺白瑪曲林寺

白瑪曲林寺,在日喀則地區之薩迦縣境內,位於縣駐地東北、雄瑪鄉的吉龍村,寺廟坐落在蘇日山南麓,海拔4090米。白瑪曲林寺建於7世紀,為松贊乾布時期興建的寺廟之一,始名“耐瑪祖拉康”。8世紀,蓮花生大師也曾在此修行。19世紀時,由強巴朗傑對該寺進行過全面修葺和擴建。強巴朗傑系薩迦縣賽地方人,為一苦行僧,以在深山幽洞中靜修而聞名,是寧瑪派的掘藏人,精通醫學,40歲時主持寺廟,87歲圓寂。後由弟子羅桑群沛繼任堪布,羅桑群沛系薩迦縣雄瑪鄉德薩村人,學識廣博,精通宗教哲理,任職期間擴建了該寺。始奉寧瑪派,後改宗格魯派。

薩迦寺

薩迦寺薩迦寺里卷帙浩繁的經典卷冊,堆壘層積如同城牆一般,數目繁多的書籍和文物,如同一個歷史博物館。據統計,全寺藏書4萬餘卷,僅措欽大殿後壁的一個長57.2米,寬1.3米的木製架,就有書倉464個,倉內藏滿了數以萬計的經卷。在這些經卷中,有一部世間罕見的《布德甲龍馬》大藏經,長1.8米,寬1.03米,厚0.67米,這部巨著,對西藏的宗教、歷史、哲學、文學、農牧等都有論述,內容十分豐富。

歷史文化

舞蹈

嘎爾薩

“嘎爾”即樂舞;“薩”譯為新。嘎爾薩的意思為“新樂舞”。這一民間舞蹈距今已有600多年的歷史。

嘎爾薩是薩迦寺一年一度地舉行大型宗教活動“卓瑪羌姆”中表演的樂舞。每年藏曆的3月5—10日,寺廟都要舉行隆重的念甘珠爾經活動,即“甘珠爾珠布夏”。活動的最後2天要表演羌姆,嘎爾薩即穿播在羌姆中表演。

嘎爾薩的演員一般由5位男子組成,其中4名俗人,1名札巴(僧人)。札巴由薩迦寺委派,實際上是嘎爾薩的羌姆本(領舞及組織者)。其他4名按舊規,除鐵匠和屠夫之外都可上場表演。

嘎爾薩的表演分9個段落和9種鼓點。一種鼓點即一個段落,每個鼓點的輕重緩急不盡相同。其基本動作有“抬腳跳步”、“左右擊鼓”和“前進跳躍”等,表現出歡快威武的特點。

嘎爾薩的服飾分5種顏色,即白、紅、黃、草綠和綠。出場時分東、南、西、北、中5個方向。5個顏色分別對應5個出場方位,即白自東,黃自南,紅自西,草綠自北而綠自中。幾種顏色分別象徵溫和、廣博、善良、威猛等,也深深烙有薩迦教派的印記。

薩迦索

薩迦索起源於元朝八思巴時期,距今已有700多年的歷史。最初是寺廟或某些政治集團為慶祝勝利而創作的一種歌舞,後漸漸成為薩迦法王慶祝盛典和法王出訪及迎送外來貴賓時用的一種最高禮節的舞蹈,後又逐漸演變成民間祈神降雨的歌舞。

薩迦索的特點是整個舞蹈過程中不用任何樂器,男女演員邊唱邊跳,獨具一格,場面十分壯觀。索的表演形式為圓圈式,男半圈女半圈,男唱一段男女一起舞,女唱一段男女一起舞。有時男自唱自跳,女站立旁邊;或女自唱自跳,男站立旁邊。

薩迦索分慢板和快板2種,先跳慢板,後跳快板,都向順時針方向移動。薩迦索以前曾是當地的一種“舞差”。

舉行薩迦索的活動時間一般在藏曆5月15日這一天。活動規模視當年糧食產量的高低、畜牧業發展的好壞而定。產量高,畜牧業發展好,則規模大,反之,則小。最大場面跳舞一次需4個組,每組24人,共96人,男女各一半。其中,含一男一女2名領頭人。

唐卡

薩迦唐卡起源於元朝八思巴時期,是一種古老的製作工藝是極富藏民族文化的一種繪畫形式,具有一千多年的歷史,富有獨特風格的藏民族藝術形式,是雪域高原的文化瑰寶。薩迦唐卡的製作方法很多,所繪的內容除了宗教題材外,還有歷史人物、天文曆法、藏醫藏藥、圖案裝飾等等。是體味藏民族豐富的精神世界,了解薩迦獨特的民風民俗不可或缺的藝術形式。薩迦唐卡傳承了西藏著名派別——藏孜門魯《新勉唐派》特色。現我縣開發的旅遊產品主要有:薩迦手工唐卡、複製唐卡、鍛制唐卡、泥塑面具、薩迦藏刀等特色民族產品。

西藏自治區縣級以上行政區劃

| 地級市、地區 | 市轄區、縣級市、縣 |

| 拉薩市 | 城關區[拉薩市] | 林周縣 | 當雄縣 | 尼木縣 | 曲水縣 | 堆龍德慶縣 | 達孜縣 | 墨竹工卡縣 |

| 那曲地區 | 那曲縣 | 嘉黎縣 | 比如縣 | 聶榮縣 |安多縣 | 申扎縣 | 索縣 | 班戈縣 | 巴青縣 | 尼瑪縣 |

| 昌都地區 | 昌都縣 | 江達縣 | 貢覺縣 | 類烏齊縣 | 丁青縣 | 察雅縣 | 八宿縣 | 左貢縣 | 芒康縣 | 洛隆縣 | 邊壩縣 |

| 林芝地區 | 林芝縣 | 工布江達縣 | 米林縣 | 墨脫縣 | 波密縣 | 察隅縣 | 朗縣 |

| 山南地區 | 乃東縣 | 扎囊縣 | 貢嘎縣 |桑日縣 | 瓊結縣 | 曲松縣 | 措美縣 | 洛扎縣 | 加查縣 | 隆子縣 | 錯那縣 | 浪卡子縣 |

| 日喀則地區 | 日喀則市 | 南木林縣 | 江孜縣 | 定日縣 |薩迦縣 | 拉孜縣 | 昂仁縣 | 謝通門縣 |白朗縣 | 仁布縣 | 康馬縣 | 定結縣 | 仲巴縣 | 亞東縣 | 吉隆縣 | 聶拉木縣 | 薩嘎縣 | 崗巴縣 |

| 阿里地區 | 噶爾縣 | 普蘭縣 | 札達縣 | 日土縣 | 革吉縣 | 改則縣 | 措勤縣 |