歷史沿革

1354年初建達孜宗。

1959年民主改革後,原達孜宗、德慶宗合併為達孜縣,縣府駐德慶。

1997年,轄9個鄉,128個村委會,縣政府駐德慶鄉。

2000年,達孜縣轄1個鎮、5個鄉。其中各鄉鎮: 德慶鎮、塔傑鄉、章多鄉、唐嘎鄉、雪鄉、幫堆鄉。

行政區劃

截至2013年,全縣共轄5鄉1鎮,共20個行政村,131個村民小組。其中各鄉鎮:德慶鎮、塔吉鄉、章多鄉、唐嘎鄉、雪鄉、幫堆鄉。縣人民政府駐德慶鎮。

| 達孜縣行政區劃詳表 | |

|---|---|

| 鄉鎮名稱 | 主要轄區 |

| 德慶鎮 | 轄4個村:德慶村、桑株林村、白納村、新倉村。 |

| 塔吉鄉 | 轄3個村:塔傑村、主西村、巴嘎雪村。 |

| 章多鄉 | 轄4個村:章多村、恰村、尊木采村、拉木村。 |

| 唐嘎鄉 | 轄3個村:唐嘎村、洛普村、窮達村。 |

| 雪鄉 | 轄3個村:扎西崗村、沖麥崗村、達瑪崗村。 |

| 幫堆鄉 | 轄4個村:幫堆村、克日村、林阿村、葉巴村。 |

地理環境

地理位置

達孜縣位於西藏自治區中南部、拉薩

河中游。達孜縣城距拉薩市20公里,素有拉薩“東大門”之稱。全縣總面積1373平方公里,耕地面積6.85萬畝。東靠墨竹工卡縣,南接扎囊縣,西與城關區毗鄰,北與林周縣相連。北緯29.40°-29.667°、東經91.21°-91.35°。

地形地貌

達孜縣地勢南北高、中間低,北部和南部分別是東西橫貫的恰拉山、郭嘎拉日山,中間為拉薩河谷地,是典型的“U”型地貌,全縣平均海拔4100米,河谷最低海拔3730米。

氣候

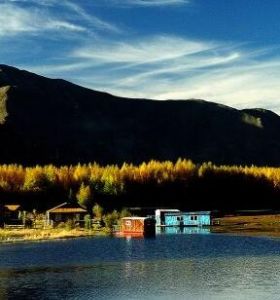

達孜縣風光

達孜縣風光達孜縣屬高原溫帶半乾旱季風氣候區。年平均氣溫7.5

℃,年平均日照3065小時,平均降雨量450毫米。。空氣稀薄,氣溫低,日溫差大,冬春乾燥,多大風,年無霜期130天左右。年降水量444毫米,80%—90%集中在夏季,多夜雨。自然災害主要有旱、澇、山洪、土石流冰雹、霜災、蟲災等。

自然資源

生物資源

截至2013年,達孜縣主要有獐子、野羊、雪雞、蟲草、貝母等。

礦產資源

截至2013年,達孜縣礦產資源主要有鉻、銅、金等。

人口民族

人口

2013年,達孜縣全縣總人口29152人。

2000年,達孜縣全縣總人口24906人。

2003年底,達孜縣全縣總人口為25825人,人口自然增長率為4.7‰。其中,德慶鎮總人口7382人、塔傑鄉總人口2852人、章多鄉總人口3965人、唐嘎鄉總人口683人、雪鄉總人口2471人、幫堆鄉總人口3553人。

民族

民族以藏族為主,還有漢族和其他少數民族。

經濟概況

綜述

達孜縣

達孜縣2010年,達孜縣完成國內生產總值4.9億元

,比2009年增長15.02%,其中第一產業達到8150萬元,與09年持平,第二產業達到25600萬元,比2009年增長20.41%,第三產業達到15250萬元,比2009年增長15.53%;實現地方財政一般預算收入1626萬元,比2009年增長30%;實現稅收收入4183萬元,比2009年增長54%;預計農牧民人均純收入5004.8元,比2009年增長23.82%;全社會固定資產投資達到5.39億元,比2009年增長8.45%。

第一產業

2010年,達孜縣全年共落實糧食作物種植4.51萬畝,經濟作物1.34萬畝,飼料作物1.02萬畝,糧、經、飼比例調整到65:20:15。糧食作物產量達4630萬斤、油菜籽產量達310萬斤、蔬菜產量達5029萬斤。全年分別完成一萬畝山冬六號標準化種植和一萬畝藏青320標準化種植。通過高產栽培管理技術的套用,標準化種植的農田平均產量分別達到1000斤/畝和700斤/畝。全年牲畜存欄量12.05萬頭(只、匹),新生仔畜1.55萬頭(只、匹),牲畜成活率達96.1%。牲畜出欄數達4萬頭,出欄率達33%以上。豬羊肉產量達540萬斤,奶類產量達920萬斤。全年完成國債項目623口、完成擴大內需項目1457口,全部通過市級驗收。並對全縣2006年、2007年修建的出現弓蓋漏氣、池底漏水、管件破損嚴重等問題的676口沼氣池進行了全面維護。全縣註冊成立的農牧民專業合作組織已達9個。

第二產業

達孜縣

達孜縣2010年,達孜縣全年新引進項目12個,協

議資金6.43億元,實際到位資金2.72億元(含09年續建擴建項目),比2009年增長21.97%。入駐工業園區的企業36家,協定總投資11.34億元,實際到位資金6.82億元。全年園區完成銷售4.59億元,比2009年增長51%;實現工業增加值1.74億元,比2009年增長51.3%。現已有12家企業建成投產運營,即將投產運營的企業6家,在建企業5家。同時,2010年鎮江黨政代表團赴藏考察期間隨團企業與達孜簽訂的7個項目,項目總投資達1.7億元。

2010年,達孜縣園區企業收購青稞6730噸,帶動了1.5萬畝青稞轉化,支付收購資金1682.5萬元;收購羊毛2000噸,支付收購資金1600萬元;收購羊絨80噸,支付收購資金2080萬元;收購牛絨90噸,支付收購資金216萬元;帶動了140萬隻規模的牛羊養殖。

第三產業

2010年,達孜縣第三產業達到15250萬元,比2009年增長15.53%,建成休閒度假林卡8處,具有濃郁民族特色的西藏民俗風情園也正在積極的建設之中。

社會事業

文化事業

2010年,達孜縣有廣播站18座,電視單收站75座,文化室23個。

開展宣講活動248場次,宣講復蓋面達到100%,經過對宣講內容測試,測試合格率達100%。為民眾辦好事、辦實事資金達55.88萬元,發放各類藏、漢文宣傳資料6115套,製作小康規劃、計畫鏡框6095個。

教育事業

2010年,達孜縣全縣有各類學校28所,其中初級中學和幼稚園各1所,有專任教師276人,全縣已普及九年制義務教育。

適齡兒童入學率達到98.8%,在校生鞏固率達到98.38%;全縣教職工人數為753人。

醫療衛生

2010年,達孜縣全縣有各類衛生機構6所,其中縣醫院1所,鄉鎮衛生院5所。

全縣現有衛生技術人員104人,其中衛生技術人員62人,村民28人,行政工勤人員14人。合作醫療復蓋率達100%。

社會保障

達孜縣2012年開展0-6歲兒童先心病篩選工作,近30名患兒赴援藏鎮江市第一人民醫院和廣州救治。2013年“三八”婦女節幹部下基層與婦女民眾收聽《西藏婦女》節目。2013年達孜縣獲得“全國維護婦女兒童權益先進集體”國家級榮譽稱號。

2013年達孜縣廉租房項目包括48套廉租房,建設面積2629.04㎡,總投資585.25萬元,其中建築安裝和設備購置費用520.34萬元,招標最高期限價定為519.5萬元。

基礎設施

達孜濕地

達孜濕地2010年,達孜縣全年完成重點區域造林任務10775.3畝,完成

防護林面積5000畝,封育2000畝,荒山荒坡造林任務5000畝,植樹造林成活率達80%。修簡易水渠25500米,蓄水池520立方米,機井l座,調用移動式提灌設備13台,調用水車3輛,使用水管1.2萬餘米,購買網圍欄8萬米,水泥柱3586根,投入勞動力6萬餘人次。達孜縣兌現2010年退耕還林糧食折現和現金補助資金40.74萬元,兌現08年野生動物肇事損傷補償資金116.6萬元。達孜縣新建苗圃100畝,扶持個體苗圃192.3畝。

交通

2005年至2010年,達孜縣共爭取投入各類項目168個,總投資達15.75億元,行政村實現村村通郵、通公路、通電話、通廣播電視。農網復蓋率達到100%,基本解決農牧民民眾的用電問題。著名的川藏公路(318國道)貫通境內,屬近郊縣。

民俗文化

達孜縣

達孜縣藏族人名和漢族人名不同,他們一般沒有姓,有的以房名、籍貫等為類似的姓,如昆、噶爾、雪康、德格等,但和姓有不同。一般藏族民眾多以四字為一名,如扎西多吉、丹增平措、羅布桑布等,為了便於呼喚,往往稱呼兩字,如扎西、丹平、羅布等。

藏族的名字一般都有很深的含義。有的名字含宗教意義,如多吉是金剛、丹增是主宰聖教、卓瑪為救度母、達瓦是月亮、白瑪是蓮花、扎西是吉祥、羅布是寶貝、拉巴是星期三。由於沒有姓,所以藏族同名較多,為此,多在名前加大、中、小區別。

一般稱呼比自己大的女性為“阿佳” (姐姐),稱比自己小未婚的女性為“婆姆”、未婚的男孩為“璞”,祖輩上的男性稱“波”(老爺爺或爺爺),稱祖輩上的女性為“嫫啦” (老奶奶或奶奶),稱父親為“爸啦”,稱母親為“阿媽啦”,凡屬於父系父輩的男性親屬均稱為“阿古啦”(叔叔);女性均稱為“阿尼啦”(姑姑);屬於母系父輩的男性親屬均稱為“夏鄉啦” (舅舅),女性均稱為“索姆啦”(姨媽),這裡“啦”是敬語詞,無特定意義,在稱呼別人的名子時,總要在前後加點什麼以示尊敬和親切,在拉薩地區喜歡在名後加“啦”,如“扎西啦”“拉巴啦”“羅布啦”等;後藏地區則在男性名前加“阿吉” 或“阿覺”;貢布地區名前是“阿達”,昌都地區名前一般為“夏布” 等。在一般家庭中,除對長輩是用敬語稱呼外,長輩對晚輩或同輩間,是直截稱呼的。

風景名勝

甘丹寺

甘丹寺

甘丹寺在西藏達孜縣境內拉薩河南岸旺古爾山坳。明水樂七年(1409年)由西藏佛教格魯派(黃教)創始人宗喀巴興建。為格魯派第一座寺院。群樓重迭,外觀巍峨。全寺分夏孜、絳孜兩個扎倉(經學院)。僧人定額為三千三百人。與哲蚌寺、色拉寺合稱三大寺。宗喀巴的法座繼承人、歷世格魯派教主甘丹赤巴即居於此寺中。寺內所藏明代以來的文物甚多,有保存宗喀巴和甘丹赤巴等遺體的靈塔九十餘座。

扎葉巴寺

扎葉巴寺

扎葉巴寺扎葉巴寺距拉薩市36公里,位於達孜縣幫堆鄉葉巴村葉巴溝,拉薩河東北面,全寺建築緊嵌在崖峰壁間,始建於公元七世紀,至今已有1500多年歷史,也是西藏歷史上有名的寺廟之一。

歷史鼎盛時期查葉巴寺有僧人108名,1986年10月經達孜縣人民政府批准修復開放。

該寺內主供彌勒佛,並建有很多修行洞,是高僧大德修煉的地方,據西藏宗史記載,歷代高僧大德如藏王松贊乾布和第一位王妃蒙薩在這裡修過禪,藏傳佛教前宏期開山祖師來自印度烏仗那地方的蓮花生也在這裡留下了身影。

扎葉巴寺是當年藏王松贊乾布為赤尊公主建造的修行神廟之一,因坐落於葉巴溝而得名。後來由於先後有古印度佛學大師、藏傳佛教後弘期第一傳人阿底峽、藏王松贊乾布以及蓮花生大師等多位著名人物在此苦修,因此這裡又成為了西藏四大隱修地之一。

西藏自治區縣級以上行政區劃

| 地級市、地區 | 市轄區、縣級市、縣 |

| 拉薩市 | 城關區[拉薩市] | 林周縣 | 當雄縣 | 尼木縣 | 曲水縣 | 堆龍德慶縣 | 達孜縣 | 墨竹工卡縣 |

| 那曲地區 | 那曲縣 | 嘉黎縣 | 比如縣 | 聶榮縣 |安多縣 | 申扎縣 | 索縣 | 班戈縣 | 巴青縣 | 尼瑪縣 |

| 昌都地區 | 昌都縣 | 江達縣 | 貢覺縣 | 類烏齊縣 | 丁青縣 | 察雅縣 | 八宿縣 | 左貢縣 | 芒康縣 | 洛隆縣 | 邊壩縣 |

| 林芝地區 | 林芝縣 | 工布江達縣 | 米林縣 | 墨脫縣 | 波密縣 | 察隅縣 | 朗縣 |

| 山南地區 | 乃東縣 | 扎囊縣 | 貢嘎縣 |桑日縣 | 瓊結縣 | 曲松縣 | 措美縣 | 洛扎縣 | 加查縣 | 隆子縣 | 錯那縣 | 浪卡子縣 |

| 日喀則地區 | 日喀則市 | 南木林縣 | 江孜縣 | 定日縣 |薩迦縣 | 拉孜縣 | 昂仁縣 | 謝通門縣 |白朗縣 | 仁布縣 | 康馬縣 | 定結縣 | 仲巴縣 | 亞東縣 | 吉隆縣 | 聶拉木縣 | 薩嘎縣 | 崗巴縣 |

| 阿里地區 | 噶爾縣 | 普蘭縣 | 札達縣 | 日土縣 | 革吉縣 | 改則縣 | 措勤縣 |