基本簡介

昌都縣

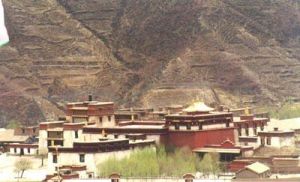

昌都縣昌都縣位於西藏東部,地處橫斷山脈和三江(金沙江、瀾滄江、怒江)流域,素有“藏東明珠”的美稱。自清末改土歸流置昌都府以來,昌都縣便一直是昌都地區的政治、經濟、文化和交通中心,享有“藏東門戶”的盛譽。以昌都鎮為中心,東與四川省相望,東南面與緬甸及雲南接壤,西南面與西藏林芝地區毗鄰,西北與西藏那曲地區相連,北面與青海省交界,西望西藏自治區首府拉薩,處在商貿往來的樞紐地位。

1950年昌都解放後,中共中央在昌都鎮建立了我黨在西藏地區最早的人民政權組織-昌都縣人民解放委員會,隸屬國務院領導;1959年4月20日昌都縣人民政府正式成立,下轄三個行政區;1959年增至7個行政區;1962年7月,重新劃分為10區1鎮,共52個鄉;1987年實施撤區並鄉,劃分為1鎮1區15鄉,轄259個村民委員會,10個居民委員會,920個自然村。1999年再次行政區劃為3鎮12鄉,9個街道居委會及208個行政村。

昌都縣歷史悠久,城南12公里處的“卡若原始村落遺址”,使昌都縣歷史可以追溯到4000多年以前。漢魏時期,稱以昌都縣為中心的廣大地區為“康”,唐朝歸依吐蕃。自元朝起,正式劃入祖國版圖。清朝稱昌都為“察木多”(相當於行署)。駐藏大臣設正副二職,其副職長駐昌都鎮。1959年4月,昌都縣人民政府正式成立。

昌都境內自然資源豐富,交通便利,人傑地靈。為了活絡康巴血脈,振興民族經濟,昌都縣在黨對西藏工作的各種特殊政策和靈活措施的指導下,積極制定了一系列國民經濟和社會發展規劃,有計畫地引進商品經營機制,將市場經濟觀念逐步輸入到廣大農牧區,相繼建立起一批投資少、見效快的中小型骨幹企業,增強了經濟發展的後勁。2005年全縣實現國內生產總值50989萬元,位居全區全列;一、二、三產業結構由2004年的34:30:36調整倒31:26:43。農牧民人均純收入2660.08元,其中現金收入1619.69元。

行政區劃

昌都縣

昌都縣全縣轄3個鎮、12個鄉:城關鎮、俄洛鎮、卡若鎮、芒達鄉、沙貢鄉、若巴鄉、埃西鄉、如意鄉、日通鄉、柴維鄉、妥壩鄉、嘎瑪鄉、面達鄉、約巴鄉、拉多鄉。共有9個居委會、206個行政村。縣人民政府駐城關鎮。

歷史沿革

西藏自治區東部地區政治、經濟、文化中心,昌都地區行署所在地。四川入藏門戶。位於瀾滄江上游扎曲和昂曲匯口處。面積1.02萬平方公里,人口7.73萬。縣府駐城關鎮。昌都藏語意即“河流交匯口”之意,舊名察木多。清末為昌都縣,後改為昌都宗,1950年為昌都地區人民委員會駐地,原屬西康省。1956年劃歸西藏自治區,1960年合併拉多宗又改為昌都縣。昌都,藏語意為“水匯合口處”。

昌都縣歷史悠久,城南12公里處的“卡若原始村落遺址”,使昌都縣歷史可以追溯到4000多年以前。漢魏時期,稱以昌都縣為中心的廣大地區為"康",唐朝歸依吐蕃。自元朝起,正式劃入祖國版圖。清朝稱昌都為"察木多"(相當於行署)。駐藏大臣設正副二職,其副職長駐昌都鎮。

1950年昌都解放後,中共中央在昌都鎮建立了我黨在西藏地區最早的人民政權組織-昌都縣人民解放委員會,隸屬國務院領導;1959年4月20日昌都縣人民政府正式成立,下轄三個行政區;1959年增至7個行政區;1962年7月,重新劃分為10區1鎮,共52個鄉;1987年實施撤區並鄉,劃分為1鎮1區15鄉,轄259個村民委員會,10個居民委員會,920個自然村。1999年再次行政區劃為3鎮12鄉,9個街道居委會及208個行政村。

自然地理

昌都縣位於橫斷山脈西北部、青藏高原東南部的邊緣地帶,地勢北高南低,東西呈“W”形。最高海拔6100米,最低海拔2900米,平均海拔3500米。境內地形複雜多樣,切割明顯,險峰峻岭,溝壑縱橫,蔚為奇觀。昌都城鎮環山而抱,傍水而依,頗具“山城”的秀麗,又具“江城”的風采。

昌都縣

昌都縣昌都縣位於西藏東部,地處東徑96°7′--97°9′,北緯30°6′--32°30′。東與江達、貢覺縣為鄰,南與察雅、八宿縣毗連,西與類烏齊縣交界,北與青海省玉樹縣和囊謙縣接壤。縣人民政府駐地昌都鎮,海拔3200米。

昌都縣位於橫斷山脈西北部、青藏高原東南部的邊緣地帶,地勢北高南低,東西呈“W”形。最高海拔6100米,最低海拔2900米,平均海拔3500米。境內地形複雜多樣,切割明顯,險峰峻岭,溝壑縱橫,蔚為奇觀。

昌都縣水資源異常豐富,“三江”支流密布,常年平均流量達400m3/s,總流量達152億m3/s。扎曲河、昂曲河屬瀾滄江水系,均發源於青海省,由西北向東南流至昌都鎮匯合,始稱瀾滄江。扎曲河流徑境內長達145公里,昂曲河、瀾滄江和金河則分別流徑境內長達85公里、50公里和60公里。“三河一江”多穿越高山峽谷,多急流險灘,落差大,便於綜合開發利用。據統計,水能蘊藏量均在5萬千瓦以上。

昌都縣屬中緯度地區,因受地形的影響,高原寒溫帶季風性氣候混雜。“一山有四季,十里不同天”,山頂終年白雪皚皚,山腰森林茂密,山腳草木叢生,山谷則呈現出亞熱帶特徵,雨熱同季,氣候宜人。夏季溫和多雨,冬季日照充足,年均氣溫7.5℃,日均氣溫5℃,無霜期127天,年均降水量477.7毫米。

人口民族

昌都縣

昌都縣截止2004年底,昌都縣總人口12.48萬人,其中農牧業人口為6.68萬人。藏族占總人口的92%,其他還居住著漢、回、苗、蒙古、洛巴、門巴等21個兄弟民族。

全縣地域面積為10652平方公里,其中有草場面積963.8萬畝,耕地面積8萬畝,森林面積495萬畝。地域廣闊,人口密度小,每平方公里平均均為11.72人。

經濟概況

昌都縣位於西藏東部,地處橫斷山脈和三江(金沙江、瀾滄江、怒江)流域,素有"藏東明珠"的美稱。自清末改土歸流置昌都府以來,昌都縣便一直是昌都地區的政治、經濟、文化和交通中心,享有"藏東門戶"的盛譽。以昌都鎮為中心,東與四川省相望,東南面與緬甸及雲南接壤,西南面與西藏林芝地區毗鄰,西北與西藏那曲地區相連,北面與青海省交界,西望西藏自治區首府拉薩,處在商貿往來的樞紐地位。

財貿金融

全縣年均財政收入1372萬元(含增值稅);稅收1168萬元,建有飲食、服務等1604個行業,從業人員5862人,其中全民所有制32個,集體所有制8個,個體1564個,全年社會銷售額達31660餘萬元。實現利潤6711.92多萬元。城中心有集貿市場5處,年均成交額18998萬元以上。縣內有農業銀行營業中心2處,建行營業中心1處,信用社10家,擁有各項建設事業得以迅猛發展的雄厚實力。

特色經濟

昌都縣特殊的地質、氣候、土壤等自然條件,決定了在縣境內蘊藏著豐富的藥用資源和種類繁多的野生動物,是一個豐富的自然寶庫。

藏藥品的介紹

昌都縣

昌都縣昌都縣境內不僅森林資源豐富,而且藥材資源也極為豐富,全縣轄15個鄉(鎮),208個行政村,分布有各種名貴的大小中藥材。日通藏藥廠研製中心現已成功研製出了“二十五味珍珠丸”、“二十五味松石丸”、“二十五味珊瑚丸”、“智托潔白丸”、“二十五味馬寶丸(腹中寶)”、“如意珍寶丸”、“補腎丸”、“智托潔白丸”、“仁青常覺”、“珍珠

七十丸”等《日通》牌名貴藏藥,其中“二十五味松石丸”和“二十五味馬寶丸”曾在自治區名優產品展銷會上榮獲自治區名優產品稱號。其它名貴藏藥其適應症廣、療效顯著(特別是對消化系統和風濕性關節炎等有獨特療效)、無毒副作用,深受區內外患者青睞。

藏藥品的開發潛力

為了加快開發民族瑰寶,發展藏藥研製事業,日通藏藥廠研製中心不斷進行藏藥新品種的開發,目前已研製出“二十五味仁青冰片散”、“七味紅花珠散”、"桑坯羅布"等十種新產品,經過臨床鑑定,這些產品對診治B肝、結核病、糖尿病症具有顯著療效,它的成功填補了藏醫藥在診治B肝、結核病、糖尿病方面的空白,其市場前景十分廣闊。

礦產資源

植物資源

岩鹿、草鹿、樟子、馬熊、豹子、豬翻、狐狸、馬猴、蟲草、貝母、知母、雪蓮、黃連、當歸等。

主要農作物

有青棵、冬小麥、春小麥、豌豆、油菜、元根、白菜、蘿蔔、土豆等。

主要飼養

著名特產

西藏自治區縣級以上行政區劃

| 地級市、地區 | 市轄區、縣級市、縣 |

| 拉薩市 | 城關區[拉薩市] | 林周縣 | 當雄縣 | 尼木縣 | 曲水縣 | 堆龍德慶縣 | 達孜縣 | 墨竹工卡縣 |

| 那曲地區 | 那曲縣 | 嘉黎縣 | 比如縣 | 聶榮縣 |安多縣 | 申扎縣 | 索縣 | 班戈縣 | 巴青縣 | 尼瑪縣 |

| 昌都地區 | 昌都縣 | 江達縣 | 貢覺縣 | 類烏齊縣 | 丁青縣 | 察雅縣 | 八宿縣 | 左貢縣 | 芒康縣 | 洛隆縣 | 邊壩縣 |

| 林芝地區 | 林芝縣 | 工布江達縣 | 米林縣 | 墨脫縣 | 波密縣 | 察隅縣 | 朗縣 |

| 山南地區 | 乃東縣 | 扎囊縣 | 貢嘎縣 |桑日縣 | 瓊結縣 | 曲松縣 | 措美縣 | 洛扎縣 | 加查縣 | 隆子縣 | 錯那縣 | 浪卡子縣 |

| 日喀則地區 | 日喀則市 | 南木林縣 | 江孜縣 | 定日縣 |薩迦縣 | 拉孜縣 | 昂仁縣 | 謝通門縣 |白朗縣 | 仁布縣 | 康馬縣 | 定結縣 | 仲巴縣 | 亞東縣 | 吉隆縣 | 聶拉木縣 | 薩嘎縣 | 崗巴縣 |

| 阿里地區 | 噶爾縣 | 普蘭縣 | 札達縣 | 日土縣 | 革吉縣 | 改則縣 | 措勤縣 |