概況

皖贛鐵路

皖贛鐵路 沿線物產豐富,稻米、 小麥、 棉花、竹木等農副產品和“ 祁紅”、“屯綠”等名茶,就產於這一帶。景德鎮的瓷器更是中外馳名。這裡還有豐富的礦藏,如螢石、鉛、鋅等。皖贛線的開通將大大促進這一地區的經濟發展。皖贛鐵路沿線有很多重要城鎮和歷史名城,如 宣城、 寧國、 歙縣、 屯溪、 景德鎮等。此線的建成有利於各城市間的經濟文化交流。

史略

1911年清政府出賣鐵路修築權

1911年清政府出賣鐵路修築權 清光緒三十年(公元1904年)六月,清朝政府翰林院編修旌德人呂珮芬(胡適之妻江冬秀的外祖父)倡議開辦皖贛鐵路,得到安徽紳商的贊同。光緒三十一年(1905年)七月,在蕪湖成立安徽省私營鐵路公司。該公司原主張這條鐵路從蕪湖經灣沚、宣城、寧國、績溪、歙縣、屯溪、休寧、祁門,進入江西省景德鎮。因鑒於蕪湖經宣城、廣德到浙江一

兩省交界,皖贛鐵路

兩省交界,皖贛鐵路 線客貨較多,決定先建蕪湖至廣德鐵路,即民國八年修《蕪湖縣誌》所載蕪廣鐵路。並決定招收股本庫平銀400萬兩。先後收集到股本銀200萬兩,聘請挪威人薛文與勞克和日本人菅野道三為工程師。至1911年4月,已用掉庫平銀200萬兩,僅完成蕪湖至灣沚32公里的路基橋涵。1914年3月,該公司無力續辦,經北洋軍閥政府批准撤銷。

1913年(民國二年)1月,清政府時期曾任廣西巡撫的李經義等12人,要求北洋政府興建橫貫寧、皖、贛、湘四省的寧湘鐵路。同年3月得到批准,並決定將私營蕪廣鐵路路基橋涵收歸國有。1914年3月,由交通部會同財政部與英商中英有限公司簽訂寧湘鐵路借款契約。在附屬檔案中規定:以庫平銀100萬兩用於收回安徽省已修建的鐵路(即蕪湖至灣沚的路基橋涵)。1915年寧湘鐵路局鑒於第一次世界大戰無很快停止的跡象,繼續貸款無望,1916年該局結束,從此寧湘鐵路的修建任務就擱置起來。

解放前江南鐵路施工原圖

解放前江南鐵路施工原圖 1932年6月17日, 國民黨政客張靜江、李石曾拉攏上海財團,打著繼承孫總理遺志,建設東方大港(乍浦)的幌子,修築蕪乍鐵路,得到南京國民黨政府鐵道部的批准,成立商辦 江南鐵路有限公司。先籌款80萬元修築蕪湖至宣城段。1933年2月,鐵道部同意以極不合理的36萬元(安徽商辦鐵路公司花了200萬兩庫平銀),將前蕪廣鐵路蕪湖陶溝至灣沚的32公里線路讓給江南鐵路公司。1933年3月開工,1934年11月25日通車到宜城孫家埠。當時建築鐵路所需的器材,完全依靠長江水運。因此,江南鐵路有限公司設於蕪湖。原址在今 蕪湖西站1號門的北邊直抵怡和公司(現 燃料公司的煤棧),為二層樓坐東朝西,面臨長江。董事長為張靜江(國民黨元老)兼任總經理,但不親自視事,只偶爾來巡視一下,由襄理(即副經理)協助辦理。襄理 周賢頌是鐵路專家,主管運輸、機修和工務等業務。協理周君梅是張靜江的女婿,主管總務和財務,實際是張靜江的財務代理人。

新中國成立後構築鐵路情形

新中國成立後構築鐵路情形 1970年11月全線正式開工。皖贛鐵路安徽省建設指揮部組織施工的火龍崗至寧國段,到1973年6月30日,104公里路基已基本建成。1974年2月鋪軌至寧國,4月通車臨管。1976年10月1日,景德鎮南昌間通行旅客列車。1981年7月1日,火龍崗寧國間臨管延伸至績溪。12月全線通車。嶄新的列車日夜賓士在江南大地上,為江南人民帶來歡樂和幸福。皖贛鐵路起自蕪湖縣的火龍崗(八里灣0公里),經蕪湖縣(灣沚)、宣城、寧國、績溪、歙縣、屯溪、休寧、黟縣、祁門,進入江西景德鎮,再經波陽縣、樂平、萬年至貴溪。沿線經過地區盛產竹木、茶葉和其他經濟作物。工業多為中小型農業機械、紡織器材、造紙、水泥、化肥及農藥等,物產十分豐富。這條鐵路的建成,對發展交通運輸,促進工農業生產,加速商品流通,支援社會主義現代化建設,發揮著越來越大的作用。

電氣化

鐵路客運

鐵路客運 鐵路二線

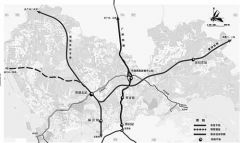

皖贛鐵路複線藍圖

皖贛鐵路複線藍圖 鐵道部發展計畫司司長 楊忠民透露,京福高鐵安徽段2009年三季度開工,時速350公里,建設工期4年; 皖贛鐵路二線2009年四季度開工,時速300公里,建設工期3年, 皖贛鐵路線電氣化改造同步進行;黃山至杭州鐵路客運專用線,2009下半年開工,按雙線、時速200公里以上的標準建設,黃山至杭州有望半小時內到達。2009年安徽將開工的鐵路建設重點項目,還包括新建 合肥南站為安徽省城的鐵路客運樞紐;新建、擴建蕪湖、宣城、黃山、績溪等火車站。

里程表

沿線車站

皖贛線共有車站69個。線路自蕪湖站向南引出,過埭南站後,折向東南,過寧國站後,又折向西南,過黃山站後,折向正西,過倒湖站後,進入江西省境正南而行,直達浙贛線上的貴溪站。皖贛線途經蕪湖縣、宣城市、寧國市、績溪縣、歙縣、黃山市、休寧縣、黟縣、祁門縣和江西省的浮梁縣、景德鎮市、樂平市、萬年縣、貴溪市,是連線安徽、江西兩省的重要鐵路幹線。

延線景點

安徽推薦景點

安徽推薦景點 皖贛鐵路北起安徽省的蕪湖市,南迄江西省的貴溪縣,全長550公里,沿線風光瑰麗神奇,令人如痴如醉;民俗風情丰姿異彩、名特物產聞名天下。特別是中段的皖南名山雲集、奇景遍布,黃山、九華山、齊雲山、龍虎山等天下名山,宛如一道天然畫屏,排列在沿線;蕪湖、宣城、歙縣、屯溪、景德鎮等歷史文化名城鍾靈毓秀、風物奇麗,歷來為遊客所追慕。

第一站:蕪湖地段,有蕪湖市各景點、佛教聖地九華山等;

第二站:宣城地段,有敬亭山、涇縣桃花潭、皖南事變舊地、郎溪山水等景點;

第三站:徽州地段,有歙縣各文物景觀、黃山風景區、太平湖、屯溪老街、黔縣小桃源等,有條件可由此去千島湖遊覽;

第四站:江西地段,有景德鎮陶瓷博覽區、明街、蓮花塘等景點,龍虎山風景區等。遊歷全程,約需10天左右時間。

參考資料

[1] 安徽省發改委入口網站 http://www.ahpc.gov.cn/information.jsp?xxnr_id=10055559[2] 鐵道網 http://www.railcn.net/news/railway-building/68831.html

中國著名鐵路

| 中國大陸擁有全世界第三大的鐵路運輸系統,規模僅次於美國及俄羅斯。以鐵路連線的鄰國計有:哈薩克、蒙古、俄國、朝鮮、越南與寮國(興建中)等國家。中國《鐵路線路設計規範》中規定,新建鐵路和改建鐵路(或區段)的等級,應根據它們在鐵路網中的作用、性質和遠期的客貨運量確定。 |