起源

角牴的起源可以追溯到上古時代。據《述異記》記載,上古時的蚩尤民族“耳鬢如劍戟,頭有角,與軒轅斗,以角牴人,人不能向。”他們在與黃帝打仗時,頭上裝備著刀劍一樣的尖狀物,好像有角的公牛一樣,打仗時手腳並用,還可以頭上之角牴人,敵方對此很難防禦,曾打過很多勝仗。這種“以角牴人”的方式,後來演變成為人們“兩兩相抵”的摔跤活動。

發展

到了秦漢時期,角牴活動非常盛行,但是當時的角牴已經不再是一種爭鬥相搏的手段,而是變成為一種帶有一定表演成分的遊戲活動。據古籍記載:秦時“始皇並天下,分為三十六郡,置守、尉,尉掌佐守,曲武職、甲卒。而郡縣兵器,聚之鹹陽,銷為鍾鐻;講武之禮,罷為角牴。”《漢書·刑法志》也記載說:“春秋之後,滅弱吞小,並為戰國,稍增講武之禮,以為戲樂,用相夸視,而秦更名角牴”。由於秦始皇怕民眾起來造反,於是便收天下兵器,罷講武、息兵事,讓尚武的民風在角牴得以宣洩,從而帝王寶座得以平安無事。

“角牴”原出古代冀州(今山西、河北、河南等地)一帶,是祭祀蚩尤的“蚩尤戲”。秦漢間說:“蚩尤耳鬢如劍戟,頭有角,與軒轅斗,以角牴人,人不能向,今冀州有樂曰‘蚩尤戲’,其民兩兩三三,頭戴牛角以相抵,漢造角牴戲蓋其遺制也。”可見角牴的起源為原始社會的一種格鬥方式,它反映了黃河流域黃帝領導的氏族與蚩尤領導的氏族間的一場激烈戰爭。

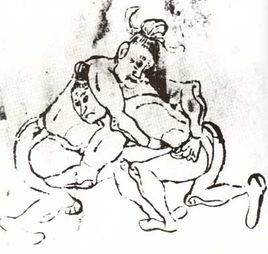

1975年,湖北江陵出土的秦代角牴漆繪木梳,其背面繪有一角牴場面:帷幕下有二人跨步伸兩臂相搏,左一人平伸雙手,似為裁判。(三人均赤裸上身,腰束長帶,著短褲,足穿翹首鞋,為角牴文物之精品)。

上世紀70年代,山東省臨沂金雀山漢墓出土漢代角牴帛畫,畫面上所出現的兩個角牴者皆手臂大張,怒目逼視,作躍躍欲撲之狀。畫面左側有一旁觀者,拱袖而肅立,當為角牴者的裁判員或教練員。這幅用以殉葬的帛畫,包括天上、人間、地下共三部分。而角牴戲的場面竟占了整個畫面的五分之一左右,反映了死者對角牴之喜好,以至埋葬時後人還為其安排了角牴演員,供他“觀賞”。另一方面,也反映了當時人們對角牴戲的喜聞樂見。

演變

晉代角牴出現了另一名稱 “相撲”。到了唐代,相撲、角牴二名稱並行,其特點還是賽力性的競技,且多在軍中進行。

相撲在漢族民間盛行是到了宋代以後。北宋首都汴京每年都舉行一兩次相撲比賽,並且成為一種流行娛樂表演節目,甚至出現了女子相撲。到南宋時,首都臨安舉行男子相撲,總是先由女子相撲手進行表演,以招攬觀眾。

宋金元時期的相撲大致可分為兩類,一類是正式決勝負的比賽,有“打擂台”的性質。據《夢粱錄》所載:“若論護國寺南高峰露台爭交,順擇諸道州郡臂力高強,天下無對者,方可奪其賞。”宋代正式決勝負的相撲比賽情景,可以從小說《水滸傳》七十四回“燕青智撲擎天柱”中可見其概貌。另一類相撲,則是平日在瓦舍等場所里進行的表演性相撲,其競爭性不像前者那樣激烈。每逢相撲比賽表演,觀者如堵,巷無居人。

在當時的百戲演出中,相撲表演無疑是最能引起觀眾興趣的內容。相撲者的服裝,多沿襲前代的舊制,比賽雙方上身赤裸,下身光腿赤足(也有足下穿靴鞋者),僅在腰胯間束一短褲。這與日本的相撲極為相似。

明代以後,相撲多用摔跤這一名稱。尤其是滿人入主中原之後,摔跤也自然而然地被帶入中原,與中原悠久的摔跤形式結合,一下子把摔跤推向了一個嶄新的高峰。當時,朝野上下,宮廷內外,喜歡摔跤的不計其數。有專門吃這碗飯為朝廷摔跤的,稱為“官跤”,跤手名為“布庫”,老百姓叫白了,就是“撲戶”。朝廷有專門機構管理布庫以及一切有關事宜,名為“善撲營”。布庫們按技術高下分一、二、三等,按等領錢糧。他們的任務就是研究跤法,練習摔跤,照例於每年十二月二十三日在養心殿御前摔跤。故宮博物院珍藏著一幅《塞宴四事圖》,為乾隆年間所繪,“四事”之一就是摔跤。儘管繪畫者極力渲染它的儀式性,但仍難以掩蓋其濃烈的競技遊戲色彩。

漢族民間業餘摔跤叫“私跤”,為的是玩,也有在專門場合摜跤的。清代北京的跤場遍布全城,東四、西四、月壇、日壇、天橋、地壇、朝陽門、永定門、崇文門、地安門,都有“跤窩子”。在綠茵場上、垂楊柳下,人圍數匝,觀看幾對大漢摔跤。他們雙雙下了場,跳起“黃瓜架”,輕盈漂亮,引得觀眾陣陣喝彩……

從角牴到相撲再到摔跤,這一盛行了數千年的中華民族傳統的較力形式,源遠流長且豐富多彩,是我國民族傳統體育中的一朵奇葩。