簡介

《西方哲學史》

《西方哲學史》該書寫於二戰期間,源於羅素1941年-1942年在費城Barnes Foundation的一系列哲學史的講座。很多關於歷史方面的研究是由羅素的第三任妻子完成的。1943年,羅素收到出版商Simon and Schuster預付的3000美元,爾後1943年-1944年間在他在Bryn Mawr College寫成該書。該書1945年在美國出版,一年後在英國出版。儘管學術界哲學家對該書多有批評,該書當時即在商業上大獲成功,到1947年止即已重印幾次,直到今天仍在重印。該書的成功帶給羅素生命的最後二十五年穩定的財源。

該書幽默易懂,也體現了二十世紀最偉大哲學家之一自己的哲學。當羅素1950年被授予諾貝爾獎時,《西方哲學史》被列舉為獲獎因素之一,並在獲獎演說中兩次提及該書。

羅素不僅討論該書中主要人物的生活、歷史背景、社會環境、和他們的哲學系統,他隨後還饒有興致的解釋他們錯在那裡以及為何出錯。因此《西方哲學史》經常被看成既是關於書中人物哲學也是關於羅素自己哲學的一部著作。這一觀點,同我們的“莊子注郭象”頗有異曲同工之意。

作者介紹

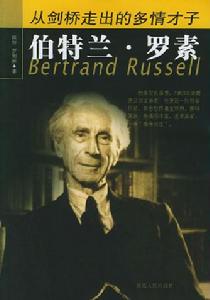

伯特蘭·羅素

伯特蘭·羅素伯蘭特·羅素(1872-1970),20世紀英國聲譽卓著的思想家、哲學家、數學家。 羅素一生所涉及的研究領域極其廣泛,著述頗豐,其首要建樹在數學和邏輯學領域,同時對西方哲學產生了深遠影響。此外,他的研究還涉及道德、政治、教育、和平等方面。羅素的主要著作有:《西方哲學史》、《意義與真理的探究》、《數學原埋》、《物的分析》、《心的分析》等。

內容精要

哲學家伯特蘭·羅素

哲學家伯特蘭·羅素《西方哲學史》全面考察了從古希臘羅馬時期到20世紀中葉西方哲學思潮的發展歷程。羅素將哲學看作某種介乎神學和宗教之間的東西,基於對哲學的這種理解,他認為西方哲學在發展過程中始終受到來自科學和宗教兩方面的影響,並據此把西方哲學發展史劃分為古代哲學、天主教哲學和近代哲學三個時期,揭示了在哲學的發展歷程中,科學與宗教、社會團結和個人自由是如何錯綜複雜地交織在一起與哲學互動作用的。羅素在緒論中首先表明了自己對哲學的理解,闡述了自己的哲學觀。讀起來讓人耳目一新。

羅素認為,人們通常所說的“哲學的”人生觀與世界觀其實是兩種因素的產物:一種是傳統的宗教與倫理觀念,另一種則是稱之為“科學的”那種研究,在這裡,他是就科學這個詞語最廣泛的意義而言的。那么在每個哲學家的體系中,這兩種因素也許所占比例不盡相同,也許柏拉圖哲學中前一種更多,也許赫拉克里特哲學中後一種更多。但是可以肯定的是,只有兩種因素在某種程度上同時存在,才能構成哲學的特徵。

羅素對哲學的理解,是建立在廣泛意義的基礎上的。“哲學,就我對這個詞的理解來說,乃是某種介乎神學與科學之間的東西。它和神學一樣,包含著人類對於那些迄今仍為確切的知識所不能肯定的事物的思考;但是它又像科學一樣是訴之於人類的理性而不是訴之於權威的,不管是傳統的權威還是啟示的權威。一切確切的知識———我是這樣主張的———都屬於科學;一切涉及超乎確切知識之外的教條都屬於神學。但是介乎神學與科學之間還有一片受到雙方攻擊的無人之域,這片無人之域就是哲學。思辨的心靈所最感興趣的一切問題,幾乎都是科學所不能回答的問題;而神學家們的信心百倍的答案,也已不再像它們在過去的世紀里那么令人信服了。”

目錄簡介

編者的話

思想者的宏闊視野活動家的現實關懷——《西方哲學史》導讀

美國版序言

英國版序言

緒論

卷一 古代哲學

第一篇 前蘇格拉底哲學家

第一章 希臘文明的興起

第二章 米利都學派

第三章 畢達哥拉斯

第四章 赫拉克利特

第五章 巴門尼德

第六章 恩培多克勒

第七章 雅典與文化的關係

第八章 阿那克薩哥拉

第九章 原子論者

第十章 普羅泰戈拉

影響

羅素

羅素1950年,當羅素獲得該年度諾貝爾文學獎的訊息傳出時,沒有人感到吃驚———作為一個涉獵眾多社會科學領域並取得較高研究成果的哲學家、數學家、社會學家,羅素在諾貝爾文學獎設立的第50周年榮獲該獎是當之無愧的。

羅素的《西方哲學史》與科班出身的哲學家所寫的標準哲學史相較,具有自己本身的特點。這在眾多的哲學歷史書籍中顯得獨樹一幟,也是在這裡值得推薦的原因之一。綜合評價來說,美國學者梯利的《西方哲學史》敘述客觀,材料翔實,黑格爾的《哲學史講演錄》則鮮明地表達了他自己的哲學觀念,而羅素的《西方哲學史》則可以說介於這兩者之間,重視哲學與社會的聯繫,且文字優美有力。

羅素不大注重哲學本身的發展規律,而更重要的是強調政治、社會的發展規律,有時甚至用後者來剪裁前者。羅素認為,哲學不是卓越的個人所做出的孤立的思考,哲學是社會生活與政治生活的一個組成部分,是各種社會性格的產物,人們對哲學問題的解決主要是受人們生活的環境決定的,當然反過來他們的哲學又在決定他們的環境上起著很大的作用。因此一部哲學史就是人們的生活環境與哲學問題的互動作用的歷史。這樣,比起標準哲學史來,羅素用較大的篇幅來敘述一般的歷史。

其次,羅素不大注重哲學家的學術有多么深刻,而是更為強調一門哲學對於它的時代所起的影響有多大,偏重於哲學對社會的實際作用。其實從這個定義擴展出去,他的“哲學”內涵更側重於思想,而不是純粹形上學的東西。有一些人,如盧梭和拜倫,並不是真正的哲學家,前者的主要貢獻是在政治學方面,而後者完全是一位詩人,按照標準哲學史家的眼光,是不會被入選的。但是羅素認為,他們“如此深遠地影響了哲學思潮的氣質,以至於如果忽略了他們,便不可能理解哲學史的發展”。因此他用大量的篇幅來闡述他們的思想。此外,對於那些對哲學的發展有過影響的政治家,羅素認為在哲學史上也應有其一席之地,比如他認為“很少哲學家對於哲學的影響之大是能比得上亞歷山大大帝、查理曼或拿破崙的”。因此羅素在他的《西方哲學史》中對他們也著墨甚多。這又是羅素與眾不同的一個方面。

伯特蘭·羅素

伯特蘭·羅素在講到哲學家個人時,羅素很注重講述與他們的生平和社會背景有關的東西,有時還將他們的某些無關緊要的細節或一些趣聞逸事也記錄下來。羅素認為,這些細節和逸事往往足以說明一個人或他的時代,因此是值得記錄的。這也是科班出身的哲學家不屑做的。最極端的例子是海德格爾筆下的亞里士多德,這位嚴謹的哲學家僅僅用九個字來概括古希臘最博學多才者的一生:“他出生,他工作,他死亡。”羅素則興致勃勃地記載了亞里士多德的漫遊、婚姻、執教等等生活經歷,甚至還討論了他那位姻親的身份。所以我們在羅素的哲學史中看到的不是一個個嚴肅的思想家,反倒是生動活潑的思考者。

《西方哲學史》雖然不是一本標準的哲學史,但是它是一本極為有特色的哲學史,在著名的哲學史書籍中有其自身的一席之地。儘管長達80萬字,但經由學識淵博的作者娓娓道來,旁徵博引,顯得深入淺出,通俗易懂,文辭優美,生動有趣。是喜愛哲學的一般讀者的最好的讀本。

與通常的隱居書齋脫離世事的純學者不同,羅素是一個具有強烈社會關懷的人道主義者、和平主義者,他一生追求真理,積極參加社會政治活動,為維護世界和平,反對侵略戰爭,多次發表聲明和演講。二戰期間,還因為反戰坐了6個月的牢,但他仍不改初衷。他始終積極投身到政治活動和社會事物中,他的胸懷充滿正義、良知、睿智、溫情,多姿多采,博大精深。作為社會活動家,著述並應付多種挑戰成了他生活中最重要的責任。在人類知識和數理邏輯這兩個領域,他的創穫也是空前的。他撰寫了大量關於政治和社會方向的著作。《西方哲學史》之外,羅素一些輕鬆的隨筆也非常值得一讀。相比較哲學史的敘述,那些論述幸福、人生、閒情的文字更是有滋有味、深入淺出,就好像品茗一杯清茶一樣齒頰留芳。

羅素作為他生活的時代的思想界的泰斗,一直是當時全世界注意與爭論的中心人物。他深厚的功底與敏捷的思維在作品中得到淋漓盡致的表現,羅素一生的追求可說是力圖作為大眾良知最熱烈的發言人,其著作總是能夠出色地把艱深的學術思想深入淺出地普及於大眾,這些著作即使是從純文學的角度看,也是無與倫比的。

世界經典哲學類書籍

| 哲學,是理論化、系統化的世界觀,是自然知識、社會知識、思維知識的概括和總結,是世界觀和方法論的統一。是社會意識的具體存在和表現形式,是以追求世界的本源、本質、共性或絕對、終極的形而上者為形式,以確立哲學世界觀和方法論為內容的社會科學。 |