腰鈴

腰鈴 簡介

腰 鈴

腰 鈴 腰鈴原為薩滿教祭祀儀式中表演的舞具和樂器,後來民間用於祭天祭祖、燒香還願、歡慶豐收、節日娛樂等場合中。表演時,手持薩滿鼓,腰系腰鈴,或身穿綴有銅鏡或腰鈴的服飾,邊擊、邊唱、邊舞。舞蹈時以甩、擺、顫、晃、搖、撞等各種動作,使小鈴互相碰擊發音,音色清脆響亮。鼓點多變,曲調豐富,舞姿優美。較大表演場面還加用哈馬刀、察拉齊、圓鼓、三弦和琵琶等樂器伴奏。今日的薩滿鼓和腰鈴多用於民間歌舞和演唱伴奏,有時薩滿鼓還用於器樂合奏。

背景

腰鈴

腰鈴 早在一千多年前,中國北方民族的先民曾在 貝加爾湖沿岸、 蒙古高原和 大興安嶺等處的岩壁上,刻畫了薩滿巫師手執薩滿鼓舞蹈的形象。到了 元代,薩滿歌舞 藝術得到高度發展,步入巔峰時期。從元代至今,這種使用神鼓表演薩滿歌舞的帶娛樂性質的祭祀活動,一直在上述各民族中盛行。舊時滿族各地優秀薩滿歌舞表演者,每年都有被召進宮為皇帝表演之俗。

薩滿教神話傳說中和動物有關的居多,這和北方天氣寒冷,過去以原始漁獵為主要生活來源有關。如鄂倫春族傳說中熊和人有著血緣關係,他們認為自己是熊的後裔,並稱公熊為“雅亞”(祖父),稱母熊為“太帖”(祖母)獵得熊歸來和吃熊肉時都有一套固定的儀式。因此,薩滿舞中多有熊等動物形象就是很自然的事情了。

組成

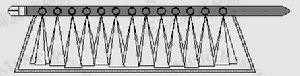

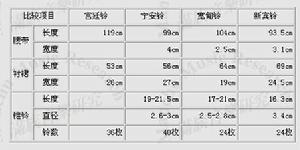

腰鈴,由腰帶、襯裙、錐鈴、系環等部分組成:

1)腰帶和襯裙

腰帶與襯裙連線在一起,為皮製。選料或豬、或牛、或驢皮均可。《重訂滿洲祭神祭天典禮》所載腰鈴,其腰帶長120cm;襯裙長53cm,寬27cm,半圍腰間。腰帶縫製在襯裙上部,起到將襯裙和裙上的錐鈴繫於腰間的作用。其長短視薩滿的腰圍而定,由皮帶扣連線(早期大概是直接系扣)。

2)錐鈴和系環

腰鈴上鈴鐺為錐形、筒狀、鐵或銅製。長約20cm,直徑約3cm少則十幾枚,多則幾十餘枚不等。遼寧寬甸滿族自治縣徐氏腰鈴的錐鈴長17-21cm,直徑2.5-2.8cm,共24枚。黑龍江寧安縣富察氏藏腰鈴的錐鈴長19-21.5cm,直徑為2.6-3cm,共40枚。錐鈴直接用皮繩穿在襯裙上,系環縫製在襯裙上部,一環拴1鈴,或一環拴2-3鈴。環與環的距離講究疏密得當,否則影響腰鈴的演奏和發音。

3)腰鈴樂

腰鈴單獨使用的情況較少,常與神鼓配合演奏。

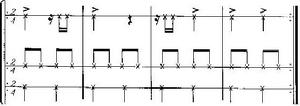

腰鈴譜例

腰鈴譜例

區別

腰鈴

腰鈴 有趣的是,科爾沁草原蒙古人跳神使用的“腰鈴”是銅鏡而不是鈴鐺。他們把大小不等依次疊置的9個銅鏡拴在腰帶上,繫於腰際,擺動時碰撞作響,因而被日本學者的居龍藏稱為“ 腰鏡”。我們之所以仍然把它視為“腰鈴”,主要是因為二者在演奏方式(如擺動腰胯使其碰撞等)、製作方式(如以腰帶串聯等)、使用目的(如驅魔逐妖等)諸方面相同或相近而言;而不是指那些掛在薩滿胸前、胸後的“護心鏡”和薩滿手持的銅鏡這些不發聲響的銅鏡不是樂器。據說, 滿洲人和 鄂倫春的薩滿也有使用腰鏡者,筆者未見史載,又未見實物,故不敢妄談。

演奏

表演祭祀絕技

表演祭祀絕技 在滿、蒙古、達斡爾等 少數民族地區,腰鈴多用於祭祀和驅邪等活動中。有時它還與薩滿鼓( 手鼓)配合使用。薩滿,這在世界人類文化史上頗享盛譽而又令人敬畏、崇仰的神秘稱呼,作為族群首領兼 聖者,其力量就在於粗獷的 歌舞,這舞姿靈奇而有些詭秘。循著這或蒼涼或溫柔或低徊或激昂的樂聲遺韻,跨越數千年時光的原始文化和靈秀,經由眼前的薩滿神祭歌舞中流淌而出,蘊含著力量、自信、虔誠和生命的激情。

作用

薩滿文化是遠古北方氏族的精神核心。它所弘揚和體現的團隊精神精神、故土觀念,生生不息的頑強生存意識,崇尚勇武的英雄主義及以集體的力量抗衡大自然的精神實質,對於北方民族精神、心理素質、個性品格以及由此決定的民族性的陶冶與鑄造具有重要的作用。

薩滿舞俗稱“跳神”,是巫師在祭祀、請神、治病等活動中的一種祭祀性的舞蹈,作為祛病禳災、祈神護佑的一種巫術活動,由男女巫師共同主持。目的無外乎治病,慶豐收,占卜,屬於圖騰崇拜、萬物有靈的宗教觀念的原始舞蹈。至今,在蒙古以及東北三省的民間仍有遺存,據說靈驗無比,幾千年來成為一種東北特有的神秘文化形式。

20世紀50年代初,遼寧編創的滿族腰鈴舞,曾在世界青年聯歡節上獲得金獎。近年來,腰鈴已廣泛用於歌舞表演中,多為自擊自舞。在《腰鈴舞》中,它既是舞蹈的伴奏樂器,又是舞蹈的道具。

意義

神鼓和腰鈴

神鼓和腰鈴 很多現代舞蹈也借鑑了腰鈴舞蹈的形式和韻律,特別是薩滿舞蹈中獨有的腕部、肩部、腰部的動作成為現代舞蹈中的重要組成部分。在東北土生土長的 二人轉(兩個人表演、有歌有舞)這種藝術形式也延承了薩滿遺韻。國內外學術界一直把薩滿教研究作為探索人類歷史文化之謎的重要途徑和 寶藏,以致薩滿教研究成為 世界文化人類學中頗受青睞的一門科學,至今方興未艾。一些樂此不疲的學者,對仍活動於身邊周圍的薩滿教形態,不遺餘力地捕捉、採錄,從事微觀普查和研究。

特別是通過多方 渠道與角度,追尋、積累、採擷薩滿教文化殘花散蕊,眾多被貶斥或失散的殘器陳物拾得後整修復新,都使瀕於衰落的原始薩滿教北方文化遺存出現復甦。中國近些年亦將薩滿教學作為民族學重要組成部分予以足夠重視和實施積極搶救措施,從各自所處地域環境與條件,探索人類所共同經歷過的 原始觀念崇拜方式及其在人類 文化學中的地位與影響,巨觀與微觀殊途同歸,使薩滿教學成為近世最為活躍的熱點 學科之一。

相關詞條

參考資料

1.東北少數民族傳統樂器

2.腰鈴舞

3.薩滿樂器

盤點少數民族樂器

| 我國的民族樂器按照其性能的不同,可分為吹、拉、彈、打四類,本任務是盤點少數民族樂器,歡迎大家一起協作,有些詞條分值高的但是質量不高,不要錯過喔~ |

中國民族樂器

| 樂器類別 | 樂器名稱 |

| 吹奏樂器 | 木葉| 紙片| 竹膜管(侗族) | 田螺笛(壯族) | 招軍(漢族) | 吐良(景頗族) | 斯布斯額(哈薩克族) | 口笛(漢族) | 樹皮拉管(苗族) | 竹號(怒族) | 簫(漢族) | 尺八 | 鼻簫(高山族) | 笛(漢族) | 排笛(漢族) | 侗笛(侗族) | 竹筒哨(漢族) | 排簫(漢族) | 多(克木人) | 篪(漢族) | 塤(漢族) | 貝(藏族) | 展尖(苗族) | 姊妹簫(苗族) | 冬冬奎(土家族) | 蓽達(黎族) | 口利咧(黎族) | 嗩吶(漢族) | 管(漢族) | 雙管(漢族) | 喉管(漢族) | 芒筒(苗族) | 笙(漢族) | 蘆笙(苗| 瑤| 侗族) | 確索(哈尼族) | 巴烏(哈尼族) | 口哨(鄂倫春族) |

| 彈撥樂器 | 金屬口弦(苗族、柯爾克孜族) | 竹製口弦(彝族) | 樂弓(高山族) | 琵琶(漢族) | 阮(漢族) | 月琴(漢族) | 秦琴(漢族) | 柳琴(漢族) | 三弦(漢族) | 熱瓦甫(維吾爾族) | 冬不拉(哈薩克族) | 扎木聶(藏族) | 箏(漢族) | 古琴(漢族) | 伽耶琴(朝鮮族) | 豎箜篌| 雁柱箜篌 |

| 拉奏樂器 | 梆子(漢族) | 杵(高山族) | 叮咚(黎族) | 梨花片(漢族) | 臘敢(傣族) | 編磬(漢族) | 木鼓(佤族) | 切克(基諾族) | 鈸(漢族) | 鑼(漢族) | 雲鑼(漢族) | 十面鑼(漢族) |星(漢族) | 碰鐘 | 鍾(漢族) | 編鐘(漢族) | 連廂棍(漢族) | 喚頭(漢族) | 驚閨(漢族) | 板(漢族) | 木魚(漢族) | 吾攵(漢族) | 法鈴(藏族) | 腰鈴(滿族) | 花盆鼓(漢族) | 銅鼓(壯| 仡佬| 布依| 侗| 水| 苗| 瑤族) | 象腳鼓(傣族) | 納格拉鼓(維吾爾族) | 漁鼓(漢族) | 塞吐(基諾族) | 京堂鼓(漢族) | 腰鼓(漢族) | 長鼓(朝鮮族) |達卜(維吾爾族) | 太平鼓(滿族) | 額(藏族) | 撥浪鼓(漢族) | 揚琴(漢族) | 竹筒琴(瑤族) | 蹈到(克木人) | 薩巴依(維吾爾族) |

| 打擊樂器 | 樂鋸(俄羅斯族) | 拉線口弦(藏族) | 二胡(漢族) | 高胡(漢族) |京胡(漢族) | 三胡(漢族) | 四胡(漢族) | 板胡(漢族) | 墜琴(漢族) | 墜胡(漢族) | 奚琴(漢族) |椰胡(漢族) | 擂琴(漢族) | 二弦(漢族) | 大筒(漢族) | 馬頭琴(蒙古族) | 馬骨胡(壯族) | 艾捷克(維吾爾族) | 薩它爾(維吾爾族) | 牛腿琴(侗族) | 獨弦琴(佤族) | 雅箏(朝鮮族) | 軋箏(漢族) |