作品簡介

《溪山清遠圖》是夏圭的傳世佳作,紙本長卷,墨色,縱46.5厘米,橫889.1厘米。

《溪山清遠圖》

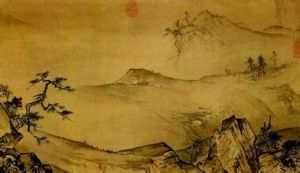

《溪山清遠圖》圖繪晴日江南江湖兩岸的景色

群峰、山岩、茂林、樓閣、長橋、村舍、茅亭、漁舟、遠帆,勾筆雖簡,但形象真實。山石用禿筆中鋒勾廓,凝重而爽利,順勢以側鋒皴以大、小斧劈皴,間以刮鐵皴、釘頭鼠尾皴等,再加點,筆雖簡而變化多端。夏圭非常擅長運用墨色的變化,在慣用的層層加皴、加染的“積墨法”外,往往加用“蘸墨法”,也就是先蘸淡墨,後在筆尖蘸濃墨,依次畫去,墨色由濃漸淡,由濕漸枯,變化無常。再加上“破墨法”,以墨破水,以水破墨,以濃破淡,以淡破濃,使墨色蒼潤,靈動而鮮活。空曠的構圖,簡括的用筆,淡雅的墨色,極其優美地營造了一幅清淨曠遠的湖光山色。

作品賞析

《溪山清遠圖》局部

《溪山清遠圖》局部《溪山清遠圖》描繪的是山色空濛、水光瀲灩的清遠秀麗的景色。畫面從霧景開始,近處的巨崖大石清晰可見。一片茂盛的松林在陽光之下茁壯成長,密林深處的樓閣院落若隱若現,院前有小橋流水和往來行人。

松林過後是一片浩蕩的江水,江岸有幾艘泊停的漁舟,遠處山色迷濛,依稀可見江對岸的綠樹村舍。一座巨大的山的一角有綠竹、草亭,幾個文人在其間悠閒漫步,茫茫江水中帆影浮動。一段山坡過後,江天一色,顯得幽遠清曠,一座亭台式的竹橋,通向水邊的農家茅舍。河邊漁人撐渡,深山集市隱現。全卷最後一段以茂林村舍之景結束。綜觀全卷,可見作者布置景物是經過周密思考的。高遠與平遠、深山與闊水緊密相接,氣脈通連。3丈長卷,並無堆砌拼湊之感,反而使人覺得空靈疏秀。

作者以其熟悉的上虛下實的構圖形式來布置景物,所描繪的山坡、巨石、江岸、樹木、橋樑等都集中在畫面下部,畫面景界顯得開闊,給人一種登高俯視的感覺。畫面上半部,或以清淡的筆墨表現遠山,或留出大片空白表示江水、煙雲。全圖疏密關係的處理,真正達到所謂“疏可馳馬,密不通風”的境地,使畫面產生一種輕鬆而強烈的節奏感。崖直插江邊,起伏險峻的連山,顯得非常深邃雄偉。江邊全卷用筆剛勁,沉穩,如山坡用一筆長線畫過,線條簡潔、疏鬆,但由於線條中作者加入了充沛的力感,所以畫中並無輕薄之感。巨石山崖,作者運用了斧劈皴,筆法沉著、純熟,如匠人砍木一般,留下了一片片斧鑿的痕跡,山岩堅硬凝重的質感頓時顯露出來。

作者在這幅長卷中非常重視墨色的濃淡對比,近景用墨較濃重,遠景墨色清淡。從局部看,畫樹點葉用墨較濃,而山石用墨相對較淡較乾,石上苔點用墨較重,這樣在黑白對比中,顯示出山石的明潔、清潤。

後人稱夏圭為“夏半邊”,而《溪山清遠圖》顯然是全景,原圖無款印,也許受了“半邊”概念的制約,如此浩渺的江湖山色,竟被後人題稱“溪山”.。

作者簡介

夏圭,南宋畫家。字禹玉,錢塘(今浙江杭州)人。宋寧宗(1195-1224)時為畫院待詔,與馬遠同時代,都師承李唐,風格相近:構圖簡括深遠,筆墨峻峭爽利,擅用“斧劈皴”,後人並稱“馬夏”。但如細察,兩者還是有明顯的區別:相對而言,馬遠重筆,轉折頓挫,凝重峻利,而夏圭善墨,善用禿筆帶水作大斧劈皴,人稱“拖泥帶水皴”,“淋漓蒼勁,墨氣襲人”;構圖上,馬遠刻意將近景置觀者目前,所畫人物五官清晰,姿態生動,樓閣則以“界畫”法刻畫精細,而夏圭則將景物遠置觀者身外,畫人物僅圈臉勾衣、點簇而成,樓閣隨手勾畫,筆簡而形具。這影響延及元代:王蒙畫中近景人物其衣冠、五官、舉止皆精細生動;倪瓚畫中幾乎無人,而黃公望與吳鎮畫中人物的簡筆則顯然取法夏圭,畫面之空寂,也分明承襲李唐以至馬遠、夏圭的簡略遺風。

夏圭的筆簡意遠,遺貌取神,應該很合乎文人畫對“平淡天真”的追求。我一直難以理解明代董其昌何以對南宋畫派如此鄙視。董其昌創為“南北宗”畫論,簡單地講,就是提倡“文人畫”,鄙視“畫工畫”;崇尚率真,反對寫實;注重筆墨情趣,輕視繪畫技能。這其實是由不同的繪畫觀念形成的兩大流派,而被董其昌冠以地域傾向的“南宗”、“北宗”之名,就難免使人迷惑了。不能因為“馬夏”出自畫院,就貶為“畫工”,不屑一顧。歷史上“畫工畫”與“文人畫”雖有爭議,但一直互相影響,取長補短。被標為文人畫典範的元四家,就明顯地承繼了南宋畫派崇簡的畫風。如果說馬遠的刻畫精細的人物、樓閣尚有過於雕飾之嫌,那么夏圭的極其簡括的勾、皴,應該無悖於董其昌畫論的核心——禪宗關於“脫落實相,參悟自然”的理念。

作者畫風

夏圭的筆法雖然師從李唐,但他的作品也有自己的個性。夏圭創造了著名的“拖泥帶水皴”(或稱“帶水斧劈皴”),將水墨技法提高到“醞釀墨色,麗如傅染”、“淋漓蒼勁,墨氣襲人”的效果,筆法簡勁蒼老,而墨色明潤。另一種畫法,幾乎不用明顯的斧劈皴,完全是信筆揮毫,水墨渾融,蒼茫淋漓,後者可能是受了米友仁畫風的影響。

另外,他畫點景人物,多是點簇而成,畫樓閣不用界尺,信手繪成。夏圭的畫法多少受到佛教禪宗的影響,主張“脫落實相,參悟自然”,趨向筆簡意遠,遺貌取神。從他的作品《溪山清遠圖》、《西湖柳艇圖》等畫上看,江南山靈湖秀之景象被展現得淋漓酣暢。夏圭與馬遠的畫風極大地影響著明代山水畫,也對日本的“狩野派”繪畫產生過深遠影響。明代王履曾有詩讚夏圭曰:“粗而不流於俗,細而不流於媚;有清曠超凡之遠韻,無猥暗蒙塵之鄙格。”董其昌也曾對夏圭贊曰:“夏圭師李唐而更加簡率,如塑工之所謂減塑者。”

百幅中國名畫

| 中國畫歷史悠久,源遠流長。在數千年的發展過程中,許多偉大的畫家創造了不勝枚舉的傳世名畫。這些名畫極大地豐富了祖國的藝術寶庫,也是留給世界人民的寶貴遺產。一個人在其一生中,應該欣賞、了解一些中國名畫,這不僅是弘揚傳統文化的需要。 |