簡介

《踏歌圖》

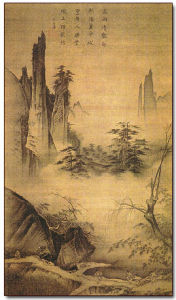

《踏歌圖》《踏歌圖》是南宋畫家馬遠的代表作,此畫絹本立軸,縱192.5厘米,橫111厘米,現藏於故宮博物院。

《踏歌圖》表現了勞動的場面。此畫主體內容是田埂上一群老少農民作歡笑踏歌狀,用筆自然舒展,與畫面氣氛搭配一致。遠處,高峰對立,宮殿隱現。從對自然物的處理方法看,是典型的馬派“一角山”的特點。

作品特色

《踏歌圖》中的孩童

《踏歌圖》中的孩童這幅以南方風俗為題材的作品,描寫的是陽春時節的一個歡樂的場面。作品構圖很有特色,它被作者有意識地分為了上下兩個部分,中間以雲氣相隔,虛實相映,頗具匠心。

嶙峋的山峰拔地而起,突兀聳立直指蒼穹,線條既瀟灑又果斷,筆鋒強勁有力。岩石表層用斧劈皴層層皴染,墨色凝重明快。霧靄中樹影婆娑,掩映著幾處亭台樓閣。

上半段在構圖上多採用縱向,仿佛是要與天壤相接,大有天上人間之感。這種高高在上的氣勢和豪華的宮院以及略帶“仙氣”的氛圍,給人非尋常百姓居所的感覺。

作品的下半段採用的構圖方式以橫向為主,與上半段有明顯差別,畫面也缺少了上面的那種“仙氣”,取而代之的是一幅既普普通通而又實實在在的生活場景。

作品解析

所謂“踏歌”是中國古代的一種歌詠娛樂形式,就是一邊歌唱,一邊用腳踏地打拍子。此作右下邊的山路間有六個人物,中間一位老者,左手抬起,右手拄杖,上身搖擺著做歌舞狀,雙腳打著節拍,朦朧的醉意間又有幾分喜悅和興奮,細心觀看不難發現他褲子上綴著的補丁,可見這是一個生活艱辛的普通農人。不禁讓人聯想,像這樣日出而作、日落而息的普通百姓,一年當中能有多少這樣的歡樂。

老者身後的石板橋上,一個中年漢子正咧著大嘴,拍這巴掌,步履踉蹌地邊走邊唱,在他身後,另一醉漢似乎已經是舉步維艱了,他緊拉著前面那個漢子的腰帶踉踉蹌蹌地跟著走,即使是這樣,他的雙腳似乎還在跟著歌的節拍在竭力跳動。

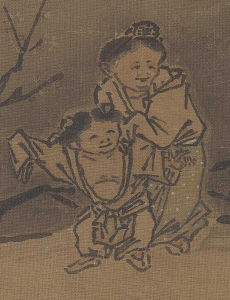

末後的一位像是已經進入了半睡眠的狀態,他肩上扛著一根竹棍,上面繫著一個酒葫蘆,就是這個不起眼的酒葫蘆把鄉民的酒醉暗示出來了,體現出作者善於把握和刻畫細節的能力,這是馬遠繪畫的鮮明特色。畫中左角遠遠站著一個孩子和一個村婦,孩子看著這些平日裡辛苦操勞的長輩們的的滑稽模樣,感到有些不可思議。

所有人物的衣紋都用釘頭鼠尾描勾勒,簡潔乾淨,準確有力,五官等細節部位點戳完成,神采生動,絲毫沒有造作之嫌,在宋代人物畫中,這幅《踏歌圖》也堪稱是翹楚之作。

作者簡介

馬遠,字遙父,號欽山。河中人(今山西永濟縣境)。宋室南渡後,馬遠僑居杭州,故此陳善在所撰的《杭州府志》中又稱其為錢塘人。關於馬遠的史料不多,具體的生卒年月也難以考證。但是馬氏家族可以說是名副其實的藝術世家,畫史中曾有“一門五代皆畫手”的稱譽。由於家學淵源以及畫院諸位前輩的影響和指教,馬遠在青年時期就已經顯露出出眾的藝術才華,他在二十多歲時繪製的人物畫就得到過宋高宗的御題,可見他在繪畫上的成熟時期是比較早的。

馬遠的構圖一直是被後世所稱道的,他善於通過對局部一邊一角的巧妙刻畫來表現出以小見大,以偏概全的藝術效果,所以後人又稱他為“馬一角”。他的這種構圖方式完全是從藝術角度出發,有人認為這是在描繪“殘山剩水,”是“宋偏安之物也”,未免不符合實際。

鑑定

真跡

20世紀80年代,以謝稚柳、啟功等老先生組成的鑑定小組,到全國各地博物館、藝術館看古畫,記錄大陸各大收藏機構館藏馬遠作品有16幅,其中13幅被鑑定為“真跡,精”,包括故宮博物院藏馬遠《踏歌圖》(絹本、設色、立軸、192.5×111厘米)。

非真跡

2012年12月10日,當代書畫大家及鑑定家陳佩秋做客“上圖講座”,剖析了馬遠的《踏歌圖》,指出它不可能是真跡。這也是陳佩秋首次在公開演講時否定《踏歌圖》為馬遠傳世作品。

百幅中國名畫

| 中國畫歷史悠久,源遠流長。在數千年的發展過程中,許多偉大的畫家創造了不勝枚舉的傳世名畫。這些名畫極大地豐富了祖國的藝術寶庫,也是留給世界人民的寶貴遺產。一個人在其一生中,應該欣賞、了解一些中國名畫,這不僅是弘揚傳統文化的需要。 |