範圍

根據我國現行財政管理體制和有關法律法規的規定,財政監督範圍包括預算執行、稅收征管與解繳、財務會計、國有資本金基礎管理等方面,具體表現是:

財政監督

財政監督(二)對本級各部門及其所屬各單位的預算執行情況及預算外資金收取、管理和使用情況進行監督。

(三)對本級預算收入徵收部門徵收、退付預算收入情況,本級國庫辦理預算收入的收納、劃分、留解、退付和預算支出的撥付情況進行監督。

(四)對本級財政資金的使用效益情況進行監督。

(五)對國有資本金基礎管理及國家基本建設項目預算執行情況進行監督。

(六)對會計信息質量和社會審計機構貫徹執行財稅政策、法律法規情況及其在執業活動中的公正性、合法性進行監督。

性質

1、財政監督是一種憑藉國家政治權利的監督

財政監督

財政監督2、財政監督是一種寓於財政分配之中的監督

財政是國家為實現其職能,並以其為主體而對社會產品或國民收入(或GDP)的一種分配。所以,分配是財政的基本職能。財政監督是從財政分配中派生出來的。沒有財政分配,財政監督就無法進行和表現。在實際工作中;國家把對籌集、供應和使用資金實行監督的職責賦予財政部門,因此,財政監督不同於其他形式的監督的重要特點,在於是組織社會產品或國民收入(或GDP)分配過程中的監督,是財政業務活動中的監督,進而對國民經濟實行全面監督。

3、財政監督是一種貨幣監督

在社會主義還存在著商品貨幣經濟的條件下,財政必須藉助貨幣價值形式實現它的分配活動、同時,由於相同的原因,國民經濟各部門:各企業、備單位的經濟活動必然伴隨著資金運動。國家根據有關部門、企業和單位對資金的依存關係,通過財政收支、財務收支活動,對有關方面實行貨幣監督。

內容

1、對財政收支活動的監督

(1)監督預算、計畫的編制及執行

指監督、檢查各級總預算與單位預算的編制和執行情況,以及經濟建設事業完成的進度和效果。對預算和計畫的編制、執行和決算,包括效果等方面的監督,是財政監督的核心和主體。監督的目的是保證不打赤字預算,增收節支,並依照量入為出、盡力而為、堅持收支平衡的原則,按預算法制以及會計、金庫制度辦事。

(2)監督財政收入正確、及時、定額上繳

財政監督

財政監督(3)監督財政投資資金的分配、使用和管理

財政投資資金的分配、使用和管理的好壞,會直接或間接地對國民經濟產生影響,因此,對其進行監督,以使之向有利於國民經濟良性循環的方向發展。

(4)監督行政事業經費的使用和管理

對行政事業經費的監督、主要是通過單位預算的編報、執行、報賬和財政部門的審批、撥款、檢查、審核等工作,監督各行政、事業單位貫徹執行勤儉辦一切事業的方針,精打細算,少花錢、多辦事、辦好事;同貪污。盜竊、鋪張浪費和一切違反財經紀律的行為作鬥爭。

(5)監督國有企業財務收支活動

這主要是指監督企業資本金管理、成本管理和利潤分配活動。通過財政監督,促使國有企業按照財經紀律制度辦事,厲行節約,加強核算,降低成本,挖掘潛力,增收節支,提高經濟效益;兼顧國家、企業、職工三者的經濟利益關係,正確分配企業的純收入。

2、對國民經濟的監督

(1)監督國民經濟計畫遵循客觀規律要求

監督國民經濟計畫遵循客觀規律的要求、合理安排各種比例關係。監督國民經濟各部門、各企業、各單位執行國民經濟計畫,努力實現國家規定的各項經濟指標,既完成上繳財政收入的任務,又完成生產和建設計畫。

(2)監督全局性、戰略性的巨觀決策及其貫徹情況

對關係國民經濟全局的、戰略性的巨觀決策及其貫徹情況進行監督,促使社會總供給和總需求的平衡,提高巨觀經濟效益。

(3)監督社會產品或國民收入的生產、分配和使用

對社會產品或國民收入(或GDP)的生產、分配和使用進行監督,包括監督產品生產中的耗費,促使生產和節約並重;監督合理分配社會產品或國民收入(或GDP),正確處理各方面的分配關係;監督講究使用效果,不斷提高經濟效益和社會效益。

(4)監督儲蓄、投資於消費的規模及最最佳化比例關係

監督國民經濟儲蓄(投資)與消費的規模及其內部最優的比例關係,防止投資和消費的膨脹,實現社會總供需的平衡。

(5)監督國民經濟各部門對財政經濟制度的執行情況

監督國民經濟各部門、各企、各單位嚴格執行貫徹財政方針政策、財政計畫和財政制度、如預決算制度、稅收法令、國有企業成本開支範圍和財務會計制度。

類型

財政監督的類型財政監督可分為狹義的財政監督和廣義的財政監督、外部監督和內部監督。這些類型還可以作進一步的分類。

(1)狹義的財政監督和廣義的財政監督。狹義的財政監督,是指政府財政部門依法對財政管理相對人的財政收支及有關事項進行的稽核和檢查。廣義的財政監督,是包括權力機關、行政機關、司法機關和其他有關組織對財政收支和其他有關事項進行的監督,其監督主體非常廣泛。運行中的廣義的財政監督,主要有三個方面:狹義的財政監督、審計監督和社會監督。

(2)外部監督和內部監督。外部監督是指由財政等部門對財政相對人的財務收支情況進行的監督,包括主管部門,財政、財務、審計等部門,有關社會中介組織對財政相對人的財務收支進行的監督。內部監督是指使用財政資金的單位自行組織的、由內部機構或人員對本單位的財務收支進行檢查、監督。

必然性

(一)建立和發展社會主義市場經濟,需要強有力的財政監督。

(二)健全財政職能,加強財政管理,需要加強財政監督。

(三)嚴肅財經法紀,整頓財稅秩序,需要加強財政監督。

(四)強化財稅幹部隊伍建設,需要加強財政監督。

工作規則

財政機關及其工作人員實施財政檢查,應遵守以下步驟:

(1)實施財政檢查時,一般應於財政檢查的3日前向被檢查單位送達財政檢查通知書。通知書的內容包括:被檢查單位的名稱、檢查的依據、範圍、內容、方式和時間,對被檢查單位配合檢查工作的具體要求,檢查組長及成員名單以及財政機關公章和簽發日期等。

財政監督馬前卒

財政監督馬前卒(3)檢查結束後10日內,檢查組應提交書面檢查報告,特殊情況下,經批准提交財政檢查報告的時間可以延長至30日。財政檢查報告主要內容包括檢查的範圍、內容、方式和時間;被檢查單位預算或財務收支執行情況以及輿論基礎工作情況;認定被檢查單位違反國家財政法規行為的基本事實和依據、證據並提出處理、處罰建議;被檢查單位的意見或說明等。

財政機關有關內設機構或者專門審理人員在行使審理職能時,要對財政檢查報告以下事項進行審核:檢查事項的有關事實是否清楚;查證收集的證明材料是否客觀、充分、合法;認定依據和處理、處罰建議是否適當;檢查程式是否符合規定等。財政檢查報告審核後財政機關下達財政檢查決定書。決定書的內容主要包括:主送單位及抄送單位;檢查的範圍、內容、方式和時間;被檢查單位違反國家財政法規的事實;定性、處理、處罰決定及其依據;處理、處罰決定執行的期限和要求;被檢查單位依法享有的權利;依法申請行政複議的期限和複議機關;做出財政檢查決定的財政機關名稱和做出決定的日期。

財政機關在財政檢查中,認為應該依法追究負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員黨紀、政紀責任或刑事責任,吊銷會計人員會計證、取消會計技術職務資格或解聘會計職務的,要製作財政檢查建議書,列明當事人的違紀事實、證據處理處罰依據、處罰建議等,移送有關主管機關處理。

財政機關在做出對檢查單位處以一定數額的罰款(財政部規定5萬元以上),以及吊銷會計人員會計證、取消會計技術職稱資格或解聘會計職務等決定之前,必須依據《行政處罰法》的規定,告知被處罰人有要求聽證的權利;如果被處罰人要求聽證的,必須依法舉行聽證。財政機關在做出上述處罰決定前未履行聽證告知程式或被處罰人要求舉行聽證但尚未舉行的,所作處罰決定無效。

工作方式

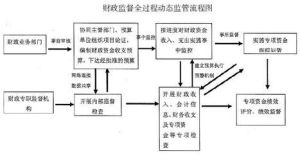

財政監督檢查以確保預算任務完成為中心,以促進財政管理為重點,一般以監督檢查與規範財政管理相結合的形式實施。實施方式分為日常監督檢查、專項監督檢查。

日常監督檢查

日常監督檢查日常監督檢查主要是對預算執行和財政管理中的某些重要事項進行日常監控。財政機關業務機構的日常監督檢查是結合預算編制,對財政資金分配進行事前的審查、稽核,對資金撥付、使用進行事中的審核、控制,以及對財政資金運行和預算執行中重要環節進行必要的延伸檢查核證,及時進行重點監控和實地檢查。

(二)專項監督檢查

專項監督檢查是深化管理、制定政策、加強法治的重要手段,是日常監督的必要補充。從現實情況看,經濟轉軌時期各種經濟關係、經濟利益重新調整、組合、變化,但相應的法規制度和約束機制還沒有及時建立或不盡完善,為此,財政機關根據財政管理和監督檢查工作中暴露的難點、熱點和重大問題,堅持指令性計畫和指導性計畫相結合,有針對性地開展了一些專項監督檢查。

財務管理術語

| 財務管理是在一定的整體目標下,關於資產的投資,資本的籌資和經營中現金流量,以及利潤分配的管理。 |