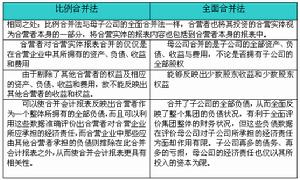

比例合併

比例合併程式

收入和費用按權益投資的比例併入投資企業的利潤表,投資收益則相應被併入的收入與費用抵消;資產和負債也按權益投資的比例併入投資企業的資產負債表,長期股權投資則相應地被併入的資產和負債所抵消。

分析

合併報表中既沒有少數股東損益項目,也沒有少數股東權益項目。對不受聯合控制的合營企業,由於其負債是可以分割的,而不是聯合的,應當採用比例合併法。不受聯合控制的合營企業,主要指採用比例合併法。不受聯合控制的合營企業,主要指採用合夥形式和未分派權益的非公司化合營企業。

性質

合併理論主要有母公司理論、實體理論和所有權理論三種。不同的合併理論反映了人們對合併報表應提供什麼樣的信息、為準提供信息等一系列問題的不同立場和觀點,在實務中進而體現為對合併範圍的確定、具體合併方法的選擇也不相同。母公司理論強調企業集團中存在的法定控股關係,實體理論強調企業集團的各成員企業所構成的經濟實體,而所有權理論強調編制合併報表的企業對另一企業的經濟活動和財務決策具有重大影響的所有權。一般認為,完全合併法源於母公司理論或實體理論,而比例合併法源於所有權理論。這說明了比例合併法與完全合併法在理論上的地位是一致的,均可單獨作為報表合併的方法。之所以強調這一點,是因為由於受現行會計影響,人們容易產生比例合併法只是適用於對共同控制實體的報表合併的狹隘認識,這極不利於充分認識和積極套用比例合併法的獨特優勢。

意義

比例合併法與全面合併法

比例合併法與全面合併法在合營權益財務報告中的意義

第一,合營企業的流行,使比例合併法不再是一種可有可無的方法。現代企業為分散投資風險、開展新業務、獲得新技術、進入新市場等原因與別的企業(尤其是國外企業)成立合營公司已成為非常流行的做法。這也為比例合併法的運用提供了客觀外部環境。

第二,對合營權益的財務報告採用比例合併法,能更好地反映合營者在合營企業中權益的實質和經濟現實。合營者通過契約的規定來確定對合營實體經濟活動的共同控制,通過其占合營資產和負債的比例來控制其未來經濟利益的份額。採用比例合併法,可以在合併資產負債表中反映出合營者共同控制資產的份額和共同負擔的負債的份額,可以在合併損益表中反映合營者在合營實體的收益和費用的份額,從而為相關的決策者提供更有用的信息。如果對合營權益僅採用權益法核算,固然減少了提供信息的成本,但也忽略了“共同控制”與“重大影響”兩種權益投資的本質區別,更主要的是限制了財務報告的有用性。

在重要的股權投資中的意義

在重要的股權投資中,套用比例合併法可以改變現行完全合併法實務中存在的缺陷:

第一、完全合併法以擁有多數股權或取得控制權為合併前提,這就帶來了兩個問題:①合併範圍的實務界定主觀性大;②有限合併,其結果是認為符合合併條件的合併財務報表比單純的母公司報表要有用的多,而事實上,不符合現行合併條件的公司,如果進行合併,合併後的信息也是很有用的,但現行完全合併法卻將它拋在一邊。

第二、當所有權比例不到100%時,茬合併時,完全合併法誇大了投資企業的資產和負債;不合併時(不符合合併條件時),又掩蓋了投資企業的資產和負債。

第三、不利於股東的投資決策分析。完全合併法在符合合併條件時誇大負債,而在不符合合併條件時,又掩蓋了負債,其財務信息存在嚴重不足。因為現代投資理論表明,公司負債的數額同時影響著公司的每股收益和淨資產收益率,債權對股權的替代提高了公司的貝他係數。

服務於股東的投資決策是編制合併報表的主要動機之一。從這一點看,比例合併法應該套用於所有重要的股權投資報告,且較完全合併法具有明顯優勢。

比例合併法套用於“取得控制權”的股權投資時,合併報表將低報投資企業所控制的資產和所負的債務,這對於評價管理層的業績是存在信息缺陷的。另外,股東在投資決策分析中,要求報表的資產金額儘可能等於公允價或現值,而以歷史成本模式為主導的現行實務存在不足,這將影響比例合併法在股東投資決策中優勢的體現,進而不利於其在其他股權投資(控制和重大影響)中的套用。但這並不是否定比例合併法的內在優勢和未來價值。

會計報表的五大陷阱

會計報表

會計報表根據財政部1998年印發的《股份有限公司會計制度――會計科目和會計報表》總則第五條第十款的規定:公司在編制合併會計報表時,應該將合營企業合併在內,並按照比例合併方法對合營企業的資產、負債、收入、費用、利潤等予以合併。由於財政部1995年發布的《合併會計報表暫行規定》並未將合營企業納入合併會計報表的合併範圍,同時《股份有限公司會計制度――會計科目和會計報表》又沒有對比例合併會計報表作出詳細的解釋和規定,那么企業在進行比例合併會計報表時究竟是按照什麼規則操作的呢?如果企業不在會計報表附註中進行詳細披露,報表使用者是無法得知的。

一、陷阱之一――合併與否

在具體會計準則《關聯方關係及其交易的披露》中,對於合營企業有明確的規定:“合營企業,指契約規定經營活動由投資雙方或若干方共同控制的企業。”在這裡,投資雙方或投資各方的出資比例可能相同,也可能不相同。即使出資比例不相同,但只要按照契約規定,那么,被投資企業所有重大的財務和經營決策就必須取得投資各方的一致意見,任何一方不能單方面作出決定。由此可以看出,合營企業的基礎是共同控制,而共同控制是由契約規定的,但契約規定在會計報表中是無法得到反映的。因此,一個企業是否擁有合營企業,是否已將其納入合產會計報表的合併範圍,決定這些問題的相關契約必須在會計報表附註中加以詳細披露,才能給投資者一個明確的答覆。當合營企業財務狀況和經營成果不佳時,為避免將其納入合併範圍而對合併會計報表造成不良影響,假裝不知關於比例合併的有關規定而不進行比例合併,或不將有關契約的規定在會計報表附註中加以詳細披露,使得投資者不能掌握應納入比例合併的範圍,這是投資者閱讀比例合併會計報表時需防止掉入的第一個陷阱。

二、陷阱之二――合併比例

比例合併會計報表的關鍵是按照投資比例對合營企業的生產、負債、收入、費用、利潤等予以合併,並按照投資比例抵銷內部交易。所以,企業必須在會計報表附註中將對合營企業的投資比例、合併會計報表所使用的合併比例加以披露,投資者方可能了解合併會計報表中所包含的合營企業的有關信息及其合併比例是否與投資比例相一致。防止在合營企業財務狀況和經營成果俱佳時,以超過投資比例的比例進行合併,防止在合營企業財務狀況和經營成果不佳時,以低於投資比例的比例進行合併。這是投資者閱讀比例合併會計報表時需防止掉入的第二個陷阱。

三、陷阱之三――合併時間

如同企業併購一樣,在組建合營企業的過程中,可能存在若干對合營企業產生重大影響的日期,例如,合營協定簽訂日、董事會批准日、股東大會批准日、合營公告日、營業執照辦理日、產權交割日、資產評估基準日等,這些日期間的差異可在數日或數月以上。窨選擇哪一天作為企業的合營日,可能會對合營企業當年的損益產生舉足輕重的影響。由於現在對這一問題尚無明確規定,所以建議應參照財政部在1999年1月中旬發布的《關於執行具體會計準則和(股份有限公司會計制度)有關會計問題解答》(以下均稱簡《問題解答》)中,對併購企業的併購日所作的規定進行處理,即合營企業以實際上其淨資產和經營的控制權上的主要風險和報酬已經轉入、並且相關的經濟利益能夠流入合營企業為標誌,作為企業的合營日。合營日明確之後,方可知道應將合營企業哪段時期的收入、費用和利潤等按照投資比例進行合併,防止在合營企業財務狀況和經營成果最佳或最差時,藉助提前或推遲合營日的做法來組裝業績、調節利潤。這是投資閱讀比例合併會計報表時應該防止掉入的第三個陷阱。

財務報告

財務報告四、陷阱之四――合併變更

綜合財務下部分別發布的《股份有限公司會計制度――會計科目和會計報表》、《合併會計報表暫行規定》和具體會計準則《關聯方關係及其交易的披露》這三個檔案中有關合併會計報表的規定可知,當投資企業對被投資企業進行權益性資本投資並與其他投資企業共同對被投資企業進行控制時,投資企業應當採用比例合併會計報表的方法編制合併會計報表,當投資企業對被投資企業的權益性資本投資超過50%(即投資企業控制被投資企業)時,投資企業應當採用以母公司理論為主的方法(即把被投資企業全部資產、負債、收入、費用、利潤等進行合併)編制合併會計報表。在這裡,對合併會計報表的間範圍作出了明確規定。但是,在這三個檔案中均未對編制合併會計報表的時間範圍加以明確規定。在現實經濟生活中,投資企業對被投資企業權益性資本投資的比例在一個會計期間內是可能發生變化的:其相互間的關係可能從控制變化為共同控制;可能從共同控制變化為無控制、無共同控制;可能從控制變化為無控制、無共同控制;可能從無控制、無共同控制變化為控制或共同控制;也可能從共同控制變化為控制。當發生這些變化時,合併會計報表的編制就會相應發生變化:從採用以母公司理論為主的編制方法變化為採用比例合併會計報表方法;從採用比例合併會計報表的方法變化為不需編制合併會計報表;從採用以母公司理論為主的編制方法或比例合併會計報表的方法變化為不需編制合併會計報表;從不需編制合併會計報表變化為採用以母公司理論為主的編制方法或比例合併會計報表的方法。當合併會計報表發生這些變化時,其所反映的財務狀況和經營成果等會計信息當然也就隨著變化。為了真實、準確地反映企業在發生這些變化當年的財務狀況和經營成果,必須明確變化前後的財務狀況何進行合併,應當如何進行披露,以防止企業利用這一變化達到粉飾會計報表的目的。這是投資者在閱讀比例合併會計報表時應該防止掉入的第四個陷阱。

五、陷阱之五――合併前提

在根據《合併會計報表暫行規定》編制合併會計報表時,必須具備一定的前提條件,統一母公司和子公司的會計決算日和會計期間;統一母公司和子公司採用的會計政策;對子公司以外幣表會計報表進行折算;對子公司的權益性資本投資採用權益法進行核算;子公司必須提供完整、準確的有關企業集團內部交易的資料。在按照投資比例編制合併會計報表時,應具備這些前提條件。因此,編制合併會計報表的企業必須在會計報表附註中說明,在合併會計報表時是否已具備了這些前提條件。這就是投資者在閱讀比例合併會計報表時應防止掉入的第五個陷阱。

財務管理術語

| 財務管理是在一定的整體目標下,關於資產的投資,資本的籌資和經營中現金流量,以及利潤分配的管理。 |