地理位置

衛星圖

衛星圖柳江縣位於桂中盆地東南部,地處北緯23°54’30”~24°29’00”、東經108°54’40”~109°44’45”之間。北面緊連柳州市,柳城縣馬山鄉、社沖鄉;東北隔柳江與鹿寨縣江口鄉、導江鄉相望;東及東南部與象州運江鎮、馬坪鄉相鄰,南面與來賓市興賓區大灣鄉、鳳凰鎮、北五鄉、七洞鄉接壤;西南及西北部背靠忻城縣安東鄉、大塘鎮、歐洞鄉、宜州市屏南鄉、三岔鎮。地勢西部高,東部次高,中部低平。總面積2539.16平方公里。

概況

柳江縣位於廣西中部,湘桂、黔桂、枝柳鐵路及332、209國道過境。轄11個鎮和1個鄉和1個開發管委會,縣人民政府駐拉堡鎮,距柳州市商業中心僅10公里,有10、71、81、43、40路公車往返市內,交通便利,各類專業市場密集於市縣結合部,市縣已融為一體。縣城距市中心10公里,柳州白蓮機場在柳江縣境內,距縣城僅7公里。行政區域面積2539.16平方公里,總人口54.17萬。

柳江自然環境良好,資源豐富,屬亞熱帶季風氣候,氣候溫和,年平均氣溫為20.4攝氏度,光照充足,年平均無霜期為331天,盛產糖蔗、優質米、無公害蔬菜、雙季蓮藕、葡萄、青花梨、生薑、桑蠶、花卉苗木等優質特色農產品,是柳州市“菜籃子工程”基地、廣西主要商品糧和蔗糖生產基地,也是全國瘦肉型豬生產基地和國家農業綜合開發重點縣。

依託優越的地理條件,柳江縣委、縣政府根據自治區作出的“富裕文明和諧新廣西”的重大戰略決策,緊緊圍繞柳州市委提出的 “工業強市,富民興柳””和“再造一個新柳州”的總體發展思路,抓住我國三大汽車集團把柳州作為其南方重要生產基地的歷史機遇,明確提出了“和諧創業、富民強縣”的發展思路,把發展工業作為縣域經濟發展的主要動力來抓,目前已引進462家企業在柳江立足並逐步形成以為柳州市工業配套為主的汽車配件、機械製造、材料包裝等工業體系。在柳州汽車產業的強勁輻射帶動下,柳江縣汽配企業的發展最為迅速,到2007年,全縣汽車配件和機械製造企業已發展到150多家,產值超億元8家;汽車配件和機械製造產業鏈初具雛形。2007年,汽配和機械製造業產值達47億元,占整個工業總產值的一半,對財政的貢獻率達到21%。2002年至2007年,柳江縣財政收入平均以每年22%的速度遞增。

柳江商貿街

柳江商貿街建置沿革

秦,今柳江縣屬桂林郡,尚未建縣。

西漢,元鼎六年(公元前111年),今縣地劃入潭中縣(柳江古名潭水,以縣地居潭水之中,故名),屬鬱林郡,為本縣建縣之始。

隋,開皇十一年(公元591年),改潭中縣為桂林縣;旋又析桂林縣置馬平縣。以後歷經唐、宋、元、明、清到民國前期,一直沿用此縣名,縣境大體即今柳州市區、柳江縣地。

民國元年(公元1912年),撤銷馬平縣,由柳州府的行政長官直接處理縣政;民國二年(公元1913年),撤銷柳州府,復置馬平縣,直屬廣西省;民國二十年(公元1931年),馬平縣改為柳州縣,縣治在柳州;民國二十七年(公元1938年),柳州縣改為柳江縣,屬柳州行政監督區,縣治在柳州。

1949年11月25日,柳江縣城柳州解放。解放後,即改設市:將柳江縣城內3鎮劃為柳州市,城外的18個鄉劃為柳江縣,屬柳州專區。同年12月中旬,柳州市和柳江縣從行政區劃上正式分開。1950年3月19日,柳江縣治從柳州市遷往拉堡圩,至此,市、縣分治;1952年柳州專區併入宜山專區,柳江縣隨屬宜山專區。1958年恢復柳州專區,1970年柳州專區改為柳州地區,柳江縣均屬之。1983年10月,柳江縣經國務院批准劃為柳州市轄縣;柳州市於1984年1月10日正式接管柳江縣工作。

1984年至今,1984年10月4日至14日,撤銷人民公社制度,建立鄉鎮,全縣設1鎮9鄉;1987年9月,新建白沙、流山、里雍3個鄉,1996年始,自治區民政廳批准撤鄉建鎮,柳江縣先後有10個鄉鎮撤鄉建鎮。2005年9月,撤銷福壙鄉,至2006年底,全縣轄11個鎮1鄉。

行政區劃

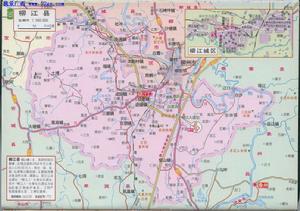

地圖

地圖柳江縣轄進德、百朋、三都、里高、土博、洛滿、成團、里雍、穿山、流山、拉堡11個鎮和白沙1個鄉及1個開發區管委會,127個村民委員會,17個居民委員會(其中經濟開發區居委會3個),1203個自然屯,行政區域面積2539.16平方公里。2006年耕地面積8.53萬公頃,林地面積9.5萬公頃,森林面積(含灌木林)7.79萬公頃,森林覆蓋率為30.33%,是廣西壯族自治區糧食、糧料、油料作物,蔬果、畜禽水產品的主要產區之一。2006年全縣總人口數為541724人,農業人口為465552人,非農業人口76172人,人口自然增長率為4.69‰。

2003年12月16日,經自治區人民政府批准(桂政函[2003]240號文),柳江縣人民政府作出關於調整拉堡鎮與進德鎮部分行政區域界線的決定(江政發[2003]95號)。決定具體對拉堡鎮與進德鎮部分行政區域界線進行調整: 將隸屬於進德鎮政府管轄的黃嶺、木羅、思賢、塘頭、基隆五個村委(含相關村委行政區域範圍內的一、二、三工業開發區、建都開發區和基隆開發區),面積40.68平方公里,戶數9333戶,人口44838人的行政管轄區域範圍整體劃撥歸拉堡鎮政府管轄,拉堡鎮政府的轄區面積由原來的5.1平方公里增加到45.78平方公里,戶數由原來的13247戶增加到22580戶,人口由原來的36214人增加到81052人,社區居委會由原來的4個增加到7個,村民委員會由原來的1個增加到6個;進德鎮政府的轄區面積、戶數、人口、村委會及居委會個數相應由原來的160平方公里、21773戶、96686人、16個村民委員會和4個居民委員會分別調整為119.32平方公里、12440戶、51848人、11個村民委員會和1個居民委員會。

柳江縣人口民族

據2000年柳江縣第五次全國人口普查結果顯示,全縣普查登記人口為52.83萬人。其中,男性為28.12萬人,占53.23%;女性為24.71萬人,占46.77%。性別比男性對女性的比例為113.80:100。全縣總戶數13.14萬戶,居住在城鎮(含縣城開發區、基隆開發區)的人口7.75萬人,占全縣普查登記人口的14.67%;居住在鄉村(含鄉鎮所在地居民)的人口為45.08萬人,占全縣普查登記人口的85.33%。

2004年末,全縣總人口數為535781人,其中,農業人口為455803人。人口自然增長率為5.98‰。

2006年全縣總人口541724人,比上年增加4269人;總戶數155697戶,比上年增加766戶;戶均人口3人;農業人口465552人,非農業人口76172人;男性人口281265人,女性人口260459人;男女性別比(以女性人口為100)107.99:100;全年出生人口3093人,死亡人口565人,人口自然增長率為4.69‰全縣人口密度為每平方公里213人。

柳江縣是以壯族為主體的多民族聚居地區,全縣有24個民族,除漢族外,壯族、瑤族、苗族、侗族、仫佬族、毛南族、回族、京族、彝族、滿族、蒙古族、土家族、白族、布依族、水族等少數民族的人口約占總人口的75%。其中壯族占總人口的70%以上,分布於各鄉鎮。2000年第五次全國人口普查,全縣少數民族人口39.58萬人,占全縣人口總數的74.92%。

2006年全縣漢族人口119630人,占總人口22.08%;壯族人口416126人,占76.82%;仫佬族3236人,占0.59%;瑤族1128人,占0.21%;其他民族1604人,占0.3%。

民風·民俗

風俗: 柳江縣各民族飲食一般一日三餐,漢族以乾飯為主,壯族則粥飯結合。主食以大米為主,傳統節日食品有粽粑、發糕、芭蕉葉糍粑等。在婚嫁、喬遷新居、小孩滿月酒擺筵席,赴宴者均備封包或禮物恭賀。

語言: 柳江縣通用語言有壯話、柳州話、客家話、福建話、白話五種。民眾在交際中主要以壯話為主。機關、廠礦、企事業單位和學校師生一般講柳州話。80年代後,提倡講國語。但在壯族聚居的廣大農村仍主要使用壯話。

姓氏: 柳江縣的大姓是韋覃二姓,次大姓有梁、藍、劉、熊、葉、鄧、張、李、曾、羅、譚、周、陳、姚、楊、鍾、龍、潘等30多個姓,另外還有150多個散姓居住在全縣各地,其中以居住地圩鎮為多。

歷代名人

計宗道(1461—1519年) 字惟中,壯族。馬平縣五都都亳(今柳江縣福塘鄉寨上)人。明成化十六年(1480年)舉人第一,是馬平縣歷史上第一位解元。弘治十二年(1499年)進士,任常熟知縣,衡州知府等職。英果有為,闊達持大體,為民請命,力爭減免賦稅。在常熟知縣任上時,與詩文名流酬唱於虞山尚湖,築雅集亭,建覽翠樓。正德元年(1506年),主持重刻天文圖、地理圖碑。今存的《天文圖碑》被稱為“在我國古代天文歷史上占有不可忽視的地位”。他還收藏“銅鑄字”(銅活字),並親自設計自動吸水機械桌,又校訂宋人著作《諸史偶論》。

王拯(1815—1876年) 初名錫振,字少鶴,一字定甫,清馬平縣人。道光二十一年(1841年)進士。授戶部主事,充軍機章京。太平天國起義爆發後,王拯隨大學士賽尚阿到廣西督師,條奏《團練十則》。鹹豐年間,升任大理寺少卿。同治三年(1864年)遷太常寺卿,署左副都御史,擢通政使。曾多次上疏議政,以直言見忌被降職,告老還鄉,主講於桂林榕湖經舍、秀峰講舍。王拯為桐城派古文廣西五家之一。著有《龍壁山詩集》、《茂陵秋雨詞》、《歸方評點史記合筆》等。劉古香(1869—1913年) 名起今,清馬平縣人。廣西辛亥革命領導人之一,革命烈士。清舉人,肄業於廣州廣雅書院和廣東將弁學堂。清光緒三十三年(1907年)初加入中國同盟會。受該會香港分會派遣,回廣西發動革命。參與創辦柳郡中學堂、柳郡師範學堂、馬邑兩等國小堂,發展革命分子,建立柳州同盟會組織。 宣統元年(1909年)舉行柳城太平起義,事泄失敗,劉出走香港。1911年參加“三·二九”廣州起義,失敗後再走香港,在同盟會南方支部工作,辛亥革命廣東獨立,任軍政府秘書長,後應柳州革命黨人要求,回柳州任軍政分府府長。1912年,撤銷軍政分府之後改任第五軍統領。1913年“二次革命”,柳州革命黨人醞釀起兵討袁,王獅靈向省方告密,內部兵變,陸榮廷軍臨城下,劉古香被沈鴻英誘擒,10月14日遇害。

覃連芳(1894—1958年) 字武德,壯族,馬平縣四都金陵村(今柳江縣百朋鎮琴屯村金陵屯)人。1910年,考入桂林陸軍國小,參加武昌起義,後入保定軍官學校第六期騎科學習。畢業後曾任南寧講武堂見習教官、廣西省防軍連長、營長、縱隊司令。1926年參加北伐。1927年留學法國,1931年任第十五軍二十四師師長。1935年任廣西全邊對汛督辦,1937年任三十一軍中將副軍長,1938年任八十四軍軍長,先後率部參加“徐州會戰”、“武漢會戰”等戰役,作戰勇猛,重創日軍。1940年因指揮作戰失誤,被撤職。1941任國民政府軍事委員會戰區軍風紀第五巡察團主任委員,後因打擊蔣介石嫡系將領被群起攻擊,蔣介石以“濫用權力罪”將其撤職,並通報全國,永不錄用。1949年5月,覃連芳經廣州去香港。1958年,覃連芳老死在香港。

劉震寰(1890—1972年),原名瑞廷,字顯臣,民國柳江縣一都基隆村(今柳江縣進德鎮基隆村)人。在廣州讀書時由劉古香紹入同盟會。宣統二年(1910年)被派回柳州工作。柳州獨立後任民軍第一支隊司令。1913年3月劉古香任廣西第五軍統領時,任幫統。9月13日宣布柳州獨立,任護國討袁司令,兵敗後逃往香港。1917年被陳炳焜收用,率巡防營駐平樂,升為團長。1921年粵、桂兩軍在梧州交戰時反戈,粵軍得以直入廣西驅逐陸榮延。事後任廣西陸軍第一師師長兼廣西綏靖督辦。1923年受孫中山密約,任西路討賊軍桂軍總司令,與滇軍總司令楊希閔揮軍東下,驅逐陳炯明出廣州,孫中山因此得以返回廣州重建大元帥府。1925年受雲南軍閥唐繼堯策動,5月與楊希閔在廣州興兵叛變,失敗後移居香港。

陳漢英(1930—1950年)革命烈士,女,原籍融縣游華區雙善村人,後遷柳城縣沙塘街(今屬柳州市柳北區)居住。1947年由沙塘國小考入柳城縣中學。1年半後因家庭困難休學。1949年入昌濰中學讀書。1949年12月陳漢英在柳江縣幹部訓練班學習結束後,分配到柳江縣第二區工作。1950年7月27日在剿匪鬥爭中被土匪殺害,犧牲時年僅20歲。

熊秀明(1898—1927年) 革命烈士,原名朝棟,又名占忠,中共黨員。柳江縣成團鎮六偶屯人。1917年考入柳州省立第四中學。1922年,他到馬平縣百朋國小任教。1925年12月,第一次國共合作時,進入國民黨梧州宣傳員養成班學習。後被派回柳州四中任教。在校寒暑假期間,回到家鄉,與村民好友講述孫中山先生的平均地權主張,啟發民眾的革命覺悟。“四 ·一二”反革命事變發生後,國民党進行清黨,搜捕共產黨員和進步人士。這時,熊秀明遵照黨的指示,回到家鄉(六偶村)隱蔽。在民眾中積極宣傳革命主張。1927年8月受黨的派遣,到宜山縣進行革命活動,建立農民講習所,培養革命骨幹,組織婦女上街宣傳、喚醒民眾起來鬥爭。同年10月,不幸被國民黨柳州清黨委員會逮捕,在獄中,堅貞不屈,英勇就義,年僅26歲。

國民經濟

2005年,全縣生產總值由2002年的29.42億元增加到43.62億元,年均增長11.65%;人均生產總值由2002年5560元提高到8129元,突破1000美元大關;財政收入由2002年2.68億元增加到4.13億元,年均增長15.51%,占生產總值的比重由8.94%提高到9.11%;農民人均純收入2844元,比2002年增加577元,年均增長7.85%。產業結構調整取得新進展,三次產業結構由2002年的31.26∶31.29∶37.45調整為31.84∶40.40∶27.76,第二產業增加值占全縣生產總值的比重提高了近10個百分點,實現了從農業主導型向工業主導型的歷史性轉變。柳江縣先後獲得“西部百強縣”、“廣西經濟發展十佳縣”等榮譽。

2006年以來,國民經濟繼續保持較快增長,1-9月,完成地區生產總值33.50億元,與去年同比增長25.52%;工業總產值48.83億元,增長39.87%;財政收入3.05億元,增長2.37%;全社會固定資產投資17.52億元,增長80.04%。預計今年全縣工業總產值將突破65億元、地區生產總值突破50億元、財政收入突破5億元、全社會固定資產投資突破20億元。

工業經濟

柳江縣抓住柳州工業加快發展的機遇,加大招商引資力度,突出抓好新興、穿山工業園區建設,注重培育壯大支柱產業,逐步形成了以汽配、製糖、機械製造、製藥為支柱產業,以化工、農產品加工、水力發電等為新興產業的工業體系,工業經濟呈現良好的發展態勢,發展後勁不斷增強。規模以上工業企業由2002年的41家發展到76家,其中產值上億元的9家,利稅超千萬元的8家。2005年,工業產值達51.38億元,比2002年的27.61億元增長86.10%,年均增長17.46%;工業增加值16.84億元,比2002年的8.68億元增長94.04%,年均增長24.73%;工業利稅5.26億元,比2002年的2.47億元增長112.96%,年均增長28.66%。規模以上工業迅猛發展。2006年,全縣規模以上工業企業76家,比2002年41家增加35家,逐步形成了汽配、製糖、製藥、機械製造、農產品收購加工、水力發電等多元化的產業結構,並且在規模和經濟總量上都發生了根本性的變化。2005年,工業總產值超億元的企業就有9家,5千萬元以上1億元以下的企業有7家,3千萬元以上5千萬元以下的企業有8家。獲利能力和盈利水平逐年提高。從2005年全縣規模以上工業的主要財務指標來看,規模以上工業實現主營業務收入31.11億元,比2002年20.95億元增長48.5%,年均增長14.09%;實現利稅總額4.54億元,比2002年2.47億元增長83.81%,年均增長22.5%。工業生產呈現出向管理要效益,保質量求發展的良好格局。

科技工作

科技下鄉

科技下鄉柳江縣科技局以"三個代表"重要思想為指導,認真貫徹落實黨的十六大精神,緊緊圍繞縣委"調整結構、科技興農、招商引資、工業強縣"的工作思路,充分發揮科技對經濟發展與社會進步的支撐引領作用,大力實施科技興農、科技興工 、,促進科技成果轉化,積極推進科技創新,廣泛開展科普宣傳及科技培訓活動,有效促進了經濟、社會的全面發展,取得了顯著的成績。2005年,柳江縣通過了2003-2004年度全國科技進步考核,並獲得2003-2004年度全國科技進步縣稱號,柳江縣科技局被評為2005年度廣西市縣區科技工作先進單位。

科技"創先"工作:在鞏固深化全國科技工作先進縣(市)和廣西科技進步先進鎮(鄉)基礎上,繼續開展創建區級科技工作先進鎮(鄉)活動,2006年7月,柳江縣拉堡、穿山等8個鎮已經通過了2004-2005年度廣西鎮(鄉)科技進步考核。

科技示範工作:柳江縣科技局積極引進和推廣農業新品種、新技術,至2006年,已建立科技示範基地6個,其中種植示範面積達 25600 畝。先後引進黑色甘薯新品種濟薯18號,夏白一號、熱抗45號、40號3個反季節大白菜新品種,黃豆新品種桂春1號、桂春2號和桂春6號,農業新品種引進示範共取得新增農業產值57.29萬元,農民收入44.02萬元。

科技培訓與科普宣傳:縣科技局積極開展以提高農村幹部和農村專業戶科技素質為目的的農村科技培訓活動。一、聘請專家、組織科技人員在新品種示範種植區、科技示範村給民眾授種養技術課,舉辦培訓班53期,培訓了示範幹部、黨員、專業戶、民眾4190人次,內容包括砂糖桔綜合栽培技術、青花梨種植技術、種桑養蠶技術等14種種養技術。二、建立科普服務站。2005年,縣科技局在五個鎮建立了科普服務站,每個站均配備有彩電、vcd機和實用技術光碟,利用科普服務站開展科技宣傳、培訓、諮詢活動,舉辦了3期大型培訓班,參加培訓的幹部、農民共276人次,舉辦各類短訓班182期,參加培訓1.316萬人,發放各類技術資料10.35萬份,光碟350張。三、以"六六文明工程"活動為載體,在科技活動月、活動周、十月科普大行動等大型活動中,組織專家、科技人員深入到鄉鎮村屯開展科技培訓和科普宣傳。

科技計畫項目:2005年、2006年柳江縣在建項目分別是31個、25個,縣科技局抓緊對區級科技項目《科技進步示範縣建設》和市級科技項目《省力化養蠶技術示範及高效率蠶繭烘烤技術示範》、《桑樹速成豐產栽培示範》等的組織實施工作,加強對項目進行跟蹤管理,促進項目有條不紊地進行。開展產學研活動:縣科技局積大力開展技術創新,加大運用先進技術改造傳統產業力度,積極開展產學研活動,加強科技成果轉化,2005年來,先後促成科研院所與技術協會、企業結對子6個,其中開發新產品4個,已形成批量生產,形成年產值4589萬元,新增稅利606.74萬元。

教育工作

標準田徑場和足球場

標準田徑場和足球場 柳江縣現有公辦學校184所,幼稚園2 所(國小附設學前班176個),國小149所,國中29所,普通高中2所,中等職業技術學校1所,教師進修學校1所;在校學生74014人,其中在園(班)幼兒5981人,國小35023人,國中28188人,普通高中4822人。全縣民辦教育機構67所,其中普通高中1所,在校生882人;國中3所,在校生946人;國小17所,在校生4739人;幼稚園46所,在園幼兒3071人。全縣公辦學校在職教職工5449人,其中公辦教師4367人,占80.2%;工人427人,占7.8%;代課教師655人,占12%;國小專任教師合格率為100%,國中98.2%,高中98%。"十五"期間,柳江經濟社會持續、快速、健康發展,縣委、縣政府以科學發展觀為指導,大力實施科教興縣戰略,柳江教育事業迎來了蓬勃發展的春天。

學生公寓樓

學生公寓樓辦學條件進一步改善:基礎設施不斷完善,"十五"間共投入危房改造資金約1333.77萬元,改造中國小危房22900多平方米;實施基礎設施建設項目110多個,逐步為學校建設和修繕教學樓、實驗樓、學生食堂等;主動尋求外援,引進資金42.6萬建成7所希望國小;並從2005年開始有計畫建設邊遠學校教師住房。教學儀器設備更齊全,2002年中國小全面"普及實驗教學",中國小實驗室等功能室、裝備用房及教學儀器、圖書資料的配備和管理得到進一步加強;2004年作為全區項目試點縣實施"廣西鄉鎮現代教育資源中心工程",投入332.4萬為全縣農村國小、教學點配備遠程教育設備和光碟播放器,成為柳州市率先實現農村中國小現代遠程教育工程的縣,使柳江的農村孩子和城市的孩子一樣,同在一片藍天下,享受現代優質教育資源。

各類教育統籌協調發展:"普九"水平提高:5年來根據生源變化和學校辦學質量等情況,撤併10所中國小和65個教學點,進一步最佳化學校布局,擴大校均規模,"普九"水平進一步提高。普高規模擴大:為適應生源變化,2001年,縣委、縣政府興辦柳江縣實驗高中;2004、2005兩年,先後徵用和劃撥70多畝土地用於柳江中學和實驗高中擴大辦學規模,並撥專款鼓勵支持民辦新世紀高中招收公費班,2006年全縣國中升普高比率達30%,2004年柳江中學被確認為自治區示範性普通高中。成職教在改革中尋求突破:"九五"末全部掃除青壯年文盲,"十五"間又利用鄉鎮成人文化技術學校和中國小教育資源廣泛開展成人教育,舉辦農業實用技術和精神文明培訓班7089期,培訓農民497500多人次,對國中在校生開展"綠色證書"1385期,培訓14600多人次。中等職業教育走出低谷。2005年縣委、縣政府決定將縣職校搬遷到原進德二中,並無償劃撥35畝土地擴大校園規模,著手整合職業教育資源,辦大辦強職業教育。目前,搬遷工作已全面完成,基礎建設基本完成,近千名學生報讀職校,2006年秋學期將迎來搬遷後的第一批學生。大力發展學前教育:農村學前一年兒童受教育率由2000年的 87%上升到2005年的96.7%,城鎮3-6周歲兒童入園率由2000年的95.1%上升到2005年的97.1%。通過鄉鎮示範性中心幼稚園創建活動,擴大幼稚園優勢資源的輻射、帶動功能,促進全縣幼稚園辦學條件的改善和保教質量的提高。特殊教育有保障:採取隨班就讀為主、送上級特教學校就讀為輔的形式接收殘疾兒童入學。2001-2005年全縣"盲、聾啞、弱智"三類參加兒童入學率均達到80%以上,大大超過了國家規定的60%的標準。民辦教育在規範中發展:認真貫徹落實《民辦教育促進法》,鼓勵支持民辦教育事業發展。2005年12月,我縣組織民辦教育機構籌建了民辦教育協會,加強對民辦學校的管理,全縣所有民辦學校的學生和教師在招生、職務評聘、表彰獎勵等方面與公辦學校享有同等待遇,促使民辦學校健康發展。

教師整體素質進一步提升:通過"三講"教育、"三個代表"學習教育和先進性教育等活動的有效開展,以及優秀教師講師團巡迴報告、"我的教育故事"演講比賽、師德教育徵文、"我為柳江謀發展"金點子徵集等一系列活動的開展,加強黨性教育、增強教師責任感和使命感,推進師德師風建設。同時進一步規範管理,制定下發《柳江縣教職工管理辦法》,建立和完善學校領導幹部任用、考核、公示、培訓等制度。引入競爭機制最佳化教師隊伍,"十五"間面向全區公開招聘100多名優秀教師和師範院校畢業生,積極穩妥地做好代課教師清退和公開考錄工作,共辭退代課教師493名,通過考試擇優錄用200名為公辦教師。系統開展教師全員培訓,鼓勵支持在職教師參加各類繼續教育,教師整體素質和實施素質教育的能力都得到了增強。"十五"間共培訓教師24650多人次,有1500多名教師通過繼續教育獲得本科、大專學歷,7名教師獲得研究生學歷,全縣有"21世紀園丁工程"A類培養對象5名、B類4名、C類100名,自治區特級教師2名。創新載體加強學生德育:

一是把班主任專業化建設作為班集體建設的深化和學校德育工作的新載體,以機制創新為突破口,於2002年率先在全國以一縣規模推進班主任專業化建設,受到中國教育學會德育專業委員會專家的關注並獲肯定。2004年5月全國中國小班主任專業化建設經驗交流會在我縣召開,同年7月教育部核心雜誌《人民教育》設專欄發表我縣《創新機制,推進班主任專業化發展》等經驗文章。二是組織構建學校"一點三線"德育工作網,"一點"即校長總策劃和分管副校長執行策劃,"三線"分彆強調管理滲透、課堂滲透和規範行為滲透,將德育工作滲透到學校教育教學工作的各個環節。三是建立中國小德育工作聯席會議制度,協調有關部門和各方力量為學生成長營造良好社會環境,構建學校--家庭--社會"三位一體"的德育大網路。德育載體的創新,促進了學校德育工作水平的不斷提高。兩年間全縣有406名班主任獲得南京師範大學教育科學院開辦的班主任研修班結業證書、32名教師獲得班主任專業資格等級,5年來全縣有149個班級被評為柳州市文明班級。我縣各學校還結合自身實際創新德育活動的內容和形式,其中拉堡國小開展的"小主人鄉村體驗周"活動,被中央文明辦評為未成年人思想道德建設創新案例一等獎,是廣西唯一獲此殊榮的學校。科研主導深化教育教學改革: 以教育科研為主導,增強教育教學的理論支撐力。目前全縣共有67個科研課題立項研究。 "十五"間,我縣組織開展研究的國家級、市級課題都順利通過結題鑑定,其中《不同民族學生心理問題的研究》和《激發潛能改善學法讓每個學生都獲得成功》分別獲得全國優秀成果一等獎和中科院心理研究所優秀論文一等獎,縣教研室獲全國"目標教學研究先進集體"、全區教科所(教研室)建設評估先進單位、廣西"字理教學研究先進單位",市級教育科研成果一等獎,其中柳江中學有20多項科研成果獲市級以上獎勵;全縣教師教育科研論文有543篇在全國、全區獲獎。全國中文核心期刊《國小教學參考》第七期專輯刊發我縣教師48篇優秀論文。基礎教育課程改革有聲有色,有力推動教學教研工作開展。2002年5月我縣被確定為自治區首批基礎教育課程改革實驗區,為了更好地推動新課改的實施,我縣著力健全教研網路,提出了"以課程改革為核心,以校本教研為載體,強化校本教研,全面推進校本教研、校本培訓一體化工作,力爭課改工作取得新突破"的工作思路,以13所中國小基地學校為試點,進行素質教育整體改革實施;通過成立縣鄉校三級課改中心組,加強城鄉聯動;啟動面向全體學生因材施教的"誘思探究教學論",開展"新課程理念下教學模式、策略、方法的研究",組織廣大教師開展"一課二上三討論"課例教學研究,制定《柳江縣中國小教學工作管理常規(試行)》《柳江縣省級基礎教育課程改革實驗區實驗工作方案》在全縣實施。校本教研活動的開展使柳江課改有聲有色,多次受到自治區課改專家的好評,2005年,我縣被確定為柳州市六縣區中唯一的"以校為本教研製度建設基地"。隨著課改的不斷深入,2006年我縣在全市六縣率先進行中考改革,對考生分數的評定、評價的內容和方式等進行了一系列變革,使新課改的理念更深入。

教育質量攀升學生全面發展:素質教育的實施和德育工作水平的提高,使中小學生思想素質、身體素質、知識素質都得到了很大提高,教育教學質量顯著攀升。繼2005年高考本科上線人數首次突破千人大關,2006年高考本科上線人數繼續攀升,全縣本科上線率達 48%,柳江中學和柳江實驗高中高考上線率均處於柳州市乃至全區同類學校前列。全縣累計有47個學校獲得柳州市素質教育工作獎。中小學生在體育、文藝、科技等各類競賽中有880多人次獲得國家獎項,1440多人次獲得自治區級獎項,3140多人次獲得市級獎項。如2004年,柳江二中8名學生主動請戰,代表廣西參加"希望杯"全國青少年航空模型比賽和航空航天模型錦標賽,6人獲獎,其中一名選手獲得國中女子組第二名;柳江中學男女籃球隊在全市中學生籃球賽上取得六連冠優異成績。

關注弱勢群體關注教育公平:重視貧困生扶持工作,積極落實"兩免一補"、義務教育階段免除學雜費等政策。 "十五"期間,縣財政補貼為24669名家庭貧困的學生減免課本費、學雜費及生活補助費等總計1528.41萬元。同時,縣委、縣政府組織開展認助貧困學子活動,縣領導帶頭認助貧困生,帶動起全縣捐資助學的熱潮。據不完全統計,僅2005年全縣科級以上領導幹部共捐資10多萬元,個體工商戶、企事業單位捐資助學30多萬元認助貧困學子。重視支教扶持薄弱學校,5年來從縣直學校、鄉鎮中學、中心國小選派210多名骨幹教師到縣內薄弱學校及新疆福海、廣西鳳山縣支教,並從2005年開始開展國小教育城鄉聯動活動,縣城的每一所國小都與鄉鎮的一所中心國小開展教育幫扶活動,共向受援學校捐款捐物110多萬元,資助貧困生近1000人,為受援學校開展專題講座、獻課評課、業務指導培訓和經驗交流等活動,培訓學校領導、教師20000多人次,送示範課300多節,將先進的教育和管理理念帶到薄弱學校,幫助受援學校提高教育管理水平和教育教學質量,我縣多次被評為柳州市支教工作先進單位,全市支教工作現場會多次在柳江召開。著力解決進城務工農民子女入學,確定縣城及其附近3所公辦國中、5所公辦國小為進城務工就業農民子女義務教育指定就讀學校,使進城務工農民子女享受與當地學生同等待遇。

名鄉名鎮

土博鎮 :

土博鎮位於柳江縣西北部,距柳州市50公里。全鎮總面積416平方公里,轄16個村委,174個自然屯。2005年年末總人口4.335萬人。土博鎮地屬山區,境內石山連綿,森林覆蓋率為47%,平均氣溫為18.8℃,年平均降雨量為1518.3毫米。全鎮糧食作物以水稻、玉米、豆類為主,經濟作物有糖蔗、桑、三華李、桃子、大果枇杷、大蒜、生薑、辣椒、等。近年來,桑蠶業逐漸成為土博鎮的一個支柱產業,至2006年上半年,全鎮桑園面積已達到1.6萬多畝。年養蠶2萬多張,產值1600多萬元。作為附屬產業鏈的桑苗生產也發展迅速,今年全鎮育苗面積已突破1000畝大關,預計產值將達300多萬元。

里雍鎮:里雍鎮位於柳江縣東部41公里處,與象州縣、鹿縣、穿山鎮、柳興公司和柳州市相鄰。距離柳州市35公里,柳江河流經里雍境內。全鎮共轄立沖、廣實、紅花、長沙、里雍、基田、龍團、龍江、富龍、紅賴10個村委和里雍社區,105個自然屯,總人口32048人,其中非農業人口1354人,居住著壯、漢、仫佬、侗、瑤、水等民族。全鎮總面積243平方公里,耕地面積70039畝,其中水田21846畝,旱地48192畝。農作物以種植水稻、甘蔗為主,兼種玉米、木薯、花生、紅瓜子、黃豆、頭菜等。全年糧食總產量為1、48萬噸,糖蔗種植面積3.1萬畝,總產量11.4萬噸。林業以杉、松、尾葉桉為主,經濟林有沙田柚、板栗、柿子、油茶、砂糖蜜橘、雜交竹等。里雍頭菜、沙田柚是里雍鎮的特色產品。全鎮有普通中學2所,國小12所。有投資20個億的紅花水利樞紐工程,有自治區級文明村——廣實村岩沖屯,目前正在開發河表工業園區。2005年全鎮農業總產值1.09億元,工業總產值1.17億元,農民人均純收入2420.2元。

里雍頭菜, 里雍頭菜主要產於立沖、長沙、紅花和里雍村,種植面積1081畝,產量21148百公斤,該頭菜製作工藝講究,用灑、鹽淹制,歷經幾曬幾淹方可製成,以黃、軟、脆而著稱,素有"壇蓋一打開,香滿一條街"的美譽,遠銷區內外,深受商家歡迎,民眾喜愛,是送禮佳品。里雍沙田柚 里雍沙田柚主要產於基田、長沙等地。以基田村紅壤開發區沙田柚基地為主,種植面積1732畝,年產果1639百公斤。沙田柚果黃、皮薄、肉質甜純,深得人們喜愛,客戶紛紛上門求購。

百朋鎮:位於柳江縣南部,東臨穿山鎮,西接三都鎮,南靠來賓市北伍鄉,北接成團鎮。湘桂鐵路、柳來公路貫穿境內,公路322國道擦邊而過,全鎮行政區域面積335.02平方公里,耕地面積11.6萬畝,宜林地10.3萬畝,其中水田3.8萬畝,畲地7.8萬畝,是一個典型的城效型農業鄉鎮。。轄有百朋、五九、里團、懷洪、琴屯、恭桐、官塘、小山、根林、白諾、分龍、魚龍、堯治、龍泉、鎮西15個村委會和百朋社區居委會,147個自然屯。全鎮總人口6.47萬人,其中農業人口6.13萬人。農業生產主要是以種植水稻、蓮藕、生薑、甘蔗、黃豆、花生等經濟作物。近年來,在鎮領導班子的正確帶領下,充分發揮交通便利、水資源豐富、土地細膩肥沃等資源優勢,大力發展雙季蓮藕種植規模,現每年全鎮都種有雙季蓮藕3.2萬畝以上,並全部通過綠色食品認證。一年三季萬畝蓮藕碧波蕩漾,十里之外飄荷香,真是一副美不勝收的好景象;而且所產的蓮藕不僅個大皮白、節粗肉嫩、清香脆口,還具有松、粉、甜的特點,每年都遠銷廣東、湖北、香港及日本、美國、加拿大等東南亞國家,在國內外贏得了"玉藕"品牌之美稱。

按照黨的十六屆五中全會提出的建設社會主義新農村的宏偉目標,堅持以科學發展觀統領經濟社會發展全局,堅持抓住發展第一要務不動搖,結合實際,全面實施我鎮"發展高效現代生態型經濟,構建穩定文明富裕新百朋"的工作思路,加快經濟結構戰略性調整,促進優勢產業集群發展,進一步提高農業產業化水平,加大招商引資力度,加快推進工業化、城鎮化進程,紮實推進社會主義新農村建設。以下倫屯前風景獨特的萬畝蓮藕和周圍奇山秀水為依託,通過聘請專家進行實地論證和整體規劃設計,力爭把下倫屯打造成一個集觀光旅遊、娛樂、餐飲於一體的農業觀光旅遊區,然後擴展向聞名遐邇的酒壺山、幽靜清雅里團水庫等,以逐步建立起一個新型的社會區域經濟、生態、環境的可持續發展,探索出新的經濟來源,來增加農民收入。成團鎮:位於柳江縣城西面8公里,是一個具有光榮傳統的革命老區,行政區域面積達133.6平方公里,耕地面積3575.7公頃,其中水田2588.9公頃,旱地988公頃,人口5.57萬人,2005年總產值達5億元。境內有枝柳鐵路、柳洛公路、國道322線和宜柳高速公路縱橫穿過,交通十分便利。農業以水稻、蔗糖、葡萄、蔬菜、水果、漁業為主,是柳州市的無公害大米生產基地、無公害蔬菜生產基地、葡萄生產基地、無公害羅非魚養殖基地,是柳江縣的"魚米之鄉"。工業以建材(水泥、石灰)、礦石加工、造紙、機件加工、米粉加工為主,正在籌建的都龍工業園占地3800畝。第三產業有運輸、餐飲和商業貿易等。近年來,該鎮水果種植迅猛發展,主要有葡萄、柑橙、草莓、大果枇杷、網紋瓜等品種,面積14600多畝(其中葡萄10000畝),產量30000多噸,該鎮註冊商標的"魯比葡萄"在區內外享有盛名。全鎮蔬菜種植面積達3. 8萬畝,總產量5萬多噸,主要品種有大白菜、蓮藕、芥菜、食用仙人掌、蘆薈、黃瓜、聖女番茄、韭黃等。白露滾水壩流域建池養魚、網箱養魚和配套養鴨形成立體養殖效益顯著,年產鮮魚1450噸,產鴨蛋750萬枚,是柳州優質種鴨蛋生產基地之一。國道322線六道路兩旁約3公里長的奇石花卉市場初具規模,招來香港、深圳、台灣等地客商。旅遊景點有都龍山莊、崑崙山革命舊址、北弓水庫(柳州市北弓青少年素質教育基地)、白露滾水壩、魯比葡萄園、平頭山遊樂岩等。 成團鎮領導班子按照"依託工業園區帶動,打造城郊園藝農業"的工作思路,以"保姆式"的服務熱忱歡迎各界人士到這片熱土投資興業,共創美好明天。洛滿鎮:位於柳江縣西北部,東接柳州市,西界流山鎮、土博鎮,北連柳城縣,南鄰三都鎮、成團鎮,距柳州市中心30公里,距縣城32公里。全鎮轄12個村委和1個居委會,102個自然屯,轄區內駐有柳州監獄、龍漢嶺林場等單位,總面積216.44平方公里,耕地面積51572畝。2005年末,轄區總人口36967人(不含露塘農場10446人),其中農業人口33181人,城鎮人口3786人。

洛滿鎮地理位置優越,交通便利,基礎設施完善,是柳州市十一五規劃中"柳州-太陽村-洛滿-六塘"工業帶的組成部分,且臨近柳州監獄,擁有大量國有土地和廉價勞動力資源,比較適合倉儲、物流企業發展。現有黔桂、枝柳鐵路穿越,並設有洛滿、福塘兩個火車站,東邊有柳江河穿越,設有露塘碼頭。洛滿火車站是枝柳、黔桂兩條鐵路的交匯站;黔桂鐵路正在擴能改造,工作進展順利,預計今年年底完工;宜柳高速公路橫穿境內,進出口處距集鎮中心僅8公里;正在施工的洛雒高速公路在洛滿與宜柳高速公路交匯,設洛滿進出口,同時進出口至集鎮區的平三級道路(路面寬8.5米,長4.6公里)也正在修建當中,預計今年9月完工;洛滿集鎮距柳江河露塘碼頭10公里。隨著洛滿火車站的擴建和紅花電站、柳州市柳太路的開工建設,洛滿鎮的水陸運輸條件將得到進一步改善。2003-2005年,洛滿小城鎮先後完成了日產1700M3的自來水廠建設,生活和生產用水用電均可滿足需求。修建了農業服務中心至屠宰場排水溝,硬化了古洲村委至龍潭道路,興建了燈光球場等小城鎮配套設施,未來我鎮將可能成為縣繼新興工業園之後的又一個投資熱土。

三都鎮:位於柳江縣西南部,東接成團鎮,南鄰百朋鎮,北連土博鎮、福塘鄉,西與里高鎮交界。距柳江縣城19公里,距廣西工業重鎮--柳州市29公里,國道322線由東北向西南貫穿全境,距宜柳高速公路入口15公里,與開發中的嶺排工業園區毗鄰,地理位置優越,交通便捷。全鎮面積127.55平方公里,有耕地面積3.29萬畝,下轄板江、白見、三都、覺山、里貢、龍興、工農、博艾、三加9個行政村和三都社區居民委員會,93個村民小組,人口3.47萬人,其中農業人口占95.2%,以壯、漢兩個民族為主雜居。三都是革命老區,歷史悠久,資源豐富,風光秀麗,人民勤勞。改革開放以來,在上級黨委和政府的正確領導下,鎮黨委政府帶領全鎮人民團結奮鬥,開拓進取,經濟建設和精神文明建設都取得了令人矚目的成績。 無核黃皮果

無核黃皮果三都鎮正在建設以柳邕路322國道沿邊為中心的萬畝花草苗木基地。如今國道兩旁的花草苗木種植規模已達到4000多畝,三都鎮的自然生態環境有了很大的改善,到處綠樹成蔭,花香四溢,鳥語可聞。近年來,鎮黨委、政府利用外資加快以白見村板朝屯為中心的農家生態旅遊區的建設,發展農業觀光、休閒娛樂、住行購物為一體的"農家樂"旅遊項目,很受遊客的歡迎,每年都有一大批遊客到三都遊覽觀光,享受農家生活,體味農村氣息。

旅遊資源

山青水秀、幽雅宜人的龍懷風景區:位於福塘鄉境內,離鄉政府3.5公里,有柏油路直達,是柳江縣最大的水庫,也是柳江縣的主要景點。黃金周期開設釣魚、燒烤等旅遊項目。里灘瀑布奇觀:位於福塘鄉高興村境內,瀑布泉洞深莫測,常年流水不斷,泉洞在半山腰,離地面高度約十餘米。每年夏季至秋初為泉水量充足季節,泉水日日夜夜向山下傾瀉,形成大面積的水簾,人們稱之為里灘瀑布。

龍棲洞:又稱乾王洞,位於福塘鄉境內,是傳說中中古時代,計氏豢龍公養的真龍曾棲息的地方。此洞高大寬敞,洞長數里,可容納上千人觀光。有一條小河流經此洞,常年流水潺潺,需泛舟而入。洞頂有天窗照亮洞中,可供觀景遊樂。洞內冬暖夏涼,水陸雜存,鐘乳石、石筍、石幔、石柱、石花等千姿百態,引人入勝。

北弓水庫:位於成團鎮境內,距市中心27公里,素有“南國天池”之稱的柳州市北弓學生素質教育基地學校內。基地已建成的項目可接待800多人的公寓、招待所、會議室、生態種養園、游泳池、高爾夫練習場、燒烤場、射擊場、迷你蹦極、卡拉OK廳、竹藝茶亭等等。地處柳江縣國營新興農場209國道(二級)、南柳高速公路出口和白蓮機場旁,規劃面積4500畝,距柳州14公里、穿山工業園13公里、都樂岩風景區6公里、縣城9公里,市區有3條公交線到達,交通優勢相當突出。園區與國家第一批糖料基地產業化龍頭企業、廣西五十強優秀企業柳興製糖有限責任公司聯為一體,供電、供水納入柳州水電供給網,各項基礎設施完善。新興工業園重點發展精製糖生產、汽車配件、機械通用零部件製造、電子、服裝、包裝等產業。目前已有柳州華僑緊固件廠、雙飛電器有限公司、汽車座椅有限責任公司等企業簽約落戶園區。由於地處柳州市南郊,煙塵、廢水等污染大的企業不宜進入。

廣西壯族自治區縣級以上行政區劃

| 地級市 | 市轄區、縣級市、縣、自治縣 |

| 南寧市 | 青秀區 | 興寧區 | 西鄉塘區 | 良慶區 | 江南區 | 邕寧區 | 武鳴縣 | 隆安縣 | 馬山縣 | 上林縣 | 賓陽縣 | 橫縣 |

| 柳州市 | 城中區 | 魚峰區 | 柳北區 | 柳南區 | 柳江縣 | 柳城縣 | 鹿寨縣 | 融安縣 | 融水苗族自治縣 | 三江侗族自治縣 |

| 桂林市 | 象山區 | 秀峰區 | 疊彩區 | 七星區 | 雁山區 | 陽朔縣 | 臨桂縣 | 靈川縣 | 全州縣 | 平樂縣 | 興安縣 | 灌陽縣 | 荔浦縣 | 資源縣 | 永福縣 | 龍勝各族自治縣 | 恭城瑤族自治縣 |

| 梧州市 | 萬秀區 | 蝶山區 | 長洲區 | 岑溪市 | 蒼梧縣 | 藤縣 | 蒙山縣 |

| 北海市 | 海城區 | 銀海區 | 鐵山港區 | 合浦縣 |

| 防城港市 | 港口區 | 防城區 | 東興市 | 上思縣 |

| 欽州市 | 欽南區 | 欽北區 | 靈山縣 | 浦北縣 |

| 貴港市 | 港北區 | 港南區| 覃塘區 | 桂平市 | 平南縣 |

| 玉林市 | 玉州區 | 北流市 | 容縣 | 陸川縣 | 博白縣 | 興業縣 |

| 百色市 | 右江區 | 凌雲縣 | 平果縣 | 西林縣 | 樂業縣 | 德保縣 | 田林縣 | 田陽縣 | 靖西縣 | 田東縣 | 那坡縣 | 隆林各族自治縣 |

| 賀州市 | 八步區 | 鐘山縣 | 昭平縣 | 富川瑤族自治縣 |

| 河池市 | 金城江區 | 宜州市 | 天峨縣 | 鳳山縣 | 南丹縣 | 東蘭縣 | 都安瑤族自治縣 |羅城仫佬族自治縣 | 巴馬瑤族自治縣 | 環江毛南族自治縣 | 大化瑤族自治縣 |

| 來賓市 | 興賓區 | 合山市 | 象州縣 | 武宣縣 | 忻城縣 | 金秀瑤族自治縣 |

| 崇左市 | 江州區 | 憑祥市 |寧明縣 | 扶綏縣 | 龍州縣 | 大新縣 | 天等縣 |