分布情況

裕固族人民

裕固族人民治縣境內的康樂、大河、明花、皇城區及馬蹄區的友愛鄉,其餘居住在酒泉市肅州區的黃泥堡裕固族鄉。

歷史沿革

裕固族自稱“堯呼爾”。據史籍記載,宋代裕固族先民被稱為"黃頭回紇",元稱"撒里畏吾,明稱"撒里畏兀兒",清稱"錫喇偉古爾"。在中華人民共和國建國之初,曾稱“撒里維吾爾”。1953年經本族代表協商,確定以同“堯呼爾”音相近的“裕固”(也取漢文富裕鞏固之意)為族稱。根據2010年第六次全國人口普查統計,裕固族人口數為14378人。畏兀兒不是維吾爾。這兩者在族源上是有巨大差別的。畏兀兒的族源是蒙古草原上下來的回鶻外九族的仆固、渾等部落和一部分內九族組成的部分回鶻人。維吾爾的族源是產生於現在吉爾吉斯楚河流域的西突厥庫耶私部落和西突厥咽嘜部落,由於這兩個部落較早依昄伊斯蘭教並且首先於唐朝末年占領喀什,才使伊斯蘭教大規模進入新疆地區。後來伊斯蘭教不斷通過聖戰消滅新疆佛教徒,乃至畏兀兒(西州回鶻)滅亡並東遷至甘肅,這是元明兩代歷史裡寫明的。真正的畏兀兒人作為佛教徒,大規模內遷至甘肅陝西、甚至是河南河北等地。因為與內地人文化相仿,這些畏兀兒人在明朝時就融入漢族社會了。少數牧區的畏兀兒融入藏族蒙古族或者被叫做裕固族。民族語言

一種為西部裕固語,屬阿爾泰語系突厥語族,語言接近維吾爾語,被稱之為“最古突厥語活化石”,一種是東部裕固語,屬阿爾泰語系蒙古語族。由於兩種語言不通,各部落為了便於交流,還使用漢語。裕固族沒有本民族的文字,漢語、漢文是裕固族共同交際的工具。生活環境

裕固族居住區地處河西走廊中部祁連山北麓的狹長地帶,草原遼闊,草質優良,是裕固族從事畜牧業的天然牧場。蔽天蓋日的原始森林,生息著許多珍貴的野生植物。在祁連山中還蘊藏著豐富的礦藏,其中,裕固族生產的玉石最為著名。民族祖先

裕固族的祖先可以追溯到公元前3世紀的丁零、4世紀的鐵勒和居住在色欏格河和鄂爾渾河流域的回紇。回紇是東部鐵勒(亦稱狄歷、敕勒、高車)的六大部之一。後來東部鐵勒在反抗東突厥汗國的鬥爭中,形成了以回紇為核心的部落聯盟,被稱為“九姓鐵勒”或簡稱“九姓”。8世紀中葉,回紇擊敗突厥在烏德勒山(今杭愛山支系)、溫昆河(今鄂爾渾河)建立回紇汗國。9世紀中葉,回紇汗國為黠戛斯所破,回紇各部四處遷徙,其中一支投奔河西走廊,與早先遷來的部分回紇匯合,在這裡生息繁衍,成為當今之裕固族。宋朝

裕固族自稱“堯乎爾”,一般認為這一名稱與歷史上的“黃頭回紇”和“撒里畏兀”有密切關係。“黃頭回紇”是宋朝初期出現於塔里木盆地東南部的回紇分支。元初,在黃頭回紇居住的地區,又出現“撒里畏兀”的族名。如今公認,元朝的撒里畏兀就是宋朝的黃頭回紇。元朝

裕固族——禮儀

裕固族——禮儀十五世紀中葉,各衛之間不斷發生戰爭,特別是吐魯番日益強大以後,頻繁侵擾各衛,關外各衛相繼崩潰,紛紛要求向關內遷徙。

十六世紀初,撒里畏吾人開始東遷。入關以後,裕固族又被稱為“黃番”。清朝康熙年間,被劃分為七族,即:大頭目家、楊哥家、五格家、八格家、羅兒家、亞拉格家、賀郎格家。大頭目被封為“七族黃番總管”賜以黃馬褂和紅頂藍翎子帽。

民國時期

民國時期,被稱為黃番的裕固族又分為兩族,一族稱黃黃番,即今日說屬於阿爾泰語系蒙古語族語言的一部分人;另一族稱黑黃番,即今日說屬於阿爾泰語系突厥語族語言的一部分人。1953年7月15—18日,甘肅省酒泉專署主持召開了“祁連山北麓各族各界人士座談會”,會議統一了裕固族的民族名稱。大家充分討論後同意定名為與自稱“堯乎爾”音相近的“裕固”二字作為族名,兼取漢語“富裕鞏(堅)固”之意。1954年成立了肅南裕固族自治(區)縣人民政府。從此裕固族開始了新的生活。

裕固族有著悠久的歷史和獨特的文化,它和曾於公元8世紀在蒙古高原推翻突厥汗國而建立回紇汗國的回紇以及由漠北遷到河西走廊的河西回鶻有密切關係。現今的裕固族是以古代回鶻人的一支——黃頭回鶻為主體,融合蒙、藏等民族而形成的。

物質文化遺產

由於上述特殊的遷徙歷史和文化背景,以裕固族為主體留下的物質文化遺產不是很多,值得一說的就是服飾文化,其中以精美工藝品而著稱的“頭面”最為精彩。口頭與非物質文化遺產豐富多彩,民間文學方面主要有神話、傳說、故事、民歌、敘事詩、諺語、謎語等。尤其民歌獨具風格,曲調樸實優美,有學者認為裕固族民歌格律,分別與古代文獻中記載的突厥語民歌、蒙古族民歌有許多共同之處,其中還保留著一些與《突厥語詞典》中記載的四行一段押尾韻的民歌形式相一致的民歌,同時又吸收了漢族的小調,回族和東鄉的“少年”,藏族的山歌、酒麴以及蒙古族的划拳曲等,並且把各種風格巧妙地融為一體,成為獨具本民族特色的優秀民歌。敘事詩有敘述和歌唱兩部分,以唱為主,以敘為輔,主要有《黃黛琛》、《薩里瑪珂》、《我們來自西志哈志》等。在神話、傳說中,保留著本民族不同歷史時期的政治、經濟、文化、宗教、習俗、觀念等諸方面的原始素材。有些英雄傳說故事中還保留有我國北方遊牧民族非常古老的母題,如《貢爾尖和央格薩》、《三頭妖怪的故事》、《猴媳婦的故事》等。已經蒐集整理出版的民間文學藝術作品集(包括個別內部出版物)有《裕固之歌》,《裕固族民間文學作品選》,《東鄉族、保全族、裕固族民間故事選》,《神奇的皮袋》,《中國民間歌曲集成?甘肅卷》等。除此,還有油印的《裕固族民間故事卷》(1)(2)、《裕固族民間歌謠、諺語卷》和《民歌集成?肅南裕固族自治縣卷》等資料本。傳統體育方面有“摔跤”、“賽馬”、“射箭”、“拔棍”、“大象拔河”等。節日方面有敬奉“點格爾汗”的原始崇拜活動,有跳護法、過會等佛事活動,有祭鄂博習俗。西部裕固語是歷史上“黃頭回紇”或“撒里畏兀”為主體的人所說的語言,這種語言和同語族語言相比,有自己的獨特之處,例如,由於體詞詞腰出現-z-音,從而與有共同地理環境和民族起源的現代維吾爾語相區別,而屬於由-z-<d(azaq<adaq‘腳’)發展而來的哈卡斯語族。數詞11到29的構成方法與同語族其他語言相區別,而與古代突厥語一樣。動詞詞尾缺乏人稱標誌,而具有“最古突厥語”性質。國外學界一直認為,西部裕固語是一種從“古代回鶻語”派生出來,並受類似“古代柯爾克孜語”影響的獨立語言。此外還有裕固族和維吾爾共同擁有的珍貴歷史記憶遺產——回鶻文獻。

習俗

傳統禮俗

按照裕固族的傳統禮俗,老人會在門口把你讓進帳篷,安排客人坐在左側面朝門口的貼地板床上,這是貴賓席。最好按他們的習俗,先用雙膝跪坐,然後盤腿坐下。一般是按男左女右分坐。當主人請你用餐時,不要站起來,更不得走動,也無須過謙,儘管吃好了。裕固族待客真誠憨厚,討厭虛情假意,並根據客人的身份、社會地位及與主人家的關係,將肉分成頭等、二等,宰一隻羊共分十二等。量人送禮,可由客人帶走。民間傳統有先敬茶後敬酒的習慣。在狩獵季節,裕固族還有野餐待客之習。

喝奶茶是裕固族人的重要習慣。過去的飲食特點是一日三茶,以茶為飯。一般到晚間才吃一點麵食。所以有客人時,裕固人總是先請喝酥油炒麵茶,然後才用手抓羊肉和青稞酒款待。客人在喝奶條時,一定要吃乾淨沉在碗底的“曲核”(一種呈塊狀的奶製品),這表示已經吃夠了,要不然的話,主人會—個勁地給你添加。

裕固族人好酒,而且酒量不小。不少人能喝4斤白酒.有的婦女也能喝上斤把。以酒待客是傳統習俗之一。他們的習慣是先吃後喝,在吃飽之後再喝酒。裕固族人喝酒從來不要萊,只是喝光酒,他們有個老規矩,就是用各種名目向客人敬酒,要千方百計地把客人灌醉,似乎只有這樣才盡到了主人之誼。裕固人敬酒都是敬雙杯。無論在場的有多少個人、只有兩隻小酒杯。在場的人要輪番給客人敬雙杯。沒有海量是難以招架的。

此外,裕固族划拳之風甚盛,程式複雜,花樣繁多。幾乎男女老少都會划拳。裕固族划拳有兩種,一種是叫拳,與漢族的差不多。另一種是啞拳,是不叫喊的。雙方每次只伸出一個指頭,按拇指大於食指、食指大於中指、中指大於無名指、無名指大於小指、小指大於拇指的順序決定勝負,如果雙方出的是不相鄰的兩指,則無勝負,重出。這種啞拳只有婦女、小孩或不會劃叫拳的人才採用。

到裕固族牧民家去做客,有一些禮俗是必須懂得的。如果是騎馬去,在離帳篷比較遠的地方就得下馬,以免驚動畜群。馬鞭不論長短一律放在帳篷外面,不要帶進去。離開時,不要出門就上馬,而應牽著馬走一段路,等主人回去了再上馬。假如帶了槍枝、彈藥或生皮、生肉也不要拿進帳篷。穿紅衣、騎紅馬的人是不準進帳篷的。這是由於裕固族信仰佛教的緣故。據說他們信奉的“毛神”就是穿紅衣、騎紅馬的,因此有這樣的禁忌。

喪葬習俗

裕固族的喪葬分三種:即火葬、天葬、土葬。過去部落上層和牧主、富戶宗教上層和未成婚的女子都實行火葬。所謂天葬,即將死者放在山頂上,任憑野獸飛禽啄食,實行這種葬法主要是貧苦牧民。土葬是部分部落在很久以前留下來的一種葬法。據說與圖騰崇拜、古時木棺風葬和樹葬有關,並有等級區別。有仰天腑地等形式的葬法。在近代實行木棺土葬各有同異。現在黃泥堡仍有天葬、土葬。現今的天葬是不成年的男女未婚夭折的才用此種葬法。火葬已寥寥無幾。過去不管那種葬法都要請僧眾念經超渡花費極大。現在也有少數念經的。婚俗

裕固族的婚姻為一夫一妻制,同姓同族間嚴禁通婚。中華人民共和國成立前,婚姻形式有包辦婚姻及帳房戴頭婚姻。帳房戴頭婚即女子成年時舉行戴頭儀式,在娘家可另豆帳房成家,是古老婚制的遺俗。喪葬有火葬、土葬、天葬三種形式。裕固族的婚俗頗為奇特,在婚禮儀式上,新郎向新娘連射三支無鏃箭(不至於傷人),象徵新郎新娘相親相愛,白頭到老。射罷,新郎把弓箭折斷,扔到門旁,由老人投進火里燒掉。這個習俗來源一個古老的傳說:從前,裕固人沒有火,後來有一個英雄取來火種,裕固人才過上好日子。當時,有一對新婚夫婦,丈夫外出狩獵,妻子在家不慎將火弄滅。她為向一個三頭妖求火而必須把血獻給它喝。幾天后,丈夫回來後,而妻子卻因妖精天天來喝血而變得骨瘦如柴。丈夫知情後,用三箭射落妖精三個頭,而自己也因受重傷死去了。從此,裕固族人民為了防止妖精再來,也為了紀念那位驅逐妖魔的英雄,舉行婚禮時便興起這個儀式。象徵新娘有勇敢善射的丈夫保護,妖魔鬼怪不敢興風作浪。蘊含著裕固人戰勝邪惡、追求幸福生活的決心和願望。

依照裕固族的風俗習慣,婚禮結束,婆家招待完賓客後,新娘則要按照喇嘛選定的吉日、時辰、方向,放牧二至三天。放牧期間新娘要親自數牛、數羊、數馬,並捻一桿線,拾一捆柴。這樣做,一方面為了表示新娘能幹、勤儉,另一方面則是用以告知諸山神,這一家添了新人,並且開始放牧、治家了。

裕固族婚禮分兩天進行,第一天在女家,次日在男家,後者要更隆重才行。在婚禮上,男女雙方都要聘請歌手。在姑娘出嫁之日,舉行戴頭儀式。當天,女家的親朋聚集在姑娘家中。來客帶來潔白的哈達,敬獻給女方的父母,表示對姑娘出嫁的祝賀。傍晚,主人請客人們在氈房中席地而坐,男客在左,女客在右,在一片歡笑聲中,拉開了婚宴的帷幕。

酒過數巡,當啟明星冉冉升起,新娘在伴娘的陪同下進入鋪有紅地毯的氈房,舉行戴頭面儀式。戴頭面由兩位少婦主持。舅舅或歌手們唱起典雅的《戴頭面歌》:啟明星閃閃發光,心愛的姑娘把頭面戴上/送親的馬隊就要出發/把姑娘送到婆家門上。

在悠揚的歌聲中,即將出嫁的姑娘,在兩位少婦的精心打扮下,改變了髮式,戴上喇叭形氈帽,佩戴上胸飾和背飾,戴上用銀牌、玉石、珊瑚、瑪瑙、海貝等編製成的頭面。這個儀式意味著姑娘已經結束了天真爛漫的少女時代,走向新的生活。

紅日初露,主婚人宣布飲“上馬酒”。新娘便和一位伴娘同騎一匹馬或駱駝,告別慈母,在父親、叔叔、兄弟、姐妹等家族人組成的送親隊伍的簇擁下,一路飲酒歡歌,向新郎家進發。男方迎親的隊伍在途中鋪下一條氈毯,氈毯上備有一隻煮熟的羊、酒和飯。送親隊伍來到時,迎親的人們向女方客人贈送哈達,表示敬意。然後送親的人們下馬飲酒吃飯,謂之“打尖”。“打尖”之後,兩路人馬匯聚一起浩浩蕩蕩向男方家走去。

到男方家門時,女方善騎者在主持人的指使下,馳馬、駱駝向專為新娘設定的小氈房進行衝擊,大有踏平之勢。男方親友則奮力驅逐。衝擊三輪,再繞小氈房三圈方休。這是一種象徵性的儀式,其意在考驗男家對新娘的護衛能力。

接著是舉行向新郎贈送羊小腿儀式:把酥油塗在新郎額頭上,把羊小腿掛在她的腰帶上。這個儀式的意義正如《贈羊小腿詞》所表達的“羊小腿上粘著毛,好比婆家娘家彼此好得分也分不開”。

按裕固人風俗,在贈羊小腿的同時,要向新娘舉行射無簇箭的儀式。在《薩娜瑪珂》婚俗民歌和豪放的祝酒歌中,一對裕固族新人,進入洞房,共同吃著羊小腿,從此開始了他們甜蜜的生活。

結婚典禮後戴頭面

流行於甘肅肅南裕固族自治縣裕固族的婚姻風尚,即結婚典禮舉行第二天女子必經的儀式。這一天,將第一副用珊瑚、瑪淄、海貝等裝飾物製成的寬約5寸、長約3尺的頭面系在待嫁女子的髮辮上。頭面是裕因族婦女繫於髮辮的裝飾品。頭面一般分為3條,每條重達3-3.5公斤。頭面用長條型硬板布牌製成,每條分為4段,每段之間用銅環連線,每段圖案不同,珍貴的裝飾品由彩色絲線鑲嵌、編織而成。其髮辮梳為3條,左右髮辮由耳後垂於胸前,另外一條垂於背後。戴頭面時,請來專門的歌手在一旁唱《婚禮歌》,即《戴頭面歌》,歌詞大意是:

啊咾唉!

啟明星兒出來了,新娘應該梳頭了。東方朝霞升起了,新娘該戴頭面了。

啊咾唉!

新娘坐在鏡子面前,黑油油的頭髮多好看;像絲線一樣光亮,像流水一樣柔軟

啊咾唉!

鑲著珍珠瑪瑙的頭面,是慈祥的母親在燈下繡成;新娘載上多么漂亮,好像一架六叉的鹿茸

啊咾唉!

穿上這件繡花的袍子,祝新娘到婆家生個男孩。載上這項帶穗的氈帽,祝新娘到婆家生個女兒啊咾唉:

送親的隊伍就要出發,送親的馬隊浩浩蕩蕩,揚起的灰塵遮天蓋地,把新娘送到婆家門上。

唱過《戴頭面歌》之後,則由新娘的舅舅、客人與代表新娘的歌手對唱,歌詞大意是感激父母的養育之恩,以及對新娘即將離開娘家心情的勸解和安慰等。邊唱送別歌,邊由東家給送親的主要客人敬上"上馬盅"酒,伴娘將新娘扶持到馬背或駝背上,並由新娘的姐、妹或嫂一人陪同新娘騎一匹馬或一峰駱駝。戴頭的當天或次日由女方的親朋好友送姑娘到男方家完婚。新娘戴頭的時間和系頭面的人(均為婦女),都要請喇嘛算勢而定,一般是在清晨進行。

傳統文化

裕固族本民族的文字雖然已經失傳,但是民間仍然保留著自己優秀的文化傳統。包括神話、傳說、寓言、民歌、敘事詩、格言、諺語等。其民歌曲調獨特,內容多是表達勞動和愛情。《黃黛成》和《薩娜瑪可》是流行較廣的歌曲。裕固族人民人人會唱歌,裕固族民歌有敘事歌、牧歌(東部語稱“瑪爾至順”、西部語稱“瑪爾至耶爾”)。牧歌中有牧羊歌、放馬歌、放牛歌、牧駝歌。勞動歌中有奶幼畜歌、剁草歌、擀氈歌、割草歌、捻線歌等。風俗歌主要包括婚禮歌和送葬曲。歷史上曾有職業歌手。國內外都有人對裕固族民歌作深入研究,發現有些民歌如“搖籃曲”等,還完整地保留著2000年前匈奴民歌的曲調,這些曲調由匈奴人傳給了裕固人的祖先一鐵勒、回紇人,回紇人又代代相傳,一直傳到今天的裕固人。裕固族人還擅長造型藝術,主要是實用的工藝美術品。例如編織的各種口袋、毯子、馬韁繩等,他們在上面織出美麗的花紋、圖案,結構和彩色樸素大方。婦女還擅長刺繡,各種圖案形象生動,獨具特色。民族傳說

裕固族民間故事與傳說,內容豐富、語言生動,富有民族風格。“天鵝琴”就是其中之一。傳說很久以前,有個貧窮的小伙子,整天為部落主放牧,過著食不果腹的生活。小伙子有副好歌喉,他每天都邊放牧邊唱歌。人們非常喜歡他的歌,每當聽見他的歌聲,似乎就能減少許多痛苦和憂愁。他的歌不僅人喜歡,動物也愛聽。每當他唱歌時,都有許多天鵝來聽,而且別的天鵝聽完就飛走了,唯有一隻白天鵝拍著翅膀跳舞,久久不願離去。天長日久,小伙子和這隻白天鵝形影不離,成了好朋友。一天早上,小伙子又來到湖邊,卻不見白天鵝飛來。他以為白天鵝還在睡覺呢,就趕忙進蘆葦叢中去找。不料,走到蘆葦叢中,卻飛起一群黃尖子鳥。他上前一看,白天鵝已經被這群毒鳥吃得只剩下了骨架和肚腸,小伙子撲上去抱住骨架大聲痛哭,從早晨一直哭到星星閃亮,哭累了,也睡著了。

第二天,小伙子醒來時,發現天鵝骨架變成了一架美麗的琴。他仔細一看,琴上裝有六根弦,都是天鵝腸子做的。琴頭和天鵝頭一模一樣,眼睛還在閃光呢。小伙子驚奇地撥動第一根弦,天鵝琴發出了異常美妙的聲音。琴聲未落,晴天突然打起了響雷,下起了大雨。撥動第二根弦,雨住了,雲也散了;撥動第三根弦,天氣變得晴朗,眼前落下了一道美麗的彩虹;撥動第四根弦,傳來了一陣非常動聽的歌聲;撥動第五根弦,發現了一匹駿馬遠遠向他走來。他騎上馬,奔向歌聲飛來的地方,可是到了那兒,什麼都沒有。小伙子想起還有一根弦沒有撥動,當他撥動第六根弦時,一位身穿白裙的美麗姑娘,從雲彩里飛下來,微笑著在他馬前鞠了一躬。小伙子忙把姑娘扶上馬。兩個人騎著馬,彈著天鵝琴,走遍了裕固族草原。原來,那姑娘是天鵝仙女,他同情小伙子,就下凡和他成了親。據說以後姑娘又和小伙子回到了天上。從此,裕固族有了自己民族的樂器——天鵝琴。

社會經濟

建國前

裕固族的社會經濟,在肅南以個體私有的遊牧經濟為主。在黃泥堡以個體私有的農業經濟為主,都屬自給自足的自然經濟。手工業尚未脫離主要生產部門單獨分離出來。雖然,唐、宋、遼時期,回紇商人足跡遍及西域和中原各地,回紇經商著名一時,但到解放前夕,裕固族的經濟仍然很落後,商品交換少。占人口很少的牧主、地主和部落頭目,擁有社會絕大部分牲畜、草場和土地,他們通過僱工、租佃和典當草場(土地)、放高利貸等方式,對廣大占有很少或不占有生產資料的農牧民和牧工進行剝削。國民黨反動派的苛捐雜稅、勞役也很重。在社會制度上,肅南地區實行的是封建部落制度,部落頭目對民眾擁有特權,國民黨政府則通過部落上層對裕固族人民進行統治。黃泥堡地區實行的是國民黨政府的保甲制度。解放後

中華人民共和國的成立,使裕固族人民獲得了民族平等和民族區域自治的權利。1954年成立了肅南裕固族自治縣和黃泥堡裕固族鄉。1956年裕圊族地區完成了民主改革,1958年實現了合作化和對牧主經濟的社會主義改造。建國40多年來裕固族地區社會經濟文化事業得到了迅速發展,1990年肅南裕固族自治縣工農業總產值達6228萬元。農牧業發展成就巨大,通過牧草、畜種改良,興修水利,科學養畜,科學種田,農牧業基礎得到了改善,增強了發展後勁。工業從無到有,發展起來,一批工礦企業建成投產。中國小教育形成體系,衛生院(所)完備,為裕固族民眾提供了教育、醫療保障。裕固族人民的生活水平有了很大提高。裕固族幹部隊伍、科技隊伍迅速成長起來。自然資源

肅南裕固族自治縣地處河西走廊中部祁連山北麓的狹長地帶,草原面積廣闊。自秦漢時期起,這裡就是古代遊牧民族繁衍生息的理想場所。裕固族人民也秉承其先民的生產、生活經驗,發展、形成了自己獨特的畜牧業經濟和文化,為甘肅乃至全國的經濟建設和文化發展,都做出了重要貢獻。裕固族曾長期過著“逐水草而居”的遊牧生活,後逐漸發展到遊牧、半遊牧半定居和定居放牧三種生產方式並存。現以半遊牧半定居和定居放牧為主,同時還經營小部分農業、林業、副業等。

裕固族養的牲畜以綿羊、山羊、氂牛、犏牛、黃牛、馬和駱駝為主,還有少量的驢、騾等。由於草場和傳統牧養習慣、經驗的不同,各地幾乎都有自己的“知名品牌”、“拳頭產品”。正如民間俗諺所說:“水關的驢,楊哥的馬,皇城的羊毛賽棉花;白銀的山羊,大岔的牛,明花的駱駝力量大”。

適應畜牧業生產的需要,裕固族牧民夏秋季多以帳篷為家,冬春季多住土木結構的房屋。帳篷過去多為圓錐形,現方形居多。篷布是用氂牛和山羊毛織成的毯子,用毛線縫製而成的,既可遮風防雨,又便於轉場搬遷。扎立帳篷,多選擇避風向陽的地點,根據山形和水路確定坐向,多坐北朝南,也可朝西或朝東,唯忌帳篷門朝向北方。因為他們認為門朝北開不吉利,故有“人只有到了倒霉的時候,門才朝北開”之說。

服飾文化

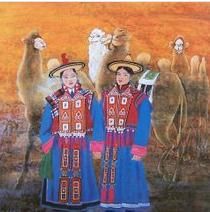

“衣領高、帽有纓”,是裕固族服飾的一大特點,生活和文化傳統形成了服飾上的審美標準,服飾的樣式、花色、刺繡圖案、花紋都按其民族習慣形成並代代相傳。民間流傳著“水的頭是泉源,衣服的頭是領子”,“帽無纓子不好看,衣無領子不能穿”的民歌。裕固族婦女的帽子,特點非常鮮明。裕固族西部地區的帽子是尖頂,帽沿後部捲起,用白色綿羊羔毛擀制而成的,寬沿上鑲有一道黑邊,內鑲狗牙花邊並用各色絲線滾邊,帽頂腰部前面,有一塊刺繡精緻的圖案;東部地區的大圓頂帽,形似禮帽,頂比禮帽細而高,是用芨芨草桿和羊毛線編織成坯,用紅布縫帽里,用白布縫帽面,帽沿縫黑邊,鑲花邊。裕固族女帽不論是西部還是東部,帽頂都用紅線縫成帽纓。裕固族婦女的帽子,是姑娘和已婚婦女的區別標誌,姑娘到了成婚年齡,舉行出嫁戴頭面儀式時才能戴帽子,表示已婚。裕固族姑娘的服飾又是另一種風格。姑娘三歲剃頭時,要把後腦勺的一片頭髮留下來,長發和串有珊瑚珠的絲線編成一條辮子,辮梢垂線穗被塞到背後的腰帶里。兩鬢的頭髮按年歲的增長,一歲編一個小辮,一直到出嫁。到了十三四歲時,前額要帶“沙日達升戈”,即在一長條紅布上,用各色珊瑚珠,綴成美麗的圖案,做成一條三寸寬的長帶,帶的下沿用紅色或紅、白兩色小珠子串成很多穗子,把帶子從前額纏過繫到腦後,穗子像珠簾一樣齊眉垂在姑娘的前額。身穿類似大人的小袍褂,腰束彩色腰帶,胸前戴“舜尕爾”,背後帶“曲外代尕”,即用紅布做成的兩塊長方形硬布牌,上綴有魚骨做的圓塊、各色珊瑚珠組成的圖案,下邊有紅色線穗,並用各色珊瑚、瑪瑙、玉石珠串成的珠鏈把兩塊布牌連起來,戴在脖子上,分別垂掛在胸前和背後。過去姑娘到了十七或十九歲,就到了成婚的年齡,在婚禮戴頭儀式上,姑娘便換下少女的服裝,開始穿上新婚禮服。

裕固族服飾中最具特色的要屬新婚禮服。每當姑娘出嫁時,伴娘要在眾賓客面前摘下新娘頭上身上原有的姑娘服飾,換上嶄新的嫁衣,然後在舅舅領唱的哭嫁歌聲中,給新娘戴上頭面。過去根據娘家的經濟條件,要請能工巧匠來家裡精心繡制。一套嫁衣不僅是父母親的深情厚意,還是家庭財富的象徵。裕固族婦女的頭面是一件非常精製且價值昂貴的民間工藝品。頭面即頭飾,裕固語稱其為“凱門拜什”。頭面用料考究,做工也相當精細。用紅色珊瑚珠、白色海貝殼、瑪瑙珠、珍珠、孔雀石、銀牌、銅環穿綴,用紅布、青布或紅色香牛皮做底,中黃、淡黃、中綠、翠綠、黑、赭、紫紅、大紅諸色絲線合股滾邊,用各種珠子穿綴成色彩斑斕的圖案。一般以紅色珊瑚珠做底色,白色藍色珠子為圖案,把特製的銀牌、孔雀石、珍珠鑲嵌在圖案中。頭面分三條,胸前分左右兩條,上端在耳際以上編入髮辮,下端至腳面,中間勒入腰帶,前面兩條的圖案,色彩完全對稱統一,每條又分為四節,每節都有一定的象徵意義;還有一條在背後,裕固族語稱為“阿爾擦勒”,比前面兩條要窄,同前面一樣戴在腦後帽蓋的髮辮上。一般用青布做底,各色絲線滾邊,上綴二十三塊大小不一用白色海螺磨製的圓塊,也有紅色珊瑚珠做底色,稱為“董”的白色海螺圓狀塊鑲在中間,從上到下一長條,家庭經濟條件一般的人,只綴二十三塊董,不用珊瑚珠襯底。頭面是裕固族民間工藝品中的精華,色彩強烈而鮮明,花紋圖案排列整齊又對稱,構思精巧,裕固族姑娘佩戴後顯得端莊美麗大方。裕固族婦女戴頭面的同時,也要戴上尖頂的“扎拉帽”。

裕固族姑娘出嫁時戴頭面的習俗在民間有各種說法,一種說法是過去裕固族女子特別能幹,家裡家外都由女人一個人操持,男人在家裡沒有地位。後來人們為了使女人結婚後順從男人,就讓女人結婚後前胸後背戴3條沉重的帶狀物幹活,頭面也有七八斤重,由此形成了結婚戴頭面的習俗。另一種說法是為了紀念裕固族女英雄薩里瑪珂。傳說薩里瑪珂是裕固族白頭目的妻子,在一次民族危亡的關頭,她挺身而出,勇敢地穿上戰袍,率領全部落的男女青年沖向戰場,經過浴血奮戰打敗了敵人,成為拯救民族的英雄。但是白頭目手下有一奸臣,他把薩里瑪珂視為眼中釘,一直想陷害她。當薩里瑪珂回娘家探親時,奸臣在馬背上馱了兩褡褳“禮物”,並叮囑薩里瑪珂看見父母的帳篷時把褡褳口子打開。薩里瑪珂走到家鄉的山崗上,遠遠看見父母親的帳篷,她興奮地順手打開了褡褳口子,“撲啦啦”一聲,一群鴿子從褡褳中飛出,馬受到驚嚇,把毫無防備的薩里瑪珂摔下馬,拖著狂奔。當娘家人抓住烈馬時,薩里瑪珂頭頂流血,前胸血肉模糊,脊背露出了白骨。從此,為了紀念這位女英雄,裕固族姑娘出嫁時,一定要戴頭面。前胸兩條用紅色珍珠鑲嵌,表示要護住薩里瑪珂的兩個乳房,背後一條用白色的“董”(即用白石或海貝磨製而成的裝飾物)鏨滿紅底馬布帶,表示保護薩里瑪珂的脊背。帽子綴上紅纓穗,表示薩里瑪珂頭頂上流的鮮血。腰裡扎紅腰帶表示薩里瑪珂的滿腔熱血拋灑在故鄉的土地上。

裕固族無論男女,多穿高領的寬鬆長袍,束以腰帶,這種源自甘州回鶻的傳統裝束,使人顯得灑脫、大方、莊重、剛毅。

婦女身穿高領偏襟長袍,按季節分為夾棉和皮衣,衣領高齊耳根,衣領外面邊沿用各色絲線上勁合股,摹仿天上的彩虹,用赤、橙、黃、綠、青、藍、紫等七色或九色、十三色,精心攀繡成波浪形、三角形、菱形、長方形等幾何圖案,把觀察到的自然界各種景色融入生活,美化生活。袍子一般用綠色或藍色布料製作,下擺兩邊開衩,大襟上部、下擺、衣衩邊緣都鑲有雲字花邊。腰扎桃紅色或綠色腰帶,腰帶右下方掛紅、綠或天藍色的正方形綢帕,少則二塊,多則四塊;腰帶上還佩掛3寸小腰刀,刀鞘上飾有精美的刺繡圖案和紅纓穗,大襟衣扣上掛有刺繡的荷包、針扎。婦女長袍上面一般要罩一件高領偏襟坎肩,用料考究,做工精細,華麗大方,一般都用紅色、紫色緞子縫製,形式似偏襟背心(高領和長袍同),下擺左右開衩,鑲上彩色絲綢花邊,後背從左肩到右肩鑲一道半圓形花邊,或者衣領用彩色絲線攀繡,偏襟邊緣上到領口、下到腋下繡上各種動物花邊。下半身無論冬天還是夏天只穿一條單褲。裕固族婦女過去在日常生活中很少穿鞋,夏天放牧、擠奶時常打赤腳,冬天穿一種前面尖而翹的名為亢沉的皮靴。逢年過節和有重大喜慶活動時,則穿一種尖鼻子軟腰繡花鞋,這是一種布靴,鞋幫上繡花草、小鹿、小羊等動物圖案。

裕固族男子服飾也有獨特的地方。頭戴金邊白氈帽,帽沿後邊捲起,形成後面高前面低的扇面狀。帽沿鑲黑邊,帽頂多在藍緞上用金線織成圓形或八角形圖案。身穿大領偏襟長袍,過去富裕人家多用布、綢、緞等面料縫製,窮人家則把牡羊毛捻成毛線並織成白褐子來縫製;冬天富裕人家男人多穿用綢緞或布料做面子的皮袍,窮人家只能穿沒上布面的白板皮襖。男子一般都系大紅腰帶,腰帶上帶腰刀、火鐮、鼻煙壺。不論單棉服衣襟都用彩色布條和織金緞鑲邊,富裕人家也有用水獺皮鑲外邊的。單、夾袍下擺左右開衩,在衣衩和下擺外鑲邊。上年紀的老人,腰間要掛香牛皮縫製的煙荷包,荷包呈長脖子大肚皮的花瓶狀,底部垂紅纓穗,荷包上還帶有弩煙針和銅火蠱。旱菸鍋多是一尺多長的烏木桿,兩頭分別安上玉石或瑪瑙菸嘴和青銅或黃銅煙鍋頭,總長二尺左右,平時從脖子後面插入衣領,菸嘴露在外面。裕固族男子,逢年過節或重大活動,要在長袍上面罩一件青色長袖短褂,左右開小衩。據傳說,清朝順治年間,清朝廷強迫裕固族男子留長辮,穿黑色馬褂。男子下身穿單褲,冬季腳穿用牛皮製成的高腰尖鼻的皮亢沉,穿毛襪。明花區男子也穿手工製作的雙鼻樑圓頭高腰布靴,靴幫多用青布,上面納白線轉雲字圖案。

裕固族的服飾喜歡用紅、藍、黑、白等對比強烈的色彩,給人以深刻的印象。如頭面的編織圖案,雖然極為簡單,僅以方、圓幾何形狀的組成,但因以紅色為底,以藍、白、黃、黑構圖,故十分顯目,而不使人覺得單調;尤其是銀牌綴在紅色的頭面上,更見效果,立體感極強。又如白氈帽上鑲以紅、黑色的邊沿飾紋,也因色彩的對比分明,而使邊沿飾紋非常清晰,令人產生玲瓏、輕快的美感。這種以對比色彩強烈來造成圖案醒目、生動的手法,在綠色的大草原中,顯得很得體,與裕固族粗獷、豪放的性格相協調。

當然隨著社會的發展,裕固族服飾的結構和功能也在發生著變化。裕固族人平時很少穿戴民族服裝,只有在節日或喜慶場合才穿一下,而且有些人穿,有些人已經不習慣穿,民族服裝已成為裕固族文化的一種點綴。但是在裕固族服飾方面又出現了兩種新的現象:一是把長年壓在箱子底下的裕固族服裝翻出來,成立了民族服裝模特隊。在喜慶節日,中老年婦女穿上裕固族古老的“凱門拜什”(頭飾)走上了舞台,姑娘們身著經過改進的裕固族服裝翩翩起舞。酒泉市黃泥堡裕固族鄉是裕固族中最早放棄裕固語轉用漢語的地方,過去全鄉沒有幾戶人家有裕固族服裝。2002年他們一次定做80多套裕固族服裝,在當年的酒泉市春節社火表演中,她們用華麗的服裝和優美的動作,盡情展示裕固族傳統文化的風采,贏得當地人民的一致好評。二是將裕固族婦女的紅纓帽子按比例縮小,製成旅遊紀念品出售。由於裕固族帽子有豐富的文化內涵(為了紀念裕固族歷史上的一位女英雄)和鮮明的民族特色,這種旅遊紀念品頗受大家歡迎。由此也推動了當地民族服裝加工業,過去民族服裝都是牧區的牧民自己製作,肅南縣城就有好幾家民族服裝店。

歷史文獻

裕固族文字已經失傳,但是裕固族祖先在歷史上用回鶻文創造了大量的文獻資料。一般認為,回鶻文是公元8-15世紀主要流行於今新疆吐魯番盆地和中亞楚河流域的一種文字。宋元時期回鶻語成為河西一帶的通行語言,敦煌、甘州成為裕固族先民——回鶻人的佛教中心。這期間他們用回鶻文記錄和創作了許多作品,並進行了頗具規模的佛典翻譯工作。明清以後隨著河西回鶻勢力的衰微,回鶻文逐漸被忘卻,用這種文字寫成的文獻也隨之湮滅。19世紀末20世紀初由於甘肅敦煌藏經洞的發現開始有一部分回鶻文文獻問世。敦煌出土的回鶻文獻約占整個(包括新疆)出土的回鶻文獻的三分之一,這些回鶻文獻是裕固族珍貴的歷史記憶遺產。

回鶻文寫本《金光明最勝王經》(簡稱《金光明經》)1911年俄國突厥學家馬洛夫在甘肅酒泉文殊溝(肅南裕固族自治縣轄區境內)所得,先存俄羅斯科學院東方學研究所,另外兩葉為瑞典考古學家別爾格曼於1927——1935年間在甘肅所得,現存斯德哥爾摩民族學博物館。紙質粗厚,呈黃褐色,保存良好。字型為回鶻文楷書體,幾近於刻本體,清晰易讀,語言古樸流暢。此經譯自唐義淨的十卷漢文本。譯者為10世紀回鶻著名學者別失八里(北庭)人勝光薩里。甘肅酒泉文殊溝發現的抄本寫於清康熙二十六年(1687年),抄經地點是敦煌。由於現存回鶻文文獻絕大多數為斷簡殘篇,所以此抄寫本就顯得特別重要。法國學者沙畹認為《金光明經》是裕固族先民“薩利回鶻的遺物”;中國學者認為這部佛經雖然是別失八里(北庭)人勝光薩里譯自漢文,但是抄寫時間是清康熙二十六年(1687年),新疆的維吾爾族在此之前200年就全部改信伊斯蘭教,所以它的抄寫者不會是信仰伊斯蘭教的維吾爾人,很可能是裕固族佛教徒,這份文獻說明裕固族直到清朝初期至少在宗教界還使用回鶻文。回鶻文《大元肅州路也可達魯花赤世襲之碑》,現存甘肅省酒泉市博物館,碑文用漢文和回鶻文書寫。此碑立於元順帝至元21年(1361年),立碑人為唐兀(西夏)族人善居。此碑記錄了一個唐兀族家族自西夏滅亡後,到元朝末年150年間六代13人的官職世襲及其仕世元朝的情況,為我們了解元代河西走廊地區唐兀族的活動和回鶻語文的使用情況提供了珍貴史料。據學者研究,此碑的漢文為釋教禪師所書,回鶻文撰寫者是肅州信奉佛教的裕固族先民撒里畏兀人。

此外,敦煌出土的回鶻文還有如下幾種:回鶻文敘事詩《帝啼和法上的故事》;回鶻文秘宗文獻《吉祥輪律議》;回鶻文韻文體《觀音經相應譬喻譚》;回鶻文《善惡兩王子故事》殘卷;回鶻文《俱舍論頌注》殘卷;回鶻文佛教詩歌集;回鶻文《阿毗達磨俱舍論安慧實義疏》;回鶻文《阿昆達磨順正理論》節本殘卷。上述回鶻文文獻都出自敦煌千佛洞,但它們和敦煌藏經洞的漢文典籍一樣,幾乎全部流落到國外,它們分別存於倫敦大英圖書館、巴黎國立圖書館、斯德哥爾摩民族學博物館和日本京都有鄰館等處,只有很少幾件殘文保留在我國敦煌文物研究院和蘭州博物館。

雖然裕固族有著悠久的歷史和獨特的文化,但是在全球經濟一體化和社會生活現代化的大潮中,裕固族的傳統民間文化,特別是以口頭傳統為主要存在方式的非物質文化遺產正在迅速變異或消亡。對此地方政府也在採取多種形式,進行積極搶救和保護。每天分3次播出,每次10-15分鐘,主要播放裕固族生活習俗、對話、民族歷史和民歌等。其目的是“在全縣範圍內逐漸形成尊重民族文化、研究民族文化的良好社會氛圍”。自治縣政府成立了裕固族文化研究室,從全縣各部門、單位抽調精通裕固族語言、具有一定研究水平,並熱心於民族文化研究的人員,開展裕固族文化遺產的蒐集、整理和研究工作,並創辦了刊物《堯熬爾文化》。縣文聯成立了“中國裕固族文化園”籌備組,創辦了文藝刊物《牧笛》。這些新舉措在肅南裕固族自治縣的歷史上都屬於首次。由此可以看出,裕固族文化遺產正在引起越來越多的社會各界人士的重視和關心。

民居特色

裕固族牧民居住的方形帳房用6根或9根木桿支撐,周圍用褐氈搭蓋而成,別具特色。他們住的是帳篷。這種帳篷是用耗牛毛編織的毛氈做成的。一般長約5米、寬3米、高2米,四周用牛毛繩拉緊固定。坐在帳篷里似乎能看見星星點點的天空,但卻不漏雨,且能遮風.帳篷內左側是用原木搭成的貼地板床,大約占帳篷的一般,上面鋪著厚厚的毛氈,這時全家人安睡、談天、用餐之處,也是會客廳。帳篷的右側就是廚房。他們燒的是乾牛糞,這種燃料火力挺大。既沒有什麼怪味,也沒有那種嗆人的濃煙。飲食習慣

裕固族人民的飲食與他們從事的畜牧業相適應,一般一日喝3次加炒麵的奶茶,吃一頓飯。主食是米、面和雜糧,副食是奶、肉。他們還喜歡飲燒酒,抽旱菸。禁吃大雁、魚,忌食尖嘴圓蹄的動物,如馬、驢、騾、狗和雞等。(不吃馬、驢、騾是因為裕固族人在遊牧時代需要他們來馱運物品,對裕固族人至關重要,你聽過有獵人拿槍當柴火的故事么?不吃狗肉是因為狗是裕固族人最得力的幫手。至於雞,裕固族人基本上都在吃,早就不是禁忌了,但切記:裕固族人不吃猛禽,如鷹、雕、隼等。)奶和茶在裕固族人民日常生活中占有十分重要的位置,民間有一日三茶一飯或兩茶一飯的習慣,每天早晨起床後,一般都先將淨水或剛開鍋的茶舀一勺灑在帳篷周圍,意味著新的一天已經開始,然後調入酥油、食鹽和鮮奶反覆攪動後即可飲用。如果再加上酥油、奶皮、曲拉(奶疙瘩)、炒麵、紅棗或沙棗就可當早點了。中午也要喝茶,到了晚上,待一切勞動結束後,才開始正式吃飯。晚上吃的飯一般以米麵為主,有米飯、面條、面片等。

裕固族平時喜食牛、羊肉,通常把牛、羊肉做成手抓肉、全羊、牛、羊背子(即把完整的牛、羊臀尖帶骨煮熟上桌)、燜羊肉條、風乾羊肉干、牛、羊雜碎湯等。除牛、羊肉外,也食豬肉、駱駝肉、雞肉或炒菜。食用牛、羊時常佐以大蒜、醬油、香醋等。

由於自然條件限制,牧民平時很少吃到新鮮蔬菜,只能採集些野蔥、沙蔥、野蒜、野韭菜和地卷皮(類似木耳)等野菜。秋季草原上到處都有鮮蘑,所以鮮蘑是入秋後常食的菜。

裕固族的奶食品主要用氂牛、黃牛、羊奶為主製作,有甜奶、優酪乳、奶皮子、酥油和曲拉。裕固族還喜歡在大米飯里、粥里加些蕨麻、葡萄乾、紅棗,拌上白糖和酥油,或在小米、黃米飯內加些羊肉丁、優酪乳,作為主食。

裕固族平時還喜將麵粉做成面片、炸油餅、包子等,最拿手的是吃水餃,到了冬天,家家都要做許多餃子,然後凍起來,現吃現煮,有的人家甚至一直可以存到春天大忙時再吃。

典型食品:裕固族用羊肉製作各種菜餚,其中較有代表性的是肉腸和支果乾。

剪鬃毛:裕固族的傳統農祀活動,流行於甘肅肅南一帶,一般在每年農曆四月十一日以後的幾天內擇日舉行。裕固族人非常愛護牲畜,當小馬駒長到一周歲時,要舉行隆重的第一次剪鬃儀式。在這一天,要請來親朋鄰友祝賀。剪鬃時,一邊唱《剪鬃歌》,一邊剪。剪下的第一撮鬃毛,拿進帳篷,獻給佛像,以求保佑。剪完後,主人要盛情款待客人。客人借酒祝興,讚美主人有了駿馬。最後,主人要騎上馬駒串帳篷。每到一處,人們要以吉利的話祝賀。

火驅凶神:裕固族的古老宗教性習俗,每年春節除夕前舉行。舊時,人們認為每年陰曆除夕至次年正月初五,是凶神惡鬼最猖狂的時候,只有火才能驅逐凶神惡鬼。因此,除夕來臨,裕固族家家戶戶要把帳篷(或房屋)內外打掃得乾乾淨淨,然後在門外的空曠地方點燃兩堆火,邊放鞭炮,邊驅趕牲畜從兩堆火中間通過。從除夕到正月初五,帳篷及畜圈內外都要掛上酥油燈,徹夜通明。這樣,凶神惡鬼就不敢接近人畜,以保平安。

六月大會:俗稱“過會”,是裕固族傳統宗教節日。流行於甘肅肅南縣裕固族居住地,各寺院會期時間不一,多在農曆六月初一至十五日舉行。屆時,山區牧民要請喇嘛念平安經,並上山祭鄂博。去時人們手拿鄂博桿和清茶,來到規定的祭神地點,邊向山上灑清茶,邊祈求山神保佑。

摔跤,裕固語稱為“瑪勒啊拉斯”,是裕固族傳統的體育娛樂運動。它既是一種力量的角逐,更重要的是技巧、智慧和毅力的較量。雙方側身抱好對方的腰,可以用腿絆,看誰能先將對方摔倒。獲勝者會受到人們的讚譽,被人們視為“好漢子”,裕固族稱為“巴特爾”。

宗教信仰

裕固族信仰喇嘛教,是屬於剌嘛教格魯派(黃教)的。但是,裕固族的祖先在歷史上曾信過別的宗教。在公元8世紀中以前,回紇人就曾信仰薩滿教。他們崇拜精靈,崇拜祖先,害怕雷霆。還應時而產生了能預卜吉凶、呼風喚雨的男女巫師。後來,裕固族的祖先又先後信仰過摩尼教和佛教。明末清初,喇嘛教中的黃教勢力,逐漸傳入撒里畏兀兒地區,並在撒里畏兀兒地區建立了最早的黃教寺院,名為黃藏寺(又稱古佛寺)。此後,喇嘛教逐漸便成了裕固人的主要信仰。

“點格爾”在裕固語中是“天”的意思,“汗”是“可汗”的意思。“點格爾汗”意為“天可汗”。裕固人認為“點格爾汗”能使他們避邪免災,一年四季太平吉祥,供奉“汗點格爾”,是一種原始崇拜。所說的“點格爾汗”,就是一根細毛繩,上面纏有各種牲畜的毛穗和各色布條,下端是一個小白布袋,裡面裝有帶皮和脫皮的五穀雜糧,供奉在篷內的上方右側。

敬奉“點格爾汗”儀式,由“也赫哲”主持。也赫哲多為男性,有父子相傳的,也有自發的,自發的“也赫哲”,就是有人某一天突然全身顫抖,自稱“天神”附了體,即成為“也赫哲”;據說民眾對自發的“也赫哲”比較信任。也赫哲的衣著與常人相同,只是頭上留著一條長辮子,上面纏有許多綠、白、藍布條,平時盤在頭上。也赫哲平日參加勞動,信喇嘛教。

也赫哲敬“點格爾汗”的活動,一般每年進行兩次。一次是從農曆正月初開始,每家都必須請他,一家一天,直輪到二月初;一次是在立秋以後,但不一定每家都請。正月敬“點格爾汗”的活動比較隆重。其儀式:在地上鋪一紅色毯子,上面擺九小堆糧食成花狀,每堆糧食上放一盞酥油銅燈;九個銅燈擺成三角形,燈纏綠、白、藍三色布條。毯子的上方擺一個小方桌,上供一芨芨草紮成的草墩子,中間插著纏有布條的柳枝。祭典時,點燃酥油燈,同時,把柏枝點上讓其慢慢地燃燒,散發出香味;將一隻綿羊(禁用山羊),由專人或也赫哲一刀刺入羊腹,立即伸手掏出羊心,名為攥羊心。然後將羊頭割下,連同跳動的羊心一起置於盤中,放於九燈與草墩之間。隨後用開水燙羊拔毛,取一半羊毛,塞入芨芨草墩中間。接著也赫哲開始祭祀,手持一把勺子,內放奶子、酥油,並不停地向上揚撒;口中念念有詞地繞著地毯,小方桌和供品轉圈子,眾人跟隨其後;也赫哲念經畢,隨即將酥油燈推倒,仔細察看燈花,並根據燈花預卜這家一年中的吉凶禍福;若有禍事,也赫哲則告戒主人在某月某日請喇嘛念經消災。儀式完畢後,羊心、羊頭送給也赫哲作為酬謝,羊身一劈兩半,一半由家人分享,一半送給請來的鄰居親友。祭典後的第二天清晨,由家人將芨芨草墩送往本家族中的固定地方。七天后將草地中所插柳枝上的布條等取回包好,敬供在神龕上方;每逢轉移牧場搬遷帳篷時,用一條幹淨的毯子,把“點格爾汗”包好,放到一個潔淨較高的地方,待馱子搭好後,再把“點格爾汗”放到馱子的最上面。到了目的地,他們仍要把“點格爾汗”放在高處;待帳篷紮好,先將“點格爾汗”放好,再搬其他東西。

到裕固人家做客,不能持槍枝、彈藥、牧鞭、生皮、生肉進入帳篷,據說“點格爾汗”不喜歡這些東西,並忌諱俗人穿紅衣,騎紅馬走近帳篷。

裕固族地區共有九個寺院,有的寺院建築宏偉,歷史悠久,有塑繪的神像和藏文經典。每個部落都有自己的寺院,故有“什麼寺屬什麼家(部落)”的說法。

其中黃藏寺(又稱古佛寺,後稱夾道寺)建於明末,是一座最早的寺院。景耀寺創建於清順治年間,其他如康隆寺、青隆寺(又稱轉輪寺)、長溝寺、水關寺、紅灣寺、蓮花寺、明海寺等,先後於清康熙、雍正、光緒年間,新建或重建及整修。除康隆寺、紅灣寺、夾道寺屬青海大通縣郭莽寺(又名廣惠寺)管轄外,其他均受青海互助縣佑寧寺(原名格隆寺)管轄。寺院的規模以康隆寺為最大,經堂可容納五百多僧人同時誦經。其他各寺較小,一般有二十至三十個僧人,小寺才有十人左右,其內部的等級界線較嚴。有的寺院有活佛、法台(又稱堪布)、管家,有的只有僧官(管家)或提經。活佛是寺院最高統治者,是通過“轉世”繼承佛位的;法台、管家是宗教上層,提經、僧官一般都是由有一定權勢或諳練經典的僧人提升的;班弟(貧苦僧人)是寺院最下層。寺院有刑法,並定有成文或不成文的清規戒律,主要是懲處一般僧人。解放前,寺院是部落、宗教的活動的中心,也是當地經濟、政治中心。寺院上層與部落頭人的關係十分密切;有些部落的重大事務,頭目常和寺院上層商量。因此,寺院中的喇嘛在本地區的政治、經濟、生活上享有一定的地位,但一般不能享有“政教的合一”的特權。寺院中的喇嘛,起初都是青海進入裕固族地區的傳教者。後來,隨著喇嘛教的傳入,一些裕固族兒童被選入青海塔爾寺,學習幾年經文,結業後回到本地當喇嘛。不過,裕固族牧民當喇嘛的不多。康隆寺、清隆寺的喇嘛、僧人可以結婚。他們除了宗教節日和放會(宗教儀式和集會)等活動時到寺院念經外,平時大多在家以加牧業勞動。原來黃教喇嘛、僧人是不能結紙的。到清代,由於戰爭和瘟疫等疫病流行,使裕固族地區的人口銳減,經向甘州提督申請,允許康隆寺、青隆寺的僧人結婚。其他幾個寺院的僧人,雖名義上不能結婚,但也有小家庭;平時居家(即住在戴頭婦女的帳篷里),寺院只留一,二個看門的。較小的寺院則是平日上門鎖,放會時僧人才到寺院去。說明寺院對僧人的約束是不大的。

較大的幾個寺院,每年要舉行四次佛事大會,會期雖不盡相同,但一般是在農曆正月初十至十五日,四月十四至十六日,六月初十至十五日,十月二十四至二十六日;第月十五還有一次小會。

正月大會是裕固人一年中最大的聚會,過會時,寺院炸子、做饃饃、宰羊,喇嘛還把紅棗撒在過會的人群中,表示吉利。這一天男女老幼都要穿新衣服到寺院去燒香、點燈;僧人為大家跳“護法”(佛教稱擁護佛法的人為護法;護持自己所得之法,亦名護法)時,由二十多個僧人戴上假面具跳神,民眾在四周跪拜。寺院還舉辦酥油花(即用酥油與幾種不同的色彩合面捏成)燈會,展出各種各樣的花卉、人物、臉譜,鳥獸,形象活潑,栩栩如生。

祭“鄂博”,一般在農曆二月初二日。大河地區各部落祭鄂博的時間不盡相同,長溝、亞樂等地是六月初一,水關鄉西貧河等地是四月二十一日。鄂博是用五、六米長的松木椽子做成的。過去,每戶裕固人要的一位家長去祭鄂博。凡給鄂博許願用的“圈神羊”,從小就不剪毛,長相要好,要精心管理,而且必須是青山羊或白山羊(均為公羊),並在圈神羊的右肩部用紅、綠布條拴上做標記,等到小羊長到六七歲祭鄂博時宰掉。此外,在大山還專門設有鄂博台子,第年由部落派兩名稱作“會手”的人輪流負責準備工作。祭鄂博這一天,人們在鄂博上加一些新的木椽子,木椽的尖端纏有羊毛;人們還要就地舉行簡單的祭祀儀式。請僧人念經,先在圈神羊的頭上抹些酥油,再往羊頭、羊身上澆水,在羊全身顫抖時宰掉。羊肉分給大家,喇嘛分頭背子,其餘參加者每人一份。

月大會是齋戒,寺院的喇嘛,法台及僧人要閉齋兩天,十四至十六日禁閒談、忌食葷菜、辣椒、蔥蒜,只喝些酥油茶;喝茶時要漱口。開齋那天民眾都到寺院去,僧人首先漱口後,吃一種用大米飯拌酥油抒成的開齋糰子,然後,凡到寺院的人都吃一點齋糰子。

九月和十月大會,是宗喀巴生日和逝世的日子,只舉行一般的紀念活動。

中國56個民族名稱

| 官話拼音 | 中文名稱 | 人口 |

| Hàn Zú | 漢族 | 1,230,117,207 |

| Zhuàng Zú | 壯族 | 16,178,811 |

| Mǎn Zú | 滿族 | 10,682,263 |

| Huí Zú | 回族 | 9,816,802 |

| Miáo Zú | 苗族 | 8,940,116 |

| Wéiwúěr Zú | 維吾爾族 | 8,399,393 |

| Tǔjiā Zú | 土家族 | 8,028,133 |

| Yí Zú | 彝族 | 7,762,286 |

| Měnggǔ Zú | 蒙古族 | 5,813,947 |

| Zàng Zú | 藏族 | 5,416,021 |

| Bùyī Zú | 布依族 | 2,971,460 |

| Dòng Zú | 侗族 | 2,960,293 |

| Yáo Zú | 瑤族 | 2,637,421 |

| Cháoxiǎn Zú | 朝鮮族 | 1,923,842 |

| Bái Zú | 白族 | 1,858,063 |

| Hāní Zú | 哈尼族 | 1,439,673 |

| Hāsàkè Zú | 哈薩克族 | 1,250,458 |

| Lí Zú | 黎族 | 1,247,814 |

| Dǎi Zú | 傣族 | 1,158,989 |

| Shē Zú | 畲族 | 709,592 |

| Lìsù Zú | 傈僳族 | 634,912 |

| Gēlǎo Zú | 仡佬族 | 579,357 |

| Dōngxiāng Zú | 東鄉族 | 513,805 |

| Gāoshān Zú | 高山族 | 458,000 |

| Lāhù Zú | 拉祜族 | 453,705 |

| Shuǐ Zú | 水族 | 406,902 |

| Wǎ Zú | 佤族 | 396,610 |

| Nàxī Zú | 納西族 | 308,839 |

| Qiāng Zú | 羌族 | 306,072 |

| Tǔ Zú | 土族 | 241,198 |

| Mùlǎo Zú | 仫佬族 | 207,352 |

| Xíbó Zú | 錫伯族 | 188,824 |

| Kēěrkèzī Zú | 柯爾克孜族 | 160,823 |

| Dáwòěr Zú | 達斡爾族 | 132,394 |

| Jǐngpō Zú | 景頗族 | 132,143 |

| Màonán Zú | 毛南族 | 107,166 |

| Sǎlá Zú | 撒拉族 | 104,503 |

| Bùlǎng Zú | 布朗族 | 91,882 |

| Tǎjíkè Zú | 塔吉克族 | 41,028 |

| Āchāng Zú | 阿昌族 | 33,936 |

| Pǔmǐ Zú | 普米族 | 33,600 |

| Èwēnkè Zú | 鄂溫克族 | 30,505 |

| Nù Zú | 怒族 | 28,759 |

| Jīng Zú | 京族 | 22,517 |

| Jīnuò Zú | 基諾族 | 20,899 |

| Déáng Zú | 德昂族 | 17,935 |

| Bǎoān Zú | 保全族 | 16,505 |

| Éluōsī Zú | 俄羅斯族 | 15,609 |

| Yùgù Zú | 裕固族 | 13,719 |

| Wūzībiékè Zú | 烏孜別克族 | 12,370 |

| Ménbā Zú | 門巴族 | 8,923 |

| Èlúnchūn Zú | 鄂倫春族 | 8,196 |

| Dúlóng Zú | 獨龍族 | 7,426 |

| Tǎtǎěr Zú | 塔塔爾族 | 4,890 |

| Hèzhé Zú | 赫哲族 | 4,640 |

| Luòbā Zú | 珞巴族 | 2,965 |