民族概述

東鄉族

東鄉族中華人民共和國成立之前,歷代統治階級不承認東鄉民族,歷史記載鳳毛鱗角,大都具有片面性,稱為“回回”、“東鄉回”、“東鄉土人”、“蒙古回”等。民國時將東鄉分屬於周邊寧定、和政、臨夏、永靖4 縣。新中國成立以後,成立了東鄉族自治縣,東鄉族歷史翻開了新的一頁。

中業撒爾塔人遷居東鄉與成吉思汗西征有關。公元13 世紀20 年代末,成吉思汗“征撒爾塔兀勒兒七年”,撒爾塔軍匠、商人、工匠、傳教士等被“簽發”東遷,主要遷往河州東鄉一帶屯戍、做工。元初,在許多地方隨路建立“諸色人匠”,有鐵、銀、毛、氈、皮、染等,至元二十五年(公元1288 年),在當時屬寧河所轄的東鄉部分地區集中了不少鐵匠、皮匠、編織匠、銀匠、碗匠等工匠,直接歸寧河工匠達魯花赤管理。統轄於安西王阿難答及其皇室,把手工業者編人“匠籍”,匠籍世襲,父亡子替,有籍經營視為合法,無籍務工就地取締。這些工匠居住集中連片,其地名免古池、伊哈池、阿婁池、坎遲池、阿拉松池、托木池等遺址傳及至今。巴素池是鎮守官居住的地方。東鄉地區大量的奇僻地名與中亞撒爾塔地方地名與部落名相對應。如東鄉的甘土光、納倫光、灑勒、庫麥土、胡拉松、乃蠻、鎖合土分別與中亞不花刺、撒馬爾罕等地區的乾土城、納倫城、撒里普勒、土庫曼、呼羅珊、乃蠻、鎖合水等地名相同或相似。《河州志》 也有記載:“考奇名於地名,與大夏西西通”。至今有一些家族流傳著祖上來自阿拉伯、波斯、中亞一帶的說法,現在東鄉族姓馬、買、牙、丁、胡、卡、妥、包、駝、旦、坡、巴、白、朱、倉、龍、固、康、肖、瓦、吃、色等奇異族姓的人,自稱從西域而來的撒爾塔人。元代,有哈木則為首的 40 個傳教者和阿里阿塔率領的8個賽義德,曾來河州東鄉傳教。其中有14人定居東鄉,葬於東鄉,其葬地拱北一一可知,其後裔分布在東鄉高山、達板、坪莊、龍泉、那勒寺、汪集、沿嶺等地。近來遺傳工程學家對血型研究,東鄉族血型頻數順序為 B > A > 0 ,與中亞一帶民族相吻合,而有別於蒙古和居住甘、寧、青一帶的其他民族。從人種學研究,東鄉族大部分人的外貌特徵與中亞人相似,大鬍鬚、高鼻樑、藍眼睛、深眼窩。東鄉人也帶來了中亞人的文化繼承,如善工藝、重商賈、宗教信仰、風俗習慣的相同相似的特點。東鄉人由於各種原因,往往有大規模遷徙,遷徙地帶主要在新疆伊犁等曾稱為西域的中國西北部邊緣,有整村遷徙,有家族遷徙,在伊犁有不少族成村落、村成村落的地區。其原因除貧困驅使之外也有一種懷故心理。

在東鄉族形成中還融合了一些伊斯蘭化的蒙古人,元代皇胄安西王阿難答部十多萬人阪依伊斯蘭教,阿難答本人也管理“諸色人匠”、“雜造局”等。阿難答在皇室政治鬥爭中失敗後,其子帶領阿難答部下並聯合伊斯蘭民眾為其報仇,也被鎮壓,阿難答部分民眾逃匿東鄉一帶,留居下業。鎖南鎮的王家、張王家、汪集高家、大樹的黃家、五家的李家及唐汪鄉的一些東鄉人,說祖先為漢族。縣內百和鄉一帶一些少量東鄉族,自說原為藏族,是“隨義散撒爾塔”成為東鄉族成員。

民族歷史

東鄉族

東鄉族早在明末清初,東鄉族人民就積極參加了以米刺英、丁國棟為首的農民起義。起義軍一鼓作氣攻下涼州、蘭州等地,接著又向臨洮、河州等地進兵。以閔塌天為首的東鄉族起義民眾和回族起義軍一道,攻克臨洮,殺了臨洮城內的官僚和地主豪紳,並攻占了河州城。東鄉族人民與起義軍各族將士一起,並肩作戰,給清王朝以沉重打擊。

乾隆四十六年(公元1781年),在青海循化爆發了以蘇四十三領導的撒拉族人民起義,東鄉族人民奮起回響。起義開始,就殺了到當地巡查的官員,乘勝攻取了河州,並取道東鄉進攻蘭州。起義的撒拉族民眾到達東鄉地區時,得到東鄉人民的熱烈歡迎和支持。東鄉各地區的民眾紛紛參加了撒拉族的起義隊伍。清軍在連續遭到起義軍的打擊後,從各地調來軍隊進行鎮壓。由於力量懸殊,起義軍全部壯烈犧牲。起義失敗後,清廷藉口“辦 理善後”,對撒拉族和東鄉族人民進行了瘋狂的鎮壓及屠殺。並且拆毀了新教的清真寺,禁止當地教民念經。

1892年,甘肅嚴重乾旱,糧價飛漲,人民生活困苦,清朝的民族壓迫政策和勾結漢族地主實行歧視、剝削、壓迫,使人民忍無可忍,從而引起了1895年(光緒二十一年)的反清暴 動。

1894年循化撒拉族馬右古祿棒、韓老四等因教派糾紛,聚眾械鬥。清朝統治者有意挑撥民族團結,利用漢族地主武裝進行鎮壓,事件迅速擴大,遂形成一次反清暴 動。東鄉族人民在閔福英的領導下,也起而回響。在起義軍的打擊下,清兵全軍覆沒。

社會經濟

東鄉族

東鄉族由於民族形成的特殊環境,所以東鄉族形成時,其社會結構即為社會制度。從元代蒙古人的軍屯到明代的土司制度以及後來的里甲制度,都是以封建的生產關係為基礎。清康熙後期,河州知州王全臣廢除了當時腐敗、混亂的里甲制度,在東鄉地區清地畝,厘定稅例,建立社會組織。但是這一改革對東鄉族社會的發展並沒有發生重大作用。中華民國時期,東鄉族人民在軍閥的統治下,生活更加貧苦。中華人民共和國成立後,東鄉族的各個方面才發生了根本變化,1950年成立了東鄉族自治縣。1981年又成立了積石山保全族東鄉族撒拉族自治縣。東鄉族人民在社會主義社會裡,經濟文化事業蓬勃發展,民族幹部不斷增加,謇現了東鄉族當家做主的權利。

東鄉族以農業為主,明人吳楨在《河州志》中說,當地人“勤於務農”。東鄉族自給自足和自然經濟占絕對優勢。主要農作物有春小麥、洋芋、玉米和其他夏秋雜糧。東鄉洋芋以產量高、個大、澱粉含量高而聞名。由於土地貧瘠,生產力十分低下,地主經濟不甚發達,地主、富農只占總人口的2.3%,占有土地9%;中農占總人口的 42.5%,占有土地69.4%;貧僱農占總人口的42.5%,占有土地20%。地主階級占地雖不多,但他們憑藉政治特權以及高利貸等手段,對農民的剝削依然嚴酷。畜牧業,特別是養羊,在東鄉族人民生產中占有重要地位。有許多農民還從事小商販、運輸、擀氈、織褐子等,以補家用。

東鄉族聚居的東鄉地區,位於甘肅臨夏回族自治州東北的黃土丘陵地帶,自然條件較差,水土流失嚴重,莊稼十種九不收,糧食畝產不到百斤,加上國民黨政府的殘酷剝削和壓榨,中華人民共和舊成立前人民生活十分貧困。

解放後,在中國共產黨和各級政府的領導和幫助下,東鄉族在改變本地區貧窮落後面貌中,作出了巨大努力。興修水利事業,開展植樹造林活動,水土流失得到了控制,許多山坡被改造為層層梯田和優良牧場。農業生態得到了改善,糧食作物畝產達到了150公斤以上。特別是農村生產承包責任制實行以來,東鄉族地區出現了農、林、牧、副業多種經營局面,產業結構發生了新的變化。公路交通四通八達。電力使用日益普遍。工業生產從無到有,蘿日益壯大。人民生活水平顯著改善。

民俗文化

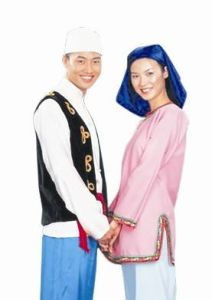

東鄉族民俗表演

東鄉族民俗表演東鄉族文學主要為民間口頭文學,有民歌、敘事詩、傳說、故事等。民歌中的東鄉“花兒”是東鄉族人民喜聞樂見的文學形式,大多數東鄉族人都會編唱。他們常常用花兒這種形式抒發追求幸福生活的強烈願望。在民歌基礎上發展起來的敘事長詩,反映了東鄉族人民不同歷史時期的社會生活和民族心理。代表性作品有《米拉尕黑》、《葡萄娥兒》、《略略調》等。

《米拉尕黑》:東鄉族最著名的敘事長詩。又名“月光寶鏡”。流傳於甘肅省東鄉族地區。是敘說一位叫米拉尕黑的英俊出色的青年獵手,用箭射下一片月亮,得到一面月光寶鏡,而鏡中留有一位叫海迪亞的美女的身影。米拉尕黑得到智者的指引,找到了海迪亞,以寶鏡作媒證和聘禮,約定第二年完婚。但就在他們準備舉行婚禮時,戰爭發生了。為了保衛國家不被侵犯,米拉尕黑在與心愛的未婚妻瑪芝露結婚前夕毅然出征奔赴前線,一去就是18年。戰後回到家鄉見未婚妻正道一夥強盜搶掠。米拉胡黑由於神法的保護和指導,戰勝強盜,與馮芝露找到一處樂土,過著美好幸福的位活。故事具有傳奇性,情節曲折,生動感人。是東鄉族民間文學中的優秀作品。

擀氈:東鄉族的傳統手工藝,也是其生產習俗。東鄉地區山大溝深,是高寒地帶,毛氈為高寒地帶所必須之物。擀氈是東鄉比較普遍的手工活,村莊的男人一般都會擀氈,且手藝精湛。東鄉毛氈的種類較多,有春毛氈,沙氈和綿氈,其中以秋毛氈和綿毛氈為佳。以大小分,通常有四六氈(寬四尺,長六尺)、五七氈、單人氈、拜氈;以顏色分,有白氈、花氈、紅氈、瓦青氈等。還可以用氈製成氈帽、氈鞋。東鄉毛氈以柔軟、舒適、勻稱、潔淨,美觀大方,經久耐用而馳譽西北各地。

民族姓名

東鄉族

東鄉族東鄉族中的漢姓,歷史悠久,發展至今幾乎每一個東鄉族人都有一個漢姓,究其來源,有的是皇帝賜姓。如高、趙、陳、康、張、王、李等。有的是融合到東鄉族中的別的民族,將其所採用的漢姓帶進來。如蒙古族人把根據自己的習慣所採用的漢姓,如羊、妥二姓帶進了東鄉族。

現代的東鄉族人,有姓之外,還有一個經名和漢名,有的僅有經名,沒有漢名。所謂經名,即伊斯蘭教名。由阿訇從《古蘭經》中選取,或以伊斯蘭教聖賢名為名,如穆罕默德、歐麥爾、素賴德、達吾德、海底徹、法圖麥等。或以伊斯蘭教曆的貴重月份或日子為名,如齋月出生的孩子,取名為“爾德”;主麻(星期五)生的孩子,取名為“主麻”;或以向阿訇學習經文的滿拉為名,取名“滿拉”。由於經名用阿拉伯語,有的音節很長,稱呼時很不順口。東鄉族人便把音節較長的經名加以簡化,如伊斯哈克,簡稱哈克;優素福,簡稱優素;阿依舍,簡稱阿依或阿舍。有的地區在簡化之後,加上一“子”字來稱呼,如穆罕默德稱作“穆罕子”。

取經名,要舉行一定的儀式。請阿訇取經名的時間,老教是在給嬰兒餵奶前,新教是在嬰兒出生後七天。取名時阿訇不進產房,由家人將嬰兒抱出,阿訇對著嬰兒先低聲念大宣禮詞,再念小宣禮詞,念畢,在嬰兒的耳朵上吹一下,先右耳,後左耳。然後,從《古蘭經》中選取一個經名,告知家人。為嬰兒所取經名,不得與嬰兒的父母或兄姊重名,否則,必另起一個。但嬰兒的經名可與已故的祖父母名字相同。

東鄉族人有的既有經名,又有漢名。經名在本民族內部、家庭或宗教活動中使用;漢名在本民族外部,或與別的民族交往中使用。今天使用漢名者較為普遍。

東鄉族人的稱呼法是,平時見面稱呼時,與漢族相同,一般用姓名全稱,亦可只稱其名;若在莊重的場合,採用經名加漢名的稱呼法,如伊德萊斯·馬正廉,庫麗蘇姆·白淑珍。書寫時要在經名與漢名之間加圓點隔開。

為了表示對某人的尊敬,特別對那些有名望者,不直呼其名,而以其祖籍的村地名代替。有時,為了表示敬愛或親近,還常用一種親暱稱呼,即取經名中的首字音,再加“哥”字表示。

東鄉族還有諱名的習俗,兒女禁稱父母的名,妻子禁叫丈夫的名,年幼者不得直呼年長者的名,否則會被認為是失禮而受到斥責。

重要節日

東鄉族每個月都有節日,每過了年逐月輪換,一年12個月,每個月36年後循環往復一次。這和宗教信仰有著密切的關係。東鄉族的四大節日:開齋節、古爾邦節、爾德節、阿守拉節,都來源於伊斯蘭教。開齋節

東鄉族

東鄉族古爾邦節

東鄉人稱之為“阿也”,“阿也”東鄉語意指節日的意思。這一節日,一般在開齋節後72天舉行。凡是具有宰牲能力,而且有經濟條件允許的,過古爾邦節,家家戶戶都要宰牛或羊慶祝。所宰的牛羊肉,或請眾鄉親在家裡共餐,或奉送給清真寺和每個鄰里親友。古爾巴尼所宰的羊肉,不許獨家享用;即便是上門的乞丐,也要一視同仁,讓他吃飽菜、油香,再拿上一份肉。古爾邦節必宰羊,源自《古蘭經》的一個故事:先知依布拉欣年老無子,苦苦祈求安拉賜子,果然得應,取名伊斯馬儀。但依布拉欣夢見安拉示意讓他獻祭回報,夢醒後,依布拉欣用兒子獻祭,他的忠誠感動了安拉,便賜羊代賜兒子,這是宰牲節的來歷。伊斯蘭教信徒過這個節日是為了表示對安拉的恭敬順從,效法依布拉欣,隨時為主獻出一切。東鄉族人在古爾邦節這天,不分富貴貧賤,坐在一起聚餐,顯示著民族的和睦團結。

聖紀節

紀念穆罕默德誕生和逝世的節日,在伊歷3月12日或13日舉行(誕生日和逝世日相差一天)。過聖紀節一般的紀念方式是舉行各種形式的家會,誦讀《古蘭經》。過聖經一般要宰羊、宰雞,大家共食。有的聚眾在清真寺、拱北里過,有的則在自己家裡辦。

阿守拉節

東鄉族

東鄉族糧食節

東鄉族的傳統宗教節日,即伊斯蘭教的阿術拉節,每年農曆三月十一日舉行。東鄉族阿術拉節是婦女和兒童的節日,屆時,各家主婦輪流主持。按照古規,男人們只舉行一個簡單的祈禱儀式後即走開。節日裡吃一種東鄉語叫“羅波弱”的肉粥,寓有對當年五穀豐登的祝願。

飲食習俗

東鄉族

東鄉族燒洋芋:東鄉族種植的洋芋澱粉含量高、沙質、味甘,煮、燒、炒都可餐用,尤以冬春二季以炕洞燙灰里燒焐的洋芋為最佳。剝掉一層皮,便呈現出烤成油黃的內質,又脆又沙又香。冬季寒冷的清晨,婦女們攬出洋芋,不洗不摘,焐在炕洞滾燙的土灰里,過一個時辰,掏出來即可烤熟。

鍋塌:青稞面發酵後,做成塊狀,貼在鍋上蒸或烙熟,這種食品東鄉族稱它為“鍋塌”。

米麵窩窩:把米麵用滾燙的開水攪拌成團塊,裝在瓊鍋里,在炕洞裡燒熟,帶甜味,有時窩窩裡還放上甜棗。

油香:油炸的小餅子,中間需切兩個小縫。

酥散:油炸的麻花,有人的胳膊粗細,扭成盤鏇狀,一尺見方,食用時掰開分食。東鄉人對所有的麵食,無論大小,都得掰開吃,不得一拿上就囫圇吞吐,這是規矩。

饊子:油炸食品,酵面中和上清油、雞蛋清,爾後象柱面一樣,拉成筷子粗細,盤成一尺見方。

羅婆弱:一般混煮一些青稞、小麥、豆子或大豆,多喜用羊頭及羊蹄雜碎一齊煮用。羊蹄雜碎,燎掉毛,反覆沖洗乾淨,再放上花椒,青鹽,和糧食混煮在一起,講究要煮熟煮爛,是可口的美味食品。

三香茶:待客飲茶,除了茶葉以外,還在蓋碗內放上糖冰、幾枚桂圓或是燒棗,俗叫“三香茶”。

東鄉族的飲食上喜吃飯菜合一的食品,家家都有小石磨。東鄉族每日三餐不離洋芋。洋芋既可當菜,又可當飯。煮、燒、烤、炒均可,特別是冬春二季。東鄉族還喜把青稞面,大麥面做成“鍋塌”或“瓊鍋饃”作為主食。

東鄉族熱情好客,以雞待客是東鄉人的傳統禮節。東鄉人在宴席上吃雞十分講究,通常把雞的各個部位分成13個等級,按輩份吃相應等級的部位。在13個部位中,雞尖(雞尾部)最為尊貴,一般只有席間主客和年長者才有資格享用。

東鄉族製作“棧羊”肉,獨具特色,一般都是清水下全羊,鍋上蒸“發子”,屠宰棧羊吃發子是東鄉族改善生活的一種形式,當地有句諺語說:“先來的發子比後來的肉香”。東鄉族還善於把棧羊肉製成清湯羊肉,美味可口,滋補營養,老少皆宜。

東鄉族人喜歡喝紫陽茶和細毛尖茶,一般每餐離不開茶,多數用蓋碗泡茶,也有用小茶壺的。蓋碗亦稱“三泡台”,即由茶蓋、茶碗和底盤座組成。

禮儀風俗

東鄉族

東鄉族東鄉族熱情好客,來了客人,都是長者出門遠迎,客人進屋要先請上炕,隨後要獻上比較講究的蓋碗茶。有時還在茶中加冰糖、桂圓或燒棗,俗叫三香茶。正餐時東鄉族喜用雞待客,東鄉族待客最隆重的是端全羊。即把羊的各個部位如脖子、肋條、前後腿、羊尾巴依次上盤,使餐桌上樣樣俱全。

東鄉族男人一直保留有“吃平伙”的習慣。即在農閒時,一些人湊在一起,選一隻肉膘好的羊,在羊主人家或茶飯做得好的人家,把羊宰了,整羊下鍋,雜碎拌上調料上鍋蒸,吃平伙的人就喝茶、吃油餅,等“發子”熟了,一人一碗,爾後又在肉湯里揪面片吃,完了再把煮熟的羊肉按羊的全身部位分成若干份,每人一份,最後大家攤錢給主人。也可以用東西和糧食折價頂替。

生育:過去的東鄉族女子生育視為污穢之事。如人生孩子,怕人知道,只在屋子裡倒上一堆土,生在土上,或生在毛坑、牲口圈中。產後婦女也不能得到很好休息,三、兩天后即下地做活,因此,產婦患病的很多,嬰兒死亡率很高。孕婦生產時,助產的一般是家裡年長的女性和女鄰居。胎衣、臍帶要洗乾淨後,挖個深坑埋掉。而且禁止男人進入生育坐月的房間。女人生產後,一般要由夫婿或小叔子到娘家通報生育訊息,娘家的母家即來探親。探親的時候,須帶白面饃饃,油香等禮物。探視產婦,稱之為“看月子”,要給產婦和嬰兒各送一套衣物。嬰兒出生以後,在尚未吃奶以前將阿訇請來給孩子取名字。阿訇不進產房,由家人將嬰兒抱出產房,阿訇念《古蘭經》,然後從《古蘭經》中選取名字。念經時先出現哪一位聖人的名字,就以這個聖人的名字命名。請阿訇起完名字以後,須請阿訇吃飯,散“哈吉雅”(錢),以示感謝。

割禮:東鄉族習俗,男孩12歲或13歲時要舉行割禮。“割禮”,穆斯林稱之為”遜奈“,是人生之途上必不可少的一項”聖行“之一,東鄉族相當重視割禮。割禮過後,便象徵著受禮的人已步入青年的行列,方可以娶親結婚。

禮儀:東鄉族人民十分注重禮節並且熱情好客。有客人到來,一家之主將率全家出門迎接。來客是穆斯林時,則要互致“色倆目”的問候。來客進正屋後,主人請客人上炕,上炕須脫鞋。女客可不脫鞋,男賓由男主人招待,婦女一概避而不出。男主人陪男客時,一般是站在桌旁給客人端飯添茶,自己不坐也不吃,以表示尊敬。女客則有女主人招待,女客可以與客人同坐同吃,女主人也不與男客會面,客人也不能進灶房,不許自己動手從缸或窖內舀水。東鄉人把尊重老人視為人品的標準,是晚輩做人起碼的品德。

食俗:東鄉族熱情好客,”吃雞尖“是東鄉人以雞待客的傳統禮節。東鄉人在宴席上吃雞十分講究,通常把雞的各個部位分成13個等級,按輩份吃相應等級的部位。在13個部位中,雞尖(雞尾部)最為尊貴,一般只有席間主客和年長者才有資格享用。

東鄉人招待貴客的隆重禮節。東鄉人的“端全羊”,並不是將煮熟的全羊端在席上,而是按全羊的部位,脖子、肋條、前腿、後腿、尾巴漸次用碟子送上,較講究的人家待客,有時還先把肺肝炒熟上菜 ,民間稱為”客巴布“。”前頭的客巴布比後頭的肉香“,這是東鄉族民間流傳的俗話。

平伙:雪天農閒時節,十幾個情投意合的小伙子聚集一起吃平伙,宰羊燉肉,大家邊吃邊聊,海闊天空,其樂融融。據說,這是東鄉族先民們早期狩獵時的一種吃肉習俗,流傳至今,相沿成俗。

沐浴:東鄉族是一個愛整潔、講衛生的民族。俗有”阿布得斯,是人身上的甲冑“的俚言,阿布得斯,指沐浴,有大淨與小淨之分。小淨每天都洗,保持口腔、鼻孔、耳朵、臉和手腳的乾淨,大淨一般一周洗一次,洗大淨多用吊桶。洗大淨前先洗小淨。爾後從右到左,從上到下依次淋洗。這樣洗3次,然後用潔淨的毛巾擦乾淨。未婚前的少年一般40天洗一次大淨。每逢古爾邦節、爾德節、送葬都要洗大淨。在乾旱缺水的東鄉,水貴如油,生人登門要求換水洗大、小淨,即便是素不相識的過路人,也不能謝絕。

宗教信仰

東鄉族

東鄉族解放前,東鄉族的伊斯蘭教的教派和“門宦”制度極為複雜。“門宦”是指教派中的小派系,又稱“道堂”或“拱北”。東鄉地區有兩大教派:格底目與伊赫瓦尼。或稱老教與新教。老教中有四大門宦。新教不設“門宦”制度,並宣稱恢復伊斯蘭教的正統信仰,得到廣泛的擁護與支持。10世紀初,已流行開來,傳到了寧夏、青海和新疆等省(區)。

民族名人

蕭朝貴

蕭朝貴(?—1852.9.12),廣西武宣縣東鄉人,壯族,太平天國開國功臣和傑出將領。

19世紀50年代初,在中國南疆廣西,爆發了近代史上第一次大規模的農民起義——太平天國運動。在波瀾壯闊的搏戰中,造就了成千上萬的英雄人物。在燦爛的星海中,有一顆明星,倏即消逝在茫茫天際,他就是天兄耶穌的代言人、右弼又正軍師、前軍主將、西王蕭朝貴。

閔福英

東鄉族

東鄉族1892年,甘肅嚴重乾旱,糧價飛漲,人民無法生活,加上清朝的民族壓迫政策和平時勾結漢族地主階級實行歧視、剝削、壓迫,從而引起了1895年(光緒二十一年)的反清暴動。

1894年循化撒拉族馬右古祿棒、韓老四等,因教派糾紛,聚眾械鬥。清朝統治者有意挑撥民族團結,利用漢族地主武裝進行鎮壓,事件迅速擴大,遂形成一次反清暴動。東鄉族人民在閔福英的領導下,也起而回響。當清軍被困在雙城時,閔福英等把東鄉起義軍分成兩部,一部由馬油過、馬錄錄(東岩鄉人)率領,組成折橋營,在折橋一帶阻擊官兵。一部由閔福英等率領,加入圍攻雙城的戰鬥。在起義軍的打擊下,雙城清兵全軍覆沒。閔福英率領起義軍直攻河州城,其他各地回民紛紛回響。

同年十月,清政府派提督董福祥由狄道西山、康家崖兩路進軍、十八日到達河州,董福祥利用馬安良和馬福錄的回軍,擊潰了圍攻河州的起義軍,馬油過、馬錄錄等投降、閔福英等潰散回家。接著,董福祥利用東鄉大地主馬悟真的孫子馬回,巴素池的教主馬騏等,組織民團、搜捕起義軍,閔福英、馬新胡、馬滿拉等均遭捕殺。

馬萬福

馬萬福(1849—1934),中國伊斯蘭教依赫瓦尼派創始人。經名努哈。東鄉族。東鄉(今甘肅東鄉族自治縣)果園村人,故又稱馬果園。其祖、父均為阿訇,屬北莊門宦。22歲即收徒講學。清光緒十四年(1888年),往麥加朝覲並求學,受瓦哈比運動的影響,棄門宦而改宗“艾海里·遜奈”(遵經派)。光緒十八年學成回國,途經湖北,為老河口清真寺挽留開學年余,次年始回故里。不久應聘到臨夏漠泥溝何家寺開學,主講《古蘭經》、聖訓、認主學、教法等學科,歷時10年,宣傳其“尊經革俗”和“憑經立教”的主張。弟子眾多,遂自成一派,稱“依赫瓦尼”。

在講學過程中,他會同當時甘肅河州十大阿訇從8部阿拉伯文經典中擇錄編印了闡述依赫瓦尼主張的小冊子,批評門宦儀禮,引起各門宦的強烈反對,被地方官吏、花寺門宦教徒馬安良下令禁毀。後來馬萬福學生又用阿拉伯語拼音間以漢文,縮寫成《回教讀本》,作為甘肅、青海回民學校課本。他主張“言行一致”,反對蘇非主義的修持,謹守教規;注重《古蘭經》的精神實質,反對將其作為念經祈禱取酬的工具,從而觸犯了門宦勢力。光緒三十三年被迫離開臨夏往陝西興安州(今安康)清真寺開學講經。辛亥革命後,重回家鄉。由於受門宦勢力的排擠,無法立足。1916年9月攜眷經酒泉抵哈密,不久為新疆都督楊增新逮捕押解甘肅究辦。途中為青海提督馬麒援救,接回西寧,並支持他推行伊斯蘭教改革主張;依赫瓦尼派也在青海地區得以發展。

汪玉良

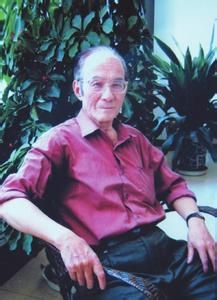

汪玉良

汪玉良現任甘肅省文聯副主席。自20世紀50年代開始文學創作活動以來、汪玉良已發表詩作近千篇,約200萬字。出版詩歌專集《幸福大道共產黨開》、《馬五哥與尕豆妹》、《米拉尕黑》、《汪玉良詩選》、《大地情思》等5部。汪玉良在文學創作領域取得了突出的成績。他的多篇作品被選入全國性文學作品選,並出版了與人合作的長篇小說《愛神?死神?》。長詩《米拉尕黑》、抒情詩《獻給十月的歌》於1982年、1986年分別獲第一、二屆中國少數民族優秀文學創作一等獎。