中國現代美術

正文

1911年辛亥革命以來的中國美術。和古代美術相比,它的社會文化環境、對象與作者、品類與形式、性質與地位等,都發生了深刻變化。正如整箇中國現代文化具有的過渡性、矛盾性和生髮性那樣,中國現代美術也充滿了新舊交替、中西混融、變化發展的特色。概述 中國現代美術是在繼承傳統文化引入西方文化的背景下向前發展的。雖然早在明代就有包括美術在內的西方文化傳入,但大規模的引入還是鴉片戰爭以後。伴隨著侵略者的炮艦而舶入西方文化,是19世紀後半葉的特徵。中經戊戌變法、辛亥革命,中國的先進人物逐漸主動向西方尋求救國之道,至五·四運動,遂演成中國現代文化的主潮。面對著封建制度崩潰、民族資本主義薄弱、帝國主義掠奪和形形色色的西方思潮,中國的革命者和人民選擇了馬克思主義,並以它為指針進行了新民主主義與社會主義的革命。中國現代美術的發展歷程和基本特色,主要是由這一歷史主線規定的。傳統文化與外來文化的衝突,時代和革命的要求與藝術自身規律間的矛盾,啟蒙需求與救亡主題的相互制約等,都圍繞上述主線對美術的發展產生了影響。現代歷史文化和包括革命鬥爭在內的社會運動的種種曲折、變異,都可以在現代美術的山谷中聽到回聲。

受制於這樣的社會文化環境,中國現代美術不像西方現代美術那樣主要表現為藝術觀念與形式創造的轉換,而主要表現為藝術社會價值的尋求與適應。當它在20世紀初起步的時侯,面對著多種可供擇取的途徑:如文人畫一類娛情自賞的傳統,西方標榜超功利審美創造的近代傳統,以及為人生而藝術的寫實主義、表現主義傳統等。在思想活躍的20~30年代,美術家們確實各行其是,進行了種種嘗試、探索與論爭,但大的趨勢是以為人生而藝術的旗幟把美術創作與現實功利緊密結合起來的寫實主義漸居首位。在數十年時間裡,從諸家紛爭到以為人民大眾服務的美術為主流的發展中,通俗美術、大眾化運動、復古主義、現代主義、公式主義、理想主義等,都曾成為傾向或思潮。從而構成了中國現代美術在發展過程中的豐富性與複雜性。

歷史發展 中國現代美術可以分為5 個發展變化階段:①辛亥革命到30年代前期,②30年代後期至40年代,③50~60年代前期,④“文化大革命”10年,⑤70年代末至80年代。

辛亥革命至30年代前期 20世紀初,在洋務運動、戊戌變法和反清革命諸種因素的影響下,一些具有新思想的人和留學生如李瑞清、李叔同、李鐵夫、高劍父等,辦新式美術教育,邁出了中國現代美術的第一步。辛亥革命前後,到日本、法國、英國、比利時、美國學習美術的人激增。1912年,劉海粟、烏始光等創辦了第一所新型美術學校(見上海美術專科學校),爾後又相繼出現了北京美術專科學校(見北平藝術專科學校)、蘇州美術專科學校、武昌藝術專科學校、杭州國立藝術院(見杭州藝術專科學校)、上海新華藝術專科學校、中華藝術專科學校、立達學園、廣州美術學校、中央大學藝術系等美術或以美術為主的藝術院系。一批著名的留學生和美術家如徐悲鴻、林風眠、顏文樑、呂鳳子、豐子愷、陳之佛、潘天壽、汪亞塵等,都投身於美術教育,美術學校遂成為傳播外國美術的視窗和新美術運動的策源地。蓬勃發展的美術教育與蔡元培倡導的“以美育代宗教”說很有關係,在20~30年代,以上海為中心的洋畫運動有迅速可觀的開展,歸國留學生大多畫油畫、水彩畫和素描,各美術學校也以教授洋畫為主要課程,各種畫會、研究會、私人畫室不斷辦展覽、出版刊物,介紹西方美術。不同的派別與主張也經常有尖銳的論爭,以青年美術家為主力軍的新美術隊伍,思想敏銳,朝氣蓬勃,勇於吸收,但在理論修養和藝術技巧上都比較幼稚,有時不免陷入模仿或者空想。

與新美術運動對應存在的是傳統美術──主要是傳統繪畫。在清末民初,傳統繪畫仍以清代重筆墨而輕造化的文人畫為正宗。五·四運動前後,康有為、陳獨秀、魯迅、高劍父、徐悲鴻等,都曾激烈地批判摹古風,倡導對傳統繪畫的改革。林紓、金城及上海、廣州的傳統派藝術家面對新思潮的衝擊,也興辦畫會,廣招學徒,著文立說,力排洋畫,維護古道。許多傳統畫家如顧麟士、吳待秋、馮超然、蕭、蕭俊賢、湯定之等,只執著於作畫,不大理會思潮論爭。在清末畫壇獨步一時的海派畫家相繼於世紀交替與辛亥革命前後謝世,只有吳昌碩盛譽於1927年前的上海。在傳統繪畫規範之內革新探索的齊白石、黃賓虹等,在20年代始露頭角。一批畫家兼容中西,嘗試改革中國畫,但實踐方面的成就尚不如他們的改革主張更有影響。

在20年代末至30年代,魯迅倡導的新木刻運動最有力地代表著為人生而藝術的思潮。在政治上,新木刻運動屬於左翼,在思想上,它廣泛吸收了歐洲版畫尤其是F.麥綏萊勒、K.珂勒惠支和蘇聯作品中的人道主義和革命精神;在藝術上,則以外來形式為主,吸收了傳統版畫的某些因素。魯迅說:“近五年驟然興起的木刻,雖然不能說和古文化無關,但決不是葬中枯骨,換了新裝,它乃是作者和社會大眾的內心的一致的要求……因此也常常是現代社會的魂魄”(《〈全國木刻聯合展覽會專輯〉序》,見《且介亭雜文二集》)。

30年代後期至40年代 抗日戰爭爆發後,抗戰救亡升為中國革命和中國人民生活的第一主題。全國文化藝術界在動員、宣傳抗日的浪潮中團結一致,發揮了先鋒作用。中華全國美術界抗敵協會、中華全國木刻界抗敵協會、中華全國漫畫界抗敵協會相繼成立,愛國畫家們紛紛組成宣傳隊、工作團,走向街頭、農村、前線,用畫筆喚起民眾,歌頌殺敵將士,揭露侵略者罪行,相互間的學術分歧讓位於共同的鬥爭目標。大批長期生活在大城市畫室中的美術家,在抗戰宣傳或顛沛流離的轉移中接近了勞動大眾,走出了為藝術而藝術的象牙之塔,思想情感發生了變化,藝術創作也呈現出新面貌。面對空前廣泛的對象,美術界開展了關於大眾化問題的討論,提出了要教育民眾、喚醒民眾需先適應民眾接受條件與欣賞習慣問題。大批美術家雲集武漢、重慶、成都、桂林、延安;上海、北京、杭州、南京等地的美術院校也有的遷至大後方,這一特殊的環境帶來了困難與矛盾,也提供了藝術界交流促進的條件。地理位置與戰爭的阻隔,使美術家們離開了近現代美術的中心地,如上海、北京等大都會,但巴山蜀水向他們展示了壯麗的自然美,也為他們提供了到西南、西北寫生訪問的機會,不少畫家由此而獲得了藝術上的新生命。抗戰的思想氣氛使美術家的愛國主義和民族文化觀念高漲,由之而激起他們對祖國美術遺產的重新發現。張大千一行的對敦煌壁畫的臨摹,以常書鴻為首的敦煌藝術研究所的成立,王子云、謝稚柳等對西北美術文物的考察等,都歷盡艱苦,獲得了種種成果。淪陷區的美術家大多深居簡出或杜門謝客,拒絕為侵略者所用。許多美術家都以曲折的方式表示了他們的愛國情懷。

中國共產黨領導的抗日根據地,在極其艱苦的條件下培養了一大批致力於大眾革命美術的畫家,創作了一系列充滿生活氣息的作品。尤其在毛澤東發表了《在延安文藝座談會上的講話》後,文化下鄉、為工農兵服務成為各抗日根據地藝術活動的綱領,集戰士、宣傳員、畫家為一身,成為美術家的特色。從全國各地來的青年畫家、美術院校學生或美術愛好者,在延安魯迅藝術文學院美術系及其分校短期學習後,便奔赴前線與基層,辦小報、畫連環畫、刻木刻、印製年畫,和美術的普通欣賞者建立了全新的關係,湧現了古元、彥涵、力群、胡一川、王式廓、羅工柳、華君武等卓有成就的畫家。他們的版畫、漫畫等,大多擺脫了對西方繪畫的模仿,吸收了某些民間美術或傳統美術的因素,完全以戰士、農民和解放區的新生活為描繪對象,呈現出清新、明朗、質樸的特色。

中國現代美術

中國現代美術抗戰勝利後,雲集四川等地的美術家和美術院校師生復員回到各地,在抗戰期間處於低落狀態的中國畫、油畫和中外美術交流開始復甦。但通貨膨脹,內戰復燃,民主無望,許多畫家又投入了反內戰、反飢餓的行列,而無暇安靜地對美術自身進行研討和思考。版畫、漫畫獲得了新的發展,出現了李樺、黃新波、張樂平、米谷、楊可揚、朱宣鹹、廖冰兄、華君武等以富於戰鬥性的作品引起了人們的矚目。

50~60年代前期 中華人民共和國的建立,開始了中國美術的一個新階段。50年代前期,社會相對安定,人心思治。為工農兵服務,百花齊放、推陳出新成為文藝的統一方針,美術家們懷著喜悅的心情真誠的描繪工農兵,歌頌新社會。解放區的美術傳統、從蘇聯引入的社會主義現實主義理論和以徐悲鴻學派為代表的寫實主義美術教育融結為一,構成了新階段美術的根基。全國各地相繼新建了一批美術院系,中國畫呈現復興之勢,美術創作和論爭也相當活躍。1956年,毛澤東提出“百花齊放、百家爭鳴”的方針,但1957年的反“右”運動把矛頭指向文化界和知識界,為政治服務變成了壓倒一切的任務和衡量標準,公式化、概念化的作品日益增多。60年代初期,文藝政策有所調整,思想與創作一度趨於活躍。一批閱歷豐富、藝術上成熟的美術家如林風眠、潘天壽、董希文、傅抱石、華君武、羅工柳、李可染、關山月、吳作人等,都創作了許多優秀作品,進入了他們藝術上的成熟或高峰期。一批年富力強的美術家大膽革新創造,以新成果引起社會的重視,如石魯、潘鶴、盧傳遠、黃胄等。在戰爭年代沒有條件發展的門類如建築、紀念性雕塑、工藝美術、壁畫等,也都不同程度地有所發展。通俗性的年畫、連環畫、宣傳畫受到充分重視,從創作隊伍、藝術質量、出版發行量各方面都遠遠超過了以前。美術考古取得了一系列重大成果,努力用馬克思列寧主義觀點研究美術現象的美術史論著作不斷出現。但總的看,整個美術史論研究和現狀評論,大都受到了庸俗社會學的影響。由於對西方文化思想採取了封閉的、基本否定的政策,這一時期對外的聯繫只有蘇聯和東歐國家,甚至在辛亥革命後介紹西方近現代文化藝術的著作也不再版,這對美術理論與創作的封閉性產生了深刻影響。1964年,以毛澤東對文藝問題的5個批示為標誌,中國已到了“文化大革命”的前夜。

中國現代美術

中國現代美術1976~1988年 以開放、改革為標誌的新時期,是在中國共產黨的第十一屆三中全會以後開始的。對“文化大革命”的批判與全面否定,對西方近現代科學技術和文化藝術的引入,對傳統文化的深刻性反思,構成新時期美術思潮的嶄新的背景。在創作上,先是對“文化大革命”的浩劫進行回顧和真實揭示的傷痕美術,隨後是真實描繪農村和邊遠地區生活的鄉土寫實美術,以及對於美術形式、技巧的種種探討。藝術個性逐漸復甦,美術理論研究空前活躍,出現了許多新的美術報刊和中青年美術史論家。1985年後,以青年美術家為主的新潮美術開始出現。新潮美術家大多以群體方式出現,以西方現代藝術為參照系,以探求美術的社會文化價值和現代性為主旨。他們的作品內涵朦朧、追求批判性和哲學意味,形式風格多種多樣。美術界對新潮美術的看法不一,但作為一種嘗試,它的存在和影響也引起了人們的注意。中外美術交流日趨頻繁,美術家互訪、出國留學、交流展覽、學術會議等,都日益增多,美術家對國際文化的狀況有了迅速了解的可能性。隨著經濟改革和旅遊業的發展,北京、廣州、上海等地出現了一座座現代風格的建築。城市雕塑、工業設計、壁畫以及現代環境藝術也都以前所未有的速度發展起來。美術考古、博物館與美術館的收藏展覽工作、美術遺蹟的保護與研究,也呈現新局面。一部分美術品趨向商品化,並由此帶來了藝術價值、藝術生產方式和種種觀念的變異。一方面是激烈的思想與藝術的動盪變遷,一方面是與新形勢不相適應的管理制度與思維模式,新與舊、激進與守成的並立與對立,藝術個性與社會環境的和諧與矛盾,構成新時期美術陣勢的複雜性。

中國現代美術

中國現代美術各門類美術 中國現代美術和古代美術的最大區別,是現代美術極大地改變了美術的貴族化、文人化傳統,蓬勃發展了以普及與提高相結合的為人民服務的美術。不僅像年畫、連環畫、宣傳畫這樣的通俗美術品種得到了空前發展,就是傳統文人畫、從西方引入的油畫、雕塑等,也都以民眾喜聞樂見為標準,即以為人民大眾的為第一性。這種情況和中國革命的性質,馬克思、列寧、毛澤東的文藝思想,特別是毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》的貫徹、以及農民這個最廣大的對象分不開。隨著戰爭年代的結束,隨著國民經濟的恢復和發展以及“百花齊放”方針的貫徹,美術家們還是創作了大量思想性與藝術性、內容與形式完美統一的美術作品。

中國畫及書法、篆刻 中國畫亦稱國畫,包括水墨畫、彩墨畫、白描畫、工筆重彩畫、沒骨畫等。中國畫最初是在20年代流行起來的稱謂,泛指區別于洋畫(亦稱西畫、泰西畫)的傳統中國繪畫。80年來,中國畫的發展問題幾次成為美術論爭的焦點,並在實際上形成了多種傾向與流派。50年代前的中國畫畫家多集中在北京、上海及江浙、廣州等地區,50年代後慢慢擴展到全國各地。畫家群在近現代工商業發達的大城市的聚落,使得中國畫漸漸遠離宮廷美術的八股氣和文人畫的清高超逸,較多浸潤了世俗性、商品性和現代都市意識。中國畫的傳統觀念、形式技巧、材料工具怎樣適應新時代的審美需要,要不要以及怎樣吸收借鑑西方繪畫,是中國畫論爭與創作歧異的中心。畫家們的選擇和探索多種多樣,大致可概括為4類:古典傳統式、古典革新式、中體西用式、中西合體式。所謂古典傳統式,是畫家堅持傳統的種種法則,以“古意”為宗旨,把繼承某種傳統規範視為最高原則。中國繪畫悠久而豐富,有一部分畫家有志於保留活傳統,也無疑是一份貢獻。以北京的金城、周肇祥為首的中國畫學研究會以及後來的湖社畫家,上海的顧麟士、吳待秋、馮超然等,廣東中國畫研究會諸畫家,以及溥儒、黃君璧等大體都屬於這一傾向。所謂古典革新式,指沿續明清近代以來在古典繪畫的範疇內革新創造,反對摹古泥古,力主外師造化,中得心源;尊重藝術個性,但不借鑑西畫。這一傾向成就了幾位大畫家,如齊白石、黃賓虹、潘天壽、70歲前的張大千等,吳湖帆、於非、陳子莊等,亦屬於這一類型,傅抱石、陳之佛雖都留學日本,對日本畫有所借鑑,也比較熟悉西畫,但他們的作品仍是傳統風貌,介於古典革新式與中體西用式之間。所謂中體西用式,是指主張中西融和、調和,兼兩體之美但以傳統中國畫的材料工具和基本法則為主體,或吸取西畫的造型方法,或借鑑它的色彩處理,或兼容它的某些觀念規範等。此一傾向的代表性畫家包括嶺南畫派的高劍父、高奇峰、陳樹人以及劉海粟、張書旂、徐悲鴻、蔣兆和、劉奎齡、朱屺瞻、李可染、黃胄、石魯、伍嘉陵、劉文西、方增先、周思聰、丁衍庸等。他們在中體西用的原則上雖一致,在具體的體用關係、對體與用的基本理解與把握方面,卻有諸多區別,其中影響最大的當屬徐悲鴻及其學派。所謂中西合體式,是不固守傳統框架,力圖熔中西為一爐,創造出一種新的中國繪畫品種。在此種體系中,筆墨已不被視為不可動搖的造型基礎與審美原則,西方的造型觀念、形式法則和色彩方法被自由引入,但仍使用中國畫的材料工具,追求詩意、境界諸種傳統的內涵和表現性。這種體式具有更強的現代感,更重視形式的獨創性,但距離傳統的模式也更遠些。代表性畫家是林風眠、吳冠中、黃永玉等。在上述4種體式中,古典革新式與中體西用式影響最大,擁有的作者與觀眾最多。這表明,革新創造和繼承傳統,吸取外來營養與保持民族特色,對發展中國畫都是不可缺少的。從20年代後期始,不斷有一些中國畫家力圖從題材內容上衝破傳統繪畫的局限,走出文人士大夫的小圈子,走向十字街頭、農村和前線,描繪下層勞動者和民族抗戰將士,其中突出的有趙望雲、黃少強、方人定、蔣兆和。50年代後,許多畫家深入工農兵,旅行寫生,創造了一大批描繪現實的新人物畫。一些山水花鳥畫家也充實了自己的生活感受,使自己的藝術有所升華,代表性畫家有李可染、賀天健、於非、錢松嵒等。

中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術1978年後,油畫進入一個新的發展階段。其特點是,創作由單一轉為多樣,從空想和粉飾轉向真實描繪和真誠表現。傷痕美術、鄉土寫實美術、各類新形式的探索、新潮美術,幾乎都是率先出現在油畫領域。代表性畫家有陳丹青、羅中立、程叢林等。中青年油畫家在開拓描繪對象的同時,又廣為借鑑西方現代繪畫。對油畫的新風格、新形式進行了多方面的探索。現代觀念、時代感與藝術個性逐漸成為畫家們所追逐的對象,許多青年畫家赴美國、法國等國留學深造,中國現代油畫也陸續被介紹到國外,受到國際上的重視。

中國現代美術

中國現代美術中華人民共和國建立後,隨著大規模、有計畫的經濟建設,中國現代建築的規模與數量都有很大發展。50年代學習蘇聯,強調民族形式,一度出現了普遍採用大屋頂而忽視新功能與清新風格的復古主義傾向。在批評了復古傾向後,提出“創造中國的社會主義的建築新風格”的口號。北京人民大會堂等十大建築就是這一口號之下的新探索,但基本未脫出近代折衷式或古典式範疇。60年代中期至70年代,廣州為外貿活動設計的一些賓館、劇場等,突破了融匯中西古典形式的折衷式造型特徵,以現代建築為主而吸取傳統的某些特色,創造了清新明朗的廣州風格。至80年代,在開放與改革的氣氛中,大量引進外國新技術新設備,建築學術思想活躍,新建築也雨後春筍般地矗立起來,出現了以嶄新的現代材料探索種種新風格的熱潮。廣州白天鵝賓館、北京長城飯店、香山飯店、北京國際展覽中心等,都呈現著不同的形體與格調。建築文化、建築的現代化與民族傳統的關係、作為環境藝術整體的建築規劃與設計等,都作為學術問題在建築界討論起來。

中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術版畫 在古代中國有複製版畫,明清小說戲曲的插圖、民間年畫、箋譜等,都是由刻印工人複製畫在紙絹上的作品。中國現代版畫指的是創作版畫──畫家自己畫、自己刻制拓印的木刻、石版、金屬腐蝕、麻膠版、石膏版、紙版、絲網漏印等各種材料和技術的版畫。中國現代版畫是從西方引入的,但在它的發展過程中又廣泛吸取借鑑了傳統水印木刻的營養,遂成為一個具有新的民族風格的繪畫品種。

中國現代版畫以木刻為主。20年代末,魯迅和柔石開始介紹外國版畫。魯迅以他對美術的熟悉、對新美術運動的熱忱和巨大的影響扶植了新木刻運動,培育了一大批青年木刻家。新木刻運動以為人生為準則,描繪下層人民的痛苦生活,為被侮辱與受損害者吶喊抗爭。同時也為書籍裝幀、插圖和美化室內環境服務。從一八藝社始,在30年代相繼成立過MK木刻研究會、春地畫會、木鈴木刻社、野風畫會、野穗社、無名木刻社、現代版畫會、平津木刻研究會、鐵馬版畫研究會等木刻社團,湧現了陳鐵耕、胡一川、羅清禎、夏朋、江豐、野夫、力群、陳煙橋、黃新波、沃渣、李樺、賴少其等青年木刻家。木刻青年不斷遭到國民黨政府的迫害,有的竟死於獄中。抗戰期間,木刻家大都投身於抗日救亡運動,先後成立了中華全國木刻界抗敵協會(武漢)、中國木刻研究會(重慶)、中華全國木刻協會(上海),這些協會的成員包括國統區和解放區的木刻家。他們艱苦戰鬥,有的在前線獻出了寶貴的生命。40年代還出現了以農村和戰爭為題材、風格質樸清新的解放區木刻,其代表性木刻家有古元、彥涵、力群、馬達、沈柔堅、呂蒙、焦心河、王式廓、劉峴、夏風、羅工柳、石魯等,他們的作品熱情歌頌新人新事,充滿鄉土氣息,明快、易懂,克服了早期木刻中的歐化傾向,其中尤以古元的作品為最出色。國統區木刻創作以揭露社會黑暗、呼籲民主的主題著稱,李樺、汪刃鋒、梁永泰、黃新波、王琦、邵克萍、王麥稈、楊可揚、趙延年、章西崖、酆中鐵、張漾兮、荒煙等木刻家的作品不僅以內容的現實性,還以形式風格的獨特引人注目。抗戰八年木刻展以其真實性、戰鬥性和熾熱的愛國主義情感,贏得了千百萬人的共鳴,在國內外曾引起強烈的震動。

中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

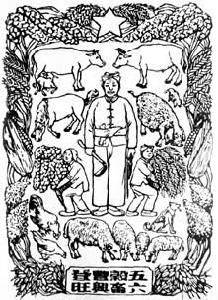

中國現代美術年畫、連環畫、宣傳畫 年畫在中國有悠久的傳統,是流行於民間、在春節過年時節張貼懸掛的繪畫,明清時曾有過廣泛的傳播,著名的民間年畫之鄉有楊柳青、桃花塢、綿竹、武強、濰縣等地。至清末民初,由於生產技術的落後、內容的陳舊,瀕於衰敗,代之而起的是石印和膠印的月份牌年畫。月份牌年畫最初是外資商人為了推銷產品,將廣告畫與年畫結合為一的商業性宣傳畫。它的內容新鮮,印製精良,又附有實用的年曆,因而受到人們的廣泛歡迎。月份牌年畫最初有西洋畫法與傳統畫法而後衍變為以西法為主兼容中國市民趣味的擦筆水彩畫法,遂形成色彩鮮艷、富於體積感的主流風格。它的內容包括時裝婦女、兒童、吉祥祝福、古裝人物、風景名勝等。代表性畫家先後有鄭曼陀、杭穉英、李慕白、金雪塵、金梅生、胡伯翔、謝之光等。中華人民共和國建立後,月份牌年畫有了新的發展,培養了大批年輕作者,內容也更加健康向上。月份牌年畫以其商業性、描畫的逼真贏得了廣大城鄉民眾的喜愛,從一個側面反映了現代中國市民與農民審美趣味的特徵與要求。

中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

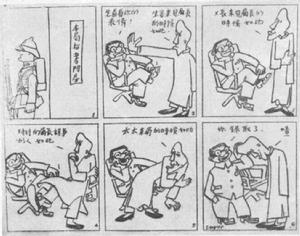

中國現代美術早期的連環畫作者有朱芝軒、沈石佛、劉伯良、李澍丞等,活躍於清末民初,作品的內容與形式多受戲曲舞台形象的影響。20~30年代的著名連環畫家是朱潤齋和周雲舫,多畫傳統小說、傳說題材,逐漸改變了畫面的舞台效果而趨於真實描繪。趙宏本、沈曼雲、何廟雲、錢笑呆、陳光鎰、嚴紹唐等被稱為第3代連環畫家,其中以趙宏本成就最突出,創作了一系列宣傳愛國主義的古典題材作品和一批現代題材的作品,如《海國英雄》、《戚繼光》、《阿Q正傳》、《雷雨》等。他在1940年組織了連環畫人聯誼會,40年代後期又組織了連環圖畫、小說業改進研究會,在團結連環畫家、改造創作內容、多方面適應民主運動和民眾閱讀需要方面,作出了貢獻。

中華人民共和國建立後,連環畫受到了空前的重視。一代新的連環畫家應運而生,創作題材廣泛,形式、風格也多樣化起來,政府文化部門和中國美術家協會多次舉辦連環畫創作評獎活動,出版發行、印刷質量、畫家收入也有巨大的改變。一大批專業、業餘的畫家從事連環畫創作,連環畫真正登入美術之宮的大雅之堂。由於作者隊伍文化水平和藝術修養、技巧的提高,連環畫的藝術質量逐年上升。除老一輩的畫家仍然活躍在創作第一線之外,又有劉繼卣、顧炳鑫、丁斌曾、韓和平、王弘力、程十髮、賀友直、華三川、王緒陽、王淑暉、許勇等成就突出的新連環畫家,和連環畫腳本作者姜維朴等。著名的作品有《東郭先生》、《我要讀書》、《阿Q正傳》、《山鄉巨變》、《鐵道游擊隊》、《白毛女》、《孫悟空三打白骨精》、《白求恩在中國》等。50年代多數連環畫藝術水平較低,圖解性強而創造性較弱,至60年代初《山鄉巨變》出現,標誌了中國連環畫發展的一個新階段。刻畫性格的深入,濃郁的生活氣息與地方風格,高度成熟的民族形式,以及與文學原著相諧和的抒情性,使這部作品產生了劃時代的意義。60年代中期以後連環畫創作出現了虛假、矯飾的傾向,內容形式都趨向單調貧乏。70年代末至80年代中期,連環畫創作再次出現高潮。1979年創作的《楓》(陳宜明、劉宇廉、李斌)是轉折的標誌,到1985年第6屆全國美術作品展中的獲獎連環畫作品,把中國連環畫藝術水平推到一個全新的高度。一些青年畫家開始把連環畫作為一種高檔次藝術品進行創作,在對作品主題作深入豐富內涵追求的同時,又致力於表現技巧與形式風格多樣化的探索。由於電視、錄像的衝擊,連環畫的出版銷行量有所下降,出版機構和連環畫家也開始探索對連環畫藝術價值、創作觀念的新理解,新的轉折正在醞釀之中。

中國現代美術

中國現代美術辛亥革命、五·四運動和北伐戰爭時期,宣傳畫創作十分活躍,作品多以報刊登載、傳單或牆壁畫的形式出現,內容多揭露帝國主義侵略、清政府和軍閥的殘暴與腐敗,還有的歌頌北伐戰士。許多作品無署名,有些是民眾自己創作的,技巧幼稚,卻也收到了宣傳效果。20年代末和30年代前期,江西革命根據地曾出現許多粗朴而生動的宣傳畫,如《掙脫枷鎖》、《粉碎敵人進攻》等,大多出自宣傳戰士之手。30年代最突出的是抗日救亡宣傳畫。青年學生上街動員抗日,多繪製大型宣傳畫,畫家們還組織了國難宣傳團和抗戰寫生隊。1938年由周恩來、郭沫若領導的政治部三廳,團結了一批抗日畫家,創作了許多宣傳畫,各地辦起的抗戰畫報、刊物,也都有抗日宣傳畫問世。油畫家、中國畫家、漫畫家、版畫家,亦都程度不同地從事宣傳畫創作,除畫刊、報紙刊登外,許多作品畫在布上,便於懸掛、標舉與保存。還有的畫於牆壁,如著名的武漢黃鶴樓大壁畫,描繪了中國軍民與日寇殊死戰鬥的場面,充滿鼓動性。

1932~1934年間,以畫家沈逸千為首組織了國難宣傳團,攜布畫先後歷10多個省會巡迴展出。1939年,沈逸千等又組織了戰地寫生隊,遍訪各戰區,畫了大量速寫。他們為抗戰獻身的精神,得到了各界愛國人士的熱烈稱讚。

在40年代,解放區的畫家緊密配合抗戰任務,創作了許多宣傳反漢奸、減租減息、發展統一戰線、擴大根據地乃至農業生產、講究衛生等內容的作品。其形式,除木刻版畫外,還運用改造了民間拉洋片、西洋景的方法,把繪在硬紙板上的宣傳畫裝配於小型舞台上,與演唱結合成一體,深受民眾歡迎。八路軍129師政治部還印製傳單式宣傳畫,介紹國際反法西斯形勢,把宣傳畫作為政治教育的組成部分,收到良好效果。

中華人民共和國建立後,宣傳畫受到空前重視。各公共場合、街頭、商店乃至家庭都可以看到張貼的宣傳畫作品,一批專門的宣傳畫畫家出現了,用木刻、洋片、漫畫等替代宣傳畫的境況也得到了徹底改觀。哈瓊文、翁逸之、吳敏、游龍姑、吳性清、錢大昕、楊文秀、張汝濟等,都以優秀的宣傳畫創作為人所知。50~80年代,北京、上海、天津成為創作、出版宣傳畫最集中的地區。僅上海人民美術出版社,從1952~1983年間,就出版宣傳畫1500餘種,平均每年出30多種。50~60年代著名的作品有錢大昕的《爭取更大的豐收,獻給社會主義》、楊文秀的《豬多肥多糧產高》、哈瓊文的《毛主席萬歲》、劉秉禮的《心懷祖國,放眼世界》等。這一時期的宣傳畫創作出現過浮誇、虛假和藝術上粗糙的毛病。到“文化大革命”期間,宣傳畫印行很多,題材單調,成為個人崇拜思潮推波助瀾的工具。藝術上則多公式化、概念化,用大拳頭、瞪眼睛和裝腔作勢的形象表示“革命”,雖到處張貼,卻沒有任何藝術力量。“文化大革命”結束後,宣傳畫創作一度低落,一些公共場合寧掛花鳥風景畫,也不掛宣傳畫。這是對“文化大革命”中假、大、空宣傳畫泛濫的懲罰。70年代末至80年代以來,宣傳畫出現復興景象。出現了一支新的創作隊伍,形式風格趨向多樣,改變了50年代以來那種寫實風格一統天下的局面。明了耐看、號召力與新穎性,成為宣傳畫家追逐的目標。

中國現代美術

中國現代美術 中國現代美術

中國現代美術在傳統工藝美術走向衰落,新型工藝美術滋生髮展的同時,傳統民族、民間工藝保持著相對的繁盛。它們流行於城鎮、鄉村,世代相傳,自生自滅,並總是充滿著濃郁的地區鄉土氣息。如編織──以竹、柳、藤、草、棕絲、麥稈等為質料,如玩具──布娃娃、布老虎、泥模等,如泥、面彩塑,以及剪紙、風箏、燈彩、木偶、皮影、裝飾刻磚等。各地都有著名的民間藝術家,如天津的泥人張、北京的面人湯、福建的木偶雕刻藝術家江加走、剪紙藝人王老賞、陶塑藝人劉傳、玉雕藝人潘秉衡等。有些民間工藝品在國際博覽會獲獎,為中國贏得了榮譽。但在戰爭年代,這些民間藝術都遭到嚴重破壞,有的逐漸絕跡。它們的繁榮與衰落,也大都不被高雅的知識階層和政府部門所注意。

中華人民共和國建立後,工藝美術在相對安定的環境裡獲得發展,並受到了空前的重視。傳統工藝、新興工藝與工藝美術教育都得到了迅速的發展。如陶瓷的產地景德鎮、醴陵、彭城、淄博、龍泉、禹縣、臨汝、德化等,都得到了恢復與新生,並逐步實現了生產的機械化,創造與引進了許多新技術。著名的雲錦、蜀錦、壯錦、傳統緙絲、湘繡、蘇繡、苗族蠟染等,也都得到了扶植,成為國內外市場的俏貨。漆器、地毯、象牙雕刻、玉雕、金屬工藝、木雕、鐵畫等傳統工藝,也有了大幅度的發展。玻璃、塑膠、搪瓷、鋁等新材料的工藝品廣泛套用,成為和人民生活聯繫最密切的工藝門類。新一代書籍裝幀、陶瓷、商業美術家陸續崛起。尤其在80年代後,隨著現代化的要求,工業設計開始抬頭。開放和改革帶來的不只是大量新的材料、新的工藝技術和新的工藝門類,尤其是新的工藝觀念──對工藝美術的性質、功能、結構、價值等一系列根本問題的新認識與新態度。人們開始思考工業產品的功能與情感的關係、形式與喻意的關係,開始把設計與經濟目的,材料、技術、生活方式與審美聯繫起來考察。工業設計甚至包括全部工藝美術,不只是點綴與裝飾生活,在一定意義上也是選定與創造生活方式,如何把人、產品、環境、社會看作一個整體,並以此建立起現代中國的工藝設計體系,是工藝美術界正在探討的問題。

在現代工藝美術中,工藝美術教育一向發揮著巨大的作用。最早的中國現代美術教育機構,如南京兩級師範學堂圖畫手工科,就包括著手工、圖案這一類的課程。呂鳳子、陳之佛、雷圭元、顏文樑、李有行、沈福文、龐薰琹、鄭可、張仃、鄧白等,都曾為中國的工藝美術教育事業貢獻了才智和力量,有的甚至投入了自己的畢生精力。50年代創辦了中央工藝美術學院,各地的美術院校都設定工藝美術系,一些地區如蘇州、景德鎮、唐山等地還創辦了諸如絲綢、印染或陶瓷院校。在如何使美術教育乃至整個美術學科走向現代化的進程中,工藝美術院校已有率先領路之勢。

美術研究 中國現代美術研究在範圍上可分為中外美術史、基礎美術理論與評論、美術考古諸項。在方法上可分為傳統式、外來式與綜合式三種。由於環境的不安定,系統性、綜合性的巨著直到80年代才有條件進行,並取得了多方面成果。借鑑西方20世紀自然科學和社會科學的成果與方法來研究中外美術的歷史與現狀,雖在30年代已經開始,但真正取得進展,也是80年代才有可能。總之,以馬克思主義的觀點方法貫穿於研究之中,已成為近40年中國美術研究的突出特色。

在專門的中國美術史研究中,先後有陳師曾、潘天壽、鄭昶、秦仲文、傅抱石、俞劍華、滕固、胡蠻、李浴、閻麗川、王遜、王伯敏、阿英、王子云等出版了通史、專史或斷代史。其中鄭昶的《中國畫學全史》、滕固的《唐宋繪畫史》在50年代前以嚴密性見解的獨到著稱。50年代後出版的史著都嘗試融入唯物史觀以回答紛紜複雜的美術史現象,但在“左”的政治氣候影響下,受到了簡單化和庸俗社會學的影響。有不少專題論文在深度上超過了一般的史著,尤其是美術考古的新發現及其相應的論考實證,具有深遠的意義。另有些史家從事於美術史籍的鉤沉整理、年表辭典的編纂研究,突出者如黃賓虹、鄧實編《美術叢書》、於安瀾編《畫史叢書》、余紹宋著《書畫書錄解題》、俞劍華編《中國美術家人名辭典》、敦煌研究院編《莫高窟內容總錄》以及鄭振鐸、阿英關於古今美術史料、史籍的著述等。故宮博物院、台北故宮博物院及文物出版社等文博單位大量編輯出版了美術圖冊和文物史籍著作,也是十分重要的成果。已陸續出版的有大型美術叢書《中國美術全集》(60卷)、王伯敏主編的《中國美術通史》 (8卷)。此外還有一些大型史著和叢書在編著中。

辛亥革命後,對外國美術開始頻繁介紹。蔡元培、康有為、魯迅、陳抱一、俞寄凡、呂澂、豐子愷、徐悲鴻、林風眠、劉海粟、李朴園、陳之佛、傅雷、倪貽德等,都為此作出過貢獻。這種介紹,以編著性質的作品居多,翻譯西方原作較少,較零散淺易。50~60年代,對歐美藝術採取了封閉態度,較多的介紹、翻譯了蘇聯著作。“文化大革命”期間一切介紹都成空白。到80年代,引進與研究外國美術成為熱潮,譯著與專題研究與日俱增,一些中青年理論家也逐漸有了出國考察的機會。對西方美術的了解與認識,正在走向全面和深入。

美術理論的情況大略與上述情況相似。民初的一些老畫家只有零星的畫語錄或短文章。相對系統的理論著述都出自接受過西方文化影響的人之手。蔡元培的美育說,康有為對碑學的推重,對美術傳統的重新評價,魯迅對新美術運動的一系列論述,宗白華、鄧以蟄、伍蠡甫、豐子愷等,兼及中外美術傳統和美學傳統而寫下的許多著作,以及一些著名畫家如林風眠、徐悲鴻、倪貽德等為宣揚他們的藝術主張寫的文章,都包含著獨特的理論見解。但總的說,這些理論都不夠系統,介紹性、經驗性的特色比較濃。然而對於清末以來死氣沉沉的美術理論園地,已經是富於朝氣和力量的新天地了。

50年代以後,在來自各革命根據地美術部門的領導人兼理論家的帶動下,在中國形成了一支以馬克思列寧主義和毛澤東文藝思想為指導的美術理論隊伍。他們在各自的崗位上,從事研究、教學和編輯等方面的工作,對新中國的美術事業和美術史論的發展,起了開拓性的作用。主要理論家有江豐、蔡若虹、王朝聞、力群、王琦等。其中王朝聞著述最多,他對藝術與生活、藝術家的思想和藝術創作的關係、創作與欣賞等許多問題所作的理論闡釋,富有獨創性,在美術界產生了廣泛的影響。80年代以來,伴隨著思想解放、政治經濟改革,以及對外文化開放,中青年理論家開始成長起來,出現了一批探索新觀點、新方法研究中外美術和當代美術的著作和論文。中國美術理論研究,進入了一個新的歷史時期。

在上述各門類的美術創作與研究之外,還有許多值得提及的美術現象和成果,如中外美術交流,歷屆全國美術展覽,50年代以來的新民間繪畫,美術出版事業,美術文物的發掘、整理與保護,美術館與博物館工作,美術教育的發展……等,在有聲有色的中國現代美術史的發展歷程中,它們都有各自值得稱道的成就和影響。