生平簡介

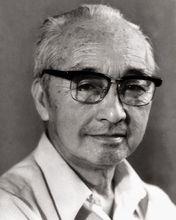

王朝聞

王朝聞王朝聞,雕塑家、文藝理論家、美學家。王朝聞 (1909—2004),別名王昭文,後取《論語·里仁》中“朝聞道,夕死可矣”語義,更名王朝聞。筆名汶石、廖化、席斯珂,卓越的文藝理論家、美學家、雕塑家,藝術教育家,新中國馬克思主義文藝理論和美學的開拓者與奠基人之一。王朝聞1909年4月18日生於四川省合江縣。早年學習繪畫、雕塑。1926年在成都藝專等校學美術,1932年在杭州國立藝專學雕塑。1937年參加浙江抗敵後援會所屬的浙江流動劇團和五路軍戰地服務隊,從事抗日文藝宣傳活動,同年加入中國共產黨。1939年在成都私立南虹藝專等校教書,任成都民眾教育館美術部主任。1940年12月赴延安後,曾在魯迅藝術文學院美術系任教。1941年為延安中央黨校大禮堂創作的大型毛澤東浮雕像,被稱為解放區美術作品的代表作。

王朝聞

王朝聞新中國成立後,曾在中宣部文藝處等部門工作。歷任中央美術學院副教務長、《美術》雜誌主編、顧問,中國美術家協會副主席、顧問,中國藝術研究院副院長,中華美學學會會長、名譽會長,中國作家協會顧問,國務院學位委員會第一屆學科評議組成員,全國政協第三、四、五、六屆委員等。五十年代後期,他的文藝評論雖以造型藝術為主,也廣泛涉及文學、戲劇、電影、曲藝、民間文藝、攝影等領域。他的理論發現,源於直接和間接的審美經驗,注重理論聯繫實際,把藝術創造和藝術欣賞融為一體,在全國擁有廣大的讀者群。2004年11月11日23時10分因病在北京逝世,享年96歲。

王朝聞是在藝術創作上取得突出成就的實踐者。他為《毛澤東選集》封面創作的浮雕《毛澤東像》、圓雕《劉胡蘭像》、圓雕《民兵》等作品,都屬於新中國美術的代表作。他是熟諳實踐的美學家。在七十餘年的藝術與學術活動生涯中,橫跨美術、文學、戲劇、電影、曲藝、民間文藝、攝影等領域,先後出版了專著和論文集40餘種,近千萬言。他通過數十部近千萬言的著述,為建設具有中國特色的美學和文藝理論體系作出了卓越貢獻。他的美學既是藝術家的美學,也是哲學家的美學,具有鮮明的理論特色。他一生堅持文學藝術為人民服務的方向,關注藝術與生活中的重大課題,堅持真善美的藝術理想,強調繼承中華民族優秀文化傳統和借鑑外國的先進文化。他十分注重美育教育,為提高文藝工作者和民眾的審美素養付出了畢生心血。他的美學思想和理論建樹,指導和影響了新中國的幾代美術工作者。

王朝聞著作

王朝聞著作 王朝聞代表作《劉胡蘭》

王朝聞代表作《劉胡蘭》 王朝聞著作

王朝聞著作學術生涯

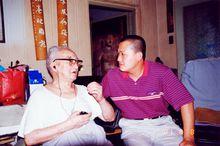

湯立夫婦看望王朝聞先生(中)

湯立夫婦看望王朝聞先生(中)王朝聞童年時原名昭文,“鬱郁乎文哉”之意,是注定要為中國文化奮鬥一生的。後來取《論語·里仁》“朝聞道,夕死可矣”語義,更名王朝聞,更是表示以對真理不懈的追求為天職。其實,崇尚真理是中國知識分子的天然屬性,孔子早就說過“士志於道”,斯言矣!難得的是,心中的理想一輩子不離不棄,矢志的追求能不屈不撓,也即孔子所說“吾道一以貫之”。王朝聞早就著作等身,晚年仍以“夕不甘死”自勉,天天黎明即起,奮筆寫作。王朝聞的美學思想和理論創見,已經影響了新中國五十多年來的幾代美術工作者。他以幾十部近達千萬言的著述,成就了一座學術豐碑。

王朝聞(右)

王朝聞(右)王朝聞生於四川省合江縣,1927年至1930年在成都求學期間,已在報紙上發表文章,還寫過劇本和中篇小說。1932年入杭州國立藝專學習雕塑,這一時期創作的木刻《三等車廂》曾參加上海“春地美術研究所展覽會”,受到魯迅關注。1937年日寇入侵,他放棄未完成的學業,參加了“浙江流動劇團”,畫了大量抗日宣傳畫、連環畫和漫畫。1939年在成都任藝專教員期間,創作了許多反映戰地生活的連環畫、速寫和文學作品。由重慶赴延安的前夕,曾選兩三年所作百餘幅作品,交友人擬轉到香港出版,但因太平洋戰爭,不幸全部散失。

1940年,王朝聞經重慶八路軍辦事處介紹赴延安。先在魯迅藝術文學院美術工廠製作雕塑,後到美術系任教。期間創作了毛澤東像、史達林像、魯迅像等許多雕塑和速寫作品,又為延安中央黨校大禮堂創作大型毛澤東浮雕像。該作品雖已被胡宗南軍隊搗毀,但作為解放區美術的代表作之一,將永遠在中國現代美術史上占有一頁。

後來,王朝聞在華北聯合大學(後改為華北大學)美術系任教,曾創作張家口解放紀念碑,因張家口失守而中止。在良鄉一起與華北大學師生待命的紛亂中,他還完成了《民兵》的草稿。解放以後,他為《毛澤東選集》創作了毛澤東浮雕像,為革命歷史博物館創作了圓雕《劉胡蘭》、《民兵》等作品,這些都成了新中國美術的代表性作品。他首先是藝術創作的實踐者,在他七十多年的藝術生涯中,雕塑是很重要的一章。

王朝聞(左)

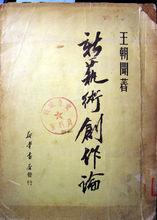

王朝聞(左)1941年,王朝聞在延安《解放日報》副刊上發表了文藝短論《再藝術些》,以反對公式化概念化傾向的鮮明態度引人注目。這也是他的第一篇文藝評論,為以後從事文藝評論和美學研究埋下了伏筆。1949年春開始,他在《進步日報》、《人民日報》、《文藝報》等九家報刊發表美術評論,十個月內連續發表文章52篇,產生了很大影響,1950年結集為《新藝術創作論》。其後,他在中央美術學院雕塑系講授創作課及全校文藝理論創作方法課,兼任《人民美術》主編,開始往文藝理論研究轉向。

從1949年到1966年的十七年期間,他共出版了六本論文集。繼影響廣泛的《新藝術創作論》之後,有《新藝術論集》、《面向生活》、《論藝術的技巧》、《一以當十》、《喜聞樂見》、《隔而不隔》等。他的文藝評論以造型藝術為主,也廣泛涉獵文學、戲劇、電影、曲藝、民間文藝、攝影等領域。他注重理論聯繫實際,把藝術創造和藝術欣賞融為一體。他的理論發現,源於直接和間接的審美經驗,以鮮明的個性,獨特的見解和生動的文風為人喜聞樂見,產生了廣泛影響。

1961年開始,他著手組織全國美學界的學術骨幹主編高校文科教材《美學概論》,期間多次到北京大學等高校講演和組織座談,了解教學需要和學子的審美興趣。《美學概論》自1981年出版以來,已印行29次,在中國當代美學教育中發揮了重要作用。

王朝聞(左)

王朝聞(左)王朝聞1980年完成的紅學專著《論鳳姐》,源於“文革”被迫停筆時期,對極“左”思潮之下種種形上學現象的觀察和冷峻思考。在其後20多年中,他對美學理論的研究更趨系統和深入,研究對象不局限於文藝現象和文藝思潮,更注重審美關係和理論規律的揭示,注重從現實美、藝術美和審美心態角度闡述真知灼見。這期間出版的著述有《開心鑰匙》、《再再探索》、《不到頂點》、《瞭然於心》、《審美的敏感》、《似曾相識》、《會見自己》、《審美談》、《審美心態》、《雕塑雕塑》等,在關於藝術的審美特性和現實的審美關係方面,闡述了自己獨特而且系統的見解。這一時期研究的重點,在於探討審美關係中的審美特徵,特別是審美主體心態的研究。

王朝聞

王朝聞王朝聞王朝聞擔任過中國藝術研究院副院長,美術理論碩士、博士研究生導師等職。在眾多行政工作和社會活動中,仍抓緊一切時間進行研究和寫作。晚年出版的著述除上面所說,尚有論文集《東方既白》、《一身二任》、《趣與悟諧》、《斷簡殘篇》,專著《〈復活〉的復活》、《神與物游》、《吐納英華》,《石道因緣》等。1998年,《王朝聞集》22卷出版,匯集了他在六十多年間的主要著述。這一段時間,他主編了《中國民間美術全集》14卷、《中國美術史》12卷、《八大山人全集》5卷,這些規模龐大的學術著述匯聚了學界的綜合成果,代表著中國當代學術領域的進展,它們的出版為中國當代文化建設作出了重要貢獻。

在七十餘年的藝術生涯中,王朝聞曾任中央美術學院副教務長、《美術》雜誌主編、中國美術家協會副主席、中國藝術研究院副院長、《紅樓夢學刊》主編、中華美學學會會長、中國作家協會顧問、全國政協第三、四、五、六屆委員等職。中國藝術研究院美術研究所是他在五十年前受命籌建。他是一個富於實踐品格的美學家,一個具有真知灼見的文藝理論家,一個把一生的光和熱都獻給了中國文化建設的學者,在中國文化藝術和學術建設的許多方面都作出了重要的貢獻。他是當代中國一座永遠的學術豐碑。

雕塑研究

王朝聞對雕塑的時間和空間關係的探討基本上是繼承了中國傳統詩畫觀的思想,但他從雕塑的時間性和空間性的角度探討詩畫藝術的相通性,可以說正是接著萊辛的話從另一個角度講下去。

王朝聞(右)

王朝聞(右)王朝聞很早就注意到雕塑的時空問題,象他自己所總結的那樣,在1949年寫的《美術的特殊性》談到畫如果像不會取材的照相師一樣,任意截取事件的任何環節,“不能讓觀眾聯想出行動的來蹤去跡,它就失去它利用一定空間以暗示廣闊時間的功能。”在《新藝術創作論》中說道,雕塑和京戲的塑形不同之處在於,後者只是進展中的動作的暫時休止,而雕塑是動作的前因後果的綜合。雖然這幾處論斷已蘊涵了他對造型藝術如何表現時間的認識,但比較全面的探討造型藝術時空問題的還要屬《雕塑雕塑》這本書。這本書寫作於八十年代末到九十年代初,在接觸了萊辛,羅丹,黑格爾等人的著述和對中國古代文論,詩詞的深入理解的基礎上再談雕塑的時空問題,可以發現,王朝聞對雕塑的時空認識有了新的角度,他開始從審美關係來把握雕塑的時空關係,並強調了時間與空間與欣賞者的關係,強調了時間以及時間中的人的意識對雕塑的藝術價值的重要性。

在《雕塑雕塑》一書中,他首先對萊辛將模仿運動視為造型藝術的表現功能的認識表示了相反的看法。他認為“如果說著者萊辛套用‘承續性>一詞是對‘詩>的模仿功能的概括,我卻以為造型藝術例如雕塑,也可能模仿事物和現象的承續性與空間的瞬間性的統一,”換句話說就是,王朝聞認為雕塑是時間和空間的統一。事實上,儘管萊辛認為畫是空間的藝術,但他也談到,畫如何克服靜止以表現時間。他認為可以通過動作表現,因為動作是時間性的,“全部或部分在時間中先後承續的事物一般叫做‘動作>(或譯為情節)”,萊辛認為畫要表現時間,可以選取“最包孕的片刻”來刻畫,這個片刻是事件完成的頂點前的片刻,最有暗示性,最有想像的餘地,這個動作必須能夠使人理解全部動作的前後。

王朝聞正是從造型藝術對靜止的克服出發指出雕塑是有時間的,關鍵在於怎樣表達時間。他認為時間通過運動,或者說先後承續的事物來表現,雕塑無法描述先後的運動,但它可以通過暗示來表述這種先後的承續性。暗示性的片刻被王朝聞反覆強調,他指出雕塑應該選擇動作的瞬間,這個瞬間決不是隨便截取,必須能解釋事件的前因後果。從動作的暗示性出發,王朝聞進一步指出暗示性必須通過欣賞者的精神活動來完成。這樣,王朝聞就將雕塑的空間和時間納入到審美關係中來探討了。創作者選取不到頂點的片刻並將它定型展現於人們的面前,這個片刻就作為實際空間而存在,當人們欣賞它,理解它,它對周圍環境產生了作用,在欣賞者的參與下,它產生另一個空間,一個處在人的精神活動中的空間。王朝聞將雕塑與欣賞者的參與結合起來,從審美關係出發,指出了雕塑空間的二重性。他認為“雕塑形象的空間性有雙重含義:一是指形象所出現於其中的場所即實際空間,一是指形象的特徵所創造的虛幻空間即所謂精神空間。”他指出雕塑不論大小,他們出現於觀賞者的想像和意象里的空間性,與它們的物質空間有很大差別,差別就在於這種精神空間的不確定性、假定性和虛幻性。

同時王朝聞也指出精神空間的產生依賴於第一空間本身的暗示性,雕塑的暗示性形成假定空間,“它們的假定空間給觀眾提供了創造精神空間的誘導和依據,觀眾自己的意象創造了相應的精神空間。”觀眾與物質空間的暗示性結合,從而使暗示的運動得以實現。王朝聞認為假定空間與精神空間是一個事物的兩面,“空間的假定性或虛幻性,既是人的心靈美的創造物,又是創造心靈美的一種推動力。”事實雕塑的召喚力和創作主體有關,作者創作意蘊的深淺影響著作品的假定空間的效果,“不是一切假定空間都能保證雕塑的藝術魅力。”

隨後王朝聞進一步分析了雕塑追求這種暗示性空間形體的內在根源。他認為有暗示性才有運動的可能性,而運動正是雕塑的魅力所在。

王朝聞

王朝聞王朝聞首先用羅丹的話解釋了雕塑產生運動的機理以及雕塑形體具有時間性的機理。“所謂的運動,是從這一個姿態到另一個姿態的轉變”,“畫家或雕塑家要使人物有動作,所做的便是這一類的變形”。他認為羅丹的“轉變”二字說的好,“雕塑形體的‘轉變>,也就是喚起觀眾思維活動的‘轉變>。”他認為“變形”二字也說明了雕塑這種空間性形體借姿態的轉變和變形化通過空間性的形體表現時間性特徵。他還指出羅丹論證雕塑如何表現運動時,強調了觀眾的反應。他認為羅丹將表現運動的各種作品的秘密,歸結為“強制觀眾通過人像,前前後後注意某種行動的發展。”另外他還用中國古代文論的論述說明時間可以在固定形體中表現,如陸機對包孕片刻的論述“觀古今於須臾,撫四海於一瞬。”他指出“所謂‘古今>、‘須臾>、‘一瞬>,可以說是對時間的無限性(‘古今>)的有限(‘須臾>和‘一瞬>)的體現。”王朝聞還結合中國畫論對以靜態表現動態的理論來理解雕塑中的時間性,如他引用的“《畫荃》里所說的‘一收復一放,山漸開而勢轉;一起又一伏,山欲動而勢長>,和‘山之厚處即深處,水之靜處即動時>”他認為這段話探討的正是虛實關係與造型表現運動的關係,這裡所說的虛實非外形的虛實,而是存在於人的觀念中的東西,是觀眾心理中的文化歷史積澱對固定形的想像補充。王朝聞指出一方面“藝術家以空間形象‘控制>著正在消逝的時間,從而構成了藝術的永久魅力。”另一方面這種產生運動的時間和空間都以主體的想像,聯想等審美心理為前提的,雕塑有暗示性的固定形體給觀眾一定想像的誘發,造成幻覺的產生,“幻覺形成幻象,幻象是空間和時間交織在一起的。”當“物質空間轉化為精神空間,它同時具備了一種看不見的精神時間的意味。”正如王維的雪中芭蕉。芭蕉出現在雪中,創造了假定的空間,這種空間形態超越了季節的限制,相應的創造了假定時間。王朝聞認為從作品的審美價值來講,這種虛幻的空間和時間是觀賞者欣賞的中心,對雕塑的實體來講是有一定的獨立性,他區分了界定了雕塑的內外兩種運動。外在的運動“指直接訴諸視覺感受,只需在主體的意象中加以補充、延伸和擴張。”內在的運動“指對象內在的精神活動,雖也可能訴諸視覺感受卻有不確定性。”“只有當它引起觀賞者的體驗才有意義。”“王朝聞認為這種內在運動才是有時間性的。他更看重在結果中顯示原因的形式。與身體的動態相區別的心態的動勢。事實上王朝聞認為幻象帶來的是意義,運動中的時間感的背後是深刻的意義,這才是雕塑的魅力所在。如他總結到”中國傳統雕塑不只可能傳神地表現造型的動勢,還體現了更深一層的意旨。>>統治者的權力的象徵。“統治者的統治意識,在石雕造型特徵中得到了合目的的顯現。”又如“運動在雕塑美學中的地位,不僅僅屬於如何反映生活,即形象的空間性與時間性的互相依賴,更重要的是關係作品的思想內容。”

可以認為王朝聞借萊辛的話,“雕塑,凡是他不應該畫出來的,他就留給觀眾去想像。一句話,這種遮蓋是藝術家供奉給美的犧牲。”向我們指出,雕塑的魅力,雕塑的審美價值得以實現的關鍵“觀眾”,只有在觀眾的想像中,雕塑才得以實現它的美。事實是這正是王朝聞對雕塑時空共在性探討的最終結論,也是他對萊辛藝術觀的突破和創新。從某種意義上可以說王朝聞的雕塑理論是萊辛詩畫界限與中國詩畫同源理論交流的結果,王朝聞的貢獻在於他發現正是作品的暗示性和觀眾的想像力的呼應使雕塑藝術具有時空的完整性和完善性,也正是這一發現,王朝聞將詩畫理論在前人的基礎上又推進一步。

王氏年表

王朝聞故居

王朝聞故居1915年至1924年,王朝聞入私塾和縣立高等國小。1925年初考入瀘縣中學。

1926年暑假自動退學回鄉。

1927年至1930年,先後在私立成都藝專、岷江大學、四川省立第一師範學習美術,曾在成都報紙副刊上發表隨筆性習作,與友人合作劇本和中篇小說。

1932年考入杭州國立藝術專科學校學習雕塑,因經濟困難一度輟學。後在高士坊國小代課,半工半讀。入學前創作的木刻《三等車廂》在上海“春地美術研究所展覽會”展出,曾受到魯迅的關注。

王朝聞

王朝聞1935年根據魯迅小說《傷逝》編繪木刻連續畫《噩夢》,第二年參加全國木刻展覽會展出。

1937年抗日戰爭爆發,他放棄未完成的學業參加“浙江流動劇團”,先後在浙江龍泉和湖北、安徽等地進行抗日宣傳活動,畫了大量的抗日宣傳畫、連環畫和漫畫連環畫《姆媽》等作品,以石印方式散發於民眾之中並發表在武漢《漫畫》雜誌上。同年,加入中國共產黨。

1939年在成都私立南虹藝專和復興美專任教。

1940年兼任成都民眾教育館藝術部主任,參加中國抗敵協會成都分會。其間創作了曾在成都引起轟動的雕塑《汪精衛與陳璧君》跪像,以及反映戰地服務隊生活的報導《二十五個中間的一個》和連環畫《民族戰士》等。1940年由重慶赴延安前,將自選的百餘幅戰地速寫交友人擬轉往香港出版,不幸在太平洋戰爭中散失。

1940年12月,經重慶八路軍辦事處介紹赴延安,在魯迅藝術文學院美術系任教。期間創作了毛澤東像、史達林像、魯迅像等許多雕塑和速寫作品。

1941年,為延安中央黨校大禮堂創作了大型毛澤東浮雕像,被推為解放區美術的代表作。該作品後被胡宗南軍隊搗毀。

1945年抗戰結束,參加華北文藝工作團到達張家口,在華北聯合大學(後改為華北大學)文藝學院美術系任教。創作張家口解放紀念碑(後因撤離張家口而中止)。1948年春創作《交公糧》、《埋地雷》等年畫。土改期間,他向縣政府建議,使石家莊毗盧寺及其中的明代壁畫等珍貴文物得到保護。同年冬開始創作圓雕《民兵》。

1949年初,參加北平藝專的接管工作。北平藝專和華北大學美術系合併為中央美術學院後,任教授兼副教務長。承擔全校文藝理論創作方法課和雕塑系的創作課教學。

自1949年春開始,十個月內連續在《文藝報》和《人民日報》等報刊上發表美術評論文章五十二篇,結集為《新藝術創作論》出版,其中有些文章受到毛澤東主席的稱讚。由於新中國文藝事業的客觀需要和主觀上的興趣,逐漸由雕塑創作轉向文藝理論研究。

1950年,為《毛澤東選集》封面創作了毛澤東浮雕像。

1951年為革命歷史博物館創作了圓雕《劉胡蘭像》。同年兼任《人民美術》主編。

1952年由中央美術學院調到中共中央宣傳部文藝處工作,參與組織人民英雄紀念碑浮雕創作。

1954年調至中國美術家協會,主編《美術》月刊。並受文化部委託籌組民族美術研究所,任副所長、所長。

王朝聞傳

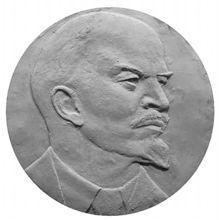

王朝聞傳1953年為《史達林全集》封面創作史達林浮雕像。1960年為《列寧選集》封面創作列寧浮雕像。1961年開始,主編高校文科教材《美學概論》,並多次在北京大學等高校講演和座談,著重探討民眾的審美興趣和需要。此後,對美學理論的研究更為系統和深入。

1974年,由“五七幹校”分配到文化部文學藝術研究所(後改為中國藝術研究院)工作。

1977年,擔任中國藝術研究院副院長,任美術理論碩士及博士研究生導師。

1979年春,回川講學,點評四川畫家王偉國畫;

1980年完成的專著《論鳳姐》,源於“文化大革命”被迫停筆時期對極“左”思潮之下種種形上學現象的觀察和思考。

1986年4月,闊別故鄉49年的王朝聞回到合江縣,向合江縣圖書館贈送親筆題簽的《王朝聞集》,為《四川曲藝選》作序。

1988年離休後,仍以“夕不甘死”的精神進行研究和寫作。

2001年,王朝聞獲中國文聯和中國美協頒發的的第一屆中國美術金彩獎。

2002年獲文化部頒發的第一屆造型藝術創作研究成就獎。

2004年發表在人民日報副刊上的《憶毛星》一文是其一生寫的最後一篇文章。

雕塑作品

雕刻作品

雕刻作品《一位老人》(廣西卵石,23*18*12cm)《民兵》(鑄銅雕塑,12.5×14×34cm ,1947年)

專著年表

論文集

《新藝術創作論》(1950)

王朝聞作品

王朝聞作品《新藝術論集》(1952)

《面向生》(1954)

《論藝術的技巧》(1956)

《一以當十》(1959)

《喜聞樂見》(1963)

《欣賞、創造與認識》(1978)

《創作、欣賞與知識》(1979)

《開心鑰匙》(1981)

《不到頂點》(1983)

《再再探索》(1983)

《瞭然於心》(1984)

《審美的敏感》(1986)

《似曾相識》(1987)

《會見自己》(1991)

《東方既白》(1994)

《一身二任》(1998)

《趣與悟諧》(1998)

《書信、題詞選》(1998)

《斷簡殘篇》(1998)

專著

《論鳳姐》(1980)

《審美談》(1984)

《審美心態》(1985,獲中國圖書獎)

《雕塑雕塑》(1992)

《〈復活〉的復活》(1993)

《神與物游》(1998)

《吐納英華》(1998)

《石道因緣》(2001)

《王朝聞集》(22卷,1998,獲1999年國家圖書獎)。

選編著作

《王朝聞文藝論集》(全三集)(1979)

《黃山石》(1981)

《適應與征服》(1983)

《麥尼埃的雕塑》(1985)

《王朝聞曲藝論文選》(1986)

《論戲劇》(1987)

《王朝聞學術論著自選集》(1991)

《美術談》(1991)

《我的遊蹤》(1992)

《雕塑美》(1994)

《從心上來》(1998)。

主編著作

《美學概論》(1981年,至今已印行29次

《中國民間美術全集》(14卷,1993,獲“五個一工程獎”、國家社會科學基金項目優秀成果獎)

《中國美術史》(12卷,1998);《八大山人全集》(5卷,2000,獲2001年國家圖書獎)。