簡介

臨縣三弦書

臨縣三弦書臨縣三弦書,原名“說書”,相傳在清代鹹豐年間由柳林傳入臨縣,所以也稱柳林調。屬於彈唱藝術.它的特色是盲人說書。最初是宗教性質的,老百姓得病後求神保佑,在神前許願“如病好就請盲人說神說三天”,起初盲人傲神、請神、安神、送神而念念有詞,後來發展為說長篇古書。臨縣三弦書流行於臨縣、興縣、方山、離石、柳林、陝北佳縣、吳堡、榆林等地,其中盛行於臨縣。

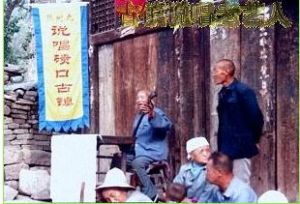

臨縣三弦書是由一種帶有神秘色彩的祭祀演變而來,初為廣大民眾求神降福、敬神還願等而表演。祈願的多為個戶,由個戶延請說書人作為代言人說唱表達和進行祭祀活動,以村為單位進行祈雨,盲人代言進行說唱。後來逐漸在農閒時間,便由好事者或眾人以各種形式湊錢請來說書人,成為了一種不可或缺的娛樂活動。”

臨縣三弦書的傳播範圍較廣,欣賞人群較多,具有深厚鄉土基礎和人文基礎。三弦書說唱的書目是現實社會的藝術反映。書目中留下了豐富的歷史印記,是構成歷史的重要參考資料。它記錄了人們的真情實感和喜怒哀樂,是娓娓道來的歷史,是時代變遷的印跡,是了解社會形態的第一手資料。它是民間文藝的集大成者,是綜合體,它對表演性要求極高,它對現場發揮最為講究。說書人作為人民民眾感情的代言者,形成了剛健、清新、簡煉、明快的獨特的藝術風格,塑造出了純樸自然真實的人物形象,寓教於樂。它的藝術價值還體現在對藝術的兼容和解構,這對於自身的傳承和發展都是獨具價值、獨具高度的。

臨縣三弦書,流行於呂梁山區諸縣。後來,當地藝人吸收了一些民間小調,經過長期的說唱實踐,創造了平調、四平調、上川調。臨縣三弦書的唱腔屬於板腔結構。演唱時,藝人懷抱大三弦,左腿綁楷子響板,自彈自唱。

淵源

臨縣三弦書

臨縣三弦書“臨縣三弦書源遠流長,發起於黃河中游地區的南陽一帶,是典型的黃河文化。在很長的時間段里由社會地位極低的盲人壟斷性傳授並表演,所唱的內容又沒有任何文字資料,因而在新中國成立之前從未載入官方史志文獻中。”康雲祥對《山西青年報》記者說,“三弦書又稱鉸子書、腿板書,是形成於南陽的一種較為古老的說唱藝術,因用三弦、鉸子(小銅鈸)為主要伴奏樂器而得名。初為一人一台戲,懷抱三弦,腿束節子(腳板)自彈自唱。在清朝末年的光緒年間,逐漸演變為演唱者手擊鉸子或八角鼓既唱又表,另有三弦和墜胡專門伴奏並在演唱中幫腔、插話而成為二三人一台戲。臨縣三弦書的表演形式一直沿用並傳承的是南陽古三弦書說唱形式。”

臨縣三弦書大約於清代鹹豐年間由柳林縣沿黃河一帶傳入臨縣沿黃河一帶,是黃河文化的組成部分,是晉商興盛的產物,也是黃河岸上著名的水旱碼頭磧口繁榮的產物。

“臨縣三弦書最先活躍並持續繁榮的區域在古鎮磧口一帶,有姓名可考的最早被稱為‘說書人’的是靠近黃河沿岸南溝村的盲人張繩大。

臨縣三弦書,最初是宗教性質的,老百姓得病後求神保佑,在神前許願“如病好就請盲人說神說三天”起初盲人敬神、請神、安神、送神而念念有詞,後來發展為說長篇古書。臨縣三弦書流行於臨縣,興縣、方山、離石、柳林、陝北、佳縣、吳堡、榆林等地,其中盛行於臨縣。它的歷史悠久,但無詳細的記載,根據盲藝人介紹推斷大概有一千多年的歷史了。古書《岳飛傳》里有這樣一段詞:

岳飛正在街上行

忽聽三弦卜楞楞

走上前觀分明

原來是瞎子說書文

細聽說的啥內容

說的是唐朝英雄數秦瓊

有些土話聽不清

因為瞎子是臨水人

明朝前臨縣叫臨水,後改為臨縣。這說明臨縣三弦書早在明朝前就有了。

根據盲藝人協會長高吉民(70歲)老人講,他是臨縣三弦書的第五代傳人,第一代傳人是清朝嘉慶年間盲藝人李坤亮先生,第二代陳大先生(名字不詳),第三代名字大錘,陝北盲人韓啟祥曾給毛主席說過書的盲藝人也曾是高大錘的徒弟。第四代傳人分為三支,即上川、下川、小川,上川傳人奕呈瑞,下川傳人高茂樹,小川劉丕法。奕呈瑞的徒子徒孫最多,他的徒弟有張開順、高四俊、馬侯旺等,這幾個人又收了很多徒弟。大約有二百來人,自今已到杜玉旺第八代傳人。高茂樹:徒弟較少,只有高吉民和白桂民師兄弟倆為第五代傳人,高吉民又收李清高為徒,現也有了第七代傳人。

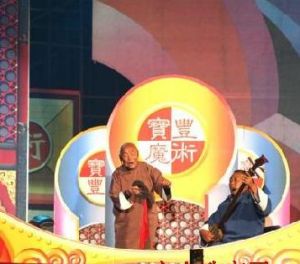

明目人說書是由康雲祥、樊如林搬上舞台的,他們現在也有了不少徒弟,李一鋒、康保生等。

藝術特色

臨縣三弦書

臨縣三弦書臨縣三弦書唱詞保留了豐富的方言俗語和習慣用語;多用襯字,文白問用;且較多使用誇張、排比等修辭手法,顯示出其特有的表達方式。

臨縣三弦書的演出場合有節令性、還有結合民俗的演出,如節令、廟會、喪事都請說書先生說書。其演出的社會功能最初是宗教性質的,由於臨縣過去貧窮落後、缺衣少藥,老百姓別無他法只有求神保佑,在神前許願如果病好後就請盲人說神書三天,盲人敬神、請神、安神、送神而念念有詞,現在發展為娛樂和教化性質,說書也發展為說長篇古書。臨縣三弦書寓教於樂、古為今用,每本古書都宣揚愛國主義、人倫道德。

臨縣三弦書的傳統書目有《珍珠汗衫記》、《金鐲玉環記》等近百部中長篇書。新編書目有《張秋林擁軍》、《蘆溝橋事變》、《兩支隊伍兩個樣》、《修公路好處多》、《模範飼養員王傳河》等。

臨縣三弦書主要是自彈自唱,樂器主要是三弦。三弦又稱“弦子”,是我國的傳統彈撥樂器。柄很長,音箱方形,兩面蒙皮,弦三根,側抱於懷演奏。音色粗獷、豪放。說書人左腿膝蓋以下綁五六寸長,三到四塊竹板,腳尖鏇轉盪擊聲以掌握節奏右腿膝蓋以上綁的十厘米的小銅鑔,當中有小繩系一顆圓珠,懷抱三弦左手按弦,右手指尖戴一骨頭小帽拔弦,中指無名指之間夾一根竹筷,拔弦時捎的敲打小銅鑔。由於師傅帶徒,單人說書發展為二人對說,後來發展為多人混說,師傅不彈三弦而是用揚琴伴奏,徒弟們有吹笛子的、有打四塊瓦的。盲藝人的樂器除小銅鑔、揚琴以外大部分是自製的,連三弦都是自製的。

臨縣的盲藝人經過長期的說唱實踐創造了平調、四平調、上川調。臨縣三弦書的唱腔屬於板腔結構。近來康雲祥老藝人將臨縣三弦書分為以下幾類曲調板式,前奏曲、起板、七字流水、十字流水、怒板、器板、落板(由康雲祥先生整理)。

1、前奏曲:由音樂作家杜恩裕(已故)創作,既不失臨縣三弦書風格,而且很有氣氛,被全縣說書藝人採用。

2、起板:唱詞的第一句為起板,有七字起板、十字起板。七字起板用上下兩句,像晉劇音樂夾板轉二性,十字起板用四句而後轉為流水。

3、七字流水:七字句四三唱法,上下句無限反覆,幾十句才奏一個過門,宜於說景。

4、十字流水:十字句三三四唱法也是上下無限反覆。宜於敘事。

5、怒板:故事情節發展到人物生氣或打鬥時用。節奏為1/4拍,一字一板氣氛激昂。

6、器板:說書到悲哀時盲藝人哭的聲俱淚下,其它板式不加三弦伴奏,此時唱段三弦不斷。康雲祥曾把哭板進行了大膽改革,吸取姐妹藝術臨縣道情的哭板加進去表現,有非常好的效果。

7、落板:說書到結尾時倒數第二句尾音拉長,提醒聽眾說書要結束了,最後一句突然加快和三弦一塊伴奏,留有餘味。

臨縣三弦書中的書文都是琅琅上口的韻句,以七字居多,也有八字句、十字句,每一組句數均為偶數。說唱時,有板式,有音調,兼有道白,以三弦為主要伴奏樂器,常用的輔助樂器有竹板、小銅鐃,還有醒木。在表演中,彈奏曲調緊緊結合說唱內容,喜怒哀樂,抑揚頓挫,營造並烘托現場氣氛,把聽眾吸引在書場中。作為一種典型而又獨特的口頭文學形式,它嚴格地講求韻律,句句押韻,是精緻的文學作品。其中,將比興、鋪陳等文學藝術手法用到了極致。聽來有濁浪排空,萬馬奔騰之感,其氣勢雄渾,是其他文藝形式難以比及的。

臨縣三弦書是一種起始於帶有神秘文化色彩的民間說唱藝術。既有神秘性,更有趣味性。說、學、逗、唱、演、評、彈包羅其中,用的是鄉土音,押的是家鄉調,說唱故事娓娓道來,故事情節曲折生動,老的能聽懂,小孩能取樂。在民間,求神降福設書場,敬神還願設書場,祈天降雨設書場,婚喪嫁娶設書場,休閒娛樂設書場。社會改革開放之前,廣大山區農村信息閉塞、交通不便,接受新鮮事物的機會很少,三弦書就在很大程度上承擔了廣大鄉村的宣教義務,即使在今天,民眾對三弦書仍舊喜聞樂見。

臨縣十年九旱,自然環境比較惡劣,被聯合國官員稱為“不適合人類生存的地方”。這方水土繁衍生息,綿延不絕,靠的就是臨縣人民戰天鬥地的浪漫情懷。三弦書唱出了老百姓的心聲,聽一段三弦書能解除渾身的疲憊,聽一段三弦書能消除內心的憂愁。三弦書能隨時隨地即興演唱,唱大事深入淺出,講道理寓教於樂,在捧腹大笑之間,明白了真善美、假醜惡,懂得了該怎么做,不能怎么做。人們通過三弦書這一特殊的媒介構建了樸素而本質的道德觀、人生觀、價值觀。三弦書正是在簡樸中體現了高度,直白中表達了厚重,深刻地體現出黃河文化的審美意蘊。

表現形式

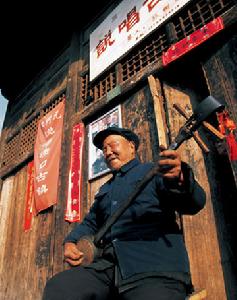

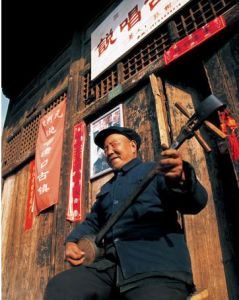

張樹元老人在磧口街頭表演臨縣三弦書

張樹元老人在磧口街頭表演臨縣三弦書“說唱”為主要的表現形式

臨縣三弦書是一種典型而又獨特的口頭文學。它嚴格地講求韻律,句句押韻,將比興、鋪陳等文學藝術手法用到了極致。書文都是琅琅上口的韻句,以七字居多,也有十字句,每一組句數均為偶數。說唱時,有板式,有音調,兼有道白。它是民間文藝的集大成者,是綜合體,對表演性要求極高,對現場發揮最為講究。書目在結構上也很講究,有明線,有暗線,轉折自然,從一處精彩到另一處精彩,將內在的輕重緩急合理地統籌起來。忠臣、俠士、奸賊、孝子等人物特點表現得淋漓盡致。

臨縣三弦書以“說唱”為主要的藝術表現手段,演唱中間,凡對書里的事物進行評論,讚揚和貶抑觀點鮮明。它也有適當的“噱頭”、“包袱兒”。“肉里噱”來自生活,與故事內容緊緊結合,聽後有回味。“外插花”是活躍氣氛的插科打諢,行內稱“佐料包袱兒”,不可缺少。根據敘述故事情節和刻畫人物特徵的需要,藝人表演時常常仿學,有時也用雞鳴、犬吠、馬嘶聲、軍號聲、槍炮聲、火車聲、飛機聲等口技。而且說唱自由空間很大,最注重趣味性、故事性和表演性,可隨時隨地開場。

在很長的時間段里由社會地位極低的盲人壟斷性傳授並表演,所唱的內容又沒有任何文字資料,因而在新中國成立之前從未載入官方史志文獻中。三弦書又稱鉸子書、腿板書,是形成於南陽的一種較為古老的說唱藝術,因用三弦、鉸子(小銅鈸)為主要伴奏樂器而得名。初為一人一台戲,懷抱三弦,腿束節子(腳板)自彈自唱。在清朝末年的光緒年間,逐漸演變為演唱者手擊鉸子或八角鼓既唱又表,另有三弦和墜胡專門伴奏並在演唱中幫腔、插話而成為二三人一台戲。臨縣三弦書的表演形式一直沿用並傳承的是南陽古三弦書說唱形式。

演奏特點

臨縣三弦書

臨縣三弦書一個人拿五項樂器演一台戲

五項樂器中,三弦分為大三弦與小三弦,臨縣藝人用的三弦為小三弦,由共鳴箱、琴頭、琴桿、弦軸、琴馬和琴弦等部分組成。竹板,表演者選用四塊或三塊用繩系在左小腿部,跟隨節奏快緩晃動擊打。竹板使用毛竹製作,以選擇不帶竹節、無劈裂和無蟲蛀的竹材為主。驚堂木,也叫醒木,也有叫界方和撫尺的,一塊長方形的硬木,有角兒有棱兒,說書人用中間的手指夾住,輕輕舉起,然後在空中稍停,再急落直下。小銅鑔,一種金屬圓片(銅製),中間凸起,有一條鈸巾系在中央綁在右大腿,演奏時手持竹筷擊打。竹筷,即食用時所用的筷子,用來擊打小銅鑔。

說書時,表演者前面放一張桌子,桌子上面置有驚堂木一塊,打竹板,敲鏟鏟,彈弦子,還要用書墩(驚堂木的俗稱)摜桌子,一個人手持五項樂器獨唱一台戲,十分熱鬧。為了省錢,盲藝人的三弦和四音、竹板大都是自己設計製作。

三弦書最有特點的是“一人一台戲”。表演形式是自彈自唱,是本縣流傳甚廣的曲種,表演者多為盲藝人。可一人自彈自唱表演,也可以幾人或多人集體說唱表演。主要樂器為三弦,還可以用揚琴、二胡、笛子等參與伴奏。三弦為主配樂伴奏。表演者左小腿上綁五六寸長的三至四塊串連的竹板,腳尖鏇轉,盪出打擊節拍;右大腿上綁直徑約十厘米大的小銅鏟,銅鏟當中有細繩系一圓珠。懷抱三弦,左手按弦,右手食指戴一小骨片撥弦,中指和無名指之間夾一支竹筷,撥弦時順帶敲擊小銅鏟,銅鏟中的小圓珠受振動擊打銅鏟發出和音。

表演時藝人懷抱三弦、右膝上縛一小鏟,左小腿上縛著甩板,配以節奏,同時,右手指尖還夾一鼓箭子按節奏敲擊縛在腿上的小鏟。形成一人自彈自打自唱,多種樂器伴奏的效果。基本唱詞為七字句、十字句、中間夾有念白,都用方言表演,民眾喜聞樂見。

現狀

臨縣三弦書

臨縣三弦書臨縣三弦書歷史悠久,源遠流長,它是我縣寶貴的文化遺產。六十年代臨縣有三百多藝人在呂梁西四縣和陝北部分地區活動廣泛。曾在延安給毛主席說過書的盲藝人韓啟祥還是臨縣出師的徒弟。臨縣盲藝人數目繁多,藝術精湛,他們曾宣傳仁、義、禮、智、信,民眾喜聞樂見,為社會文明發展起過一定的作用。他們自編自演,在社會主義建設各個時期,配合中心組宣傳黨的方針政策。臨縣三弦書《搶權記》曾轟動臨縣,這說明三弦書是一門很好的藝術形式。

臨縣三弦書近幾年在表演內容和形式都有所創新。內容方面:臨縣三弦書宜於敘事抒情,利用它的曲調填詞,圍繞各個時期黨的中心工作,宣傳黨的方針政策,取得良好的效果。康雲祥創作的《誇誇扶貧隊》錄音帶選送山西省廣播電台獲二等獎,宣傳農民治富的《老兩口存款》獲1985年呂梁地區金秋杯獲創作表演一等獎,同年正月呂梁全區舉辦小劇種、彈唱表演賽,康雲祥與他兒子康寶生、徒弟張林鋒、虞建雲合說的三弦書《選村長》獲創作表演一等獎。在形式上:盲藝人說書之前為了引起觀眾的注意或定弦要彈奏一段三弦,彈的很亂。康雲祥請求音樂作曲家杜恩裕老師(已故)創作了兩首前奏曲,既不失臨縣三弦書風格,而且很有氣氛,被全縣盲人採用。

隨著時間的推移,三百多盲藝人現在已廖廖無幾了……許多精湛的藝術被帶入土裡。目前存在人才斷層,瀕臨絕種的危險。為了不忘從前,古為今用,挖掘臨縣三弦書唱本迫在眉睫。如《大八義》、《小八義》、《五女興唐》、《花瓶記》等這些經典都沒有文字資料,她不應該在我們這代人中斷送。我們可以利用這門藝術與時俱進,舊瓶裝新酒為宣傳黨的方針政策,為臨縣經濟發展、構建和諧臨縣發揮她不可替代的作用。在挖掘傳統的同時壯大隊伍爭取出書,出人,出精品。

臨縣三弦書作為一種獨特的文化現象,在發展過程中也遇到了諸多不利的發展因素。多年來一直靠自發傳承,缺乏系統有效的整理、記錄、保存,使不少優秀書目失傳散佚。三弦書書藝的不少內容因盲藝人辭世已經失傳。部分從業者,放棄了傳統精華,把流行歌曲作為彈奏曲調顯得不倫不類,對三弦書傳承造成了較大的負面影響。說唱三弦書的代表人物整體年齡偏大,年輕者或不樂此業,或從者也不深鑽細研,從業梯隊出現了青黃不接的跡象。與此同時,青少年群體漸漸疏遠了這一傳統的地方曲藝,傳播市場受到了較大的制約。

儘管近幾年來臨縣三弦書在內容和形式上都有所發展,但受到電視、臨縣傘頭秧歌、資金多方面的影響存在著嚴重的危機,藝人們的活動較八、九十年代少之又少。臨縣三弦書的演出運作方式是業餘的自娛自樂型。目前有衰落的跡象,本地喜愛它的觀眾大部分是四十歲以上的中老年人。

臨縣三弦書面臨失傳絕種的危險,其原因之一是:盲藝人老的老、死的死。有很多精彩的作品沒有傳下來,而年輕的盲藝人也因社會進步、生活有了保障而不用靠說書養家餬口了。

其二是:電視和臨縣傘頭秧歌的衝擊。現在生活水平提高了,電視已經進入了大多普通百姓的生活,因此,電視對三弦書帶來了很大的衝擊。另外則是傘頭秧歌這種藝術形式的發展。隨著社會的進步,老百姓越來越看中藝術的多樣性。

其三是:缺乏經費支持三弦書活動。康雲祥先生曾五次成立曲藝宣傳隊都因缺乏資金投入而失敗,三弦書需要買樂器、音響等設備。而傘頭秧歌恰恰最大的優勢是行動方便——兩個肩抬一個嘴、胳膊夾著一把傘,說走就走,又不用定弦,又不用化裝,說演就演。

傳統曲目

臨縣三弦書

臨縣三弦書臨縣三弦書的傳統書目有《珍珠汗衫記》 、《金鐲玉環記》、《紅門寺》等近百部中長篇書。新編書目有《張秋林擁軍》、《蘆溝橋事變》、《兩支隊伍兩個樣》、《三才哭妻》、《石門嫣大捷》、《修公路好處多》、《模範飼養員王傳河》等。

傳統書目以傳統演義書目與民間故事、民間傳說為主。三弦書的書目,在本縣流傳的甚多,據不完全統計,舊書目有140餘部,其中長篇大書目有《大八義》、《小八義》、《施公案》、《彭公案》、《岳父傳》、《金鐲玉環記》等42部。中篇書目有《九子圖》、《官光圖》、《還鄉記》等30餘部。小段書目有《三女婿吟詩》、《姐夫喚小姨》等70餘個。

新中國成立後,縣上成立了盲藝人協會,樊呈瑞任會長,劃分為六個活動小組,每年召開一次例會,總結評比,學習黨的方針政策,集體傳授新書,交流技藝。還編創了不少新書目,如《十勸人心》、《抗美援朝》、《擁軍愛民》、《除六害》、《計畫生育好》、《拙工變巧工》、《老兩口儲蓄》、《白如珍反省》等。1979年以後,縣文化館將三弦書作了改進,搬上舞台,還編創了《三變取環環》等新書目。現在盲藝人已不多,偶爾還能在街邊聽到。

代表作品有:《大八義》、《小八義》、《劉公案》 、《包公案》、《乾隆游江南》等四十餘個,中篇有《花柳記》、《還鄉記》等八十餘本,小段就不計其數了。

相關人物

康雲祥

康雲祥呂梁活寶唱了道情再說書臨縣康雲祥

潛力分析:★★★☆☆

報導時間:2009年6月17日28版

內容摘要:提起康雲祥,在臨縣那可是比趙本山還要受歡迎的笑星。康雲祥13歲開始登台表演,從道情里的丑角到說三弦書,迄今已演出逾萬場。

潛力預測:

1、年齡:63歲,處於半退休狀態。

2、所從事曲藝的整體概況

臨縣道情在當地已頗受冷落,臨縣的道情劇團現在只有十幾個老一些的演員在唱道情戲,新招的年輕人已經是在學歌舞表演了。而聽道情戲的也只是當地年紀大些的人群。臨縣三弦書曾經在當地很流行,現在說的人有,但聽的人卻在逐漸減少。目前,當地政府正準備讓臨縣三弦書“申遺”。

3、百度、谷歌搜尋

在百度輸入“臨縣康雲祥”,找到相關網頁34篇,用時0.053秒;在谷歌輸入“臨縣康雲祥”,找到相關網頁344篇,用時0.55秒。

4、是否出過專輯

今年3月,康雲祥先生的作品選《說說唱唱沒個完》由北嶽文藝出版社出版。書分上、下卷。書中精選了31個三弦書、快板11個、順口溜6個、表演唱27個、獨角戲4個、小歌劇4個、道情劇9個。同時,介紹了所涉曲種,還附有曲譜。

5、是否有過獨立的或以其為核心的演出專場

康雲祥從13歲走上文藝道路,22歲前其是臨縣道情劇團的丑角演員,並成了劇團的台柱子,紅遍臨縣。那時,只要有道情演出,就有康雲祥。失音後,1971年康雲祥開始了曲藝的編創表演。他和老搭檔樊如林創造性地將臨縣盲藝人的“說書”搬上舞台,形成臨縣三弦書,但到目前為止還沒有辦過三弦書的專場,只是作為演出中的一個節目在表演。

6、是否赴外地演出

上世紀80年代末,康雲祥曾在中央二台演過一段臨縣三弦書《火燒赤壁》,讓許多人見識了這種呂梁山里獨有的民間藝術。當時演出他用的是國語。

7、繼承者的多寡

康雲祥收過11個徒弟,其中一個關門弟子張林峰已學出了名堂,經常受邀演出。另外,康雲祥和他人合作辦過一個培訓班,先後培訓了11期,一千多人次,來學習的都是當地鄉鎮和村里文化宣傳隊的人。

8、觀眾的評價

演得好,逗樂,在當地人眼裡賽過趙本山。趙本山曾到臨縣演出,唱過一曲《父老鄉親》,唱過後當地百姓都說“還沒有康雲祥唱得好”。

9、當地的影響力

被當地老百姓稱為呂梁“活寶”。

10、語言

說臨縣三弦書主要是用臨縣方言,也可用國語表演。

建議

1、建議縣委、政府和有關部門高度重視,設立載體。

2、要進行此項工作必須有一定的經費,要求政府部門傾斜資助。

3、要求政府領導督促有關單位向上申報非物質遺產保護,臨縣道情、臨縣傘頭秧歌申報成功,三弦書和他們是同樣的珍貴。

保護措施

1、保護臨縣三弦書的相關器具、製品及作品、收集所有書目腳本,錄製所有曲調磁帶。收集整理古書口傳本,印刷文字腳本。把臨縣三弦書曲調記譜成冊。

2、依靠黨和政府的領導與支持,成立一個長期培訓班招收學員,把盲藝人的技藝吸收到明目人身上來。

臨縣三弦書是一種具有濃厚地方特色的藝術。我們一方面應大力宣傳臨縣三弦書在民族民間藝術中的地位,讓大家認識到民間藝術是一種財富,另一方面應大力宣傳為臨縣三弦書做出傑出貢獻的人才,讓他們的貢獻得到社會的承認和頌揚,使它能夠繼續發展下去。

完善鼓曲類詞條

| 曲藝是中國民間藝術中的一朵奇葩,特別是鼓曲,種類繁多,各有說法 |