地理地域形態

地理地域形態城市地域形態

按照城市的用地形態和道路骨架形式,可以把城市形態類型大體上歸納為集中和分散兩大類。

(一)集中式

所謂集中式的城市形態,是指城市各項用地連成一片,形成集中發展的城市形態。這種類型的城市又可以分為團塊狀、帶狀、星狀等形態。

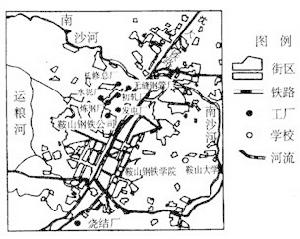

1、團塊狀城市

團塊狀城市

團塊狀城市但團塊城市發展到一定規模就會產生一系列弊病。隨著城市地域呈同心圓狀向外擴展,往往造成工業區和生活區層層包圍城市,這在中國一些大城市工業布局中是一個較為普遍的問題。團塊狀城市是平原地區一種較常見的城市地域形態。如中國的成都、合肥,美國的華盛頓、堪薩斯城等。團塊狀城市如果受到地形等因素的影響,只向一側延展而形成扇形城市地域形態。合肥市城市地域以老城為中心向外擴展,除了在東北面鐵路外側,城市規劃中有意識保留其間農田和菜地,其餘三個方向都有延伸,形成新的建成區。

2、帶狀城市

帶狀城市

帶狀城市3、星狀城市

星狀城市

星狀城市4、組團式城市

組團式城市

組團式城市其中科隆市市界內面積405平方公里,人口 97萬人,分成9個區,綠地面積占市區總面積的56.5%。這種有機疏散、開敞式的地域形態是改變我國一些大城市團塊狀、攤大餅式發展方式的一種有效的模式。

5、一城多鎮

一城多鎮

一城多鎮以上5種類型是對城市地域形態的抽象概括,可以認為是城市地域形態的一般理論模式。根據這些模式所開展的城市規劃和建設實踐在世界各地方興未艾。結合各城市的特點和條件,規劃師和建設者在改善城市地域形態、建設理想新市區方面作了不懈的努力。如根據有機疏散成組成團思想改造大城市中心區,根據一城多鎮模式建立衛星城鎮甚或平衡都市,根據城市發展軸理論提出建立城市發展走廊和發展軸等等,這其中不乏有成功的實例。

(二)分散式

分散式與集中式城市相對,一些城市受地形或其他條件限制,城市用地被分隔成相對獨立的部分,形成分散式的城市形態,主要是以組團狀城市為代表。

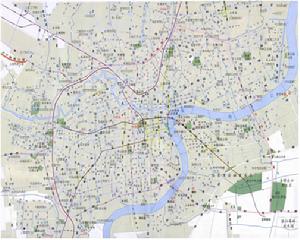

分散式城市

分散式城市如中國西南地區的重慶市,市區發展受山地地形和河流的制約,形成了有機疏散成組成團的地域形態,市區分解成市中區、江北、南岸、沙坪壩、大渡口、九龍坡6個組團,它們之間以河流、山嶺、沖溝、農田等自然物間隔,各自保持相對的獨立性,就近生產生活,成為中國自然形成的組團式布局的典型實例。

應當指出,一個城市在不同的發展階段,其用地擴展和空間結構類型是可以不一樣的。一般規律是,早期城市是集中式,連片地向郊區擴展。當城市再擴大或遇到“障礙”時,往往又以分散的“組團式”去發展。到了第三階段,由於能力加強,各組團彼此吸引,城市又趨集中。到了最後,城市規模太大需要控制時,又不得不以分散的方式,在其遠郊發展衛星城或新城。當然,有些組團式城市由於自然的阻隔和人為的控制,不可能完全連成一片以集中的方式發展,而是各自發展成分散的城區或小城鎮。

軍事地域形態

《孫子兵法·地形篇》

《孫子兵法·地形篇》從戰爭規律上看來必然會勝利的,雖然國君說不打,也可以堅持去打;從戰爭規律上看來不能打勝仗的,雖然國君說一定要打,也可以不去打。應該進不貪求戰功,退不迴避罪責,只知道保護民眾而利於國君。這樣的將帥,是國家寶貴的財產。將帥對待兵卒像對待嬰兒一樣體貼,就可以叫他們跟隨自己去赴湯蹈火;對待兵卒像愛子一樣,就可以叫他們去拚死。如果厚待而不能指使,撫愛而不能命令,違法亂紀而不能治理,那就像驕子一樣,是不能用來作戰的。了解自己的部隊能打,而不了解敵人不可以打,勝利的可能只有一半;了解敵人可打,而不了解自己的部隊不能打,勝利的可能只有一半;了解敵人可打,也了解自己的部隊能打,而不了解地形之不利於作戰,勝利的可能也只有一半。所以懂得用兵的人,行動不會迷惑,措施卻又變化無窮。所以說,了解敵人,了解自己,勝利就沒有危險;懂得天時,懂得地利,勝利就可保完全。

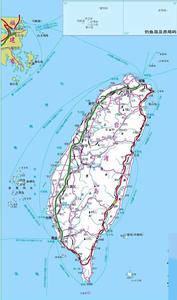

實例:地域形態決定了台灣應對戰事反應時間短

台灣島地形圖

台灣島地形圖一:這樣的地理條件缺乏必要的戰略縱深,迂迴空間有限,難以發揮高性能武器的最大效能。

二:資源尤其是能源對外的依賴。軍事上的封鎖會使台灣只能居於被包圍夾擊的劣等守勢。使其士氣受到嚴重打擊。

三:與大陸鄰近,防禦難度大,反應時間短。台灣與大陸以台灣海峽相隔,台灣海峽呈東北向西南走向,北通東海,南接南海,長約200海里,寬約70至221海里,平均寬度約108海里。因此一旦台海之戰發生,台灣為一孤島形態,海岸線長達數千公里,防禦面積相對較大,目標眾多分散,四面八方都可能成為被攻擊與登入的對象,從而增加了台灣的防禦難度。特別是在台灣有限的兵力與裝備下,要全方位防禦與四面八方作戰,難度非常大,能夠有的反應時間很有限。

四:由於台灣地形的限制,台灣大部分人民居住在西部平原地區。這些地區人口稠密,如果在戰爭狀態,假如對這一地區實施轟炸,將造成巨大的傷害和損失。

地域文化

(一)關東風物,關東文化

關東文化—貼窗花

關東文化—貼窗花年俗基本觀念: "崇紅、尚新、團圓、吉祥"這四個觀念是中國人年俗的深刻內涵。

"崇紅"即崇尚紅色,在中國人心目中,紅色是 一種具有強烈生命意義的色彩,因此人們過年要貼春聯、紅窗花,還要穿紅掛綠扭秧歌 ,過"本命年"的人要穿紅褲衩。這些都表達了人們的生命意識,並祈求以紅色來殺傷邪惡。

"尚新"就是崇尚新物,過年時儘可能通過以新物代替舊物,來迎接新生活。吉林農村至今還有這樣的民諺在流傳:"年到年到,糕糖祭灶。姑娘要花,小子要炮,老頭要頂新氈帽,老太太要塊大粘糕。"除夕夜大人小孩都換上新衣服和鞋襪,連最窮的人家也要買把筷子表示迎新。這體現了人類一種不斷進取的精神。

團圓的觀念是中華民族不忘祖先、尊老愛幼、團結凝聚等優良傳統的體現。

而崇尚吉祥是人類對美好生活的一種嚮往。所以過年期間,吉林人說話做事儘可能體現"吉祥 "。如春節期間的漢族和滿族在飲食上,菜要成雙,不許出單,最少也要八個菜;菜餚必須有魚和雞(分別代表龍、鳳)。同時說話做事有許多禁忌,比如打碎了碗碟不能說 "打了",要說"歲歲平安";爆竹沒響不能說"臭了",要說"平平靜靜";餃子蒸破了不能說"破了",要說"掙了"……

第二松花江兩岸的吉林市和伊通縣等地是吉林滿族的主要聚居地,他們在起居飲食、年俗等方面至今仍保留了自己本民族的習俗。

滿族尤其重視祭祖活動,這是他們春節期間的重大活動內容。滿族祭祖以家族為單位進行,謂之"家祭",各家族多在立 冬以後自己選定時日舉行祭祖活動,全族人都要參加,一般為三天。要用豬為牲品,祭後將豬肉烹而食之。祭祖時的氣氛既熱烈又莊重。"家薩滿"在祭祀時頭戴神帽,腰系神裙,外扎腰鈴,左手舉抓鼓,右手握鼓鞭,在神案前, 唱著迎神、安神、祭奠等薩滿神歌,邊唱邊舞。其動作剛勁,舞姿粗獷,節奏疾驟,內容豐富。

延邊朝鮮族自治州是中國朝鮮族的主要聚居地區,春節也是朝鮮族的傳統的和最重要的節日。除夕夜朝鮮族也要"守歲",在元日雞鳴前進行祭祖,然後向老人拜年,早飯後再向親戚鄰居和全屯老人拜年。村拜之後,照例進行放風箏、擲色子、跳跳板等遊戲和體育活動。春節這天吃早飯時不論男女都要喝杯"聰耳酒",希望這一年能聽到更多的好訊息。

(二)客家山歌

客家山歌集

客家山歌集2003年7月,梅州迎來了閻肅、徐沛東、陳小奇、李昕、王佑貴等20多名中國著名的詞曲作家組成的採風團,他們是來梅州"量身定做"一批具有客家風味的現代歌曲,為在梅州舉行的"首屆中國梅州國際客家山歌節"做準備。

著名詞作家閻肅認為,客家山歌極具藝術開發的潛力和價值。他說:"客家山歌的即興演唱和含蓄的意境、多達100多種的曲調觸動了大家的靈感。我們將運用客家山歌的音樂鏇律,創作出一批兼具時代感和客家風味的新山歌,將客家山歌發揚光大。"閻肅即興創作了一首打油詩抒發對客家山歌的熱愛:"人說梅州出山歌,梅州山歌確實多。走遍天涯千萬里,難忘梅州好山歌。"

著名作曲家徐沛東認為,客家山歌流傳了千百年,保留了很多古語的成分,具有很高的鑑賞價值。作為一種藝術形式,也應該與時俱進,要在原來山歌的基礎上有所創新,用今天的眼光和時代的特徵來審視山歌,以此為靈感,把客家風情融入到歌曲的創作中去。

著名作曲家陳小奇指出,客家山歌由於語言的局限性,限制了它在中國的傳播。但它的鏇律在中國卻是首屈一指,在編配上可以有較大的變化,結構也只有四五句,所以有更大的發展空間。他表示,客家音樂的創作素材非常豐富,目前藝術界對此開掘得還不夠充分。

專家們認為,當前要振興和繁榮客家山歌文化,應當走雙管齊下的路子:既要整理和保存原腔原板的山歌資料,又要鼓勵創作具有時代氣息的新山歌。把傳統和時代的東西糅在一起,使傳統山歌煥發出時代的藝術魅力,從而帶動和推進地方經濟的發展。

(三)藏文化瑰寶 《格薩爾》

很久以前,天災人禍遍及藏區,妖魔橫行,黎民百姓遭受荼毒。天神之子格薩爾降臨人間。他憑藉自己非凡的才能和諸天神的保護,降妖伏魔、鋤強扶弱,給人間帶來幸福與安寧。 這就是藏族史詩《格薩爾》所講述的傳奇故事。

藏族史詩中格薩爾形象

藏族史詩中格薩爾形象至今,《格薩爾》已有120多部,100多萬詩行,2000多萬字,其規模之宏大無與倫比。 在數量上,《格薩爾》比世界上最著名的五大史詩(古巴比倫的《吉爾伽美什》 ,古希臘的《伊利亞特》 《奧德賽》 ,印度的《羅摩衍那》 《摩訶婆羅多》)的總和還要多。 現在,《格薩爾》還處在不斷地創作、發展當中,也就是說它是一部"活"的史詩。 據考證,《格薩爾》大約產生於距今2000年以前,那時藏族社會形態處在原始 氏族社會時期。今天,在遼闊的青藏高原上,《格薩爾》依然被廣泛傳唱,深受藏族人民的喜愛。研究表明,《格薩爾》是在藏族古代神話、傳說、詩歌、諺語等民族文學的 基礎上發展而來的,代表了古代藏族文化的最高成就。在研究學者看來,《格薩爾》不僅是一部偉大的文學巨著,而且也是研究藏族社會歷史、宗教信仰、風俗習慣以及語言等各方面的寶貴文獻。 在蒐集整理、加以文字記錄以前,這部氣勢磅礴的史詩靠"說唱"的形式神奇地流傳下來。在藝人們的說唱中,這部史詩傳播到了青藏高原的每一個角落。

四)巴蜀文化

以麻辣著稱的川菜

以麻辣著稱的川菜(五)草原文化

內蒙古自治區是人類起源和發祥地之一,從距今七十萬年前的舊石器時代大窯石器製造廠遺址,到舊石器時代晚期聞名於世的河套人,還有距今一萬多年前的扎賚諾爾人,他們開創了草原人類的早期歷史。內蒙古地區新石器時代文化遺址,如繁星閃爍,遍布草原。東部地區興隆窪文化,趙寶溝文化、紅山文化、小河沿文化和中南部的廟子溝文化、阿善文化、老虎山文化遙相呼應,創造了獨具特色的內蒙古草原原始文明,他們是中國古代北方遊牧民族的祖先。

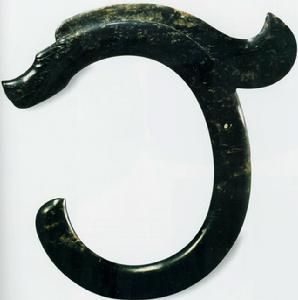

紅山文化—碧玉龍

紅山文化—碧玉龍1971年春,在赤峰翁牛特旗三星他拉鄉出土了一件稀世珍寶--碧玉龍,它通體高25厘米,豬首蛇身,蜷曲若鉤,長吻修目,頸附高揚飄舉的鬃,形似飄立升騰的大型墨綠色玉龍。

東胡族出現於商周時期,鼎盛於春秋戰國時期,西漢初年衰落,是活躍於內蒙古東部地區的北方遊牧部落聯盟題。在內蒙古寧城縣屬於東胡族的夏家店上層文化遺址中,發現的青銅器有兵器、禮器等,可以說明東胡族創造了發達的草原青銅文明,有著豐富的文化內涵,對中原各族及後世北方遊牧民族產生了極大影響。

敕勒川, 請為我唱一首出塞曲

陰山下, 用那遺忘了的古老言語

天似穹廬, 請用美麗的顫音輕輕呼喚

籠蓋四野。 我心中的大好河山

天蒼蒼, --席慕容《出塞曲》

野茫茫,

風吹草低見牛羊。

--北齊民歌《敕勒歌》

蒙古騎兵

蒙古騎兵蒙古人一生離不開馬。馬鐙是遊牧人生命的起點,馬鐙解放了遊牧人的雙手,騎手們無需再用雙手緊握馬鬃賓士,騎手變成了騎兵。騎兵可在馬背上彎弓搭箭禍首持槍矛衝刺廝殺,亦可手持套馬桿,牧放畜群,倒場輪放,有了馬鐙,騎手在馬背上動身自如,即可鐙里藏身,又可套馬。

遊牧人與馬渾然一體。蒙古騎兵行軍作戰時,沒有沉重的運糧車隨行。"凡出師,人有數馬,日輪一騎,故馬不困敝"。騎兵可以在馬背上晝夜行軍,甚至可以在馬背上睡覺。必要時,靠馬乳可以生活一個月。所以綿延萬里的歐亞草原不僅是蒙古騎兵的疆場,更是他們的衣食父母。

遊牧文明的顯著特徵在於充分利用自然永續資源和環境來延續遊牧人的生存技能。不斷地遷徙和流動的遊牧方式對於易於破壞的高寒腐埴土的草原地帶是唯一的一種生產適應方式。獵牧文明的獨特價值並不在於給我們一個技術工具和現代發明,而在於它給了我們天人合一的思維方式和價值觀。

蒙古人把天視為父親,大地為母親,水為血液,草木為神靈。蒙古人對家的概念是那樣廣闊,家即是整個草原,山水花鳥、野獸家畜都是家裡的成員。當一個孩子問他的母親,我們蒙古人為什麼總是遊牧和遷徙,就不能定居在一個地方嗎他的母親告訴他,如果在一個地方定居,那么地母神--額圖根會很疼的,只有當蒙古人遊牧和遷徙時,就像地母神身上的血液一樣在她身上暢流,使她渾身舒暢。

遼闊的草原養育了遊牧民族,遊牧文明庇護著長青的草原。當牧人不再需要馬,從遊牧變成定居,草原失去了遊牧文明的庇護,將如何繼續它千年的綠意呢?

今天,草原上有了太陽能,風能,行動電話,網際網路,所有這一切是否有可能賦予遊牧文明新的含義呢?

(六)湘楚文化

湘繡—《楊貴妃》

湘繡—《楊貴妃》湖南省湘繡用獨創的"鬅毛針"精心研製的《雄獅》、《飲虎》等湘繡精品,榮獲中國工藝美術百花獎金杯獎,並雙雙入選中國工藝美術國家珍品;研製的雙面全異繡新工藝被世人譽為"令人不可思議的魔術般的藝術";雙面全異繡《楊貴妃》、《望月》等被國家有關部門珍藏;九十年代研製的大型雙面繡《群仙祝壽圖》將湘繡又推向新的高峰;賀香港百年回歸的大型湘繡雙面座屏禮品《百鳥朝鳳·洞庭春色》在香港百年回歸和特區政府成立的典禮上得到中外來賓的一致好評。此外,湖南還開發研製出楚錦壁掛、畫繡結合、工藝服裝、家庭裝飾等一系列湘繡產品,滿足了社會的需求。

(七)吳越文化

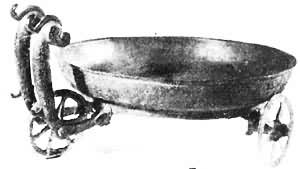

吳越地區出土的青銅三輪盤

吳越地區出土的青銅三輪盤在太湖地區也可找到吳文化的蹤跡。吳國於春秋早期開始進入太湖地區,並向東部挺進,於春秋晚期占有姑蘇並以此定都。在考古學上的體現就是春秋時期,太湖地區的青銅器增多。在太湖地區武進、無錫、蘇州、昆明等地都有發現,這些青銅器具有吳文化的特點,時代都在春秋晚期。青銅器這種貴重物品只有貴族才用得較多,往往是上層貴族的標誌。太湖地區在春秋晚期出現大量吳文化特點的青銅器,說明吳國的統治者已於此時入主該地,吳人何時定都姑蘇?從目前的考古發現看,應在春秋晚期,可能為吳王闔閭時。吳國雖然在姑蘇建都較晚。但吳、越兩國的文化都早在春秋前期就已交融。吳文化的始創者應是周人。太伯奔吳與當地的土著融合,蠻夷化,形成了吳文化。當地的土著屬何種系。據文獻記載應屬誰夷的一支。他們與鄰近的古越族人有矛盾,彼此爭戰不休,其結果當然是文化的互相滲透。

(八)三晉文化

西周等級制度圖示

西周等級制度圖示1、因地制宜、因勢利導的適應性

《左傳·定公四年》載,叔虞封唐時,"(周成王)分唐叔以大路(戰車)、密須之鼓、闕鞏(之甲)、姑洗(之鐘),懷姓九宗,職官五正,命以唐誥而居於夏墟,啟以復正(政),疆以戎索(俗)"。所謂"啟以夏政,疆以戎索",就是用夏政教導夏民,以戎法治理戎人。這是周久,實際上是周公,給叔虞制訂的施政綱領。因為唐國地處原來夏人的故墟,四周又遍布戎狄部落,所以,應該從實際出發,因地制宜,因勢利導,以夏戎之政治理夏戎之地,以夏惑之法管理夏戎之民。這在當時既具有重大的現實意義,又具有深遠的歷史意義。

2、求同存異、兼收並蓄的包容性

三晉地區是華夏民族與周邊民族交錯雜處的特殊地域,南部為發達的農業地區,中部為農牧業共同發展的地區,北部為典型的草原遊牧地區,總體上說,人文和地理環境極為複雜。面對這種情況,只有在政治和文化方面求同存異,實行促進民族團結和民族融合的政策,才能安定社會,謀求發展。

3、違背正統、離經叛道的創新性

三晉文化的這一特色主要是針對周天子及魯、衛等諸侯國典型的正統宗法制文化而言的。所謂違背正統,就是違背正統的宗法制的禮治傳統;所謂離經叛道,就是離封建宗法制的禮樂之經、叛血緣宗法制的"親親"之道。西周王朝的社會組織結構是一種家國一體,宗統與君統合二為一,"同姓從宗合族屬"的血緣實體。周天子既是君臨萬物的至高無上的君主,又是天下百姓共同的宗主和嚴父,而各國諸侯對本國的臣民來說也具有這種政治和血緣的雙重身份。由天子至於士民,層層分封,等級森嚴,根據血緣姻親關係的遠近親疏來確定財產和權力的分配與繼承,從而達到鞏固宗法奴隸制統治秩序的目的。但是,由於特定的社會歷史原因,在三晉文化體系中,以血緣關係為紐帶的宗法觀念是較為淡薄的。

(九)三秦文化

陝北剪紙

陝北剪紙秦腔 也稱"亂彈",是陝西地方戲的主要劇種,也是中國現存戲曲藝術中最古老的劇種,是京劇、豫劇、川劇、河北邦子等劇種的鼻祖,其唱腔、道白、臉譜、身段、角色、門類和演技均自成體系。它發祥與陝西關中,流傳於西北地區。

歌舞劇 由陝西省歌舞劇院創作並演出的大型古典宮廷樂舞《仿唐樂舞》和《唐-長安樂舞》展現了唐代舞蹈輝煌、古樸、典雅的藝術風格,編舞和配樂都達到了很高的水平,贏得了國內外廣大觀眾和專家學者的讚譽,已連演上萬場,長盛不衰,成為陝西旅遊文化的重要組成部分。

電影藝術 西安的電影藝術可以說全國出名,大導演張藝謀的《秋菊打官司》、《紅高粱》等劇在國際影壇都占有一席之地,《水滸傳》里的許多演員也均是陝西文藝界的知名演員。西安電影製片廠也有眾多高水平的電影作品問世,其創作水平位居全國前列。

文學藝術 陝西的文學藝術創作在全國有著明顯的代表性。柳青的《創作史》,路遙的《人生》《平凡的世界》等均在讀者中產生了廣泛影響。改革開放後,陝西文學又進入了一個新的繁榮時期,湧現出賈平凹、陳忠實、京夫等一批優秀的青年作家,他們的作品震動了文壇,被稱為"陝軍東征"和"西北風"。

陝北剪紙 剪紙作為一種有著悠久歷史的民間藝術形式,為中華各民族人民所喜愛,其中陝北剪紙猶為引人注目。陝北剪紙包含秦、漢之風,風格既纖細秀美,又粗獷大方,粗中見巧工,土中觀美感,曾連續數年分別在西安、北京等地展出,獲得好評。近年來,陝北剪紙藝人多次出訪外國獻藝,引起轟動。

唐三彩 中國唐代以黃、綠、藍、褐、紫等多種顏色為主要釉色經焙燒而成的陶製品。在燒制過程中由於鉛釉的流動,各色均呈現出濃淡的層次或各色巧妙地交織在一起,形成錯綜複雜,絢麗多彩的色釉。俗稱"唐三彩"。