劇種簡史

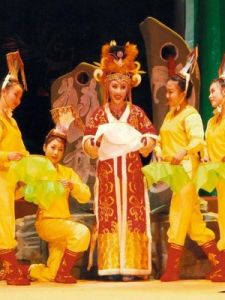

演出圖

演出圖 北路梆子,大約形成於十六世紀中葉,至清嘉慶、道光年間的十九世紀初葉已趨於成熟。形成於陝西同州和山西蒲州一帶的以“奚琴”和梆子為主要 伴奏樂器的“山陝梆子”,開始向四周擴散傳播,衍變為支系龐雜、勢力強大的北方梆子系統,山陝梆子的北路蛻化出一個北路梆子新劇種。三百多年來,北路梆子以其慷慨激越的 邊塞風格,流行於晉北、內蒙古、張家口、包頭、呼和浩特等地。深受城鄉勞動人民的喜愛。

其形成,早有“生在蒲州,長在忻州”之說。就其早期唱念用“蒲白”,設科班教戲請蒲州人,以及蒲州藝人來北路搭班唱戲、落戶等史實,可以確認它是蒲劇北上與當地語言和民間 藝術融合而成。形成時間當在清代初期,其活動地區除本省忻州、雁北地區外,還流布於內蒙古、陝西省北部及河北省張家口、蔚縣等地。

清 乾隆二年(1737)七月,有“大成班”在代州鹿蹄澗演出梆子大戲《龍鳳劍》和《朱仙陣》的舞台題筆。在蔚州,“梨園子弟歌珠少,雪面參軍斜袖穿”,但官府老爺並不欣賞,因為它“不是帝京弦”而是民眾喜聞樂見的地方戲(《蔚縣誌》載靳雲藩《蔚州觀劇》,在歸綏(今呼和浩特市),有山西大同的“大雲班喜唱梆子戲”的記載。可見此時梆子戲已經在晉北、內蒙一帶廣為流傳。山陝梆子北路化以後,形成一個新的 劇種——北路梆子。 清乾隆至鹹豐間,北路梆子日趨成熟,有了固定班社、劇目、名伶和演出規例。

演出圖

演出圖 當時有影響的名家多若繁星,僅進京獻藝的名伶就有:“老十三旦”侯俊山、“金蘭紅”趙玉亭、“雲遮月”劉德榮、“蓋七省”董瑞喜、“三魚旦”韓德福,以及已佚姓名的“天明亮”、”撈魚鸛”、“蓋北京”等多人。本地名角更是數不勝數,有:“五月鮮”劉明山、“十二紅”劉寶山、“六月鮮”劉玉山、“小十三旦”郭占鰲、“十六紅”焦生玉、“十三紅”馬金虎、“兩股風”郭宇清、“靈芝草”高有富。這一時期,在演唱藝術上還形成了三大流派:以大同為中心的“雲州道”(亦稱“大北路”),以代縣為 中心的“代州道”(亦稱“小北路”)和以河北蔚縣為中心的“蔚州道”。它們既有共同的程式規範而又各具特色,所有名角也都根據自己的嗓音特點和行當需要創造了自己的風格,競相標新立異,促使北路梆子演唱愈加 豐富多彩。 抗日戰爭期間,這個劇種受到日 偽軍摧殘,許多藝人被迫轉業,有的被殘殺,如名藝人“小十三旦”全家在崞縣遭敵殺害,賈桂林(藝名“小電燈”)隱名埋姓做了家庭主婦,高玉貴(藝名“九歲紅”)趕了大車,也有的藝人改唱中路梆子。

演出圖

演出圖 1954年舉行全省第一次戲曲觀摩會演前,黨和人民政府派員敦請脫離舞台生活18年的名藝人賈桂林和高玉貴、 董福、安秉琪等又臨時組班參加演出,引起轟動。省委決定恢復這一劇種,1955年2月16日成立忻縣專區北路梆子劇團,這箇中斷了10餘年的劇種從此復活。該團經過一年的努力,發掘、整理了傳統劇170個,也移植排演了一些優秀外來劇目,巡迴演出在晉北各縣與太原、榆次等地。

演出圖

演出圖 北路梆子演員已獲得中國戲劇梅花獎的有四位。一位是忻州楊仲義(原籍忻州保德),1993年榮獲第十屆中國戲劇“梅花獎”。第二位是忻州成風英(原籍忻州靜樂),1997年榮獲第十四屆中國戲劇"梅花獎"。第三位是忻州賈粉桃(原籍忻州原平),1998年榮獲中國第十五屆戲劇“梅花獎”。第四位是 朔州詹麗華(原籍忻州定襄),2011年榮獲第二十五屆中國戲劇“梅花獎”。

分類

北路梆子有大北路和小北路之別。“大北路”是指雁門關以北直至內蒙包頭一帶,以水上漂、捨命紅等人為代表的聲腔演唱,其特點是行腔穩健、深沉;“小北路”是指雁門關以南,以 賈桂林、高玉貴為代表的聲腔演唱,其特點是行腔華麗、委婉。兩大流派雖然各有千秋,但有一個共同特點,由於音樂高亢激昂,男女同調,因此,男演員演唱起來比較吃力,必須用“背拱音”。傳統的樂器有“梆胡”、“二弦”、“三 弦”、“四弦”,通稱“四大件”。此外,還有“笙”、“管”、“笛”、“嗩吶”等。武場樂器和晉劇基本相同。藝術特色

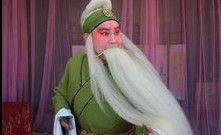

演出圖

演出圖 北路梆子藝術基礎雄厚,生活氣息濃郁、語言通俗流暢,與此相適應,在表導演藝術上重生活、重情趣、重唱功、重特技。該劇種行當分為紅、黑、生、旦、醜五大行。其中鬍子生、大花臉、青衣合稱"三大門"極重唱工;小生、小旦、小丑合稱"三小門",側重表學業。

傳統劇目

演出圖

演出圖 音樂唱腔

北路梆子音樂包括唱腔,曲牌、鑼鼓經三部分。北路梆子的唱腔結構屬於 板腔體,有慢板、夾板、二性、垛板、流水板、三性板、倒板、滾白、介板、花腔等的分別。傳統 伴奏樂器有文、武場之分,文場樂器由梆胡、二弦、三弦、四弦、笙、笛、嗩吶等組成,武場樂器由板鼓、馬鑼、鐃鈸、手鑼、梆子、戰鼓、堂鼓、碰鈴、小音鑼等組成。北路梆子的唱腔深受蒲州梆子的影響,具有高亢激越、淋漓酣暢、穩健粗獷的特點,同時又結合當地的民歌小調,形成"咳咳腔"等自成一體的唱法,帶有鮮明的地方特色,充分體現了當地勞動人民質樸淳厚、 豪爽大方的性格。名家

董存虎

董存虎 北路梆子古代名家--------“十三旦” 侯俊山

北路梆子古代名家--------“十三紅”孫培亭

北路梆子古代名家--------“雲遮月”劉德榮

北路梆子古代名家--------“蓋七省”董瑞喜

解放初期的北路梆子演藝名家

北路梆子藝術家人稱“小電燈”--------賈桂林

北路梆子藝術家-------- 高玉貴

北路梆子藝術家--------董福

北路梆子藝術家--------安秉琪

五十年代到九十年代的北路梆子演藝名家

北路梆子代表人物--------“虎嘯黑” 影響較大的著名花臉演員董存虎

北路梆子代表人物--------唱功著稱、影響較大的鬚生演員李萬林

北路梆子代表人物--------以表演見長的孫一青

北路梆子代表人物--------唱做兼優的翟效安

董志偉

董志偉 北路梆子梅花獎獲得者------------“全才鬚生”楊仲義(獲第十屆中國戲劇梅花獎)

北路梆子梅花獎獲得者------------著名演員成鳳英(獲第十四屆中國戲劇梅花獎)

北路梆子二度杏花獎獲得者------------“豹頭環眼”董志偉(獲二度杏花獎、首屆移動杯擂台賽總擂主)

北路梆子梅花獎獲得者------------著名演員賈粉桃(獲第十五屆中國戲劇梅花獎)

北路梆子後起之秀------------"北路梆子一枝梅"詹麗華(獲杏花獎)

北路梆子青年新秀------------"梨園世家"董子銳(花臉藝術家董存虎之孫,老生名家董志偉之子)

影響

演出照

演出照 國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,北路梆子經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

中國戲劇1

| 中國戲劇的產生已有800年了,它現在已經發展到300多個劇種,劇目更是難以數計。世界上把它和印度梵劇、希臘悲喜劇並稱為三大古老的戲劇文化。 |

中國戲劇

| 時代 | 類別 |

| 原始戲劇 | 儺戲 巫戲 |

| 漢代 | 百戲 |

| 魏晉南北朝 | 代面 踏搖娘 缽頭 參軍戲 樊噲排君難 |

| 唐代 | 目蓮戲 |

| 宋朝 | 雜劇 川雜劇 永嘉雜劇 參軍戲 北方散樂 |

| 金朝 | 院本 北曲雜劇 雜劇 |

| 遼元 | 南戲 雜劇 |

| 明清 | 傳奇 |

| 現代 | 京劇(平劇);北京曲劇;;河北梆子;評劇;絲弦;唐劇;豫劇(河南梆子);越調;四平調;大平調;二夾弦;道情;柳琴調;羅卷戲(鄧州);宛邦腔(南陽);淮邦腔;墜劇;呂劇;鈍腔;晉劇(山西梆子);蒲劇(蒲州梆子);中路梆子;北路梆子;上黨梆子;秦腔(陝西梆子);銅川梆子;眉戶劇;隴劇;龍江戲;吉劇;遼劇;漢劇;徽劇;黃梅戲;鳳陽花鼓;廬劇;滬劇;崑劇(崑曲);揚劇(揚州);淮劇;錫劇(無錫);越劇;婺劇;紹劇; 蓮花落;湘劇;花鼓戲;贛劇;採茶戲;川劇;諧劇;儺戲;粵劇;潮劇;正字戲;白字戲;西秦戲;桂劇;彩調劇;高甲戲;薌劇(歌仔戲);皮影戲;傀儡戲;花燈戲;閩劇;庶民戲;歌仔戲;梨園戲;亂彈戲;採茶戲;布袋戲;北管戲 |