名稱由來

碗碗腔

碗碗腔1958年,陝西省戲曲研究院進京匯報演出,周恩來等領導對民樂伴奏十分欣賞,還跟李瑞芳學唱了“九道彎”的唱腔,李瑞芳給總理介紹到這是陝西地方曲種碗碗腔發源於西嶽華山麓下華陰、華縣一代,周總理聽後覺得曲調很好聽,就是名字有些繞口,於是給碗碗腔定名為“華劇”蘊含中華之意。但在民間人們一般還稱“碗碗腔”。

發展歷史

早期發展

碗碗腔

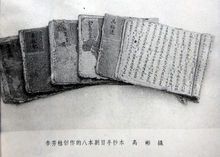

碗碗腔清乾隆年間(1736-1795)根據現有史料查證,當時碗碗腔相當流行,各種唱板已相當齊備,且產生了有名的劇作家李十三,及其作品“十大本”。說明碗腕腔的產生、形成和發展,至少經歷了三百年以上的歷史。就渭南人李芳桂的“十大本”中的唱詞結構分析,可斷定當時碗碗腔的主要唱腔已經形成。其主要分布於陝西大荔(同州)、朝邑、蒲城、渭南、臨潼、華陰、華縣、富平、韓城等地區。

道光、鹹豐年間(1821-1861)已發展為十餘箱班,西府鳳翔碗碗腔有早於東府(同州)碗碗腔之說,清中葉後盛行,流行於鳳翔、千陽一帶。此外,陝北的碗碗腔自成一格,在綏德義合鎮形成,流行於綏德、米脂一帶,唱腔上受晉劇影響較大。皮影戲時期,在陝西發展為:東路,以舊同州府為中心,也叫東府碗碗腔(渭南);西路,以鳳翔府為中心,也叫西府碗碗腔;以洋縣為中心的陝南碗碗腔(漢中)與東路有一定的淵源關係。

碗碗腔

碗碗腔辛亥革命前後又有發展,取代了皮影桄桄戲,其流行地區主要在洋縣東鄉;同州、朝邑兩地有50多個班社。

民國初年,曲沃碗碗腔進入興盛期,出現很多班社,主要有陳小班、大富班、保子班等,形成了不同的藝術流派。每年的元宵節和七月古廟會在縣城競相開台。上演劇目的內容以神話戲和武打戲為主,也有一部分是專供紅白喜事和還願的演出劇目。演出的範圍擴大到了解州、絳州等周邊地域。

現代發展

建國前,陝西的各支皮影碗碗腔先後衰落。西府碗碗腔大致在20世紀30年代已告絕跡,其餘也在建國前夕消失。建國後,經有關部門的挖掘、搶救,各支碗碗腔先後發展為戲曲劇種。其東府、西府兩支於建國初期由陝西省戲曲劇院搬上戲曲舞台,繼而洋縣人民劇團將洋縣碗碗腔發展為戲曲形式。主要盛行於陝西大荔、朝邑、渭南、西安、戶縣、綏德、米脂、洋縣、西鄉等地。山西晉南及晉中的孝義,河南西部的靈寶、陝縣、盧氏,甘肅的蘭州等地也有流行。

建國初期

碗碗腔

碗碗腔改革開放

碗碗腔

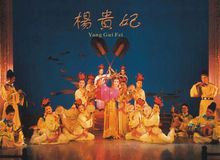

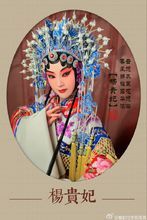

碗碗腔2003年,陝西省戲曲研究院眉碗團劇目《金琬釵》已在中央電視台播出;2004年,《金琬釵》獲陝西省優秀劇目展演優秀配器獎;2005年,《金琬釵》獲第四屆陝西省藝術節優秀劇目獎;2006年5月20日,碗碗腔經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄;2007年,任小蕾出演的碗碗腔折子戲《桃園借水》在中央電視台播出;2008年,陝西省戲曲研究院優秀戲曲演員胡萍出演了新編歷史劇《楊貴妃》中一折重場戲《貴妃醉酒》;同年,陝西省委、省政府投入巨資精心打造了一台以盛唐文化為主題,承了唐宮廷舞高麗樂、吸收了陝西碗碗腔的中國首部大型實景歷史舞劇《長恨歌》在西安臨潼華清池上演;2009年,陝西省戲曲研究院眉碗團重新排練《金琬釵》,保留了原作精華,音樂上吸取了眉戶、蒲劇等姊妹劇種的鏇律,採取了歌劇創作中主題音樂貫穿全劇的方法,較大程度地豐富了碗碗腔的音樂表現。舞美上運用了現代科技手段,給人視角上的衝擊與美感。導演手法與演員表演風格也在古典戲的基礎上有了更深層次的探索與突破。全劇舞台呈現煥然一新;同年,陝西省戲曲研究院青年團也出演了多個碗碗腔劇目,李君梅出演的《葬花吟》、黨莉莉出演的《楊貴妃》、任小蕾出演的《借水》、張玉梅出演的《跑山》、李娟出演的《紅色娘子軍》和李梅出演的《十八里相送》。

碗碗腔

碗碗腔藝術特色

行當

碗碗腔

碗碗腔生:生角是淨、醜以外男性角色的統稱,按個性特徵和表演特點劃分。

其中包括鬚生、正生、老生、紅生、馬褂生、鞭子生、衰敗鬚生、小生、文小生、武小生、文武小生、武生、貧生、娃娃生。

旦:旦角是女性角色的統稱,按其年齡、身份、性格及表演特點劃分。其中包括正旦(青衣、花彩正旦、刀子旦)、小旦(閨門旦)、花旦、老旦(富老旦、貧老旦)、彩旦(丑旦、媒旦)、武旦(刀馬旦)。

淨:淨角俗稱花臉、黑頭,以面部臉譜為主要特徵,按其身份、性格及表演特點劃分。其中包括大花臉(大淨)、二花臉(二淨、毛淨)。

醜:丑角亦稱三花臉,屬喜劇角色,以面部臉譜為主要特徵,按其身份、性格及年齡特徵劃分。其中包括大醜、小丑、老醜、文丑、武丑。

唱腔

碗碗腔

碗碗腔皮影碗碗腔階段,各支派均有不同特點的音樂唱腔。板式有侵板、尖板(墊扳)、二六板、代板、飛板、喝場和韻白等,其慢板與東府相近,余均有差異。“西府碗碗腔”的板式與秦腔相近,除滾板外,還有花音、苦音之別;“洋縣碗碗腔”唱腔以微調式為多,板式有安板、添板、二六板、代板、快板、急板、嘹子、滾板等;“陝北碗碗腔”唱腔風格近似晉劇,有慢扳、二六板、流水、大起板、鈴子、導板、還陽板等。發展為舞台劇後,唱腔一般以板式唱腔為主,主要板路有慢板、快三眼、慢緊板、緊板、滾板、揚句子、尖板、西廂調、花花腔、疊腔等;花腔和疊腔這兩類腔系各有其不同的音律、音階、調式和表現功能;一般說來,花音擅長表現歡快、明朗的情調,哭音則主要表現悲傷、哀怨的情緒;慢板、緊板又有俗稱三不齊(西廂調)的特殊唱法。另外,還有一個山西省的分支孝義碗碗腔,其主要有兩種聲腔,分別是皮腔和碗碗腔,均來自孝義皮影戲。皮腔唱腔有兩種形態,一種為四句體,另一種是可以多次反覆的上下句唱腔。碗碗腔唱腔的特點是真假聲混用,多用虛詞假聲腔,假聲唱法分二音子和再翻高形成的尖音子。由此可見碗碗腔的聲腔體系是完整和豐富的。

服飾

戲劇服裝的演變與發展,有一個由簡到全的過程。中華人民共和國成立後,特別是在1960年代後,隨著劇目的不斷繁榮發展,戲劇服裝更趨講究精美,豐富多彩,並具有粗獷大方,色彩鮮艷,對比鮮明等特點。

戲曲服裝分為古代戲服裝和現代戲服裝,至於清代的服裝則有專門的清裝,如箭衣、馬褂、大帽、長辮、靴子等;還有一些特定職業的古裝戲服,如素道袍、箭衣、官衣、水袖等;同時,為了更符合舞台藝術的需要,傳統戲除蟒、靠、校衛衣外,生、旦角服裝全部用反面緞材料;還有梅蘭芳大師所要求的“三白一展”(即領子白、水袖白、靴底白,衣服平展)。服裝按劇情需要分門別類,形成服裝分箱口:大衣箱、二衣箱、三衣箱、頭帽等。

妝容

碗碗腔

碗碗腔建國後,鉛粉、乾紅灒水、乾墨灒水等水彩化妝被油彩妝代替,當時的特點是濃、重、厚。但這在化妝品和化妝技術上有很大革新,同時,在保留傳統臉譜特點的基礎上吸收了京劇臉譜的特長,在體現人物性格特點和化妝技巧及審美上有了很大改進。在丑角的臉譜要求上也做了妥善規範,如武丑在眉、鼻、眼中間畫倒三角白眼窩;方巾醜畫成方形白眼窩,再加上眼角的魚尾紋。旦角,基本上採用包大頭、花鬢、劉海齊用,頭面裝飾,釵環,戴花除使人物造型美外,主要根據人物身份而定。如傳統戲《金琬釵》中旦角的頭飾,鮮艷、粉淡各有不同。

樂器

傳統樂隊

碗碗腔

碗碗腔改革創新

碗碗腔搬上大舞台後,樂隊的體制有了很大的變化:1956年至1966年,在傳統樂隊基礎上,加進了二胡、揚琴、洞簫、笛子、琵琶、雙簧管、大提琴、三角鐵等中西樂器,組成為已民為主、西樂為輔的小型中西混合樂隊;1972年至1982年,在上述樂隊的基礎上又曾添了小提琴、中提琴、低音提琴,全部木管和銅管樂器以及排笙、定音鼓、吊釵、小軍鼓等大量西洋樂器,編制由十多人提升到三十多人,成為了一個中型的中西混合樂隊,並設專職指揮;1983年後,改為以民樂為主並吸收少量西洋樂器的中型混合樂隊,減掉了大部分的西洋樂器只保留了大提琴、低音提琴、定音鼓、吊釵、三角鐵等少量樂器,同時又曾添了古箏、鋁板琴、電子琴、笙、排鼓、柳琴、阮等中西樂器,編制人數減至二十多人。

曲牌

分弦索曲牌,總數約八十餘首,節奏分為散、慢、中、快四種類型,音樂結構分為只曲反覆與多曲聯套兩種形態。其來源一部分曲子民間小曲和吹鼓樂:一部分則是從秦腔、同州梆子及眉戶等姊妹藝術中吸收衍化而來,特別是嗩吶曲牌、多數與秦腔近似或相同,但較秦腔原始。弦索曲牌則與眉戶比較接近。搬上大舞台後,對傳統曲牌進行了革新,同時,也創作了一定數量的配樂,豐富了劇種音樂的表現力。另外,還有一定數量的曲牌、板式和鑼鼓音樂。如:殺妲己、梵王宮、重台、江怨、石榴、新春令、十樣景等。

音樂

碗碗腔

碗碗腔曲沃碗碗腔屬板腔音樂,上、下句行腔唱詞以七字句、十字句居多。它的唱腔和過門穩定,其調式為徵調式。起初板式單調,唱腔貧乏,在其發展過程中廣泛吸收了民間音樂的養料和蒲劇、眉戶等劇種的曲調,結合當地的語調特點,形成具有獨特風格的唱腔。它的音樂唱腔悠雅婉轉、纏綿抒情,甚為民眾所喜聞樂唱。碗碗腔獨具風格之處還在於它的一些唱腔,末尾的假嗓拖音中多出現七度跳升,雖翻高七度,卻異常的圓潤和諧,毫無生硬突兀之感。曲沃碗碗腔的基本板式有慢板、二八、流水、介板等。還吸收融匯了其他劇種的曲牌。它的音樂雖多方吸收,但多而不雜,總是在發揮自己的特點基礎上化而用之,始終未失去其聲腔特色,保持了自己的風格。

表演特色

碗碗腔

碗碗腔流派藝術

陝西碗碗腔

碗碗腔

碗碗腔碗碗腔過去一直是皮影演唱,在陝西以同、朝為中心。民間流傳有“華州的迷胡,合陽的線,同、朝的燈影天下傳”之說。據《重修華縣縣誌稿》記載:“時腔,即碗碗腔,來自同、朝一帶”,稱為東路碗碗腔,流布於關中東府一帶;嘉慶、道光時期,同、朝著名班社布:李家班、齊家班、王家班、參子班、祥盛班等;碗碗腔皮影戲的藝人極多,清末出名的“簽手”有:七喜、王蔓、參苗子、一桿旗、歪脖子;民國以來在大荔韋林一方有李家三代,即桃核(人俗稱桃胡)、李義瑞、李存才;沙底一方有:張禮常、雷文立、劉黑娃、王善子、王風堂;大荔一方有:王四貴、金奎、王牛;名樂師有瞎燈、張水龍、西番、柴緒好、張志英、喬玉山等;名“簽手”有金保、有才、更新、黨振海、根聲、京娃等。

陝西省戲曲研究院在建國初期的老一輩戲曲藝術家李瑞芳、吳德、寇治德、馬友仙、焦瑞霞、苗德發、段林菊、郝彩鳳、雷開元等,都對陝西戲曲做出了卓越的貢獻,更培養出了很多優秀的地方戲曲演員,如:李梅、李東橋、李娟、張新尚、任小蕾、李君梅、任美玉等;振興地方戲曲發展更離不開這些幕後藝術家的付出,著名劇作家黃俊耀、朱學、張曉斌、陳彥等;著名戲曲編曲、演奏家黃育英、趙季平、石仲柯、薛天信、張德寧、王激等。

孝義碗碗腔

碗碗腔

碗碗腔當地碗碗腔藝人因逃荒而流落山西,後分為南北兩支,其赴北的一支,在孝義、汾陽一帶,受中路梆子和孝義皮腔、汾陽地秧歌等影響,逐步形成孝義碗碗腔。據老藝人回憶,約光緒中期,兌鎮后庄的碗碗腔皮影藝人劉夠清,曾兩次赴陝學習紗窗皮影的雕刻藝術,當地不少青年人加入影戲班,職業和半職業性質的戲班逐年遞增,並吸收了木偶戲和晉劇、蒲劇的一些劇目。至光緒末期,孝義碗碗腔的影戲班子已達六七十個,演出遍布全晉,還遠達寧夏、遼寧等地,並湧現出一批著名藝人:王寶棟(扦工精熟,操技藏神);張立廣(鋼音鐵嗓,月迷星驚);井潤元(專說閨門戲,人稱“小姐班”);李付德(擅唱喜鬧劇,譽為“哈哈班”);此外,還有張萬年、于吉榮、宋廣德、耿付有等一大批青年藝人,操說各有千秋,譽滿汾陽、平遙、介休、孝義、祁縣、太谷等地。

第一批國家級非物質文化遺產孝義碗碗腔的傳承人:田學思、張建琴。

曲沃碗碗腔

碗碗腔

碗碗腔曲沃碗碗腔與孝義碗碗腔有明顯區別。一是戲曲語言用了“蒲州邦子”的道白聲韻;二是傳承了碗碗腔的“撩板”和“直桿二八”板式,按照行當及角色的情緒變化,使唱腔更加流暢,更加符合人物特性;三是加入了“中音板胡”,打擊樂採用的是小直徑馬鑼、蒲劇的大窩鐃鈸、曲沃秧歌中的小鉸子;四是表演形態上更多的追求皮影戲的拙中之美,既誇張又浪漫。

第五批國家級非物質文化遺產曲沃碗碗腔傳承人:解紅旗。

劇目

| 傳統劇目 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 《香蓮佩》 | 《春秋配》 | 《十王廟》 | 《玉燕釵》 | 《白玉真》 |

| 《紫霞宮》 | 《萬福蓮》 | 《蝴蝶媒》 | 《火焰駒》 | 《清素庵》 |

| 新創改編古裝劇 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 《金琬釵》 | 《白玉佃》 | 《貴妃醉酒》 | 《楊貴妃》 | 《囊哉》 |

| 《女巡按》 | 《法門軼事》 | 《真的·真的》 | 《鍘美案》 | 《楓洛池》 |

| 《釵頭鳳》 | 《葬花吟》 | 《西廂記》 | 《李十三》 | 《十八里相送》 |

| 現代戲劇目 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 《瘦馬記》 | 《紅色宣傳員》 | 《蘆盪火種》 | 《紅色娘子軍》 | 《天池山》 | 《蝶戀花》 |

| 陝西地區主要劇目 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 《五花馬》 | 《困銅台》 | 《清白居》 | 《昭君和番》 | 《大西漢》 | 《花柳林》 |

| 《六月雪》 | 《雙報恩》 | 《紅燈記》 | 《白玉鈿》 | 《三忘賣布》 | 《老少迷》 |

| 《柳樹坪》 | 《三上桃峰》 | 《風流父子》 | 《風流姐妹》 | 《風流婆媳》 | 《酸棗坡》 |

| 《白洋河》 | 《董家橋》 | 《五花馬》 | 《桃花計》 | 《包公賠情》 | 《哭長城》 |

劇團

| 陝西 | 陝西省戲曲研究院 | 大荔縣秦腔劇團 | 富平縣阿宮腔劇團 |

|---|---|---|---|

| 陝西 | 秦之聲 | 洋縣碗碗腔劇團 | 隴縣人民劇團 |

| 陝西 | 渭南市秦腔劇團 | 洋縣人民劇團 | 綏德縣晉劇團 |

| 陝西 | 興平市人民劇團 | 朝邑縣沙府業餘劇團 | 榆林專區人民劇團 |

| 山西 | 孝義市碗碗腔劇團 | 山西省曲沃縣碗碗腔劇團 | 太原碗碗腔劇團 |

| 甘肅 | 甘肅省隴劇團 | 甘肅省秦劇團 | 天水市秦劇團 |

保護現狀

發展狀況

碗碗腔

碗碗腔據資料記載,曲沃碗碗腔最盛時期曾經一年演出320場;20世紀80年代中期以來,受觀眾需求轉移等因素的影響,在很短的時間內曲沃碗碗腔迅速衰落;上世紀80年代後期跌到低谷,演出少、發不了工資、演員紛紛改行;上世紀90年代後期情況得到好轉;現在新的排練場所已投入使用,演出以承擔政府的活動為主。

文化遺產

2006年5月20日,碗碗腔經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2007年6月,第二個“中國文化遺產日”期間,由文化部主辦、中國藝術研究院·非物質文化遺產保護國家中心承辦的中國非物質遺產珍稀劇種展演暨學術研討會在北京隆重舉行。來自山西、福建、山東、廣東、河北、四川、貴州、青海的27個劇種的27出經典劇目亮相首都舞台。演出的劇種除梨園戲、莆仙戲、晉劇、蒲劇等少數大劇種外,大部分是地方小戲和民間戲劇。有來自民間的歌舞小戲,如耍孩兒、臨縣道情、朔州秧歌、碗碗腔、梅林戲、花燈戲、五音戲、正字戲等;這些珍稀劇種集中展演,充分反映了中國戲曲文化悠久的歷史、多樣的形態、豐富的內涵,同時也反映了中國非物質文化遺產保護工作,在傳統戲曲藝術領域做出的成績。珍稀劇種的藝術形式反映了中國各個歷史時期的戲劇形態,是中國戲曲史的活化石,具有重要的研究價值。

2011年,曲沃碗碗腔經國務院批准列入第三批國家級非物質文化遺產名錄。

中國戲劇1

| 中國戲劇的產生已有800年了,它現在已經發展到300多個劇種,劇目更是難以數計。世界上把它和印度梵劇、希臘悲喜劇並稱為三大古老的戲劇文化。 |