宋朝時期

基本信息

靈州之戰

靈州之戰名稱:靈州之戰

英文名:The Campaign ofLINZHOU

時間:公元996年5月

士兵數量:宋發30萬大軍

簡介

北宋元豐四年(西夏大安七年,1081年),在宋與西夏的戰爭中,宋發30萬大軍,五路出師,大舉進攻西夏靈州(今寧夏靈武西南)等地區的作戰。

此戰,宋五路大軍無主帥,缺乏統一指揮,長途奔襲,糧餉不繼,以致失敗;西夏軍採用縱其深入、先疲後擊方略,大敗宋軍。

歷史背景

元豐三年春,夏惠宗秉常下令,廢止蕃儀,復行漢禮,遭到梁太后、國相梁乙埋等人的反對。四年三月,秉常採納漢族將領李清的建議,欲將黃河南之地歸宋,劃疆而治,再次遭到梁乙埋等人的反對。尋梁乙埋發動政變,殺李清,囚秉常。諸酋領擁兵自重,國內大亂。五月,西夏統軍禹藏花麻因與梁乙埋固有嫌隙,致書宋熙河路經略司,請宋發兵攻夏,自率全族內應。六月,環慶經略使俞充、鄙延經略副使種諤相繼上書神宗,建議乘西夏內亂,大舉攻夏。神宗納俞充等人建議,決計發兵,下詔諸路備戰,擬以宦臣、熙河路經略安撫使李憲為帥。知樞密院孫固以為“舉兵場,解禍難”(《長編》313卷),以宦臣為帥,難以統制,請慎重出兵,神宗不允。七月,宋廷調集30萬大軍於邊地,命簽書經略司事王中正率軍6萬、民夫6萬出麟州(今陝西神木北)西進;鄜延經略安撫副使種諤率鄜延和畿內兵9.3萬出綏德(今屬陝西)北上;環慶路經略使高遵裕率蕃、漢步騎8.7萬、民夫9.5萬出環州(今甘肅環縣);涇原副都部署劉昌祚率兵5萬出涇原路,受高遵裕節制,與環慶路軍合勢北進;李憲率熙河、秦鳳兵出熙河(今甘肅臨洮)東進。另詔吐蕃首領董氈引兵3萬側擊涼州(今甘肅武威),牽制西夏右廂軍。諸軍分道並進,擬以涇原、環慶兵會師靈州,待克城後,直搗興州(今寧夏銀川);鄜延和河東軍會師夏州(今內蒙古烏審旗南白城子),合攻懷州(今寧夏銀川東南),進逼興州,企圖一舉滅夏。

作戰經過

西夏梁太后聞宋大軍來攻,召朝臣問計,一老將建議,堅壁清野,縱其深入,集精兵於興、靈、夏州,扼守要地,遣輕騎抄絕其糧道,待其糧草不濟,不攻自困。梁太后納其策,集12監軍司10萬精兵駐守興、靈要地。七月二十二日,種諤率軍先發,進圍米脂寨(今陝西米脂),宋廷以其輕出,命還師延州(今陝西延安),受王中正節制。八月二十三日,李憲總領7軍進抵西市新城(今甘肅蘭州東南),夏將禹藏花麻佯敗西走,訛勃哆等率萬人以城降。繼熙河軍再敗夏軍於女遮谷(今甘肅蘭州東),進圍蘭州。九月初二,李憲克蘭州。附宋首領巴令謁引三族兵破撒逋宗城。二十三日,王中正、高遵裕、種諤率軍分路進發。王中正行約數里,至向草平,即奏已入夏界,屯留9日不進,遣士卒往返取糧於麟州。二十五日,鄜延兵圍米脂,梁乙埋遣大將梁永能率8萬兵赴援,宋先鋒將高永能令其弟高永亨選精騎張左、右翼奮擊,大敗夏軍。二十八日,種諤再敗夏軍於無定河(在今陝西東北部米脂、綏德地區),擊殺8000餘。神宗以種諤功先諸路,不再受王中正節制。十月初四,夏米脂守將令介訛遇以城降。鄜延兵進軍石州(今陝西橫山北),夏軍棄城走。初七,熙河兵復敗夏軍於女遮谷。十二日,涇原兵抵磨臍隘(今寧夏同心境),夏軍3萬據險阻擊,劉昌祚分兵奪隘,以重賞激勵將士奮擊,大敗夏軍,俘其統軍侄吃多理等22人,擊殺大小首領300餘,士卒2400餘,隨後長驅疾進。十五日,鄜延兵進逼夏州,夏將索九思以城降,繼進克銀州(今陝西橫山東)。十七日,環慶兵逼清遠軍(今甘肅隴縣西),夏將嵬名訛兀舉城降。高遵裕乘勝率軍挺進,連克運糧城(今寧夏同心東北)和韋州(今同心東北)。鏇鄜延鈐轄曲珍敗夏軍於安定堡(今陝西子長西北)。河東兵自夏州進逼宥州(今陝西靖東)。熙河兵敗夏軍於屈吳山(今寧夏海原東南),進克會州(今甘肅靖遠)。二十七日,鄜延鈐轄曲珍敗夏軍於蒲桃山。涇原兵抵賞移口(今寧夏同心北),諸將欲取捷徑出黛黛嶺趨靈州。因糧草將盡,劉昌祚得知鳴沙川(今寧夏青銅峽南)有夏御倉,遂率軍前往,獲窖藏米百萬,重載直抵靈州。時城門未閉,宋先鋒軍乘機急攻,擊殺夏軍450人,幾乎奪門而入。高遵裕聞涇原兵先抵靈州,恐劉昌祚獨成大功,命圍城待援,不得攻城。十一月初一,環慶兵至南平州(今寧夏吳忠東南),遭夏軍阻擊,劉昌祚率數千兵赴援,未至,夏軍已退。初五,鄜延兵敗夏軍於黑水,擊殺1700餘人。次日,涇原、環慶兵合攻靈州,因夏軍已作好固守準備,高遵裕與劉昌祚不協,又缺乏攻具,攻城受阻。既而熙河兵敗夏軍於羅逋川,鄜延兵克石堡城。是月中旬,西夏連續遣輕騎襲掠宋軍糧運,潛師鳴沙川,三敗涇原總兵侍禁魯福、彭孫所率護糧軍,盡奪其解運糧餉。尋鄜延兵至鹽州(今陝西定邊),因糧草不濟,人馬乏食,軍大潰,僅3萬人還。王中正引軍抵奈王井(今陝西定邊東),亦因糧盡退歸,軍士死亡2萬。十九日,夏軍決黃河七級渠水淹灌涇原、環慶兵營壘,宋軍凍溺而死者甚眾。宋廷鑒於形勢危急,下令班師。高遵裕等僅率1.3萬兵走免。回師途中,又於葫蘆河(在今寧夏、甘肅邊境)遭夏軍襲擊,涇原兵潰走。李憲率軍進抵天都山(今寧夏海原東),聞諸軍潰退,乃引軍還。

重要人物

夏惠宗、高遵裕、西夏梁太后、禁魯福

結局

西夏勝

點評

此戰,由於宋主將乏謀,不諳軍事,五路大軍不相統制,各自為戰,缺乏統一指揮。加之長途征戰,糧道被斷,招致慘敗。西夏料敵用兵,採取了縱敵深入,待其師老兵疲而擊的正確方略,決戰致勝。

唐朝時期

簡介

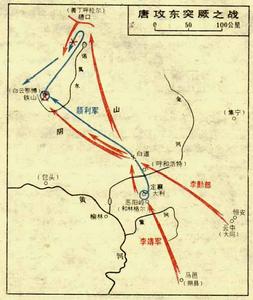

唐與突厥靈州之戰

唐與突厥靈州之戰靈州之戰,唐武德五年(622年),在唐與突厥的戰爭中,靈州總管李道宗擊敗梁師都之弟梁洛仁所引的突厥兵並將突厥郁射設趕出五原(今陝西定邊)的作戰。

經過

武德五年,梁師都遣其弟梁洛仁帶幾萬突厥兵包圍靈州(治回樂,今寧夏靈武西南),李道宗據城固守,並尋隙出擊,大敗突厥軍。時突厥與梁師都相勾結,派郁射設進駐五原故地,李道宗率軍將郁射設趕出五原,並向北開拓疆土千餘里。

點評

此戰,李道宗採取據城固守,待敵懈怠的策略,一舉擊敗強敵,並為大唐開疆土千餘里,因功被封為任城郡王。

唐朝戰爭列表

| 霍邑之戰 | 唐朝統一戰爭 | 淺水原之戰 | 柏壁之戰 | 唐與突厥戰爭 | 洛陽、虎牢之戰 | 虎牢之戰 | 唐平蕭銑之戰 | 洺水之戰 | 靈州之戰 | 下博之戰 | 唐滅劉黑闥之戰 | 唐與吐蕃戰爭 | 岷州之戰 | 唐滅輔公祏之戰 | 五隴坂之戰 | 玄武門之變 | 涇陽之戰 | 唐滅東突厥之戰 | 唐擊吐谷渾之戰 | 松州之戰 | 唐滅高昌之戰 | 唐擊薛延陀之戰 | 唐擊焉耆之戰 | 唐與高麗戰爭 | 安市城之戰 | 唐滅薛延陀之戰 | 唐攻龜茲之戰 | 唐滅西突厥之戰 | 唐滅百濟之戰 | 唐與契丹、奚等之戰 | 平壤之戰 | 天山之戰 | 白江口之戰 | 唐滅高麗之戰 | 大非川之戰 | 青海之戰 | 裴行儉破西突厥之戰 | 朔州、黑山之戰 | 裴行儉攻伏念之戰 | 雲州之戰 | 骨篤祿攻唐之戰 | 武則天平李敬業之戰 | 兩井之戰 | 唐諸王反武后之戰 | 安西之戰 | 素羅汗山之戰 | 黃獐谷之戰 | 東硤石谷之戰 | 天門嶺之戰 | 冷陘之戰 | 灤水谷之戰 | 武街之戰 | 瓜州之戰 | 石堡城之戰 | 唐攻契丹之戰 | 積石軍之戰| 唐擊小勃律之戰 | 恆羅斯之戰| 唐與南詔戰爭 | 唐平安史之亂 | 范陽起兵 | 安軍攻占東都之戰 | 郭子儀擊叛軍之戰 | 常山之戰 | 雍丘之戰 | 九門之戰 | 嘉山之戰 | 靈寶之戰 | 陳濤斜之戰 | 寧陵之戰 | 春太原之戰 | 睢陽之戰 | 唐收復兩京之戰 | 河東之戰 | 唐收復長安之戰 | 唐收復洛陽之戰 | 河陽之戰 | 唐再奪東京之戰 | 唐滅史朝義之戰 | 邠州之戰 | 奉天、靈台之戰 | 靈、宜、鹽、百之戰 | 劍南、西川之戰 | 臨洺之戰 | 洹水之戰 | 魏州之戰 | 涇原兵變 | 奉天之戰 | 貝州之戰 | 李晟收復長安之戰 | 河中之戰 | 汧城之戰 | 神川之戰 | 維州之戰 | 唐破吐番維州之戰 | 蔡州之戰 | 唐平劉稹澤潞之戰 | 交趾之戰 | 龐勛起義 | 成都之戰 | 王仙芝起義 | 唐末農民戰爭 | 黃巢轉戰中原之戰 | 黃巢南下福州之戰 | 信州之戰 | 黃巢攻東都之戰 | 黃巢攻長安之戰 | 唐奪長安之戰 | 唐滅大齊之戰 | 安史之亂 |