簡介

社稷壇

社稷壇社稷壇整體布局略呈長方形,有內外兩重垣,占地面積16萬多平方米。內壇牆南北長266.8米,東西寬205.6米,紅色牆身,黃琉璃瓦頂。每面牆正中辟門,北門為主門,是一座磚石結構的三座門,黃琉璃瓦歇山頂,通面闊20米,進深7米,明間為仿木綠琉璃重昂五踩斗拱,三座門均為拱券式。東、南、西各闢一拱券門亦為磚石結構的黃琉璃歇山頂,面闊12米,進深7米,仿木綠琉璃單翹單昂五踩斗拱。

按照古代天為陽向南,地為陰向北的理論,社為土地,屬陰,所以壇內主要建築均以南為上。最北為戟門,明代建築,面闊5間,黃琉璃瓦歇山頂,原為中柱三門之制,後改為五間均為隔扇門。室內彩畫為舊物,金龍枋心鏇子彩畫,室

社稷壇

社稷壇外彩畫為新作的金龍和璽。門內兩側原列有72支鍍金銀鐵戟,插在木架上,清光緒廿六年(1900年)“八國聯軍”入京,誤認為是金銀戟,將其全部掠走。

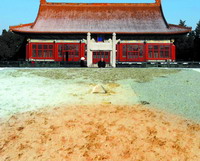

戟門南為享殿,又稱拜殿,即現中山堂,原為皇帝到此祭祀時休息或遇雨時行祭之處。建築始建於明,面闊5間,進深3間,黃琉璃瓦歇山頂,重昂七踩斗拱。室外和璽彩畫,室內為金龍枋心鏇子點金彩畫,也是改變功能後的改動。殿內為徹上明造,無廊步,歇山角梁與采步金和下金檁相交於垂柱,這是明代無廊殿座的結構特徵,足證此殿仍是明初原物。門窗裝修已非舊物,現中三間隔扇門,梢間間檻窗。戟門同拜殿前後連陛,都立於約1米高的白石台基上,台階六步。

社稷壇

社稷壇在該殿之南即為社稷壇。壇為漢白玉石砌成的正方形三層平台,四出陛,各三級。上層邊長15米,第二層邊長約16.8米,下層邊長約17.8米。社稷壇是嚴格遵照古制而築的,壇上層鋪五色土:中黃、東青、南紅、西白、北黑,象徵五行。壇中央原有一方形石柱,為“社主”,又名“江山石”,象徵江山永固。石柱半埋土中,後全埋,1950年移往他處;原壇中還有一根木製的“稷主”已無存。當時壇中所鋪五色土是由全國各地納貢而來,每年春秋二祭由順天府鋪墊新土。明弘治五年(1492年)將所鋪壇土由二寸四分改為一寸,後皆遵此制。

壇四周建有宇牆(壝),牆頂依方位復青、紅、白、黑四色琉璃磚,宇牆每邊長62米,高1.7米,四面均立一漢白玉石欞星門,門框亦為石制,原各裝朱扉兩扇。西南除社稷壇、享殿、戟門外,在內壇牆內還有神廚、神庫,坐西朝東,面闊五間,進深五檁,南北並列,之間加建一過廳,其西邊內壇牆處開一栱門,通牆的宰牲亭,宰牲亭位於壇牆西門外南側,為屠宰祭祀用犧牲之處,黃琉璃瓦歇山頂,四角重檐,方形,每邊均面闊3間,亭東南有一井亭,現僅存基礎和井口。其外有垣牆一重(大部分已拆除),接於西壇牆,在北牆正中有磚石結構琉璃發券門一座,黃琉璃筒瓦歇山頂,面闊一間,檐下有仿木綠琉璃三踩斗拱。

社稷壇

社稷壇外壇牆周長約為2015米,天安門內西廡正中為社稷街門,東向,黃琉璃筒瓦歇山頂,面闊五間,進深三間。端門內西廡為社左門,黃琉璃瓦歇山頂,面闊三間,進深一間。社稷壇東北門在午門前闕右門之西,原為黃瓦三座門,近年經過改建,已失去原狀。

蘭亭八柱原在圓明園的四十景之一“坐石臨流”處,仿紹興蘭亭而建。亭為重檐藍瓦八角攢尖頂,置蘭亭碑於亭內。蘭亭碑上刻有曲水流觴圖,背面有乾隆寫的詩文。八根柱上分別刻有乾隆和精選的七位書法家臨摹的蘭亭帖。

園內還有許多古柏,大多是明代建壇時所栽,古木虬枝,是祭壇環境的重要組成部分。有一“槐柏合抱”樹,是一對槐樹和柏樹相抱而生,至今仍枝繁葉茂,蔚為壯觀,為園中別景。

外壇牆新辟南門內有一座三間藍琉璃頂漢白玉石牌坊。此坊原在東單北大街,為清廷向1900年被殺死的德國公使克林德賠罪而建。1918年第一次世界大戰德國戰敗,1919年被市民砸毀,後民國政府命德國重建於此,改名“公理戰勝” 坊,並布置噴泉花木,形成一處歐式景觀。1950年改為“保衛和平”坊。

導遊圖

社稷壇

社稷壇歷史

社稷壇

社稷壇此地曾是遼、金城東北郊的興國寺。元代擴入元大都城內,改名為萬壽興國寺。明永樂定都北京時,在紫禁城東西兩側建太廟和社稷壇,清因之。壇始建於明永樂十八年(1420年),為明、清皇帝每年春秋仲月上戊日祭太社和太稷的場所。民國之前,社稷壇基本上沒有變化

,辛亥革命後,社稷壇的祭祀功能和原有的象徵意義都消失了。民國三年(1914年)內務總長朱啟鈐將社稷壇改為中央公園,在南面辟一門(今中山公園南門),後又在西辟一門(今西門)。民國四年(1915年)將原在禮部的“習禮亭”遷建於園內,民國六年(1917年)從圓明園遺址移來始建於清乾隆年間的“蘭亭八柱”和“蘭亭碑”。1925年,孫中山逝世後,曾在壇北的拜殿停靈,1928年改拜殿名為中山堂,以志紀念。同時,公園改名為中山公園,增建了一些風景建築:東有松柏交翠亭、投壺亭、來今雨軒,西有迎暉亭、春明館、繪影樓、唐花塢、水榭、四宜軒,北有格言亭等,以適應新的功能要求。1929年在中山公園內成立中國營造學社,這是影響中國建築學科發展的大事;1942年7月建中山音樂堂。還將戟門改為電影場,後為革命圖書館,現為全國政協的會議廳。新中國成立後,公園曾多次修葺,又增添了一些大型文娛建築,其中最重要的是1957年-1999年對位於內壇的中山音樂堂多次進行改建和擴建,其位置在內壇牆內,破壞了歷史格局。

環境

社稷壇

社稷壇社稷壇位於北京市天安門廣場的西北側,與天安門東北側的太廟(今勞動人民文化宮)相對,一左一右,體現了“左祖右社”的帝王都城設計原則。社稷壇早期是分開設立的,稱作太社壇、太稷壇,供奉社神和稷神(社即土地,稷即五穀),後來才逐漸合而為一,共同祭祀。社稷壇建於明永樂十八年(公元1420年),它所在的地方,唐代是幽州城東北郊的一座古剎,遼代擴建為興國寺,元代又被圈入大都城內,改叫萬壽興國寺,明成祖朱棣遷都北京後,在萬壽寺的基礎上建起了社稷壇。社稷壇是明清兩代皇帝祭祀土地神和五穀神地方。這種布局是依照周代以來皇宮舊制設定的,即如《考工記》所記載的“左祖(太廟)右社(社稷壇)”的布局。社稷壇全園面積約360餘畝,主體建築有社稷壇、拜殿及附屬建築戟門、神庫、神廚、宰牲亭等。

社稷壇

社稷壇社稷壇是呈正方形的三層高台,以漢白玉砌成,象徵著“天圓地方”之說,壇上鋪有中黃、東青、南紅、西白、北黑的五色土,四周短牆也按方向復蓋四色琉璃瓦。五色土是由全國各地納貢而來的,以表示“普天之下,莫非王土”,還象徵著金、木、水、火、土五行為萬物之本。社稷是古代帝王、諸侯所祭祀的上神和穀神,商周以至清代的帝王,均沿襲社稷的大禮。歷代帝王自稱受命於天,將自己比作“天子”,將社稷象徵國家構成的基礎,故每年春秋仲月上戊日清晨舉行大祭,如遇出征、班師、獻俘等重要的事件,也在此舉行社稷大典。壇四周有三重圍牆,內牆四面各闢一座漢白玉門,名“欞星門”。中間一道名“壇牆”,壇牆與外牆之間,北有拜殿和戢門,西有神庫和神廚、宰牲亭等。

拜殿是明清兩代帝王在祭掃途中避風雨的地方,故名拜殿。1925年孫中山先生逝世後,曾在此停靈,1928年改名“中山堂”。1914年社稷壇闢為中央公園,後改名“中山公園”。闢為公園以後,在社稷壇四周廣建亭榭,東部有投壺亭、來今雨軒、松柏交翠亭;西部有迎暉亭、繪影樓、唐花塢、水榭、春明館、四宜軒等;南部有從圓明園遷入的蘭亭八柱和蘭亭碑,以及漢白玉製成的保衛和平坊。如同太廟一樣,社稷壇園內也以古柏著稱,其中來今雨軒旁的七株古柏相傳已達千年,樹幹周長有6米多。其餘的數百株翠柏遮天蔽日,挺拔蒼勁,千姿百態,蔚為壯觀。

交通路線

社稷壇

社稷壇1、2、4、5、10、20、52、57、22、54、120、802、特1路中山

公園或天安門站下車,捷運、9、17、44、48、53、59、66、110、307、803、808、819、922、特4、特7、團結湖專線前門下車。

遊客須知

社稷壇

社稷壇位於天安門西側,原是明、清時的社稷壇,是明清皇帝祭土地和五穀之神的地方,建於明永樂十九年(1421年)。因1925年孫中山先生的靈柩曾停放在園內拜殿中,1928年命名為中山公園。全園面積為24萬平方米。建築主要有社稷壇、拜殿、戟門、保衛和平坊、水榭、蘭亭碑亭、唐花塢、習禮亭、四宜軒、迎暉亭、花廊、宰牲亭、格言亭、投壺亭、松柏交翠亭、來今雨軒、音樂堂、長青園、愉園和蕙芳園、兒童運動場等。 地址:東城區中華路4號 諮詢電話:66055431 票價:3元

布局構造

社稷壇位於中山公園的中央,坐南朝北。壇為漢白玉砌成的三層方台。每層用白石欄桿圈圍。據《日

社稷壇

社稷壇下舊聞考》載:“社稷壇在闕右,北向,壇制方,二成,高四尺,上成方五丈,二成方五丈三尺,由出陛,皆白石,各四級。上成築五色土,中黃、東青、南赤、西白、北黑”。壇上五色土,分別象徵金、木、水、火、土,是萬物之本,含“普天之下,莫非王土”之意。壇的地基全部用的是漢白玉,壇四周設圍牆,上復琉璃瓦,瓦色與壇上土色相對。在壇中

央曾有一方形石柱,名為江山石,意為江山永固。辛亥革命後,該石移至別處。壇的四方各有一座漢白玉的欞星門,顯得莊嚴肅穆。在壇北有一既莊重又精巧的木構大殿,稱拜殿。此殿始建於明永樂年間,頂為單檐歇山黃琉璃瓦,面闊5間,進深3間,朱紅門窗,白石台基。

建造用途

在我國古代,一直存在著社稷祭祀的制度,把祭祀土地神的地方稱作社,把祭祀穀物神的地方叫做稷。北京中山公園的社稷壇一直作為明清兩代皇家祭祀社稷的場所。社稷壇是一座三層的方壇,用漢白玉砌成,自下向上逐層收縮。壇面上鋪墊著五色土,以五行學說中的五色對應五方。中央有一“社主石”,象徵“江山永固,社稷長存”。

北京的九壇八廟

中國傳統寺廟

| 寺廟--我國的藝術瑰寶庫,它是我國悠久歷史文化的象徵。寺廟文化它完整地保存了我國各個朝代的歷史文物,謂之“歷史文物的保險庫”,當之不愧。寺廟建築與傳統宮殿建築形式相結合,具有鮮明民族風格和民俗特色。同時,寺廟文化已滲透到我們生活的各個方面,各地一年一度的廟會如火如荼,不僅豐富了各地的文化氛圍,同時促進了地方旅遊業的發展。 |