胡錦濤在全國工作會議上部署文化工作

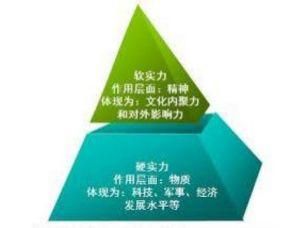

胡錦濤在全國工作會議上部署文化工作提高國家文化軟實力,是黨中央在當代中國和當今世界兩方面都發生廣泛而深刻的變革和變化的背景下,尤其是針對全球範圍內和平與發展的新形勢新特點,而提出的一個嶄新理念。它既是十七大“推動社會主義文化大發展大繁榮”的部署的重要方面,也是十七大重申的“維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨”的具體體現。再進一步說,“提高國家文化軟實力”的要求,是全面建設小康社會的新要求的重要內容,是實現各族人民過上更好生活的新期待的重要舉措,也是針對中國同外部世界之間新關係的重要部署。

科學內涵

奧運獎牌彰顯民族文化

奧運獎牌彰顯民族文化國家文化軟實力,是綜合國力和國際競爭力的重要組成部分。就是從全球的思想文化激盪來看,中國的文化具有自主能力和調適能力,文化認同感增加。具體地說,要注意處理好經濟全球化和文化多樣性的關係。在當今世界,很明顯的事實是:經濟越來越全球化、一體化,政治則是多極化、多元化。而文化則介於兩者之間。一方面,隨著高科技特別是傳媒與網路的迅速發展,文化的認同性日益取代了意識形態的差異性。另一方面,由於文化習慣、宗教傳統、價值觀念上的鴻溝難以彌合,不同文化與文明之間的差異所造成的裂痕亦有擴大的可能。一方面是全球價值趨同,另一方面是回歸民族傳統,復興民族文化,實現民族自我認同。一方面是文化的多樣性和差異性被同質化,另一方面是文化的交流、綜合與新的多樣性的出現。如何處理好全球普遍價值認同與民族角色的自我認同,對於開發中國家的文化選擇來說,具有決定性的意義。中華民族幾千年來歷經磨難而綿延不絕,一個重要原因就是有著深厚的文化傳統和強烈的文化認同。面對全球的思想文化激盪,中國千萬不能“失語”和“他者化”。千萬不能丟掉文化主體性,失去自己的文化基因和文化密碼。

理論淵源

約瑟夫 奈

約瑟夫 奈作為美國主流意識形態的代言人,約瑟夫·奈的文化理論自有他提出的戰略意圖與歷史語境,在此我們不再贅述。對於中國來說,今天所強調的國家文化軟實力,由於不盡相同的話語體系與社會政治背景,與約瑟夫·奈的“軟實力”理論並不完全一致。我們所強調的國家文化軟實力,主要是指那些在社會文化領域中具有精神的感召力、社會的凝聚力、市場的吸引力、思想的影響力與心理驅動力的文化資源。我們的著眼點是落在文化的基本層面上,我們更加注重的是主流文化自身的積極建構,是文化產業與文化事業的繁榮與發展,而不是把文化僅僅作為一種實現經濟與外交目的的次等手段來對待。另外,我們強調的國家文化軟實力,帶有鮮明國家意識形態屬性,它是我們國家政體的文化顯現,是我們國家利益的獨特呈現方式,這都與約瑟夫·奈的文化理念存在實質上的區別。所以,我們尋求的不是一種抽象意義上的軟力量,而是一種體現中國國家利益與國家意識形態的國家文化軟實力。

背景與啟示

提升國家文化軟實力是當前實現民族振興的必然要求,是增強我國綜合國力,增強國家競爭力的必然要求,贏得國際競爭力的必然要求。現在,相對於經濟的迅速發展,我們文化的發展速度已經滯後,特別是文化自身的凝聚力、吸引力和影響力還不能夠與經濟成長的實力相媲美。在經濟領域中國的貿易順差為我們帶來了巨額的物質收益,而在文化領域現在卻出現了明顯的交流逆差。相對於海外進口文化作品的不斷湧入,我們輸出的文化產品並不能夠與我們的經濟地位相適應。所以,提升國家文化軟實力的關鍵在於主流文化本身的全面建構。我們不能把提升國家的文化軟實力簡單地理解為是一種對文化的宣傳、包裝與推廣策略,而應當把它作為一種文化的自我建構戰略來落實。另外,任何文化精神的傳播都必須要找到相應的媒介形式才能夠真正實現——不論這種媒介是書刊雜誌、是網路影像、還是舞台表演,總而言之,文化軟實力必須藉助於特定的媒體形式才能夠進行有效的傳播,單純的文化理念並不能夠直接地轉變成文化的軟實力。 文明的衝突

文明的衝突主要資源

在中國構成國家文化軟實力的主要資源來自於以下五個方面。其一,是在政治文化領域體現國家根本利益的社會主義核心價值體系,這是我們國家的性質所決定的。其中包括以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神,這是形成全民族奮發向上的精神力量和團結和睦的精神紐帶,是國家文化軟實力的關鍵組成部分。其二,是在傳統文化領域代表中國文化核心價值觀的思想體系,其中包括“和諧”、“仁愛”、“自然”這些集中體現著個人、家庭、國家乃至人類社會終極理想的文化價值觀,它們既是建構社會主義核心價值體系的重要文化資源,也是推進中華文化不斷發展、擴大中國文化國際影響的精神力量。其三,是在公共文化領域引領行業發展、體現國家指導方針的一系列政策、法規、質量體系與評價標準。如百花齊放,百家爭鳴這樣的綱領性的文藝政策,它不僅是體現國家主流意 亮劍

亮劍在文化領域並不是所有的文化活動與藝術作品都能夠提升到國家文化軟實力的層面上來考慮、來討論。茶樓酒肆里的戲曲清唱,街頭巷尾中的秧歌表演儘管也不乏特定的文化意義,但是並不能夠提高到國家文化的層面上來考量,它們不能與那些耗資巨大的革命歷史題材的影片相提並論,也不能與家喻戶曉的電視連續劇同日而語—正如一場風花雪月與一場革命風暴不能相提並論一樣。我們現在特別要關注的,是那些在文化產業的核心層面上代表國家文化力量的產業集團的發展趨向;是那些以重大歷史事件為表現內容,以當下普遍關注的社會焦點問題為創作主旨的藝術作品的思想導向;是那些具有廣泛的社會影響力和市場占有率的宏篇巨作的文化取向,這些是文化藝術領域構成國家文化軟實力的重點所在。

總體思路

提高國家文化軟實力,從國內的文化轉型來看,中國的文化具有傳承能力和創新能力,民族凝聚力增強。就是說在文化戰略上,要處理好傳承與創新的關係。文化建設貴在積累,重在創新。傳承是基礎,是前提,創新是方向,是生命。文化是一個民族的靈魂和血脈,是一個民族的精神記憶和精神家園,體現了民族的認同感、歸屬感,反映了民族的生命力、凝聚力。失去了民族文化傳統,就如同浮萍,沒有了根,就如同人,失去了靈魂,就如同流浪者,失去了家園。如果繁體字、文言文、線裝書都看不懂,這樣的人就不可能是文化學意義上的中國人,而只能是人種學意義上的中國人。由這樣的人組成的中國,就不是文化中國,而只是地理中國。人類已經進入了二十一世紀,如何在激烈的文化競爭中生存與發展,核心是文化創新。即使是優秀的文化傳統,也需要適應時代的需要,實現現代性的創造性轉化,同時融入民主精神、科學精神、市場精神、法治精神、競爭精神、公平精神等新理念。只有永遠保持創新的精神,才能譜寫新時代民族文化的新篇章,賦予其新的內涵和活力。

體現主流文化的《雲水謠》

體現主流文化的《雲水謠》提高國家文化軟實力,從滿足人民民眾的文化需要和文化消費來看,要求中國的文化更加具有吸引力和感染力,更加多姿多彩。中華民族具有悠久的歷史和優良的傳統。中華文化對於凝聚和團結全國各族人民,起著重要的紐帶和基礎作用。面對當今世界各種思想文化的相互激盪,面對國家發展和人民生活改善對文化發展的要求,面對社會文化生活多樣而活躍的態勢,中國應當自覺肩負起提高國家文化軟實力,弘揚中華文化,建設中華民族共有精神家園的歷史重任,大力弘揚具有中國風格中國氣派的優秀文化,不斷增強中華文化的民族性、包容性和時代性,增強中華文化的穿透力、吸引力和感染力。使中華文化更加多姿多彩,使中華文化不斷發揚光大。以更好地滿足人民民眾多層次、多方面、多樣性的精神文化需求,更好地保障人民民眾基本文化權益。

提升途徑

增強文化凝聚力。歷史經驗表明,任何一個國家要把全社會的意志和力量凝聚起來,都必須有一套與經濟基礎、政治制度相適應的核心價值體系。中國是一個擁有13億人口、56個民族的大國,靠什麼統一人們的思想、凝聚人們的力量呢?必須靠統一的指導思想、共同的理想信念、強大的精神支柱和基本的道德規範,也就是社會主義核心價值體系。如果沒有這樣的核心價值體系作統領,就會失去團結一致、共同奮鬥的思想道德基礎,就會導致人心渙散、社會混亂。為此,中國必須把建設社會主義核心價值體系作為提高中國文化軟實力的核心任務,堅持不懈地用馬克思主義中國化最新成果武裝全黨、教育人民,用中國特色社會主義共同理想凝聚力量,用以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神鼓舞鬥志,用社會主義榮辱觀引領社會風尚。

激發文化創造力。創新是文化的本質特徵,是推動文化繁榮發展、提高國家文化軟實力的不竭動力。要充分發揮人民民眾在文化建設中的主體作用,充分調動廣大文化工作者的積極性,進一步激發人民民眾的文化創造潛能,使文化大發展大繁榮擁有廣泛而堅實的民眾基礎。要積極營造寬鬆和諧的文化發展環境,動員黨政各部門、社會

提升文化素質從娃娃抓起

提升文化素質從娃娃抓起強化文化傳播力。在當今這個信息社會,誰的傳播能力強大,誰的文化理念和價值觀念就能廣為流傳。文化的傳播能力已經成為國家文化軟實力的重要因素。提高中國文化軟實力,一方面要不斷豐富和創新文化內容形式,同時還必須花大力氣提高文化傳播能力。要把提升主流媒體影響力作為提高文化傳播能力的戰略重點,形成與中國國際地位相稱的輿論力量。同時要高度重視網際網路在文化傳播方面的巨大潛能和不可估量的作用,高度重視網際網路的運作和管理,把發展積極健康的網路文化作為提高中國文化軟實力的新引擎,努力使網際網路成為傳播社會主義先進文化的新陣地和人們健康精神文化生活的新空間。

擴大文化影響力。文化影響力是衡量和展示一個國家文化軟實力的重要因素。2006年5月,美國《新聞周刊》評選出進入21世紀以來世界最具文化影響力的一些國家文化及其形象符號,其中代表中國的文化形象主要有:漢語、北京故宮、長城、蘇州園林、孔子、道教、孫子兵法、兵馬俑、絲綢、瓷器、京劇、少林寺、功夫、西遊記、針灸、中國烹飪等。由此可以看出,外國人對中國文化形象的了解更多的還是中國傳統文化。為了擴大中國現當代文化的影響力,中國必須藉助現代化的文化藝術形式和現代文化傳播手段,創造出更多富於時代氣息、體現中國特色的文化標誌、文化符號和文化品牌,使現代中國文化儘快走出國門,影響世界!

重大意義

首先,提高文化軟實力是促進國家發展進步、振興中華民族的客觀要求。一個民族的文化,凝聚著這個民族對世界和生命的歷史認知和現實感受,積澱著這個民族最深層的精神追求和行為準則。數千年來,中華民族之所以能飽經滄桑而不倒、歷經磨難而不亡,一個重要原因就是它有著深厚的文化傳統和悠久的民族精神。古往今來,每一個偉大民族都有自己博大精深的文化,一個民族的覺醒首先是文化的覺醒,一個國家的強盛更是離不開文化的

文化軟實力已經成為綜合國力的重要部分

文化軟實力已經成為綜合國力的重要部分其次,提高文化軟實力是增強國家核心競爭力的重要途徑。一個國家的綜合國力,不僅包括經濟實力、技術實力、國防實力,同時還包括民族凝聚力、道德感召力、輿論引導力等等,這種精神力量也是綜合國力的重要組成部分。隨著世界多極化、經濟全球化的深入發展和科學技術的日新月異,文化與經濟、政治相互交融的程度不斷加深,與科學技術的結合更加緊密,經濟的文化含量日益提高,文化的經濟功能也越來越強,文化已經成為國家核心競爭力的重要因素。誰占據了文化發展的制高點,誰擁有了強大的文化軟實力,誰就能夠在激烈的國際競爭中贏得主動。中國作為發展中的社會主義國家,要想在新的國際競爭中立於不敗之地,就必須儘快提高文化軟實力,形成與中國經濟社會發展和國際地位相適應的文化優勢。

再次,提高文化軟實力還是全面建設小康社會的根本要求。在當今社會,文化已成為衡量社會文明程度和人民生活質量的顯著標誌。文化的進步反映著社會的文明進步,文化的發展推動著人的全面發展。中國所要實現的現代化是經濟、政治、文化、社會全面發展的現代化,中國所要全面建設的小康社會既需要殷實富足的物質生活,也需要豐富健康的文化生活和精神生活。如今,人們的精神文化需求日趨旺盛,全社會求知、求樂、求美的願望更加強烈。與之相比,中國文化發展的總體水平還不高,同人民民眾日益增長的精神文化需求還相差很遠,同全面建設小康社會的要求也還不完全相適應。這就迫切要求中國進一步加大文化建設的力度,不斷提高國家的文化軟實力。

相關詞條

改革開放以來的新辭彙

| 改革開放以來,中國的政治、經濟、文化、教育、法制、社會等方方面面快速發展,取得了長足的進步,而隨著經濟的發展、社會的進步,也產生和引進了許多新的辭彙,每一個辭彙都記錄了中國發展的一個側面,濃縮著一段中國進步的精彩歷史。 |