影片簡介

影片《東宮西宮》中,同性戀者阿蘭自始至終堅信自己的立場,並在一夜的激情訴說中,最大可能地感染著他人,力求徵得一定的理解,甚至在任何可能的情境裡尋找不可能的理想對象。但是,這種生命主題的獨立伸張及求得可能平等的機緣是有限的,其中更有難以逾越的重重阻隔。

阿蘭的同性戀身份,作為生命中情感方式之一種,極具鮮明的個性特徵。這種主觀的性情印記表現在阿蘭的情感世界里:愛才是惟一,愛才會自由,毋論其為同性抑或異性間的;甚至只有在這裡,人與人之間才可能趨於平等,求得真正意義上的理解與認同。

理所當然地,阿蘭把作為警察身份的小史視同為想像中的同類,投遞情感又自投羅網。這種慣向的思維定勢使阿蘭一相情願地暗戀著,繼而又付出在小史看來已不可理喻的“賤”的代價。相反地,阿蘭可以接受“我是賤的”,但絕不允許別人說“我的愛是賤的”,他信誓旦旦以為的“不管你是誰,你都無法阻止他愛誰,包括你”,能夠給他帶來理想中的同一,融合,哪怕只有自身才能體味的愛的感覺。

所以,阿蘭不可能出現《過年回家》中陶蘭對陳潔張口閉口“是,隊長”的惟命是從和被規訓後的木訥,機械;即使他被小史歇斯底里的“蹲下”的喝令所斥責,所形式地壓制,但他只是桀驁不遜地安然地“蹲下”,卻仍是滔滔不絕地張揚他的“賤”論,甚至顯得有些詩化。

小史,一個警察,一個具有特殊身份的人。他的凌駕于思想之上的大蓋帽和盔甲一樣生硬的制服,很傳統地阻隔了他對現世人情的審視,也使他人模式化地遠離了他;他的生命之中的波瀾、痛楚從而也同樣被人漠視,少了一些正常人與人之間的關注。無疑,小史內心世界的匱乏正被日常維持秩序的公務之勞所暫時充斥著,租賃著。

劇情簡介

北京某公園是同性戀晚上幽會的場所,該公園附近的派出所民警小史(胡軍)值夜班值到無聊時,會到公園裡抓一兩個同性戀來審一審,在他們交待自己的種種“活動”時,他會打罵一番以消閒解悶。某晚又去抓人時,欲拒還迎的阿蘭(司汗)被他銬回值班室。

審問過程中,小史的言行不乏對阿蘭的歧視和侮辱,但阿蘭絲毫不為自己是同性戀難為情,反不動聲色地講起過往經歷,並用死囚與劊子手的故事表達他對小史的愛戀,慢慢地,小史發現他的心中原來也藏有一座斷背山。

作品影響

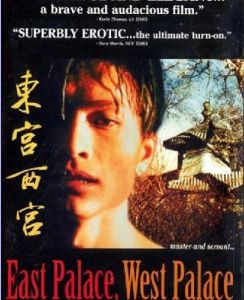

《東宮西宮》劇照

《東宮西宮》劇照“東宮”、“西宮”並非清末血腥神秘的後宮,在北京同性戀者的語彙中則是指兩處著名的同性戀聚會場所——天安門東西兩側勞動人民文化宮和中山公園內的公廁。其實人們完全有理由不將同性戀視之為洪水猛獸。雖然正史中少有記載,但我們仍能從《紅樓夢》、 《金瓶梅》 、《品花寶鑑》等小說中零星見到一些homo的音容笑貌。實際上,“同性戀”是古今中外的客觀存在,不管你接受不接受。

《東宮西宮》 這個題目不但使我們聯想到中國浩瀚歷史上舉足輕重的太監們,也準確地概括了時下中國同性戀的現狀——公廁特性:公共廁所的相互試探,公園裡的偷偷摸摸,這是“賤民”的現實。在一篇訪談中,張元提到他是非常害怕唯美和浪漫的人。所以我們不能期待《東宮西宮》成為中國的《男情難了Lilies - Les feluettes(1996)》或者《夜訪吸血鬼Interview with the Vampire(1994)》。

王小波原著中,將審訊者與被審訊者那種內在深層關係的微妙變化處理的顯而易見卻又不留痕跡,語言描寫簡潔利落卻又回味無窮。張元是中國大陸在國際電影節上獲獎的第一個編劇 。但在他導演的這部<東宮西宮>中,則更多的著重兩位主角的對峙,阿蘭的獨白占據了片子的三分之二之多。審訊過程中,小史對阿蘭的態度時而緊張,時而粗暴。這使得兩位主角之間的矛盾更為緊張突出。對原著人物內心的描述,及小說中想要表達控制與反控制、遊戲感、權力與尊嚴等主題則被大幅度的淡化。張元也承認,如果影片能夠更長些,再多半個小時左右的空間,在深度和層次上將會有所加強。

因為有了安賓做美術指導,整個片子透著中國園林陰翳機巧的美。背景樂的古箏,鳥鳴,蟲聲,畫面中假山,迴廊,半舊的屏風,透明白窗紗,禿柳殘月的破敗,樹叢暗夜裡遠遠的紅燈籠,重重疊疊的雕樑畫棟,小史透過暴冰紋回字常盤花窗窺視阿蘭……猶抱琵琶半遮面的東方情節,無不洋溢著濃重的地域色彩。

影片開頭,一聲崑劇《遊園·步步嬌》響起:“裊晴絲吹來閒庭院,搖漾春如線。停半響,整花鈿 ……”這段崑曲第二次出現,是在衙役押解著女囚在冰天雪地顛簸行走時。原本是《牡丹亭》里杜麗娘由女孩轉為少女遊園驚夢瞬間的覺醒。而這邊女聲恍惚陰冷,戚戚然帶三分鬼氣,唱詞中幽靜的美感分明的與現實極大的反差。則也暗示了小史的春心萌動,蠢蠢欲動,和這段離經叛道的戀情最終不了了之的命運。與其說小史憎惡阿蘭曾經獲得的快感,不如說他憎惡這種快感與己無關。這就是說,他身上早就有同性戀的種子,或者是他早就是同性戀而不自知。阿蘭的媚眼如絲, 阿蘭的反客為主,阿蘭的白先勇進,都讓小史無所適從,不知所措。

阿蘭向小史講述自己過去,自述自憐自瀆而自得。影片穿插著大量的回憶和片斷意識流獨白。“我們沒能猜出開頭,但是我們料到了結局。”單純而強烈的色系,誇張的色彩對比,曖昧隱諱的構圖,都使這平靜細膩的情節進展在波瀾不驚中更多了一分張力。

傳聞阿蘭的扮演者司汗現實生活中真的是個GAY。非專業出身的他在本片雖不乏表演可圈可點之處,卻在“死囚愛劊子手,女賊愛衙役,我們愛你們。除了這個還有什麼選擇?”一句最重要的道白中卻略微顯得空洞幽怨,少了一份邪媚的挑逗。而小史的演員胡軍,雖有中國第一硬漢美譽,卻距離小說中二十餘歲美少年的人物形象有著十年的差距,也許這正反映了中華文化傳統的審美觀。

小史窺視著阿蘭,也是在窺視著另一個自己不了解的異域。而殊不知,阿蘭早幾個月前就在偷窺他了,意識中的女賊與衙役則是阿蘭與小史身份地位的延續。女扮男裝的衙役和被迫男扮女裝的阿蘭也形成了諷刺的對比。然而在這一幕,張元淡化了原著中反控制,反權威的主題,也淡化了中國同性戀的慘澹境地和在阿蘭的背後許多個阿蘭,進而更多的變為圍繞小史和阿蘭個人的“二人轉”。小說中的阿蘭幻想女賊被衙役監視,暗自想到,這種監視是很重要的。假如沒有這種監視,一切勞作都是沒有意義的了。他就這樣陶醉在與小史代表的權威與控制的意淫之中。這是一個福柯式的嘲諷《瘋狂與文明》:控制著同樣受到監視和制約。

“人之初,性本賤,苟良教,性乃掩”。女賊被逮走了,“公共汽車”被逮走了。阿蘭被小史逮走了。阿蘭說,他覺得公共汽車是因為她的美麗、溫婉和順從才被逮走的。因此,在他的心目里,被逮走就成了美麗、溫婉和順從的同義語因此,最大的美麗就是供羞辱,供摧殘。所以林黛玉死了,巴黎聖母院的吉普賽女郎死了,金閣寺被燒毀了,也許美本身就是一種錯誤,而愛則是一種懲罰。

小史說阿蘭賤,阿蘭泰然承認。此人是如此的賤,如此的絕望,理應受到羞辱;但也有殘忍的一面,因為這種羞辱是如此的骯髒,如此的世俗。就連殺人犯都能得到一個公判大會,一個執行的儀式。羞辱和嘲弄不是一回事。這就是說,卑賤的人也想得到尊重。“讓你管男隊,你老婆不答應,可也不能讓你去管女隊啊。”從小說的這句話里,我們知道了同性戀者為什麼不堪信任:既不能把他們當男人來用,又不能把他們當女人來用——或者,既不能用他們管男人,也不能用他們管女人。這正是歷來同性戀不上不下的尷尬境地和被歧視的根源。

同班同學,司務長,國小教師,畫家,小史……阿蘭說“我是活著的”時,我們不得不再次對他報以肅然起敬的正視。苦苦追尋愛情,不願意過著“虛偽屈辱肉麻的生活。”這不但是阿蘭對自己生命的體驗的肯定,也是小史乃至我們許多人的身上缺少而自己並無覺察的勇氣與覺悟。當他輕柔而堅定的說出那句:“多么殘酷,多么快意”時,阿蘭則化身為愛情與理想的虔誠的信徒,生命的一半燃燒生命的另一半,獨自在夜路躑躅前行,手持燭火尋找光明。“你可以說我賤,不可以說我的愛賤。”他自身亦是被侮辱與被損害的,也只有這種低賤,才能保護阿蘭愛情的純潔性----這樣,人道主義的弱點就凸現出來:“你越是放棄形式的權力,越是服從那些有權利的人,你就越是提高了自己的尊嚴。”

小說的結尾,阿蘭走了,電影的結尾,小史走了。結果總有一個人是要走的,而生活卻仍要繼續。我們看到阿蘭獨佇,形影相弔,小史回頭張望,眼神中的不捨與恐慌。朝陽下,新的一天開始了,而這段戀情卻結束了。中國幾千年來作為亞洲尤其是遠東地區的文化中心,根深蒂固的“大國精華論”“文化中心主義”使得中國人對邊緣文化素來排斥或理解片面。福柯說,真正要反對意識形態對性的控制,維護身體享樂,知識的多樣性,就應該擺脫意識形態對性的觀念,去宣稱另一種言說。弗洛伊德《愛情心理學》指出,homo並非心理疾病,也不屬於犯罪與不道德。末了,引用一句李安評價自己導演的另一部同性戀電影《斷臂山》的話作結尾:這不是一部同性戀的電影,這是描寫人類的大愛的電影,愛可以超越男女性別。

影片評價

《東宮西宮》

《東宮西宮》和所有的“第六代導演”一樣,張元一貫把鏡頭對準當代中國社會的邊緣人和地下文化:單身母親和弱智兒童(《媽媽》)、搖滾歌手和無業青年(《北京雜種》)、酗酒者和精神病人(《兒子》)等等。這些紀錄片樣式的電影滿載著難以言說的後“六·四”憤懣和頹廢情緒,其題材的敏感性和觸及現實的尖銳程度使張元成為意識形態當權者的眼中釘。

1993年,在成功阻止張元拍攝《一地雞毛》之後,廣播電影電視部發出通知,明令禁止張元等六位導演的獨立製片活動。“黑名單”一出,張元立即以題目更加敏感的紀錄片《廣場》(反映天安門廣場上普通中國人的日常狀況)作出了挑戰性回答。而《東宮西宮》的創作,無疑是又一次闖入禁區——同性戀題材的實踐。

張元最初的構想是要拍一部類似以往作品的紀實電影,對同性戀群落的原生狀態作一次全景式的描繪。這個意圖也體現在片名上面:北京同性戀者的語彙中,“東宮”、“西宮”指的是兩處著名的同性戀聚會場所——天安門東西兩側勞動人民文化宮和中山公園內的公廁。這個題目準確地概括了中國同性戀亞文化的“公廁特性”。

然而,作家王小波參與編劇後,全景圖變成了“二人轉”:警察與同性戀者,審問和坦白,較量和交流。觀察的探針不只觸到社會層面,更深入人物的心理層面。北京,某公園(可能是“東宮”或者“西宮”),夜。這個公園是同性戀幽會的場所。公園派出所的警察小史在值夜班無聊寂寞時,就要到公園裡抓一個同性戀來審一審,讓他們交待自己的“活動”,以此消閒解悶。那個晚上他似乎是有意地逮住了阿蘭,而阿蘭也似乎期待著被捕。事情過去很久後,阿蘭寄給小史一本書,扉頁上印著:“獻給我的愛人”。

小史翻開書來,陷入回憶。書里的故事和那個晚上的事情夾雜在一起。這些故事裡有阿蘭的母親;有中學班上的漂亮女同學“公共汽車”(就是誰愛上誰上的意思);還有一個古代的女賊,被衙役用鎖鏈扣住了脖子和雙手,在漫天飛雪中踉踉蹌蹌地行走。阿蘭也敘述了他的同性戀生活的幾個片段,那都是些屈辱的或者說犯賤的經歷。小史對阿蘭做出了這樣的論斷:你丫就是賤。沒有想到,阿蘭對這樣的評價也泰然處之。他承認自己“賤”。

講故事的娓娓而談,不時反客為主地挑逗審訊者;聽故事的時而和善,時而暴戾。審訊者和被審訊者你進我退,我進你退,雙方處於微妙的膠著狀態。這場心理戰像充滿了性寓意的雙人探戈舞一樣不斷地改變步伐方向,調整主從關係。不知不覺地,警察(國家機器的一零件、意識形態的維護者)的絕對權威被一個同性戀作家以柔情顛覆了。

警察完全陷入了被動的境地:他唯一能夠維持權威的手段就是施虐,殊不知這對阿蘭來說是正中下懷——施虐的一方無意中扮演了受虐者期待他扮演的角色,也就是說,原先處於弱勢的一方占據了心理戰的支配地位。在電影的末尾,小史對阿蘭無計可施,只得使用暴力,但是阿蘭在經受侮辱之後反而活像個勝利者,而小史卻滿臉困惑,這實在具有反諷的效果。

性別政治中的權力矛盾是社會政治在私人生活中的反映。福柯在《性史·性反常的根植》里認為,權力機構和公眾心理二者具有串通一氣的針對個人的窺淫癖。權力機構為了最終剿滅“性反常”(同性戀),首先需要將它暴露,這通過對個人的提審得以實現。聽者(權威的持有者)和坦白者在審訊的過程中同時獲得了性興奮。小史在審問阿蘭時喜歡透過鏡子、屏風、蚊帳,從背後、窗外等隱秘處觀察阿蘭,明顯具有觀淫的意味。而在阿蘭的回憶中,所有曾經與阿蘭發生過關係的男人與小史都是由同一位演員扮演的,小史成為阿蘭幻想中的情人,這體現了弱勢者對權力的反控制。

阿蘭的回憶和幻想被嵌入小史的倒敘的框架中,另一段與此平行的故事——女賊和衙役的情節,即小史正在閱讀的阿蘭的小說中的故事,在銀幕上表現為崑曲的形式。這種多層的敘事結構十分接近另一部涉及同性戀、權力政治的作品——普易格的《蜘蛛女之吻》。女賊和衙役是阿蘭和小史的影射,而《蜘蛛女之吻》里男主角講述的幾個電影故事無一不是有關現實的暗示。不同的是,在蜘蛛女的詭譎意象裡面,是質樸的人道主義,《東宮西宮》則有著更多的反諷語調——諷刺的前提是與實際拉開距離。

大陸獨立電影之劇情片

| 在中國大陸,由於現階段審查的存在,那些不經審查而拍攝的電影,被這些電影製作者自稱為“獨立電影”,而更貼切的稱謂則是“地下電影”。 |

1990年後禁片不完全目錄

| 1990年之後到現在大陸人在大陸拍攝而被大陸禁止的長故事片。這些禁片僅限於長故事片,是因為它是我們在影院中唯一看到的類型,也是因為這一部分有比較多的、成文的法規和政策。紀錄片、短片等作品,由於法規的缺乏,經常談不上被批准,也就不好談被禁止。 | |||

| 《冬春的日子》 《兒子》[中國大陸電影] 《活著》[電影] 《東宮西宮》 《小武》 《誰見過野生動物的節日》 《鬼子來了》 《動詞變位》 《舊約》 《哭泣的女人》 《陌生天堂》 | 《黃金魚》 《懸戀》 《飛呀飛》 《郵差》[中國] 《處女作》 《紙》 《男男女女》 《站台》 《象與魚》 《任逍遙》 《山青水秀》 | 《藍風箏》 《極度寒冷》 《米》 《速食麵時代》 《律師》[中國電影] 《都市天堂》 《詩意的年代》 《海鮮》 《我們害怕》 《心心》 | 《北京雜種》 《廣場》 《爸爸》[中國] 《迷岸》 《趙先生》 《蘇州河》 《十七歲的腳踏車》 《安陽嬰兒》 《丑角登場》 《陳默與美婷》 |

同性戀主題電影

| 在歐洲許多國家同性戀是被接納的一種少數文化,極少數國家同性戀婚姻已經合法化。希望這些電影能讓大家對同性戀以及同性戀文化多一些了解。 |

張元導演電影作品

| 片名 | 拍攝時間 | 主演 | 所獲獎項 |

| 《北京雜種》 | 1990年 | 崔健、武剛、唐大年、邊境、臧天朔、王文麗 | |

| 《媽媽》 | 1990年 | 閻青 | 獲法國第13屆南特三洲電影節評審會獎、公眾大獎 |

| 《綠茶》 | 2003年 | 姜文、趙薇 | |

| 《東宮西宮》 | 1996年 | 胡軍、司汗、趙薇 | 阿根廷MardelPlata電影節獲最佳導演,最佳編劇和最佳攝影獎 義大利的Taormina電影節獲最佳影片獎和最佳表演獎 |

| 《過年回家》 | 1999年 | 李冰冰,李芸,梁松,李野萍,劉琳 | 1999年的電影《過年回家》獲第46屆威尼斯電影節最佳導演獎 電影舞台藝術家協會最佳影片獎 義大利影評人最佳影片獎和國際天主教協會電影視聽藝術組織最佳影片獎 新加坡國際電影節最佳導演獎 西班牙吉貢國際電影節最佳導演獎 |

| 《瘋狂英語》 | 1998年 | ||

| 《我愛你》 | 2002年 | 徐靜蕾、佟大為、王學兵、杜澎、潘娟 | |

| 《我和爸爸》 | 2003年 | 徐靜蕾、姜文、葉大鷹 | |

| 《看上去很美》 | 2005年 | 董博文、寧元元 | |

| 《達達》 | 2008年 | 李昕芸、李霄峰 |