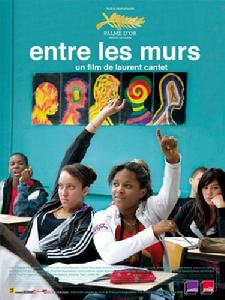

劇情介紹

《牆壁之間》

《牆壁之間》年輕的法語老師弗朗索瓦·馬蘭(弗朗索瓦·貝戈多飾)執教於一所不安定的社區中學,他正在和他的教師同伴們為一個嶄新的學年緊張地做著準備。弗朗索瓦懷著對學生最好的意圖積極工作著,他決定不能讓學校里發生的任何使人泄氣的事物阻擋他提供給學生們高質量的教育。

但是文化與態度經常在教室里發生碰撞,甚至引起衝突,小小的教室完全就是一個當代法國社會的縮影。而雖然學生們風趣好玩又充滿靈感,但他們難以控制的行為卻是對任何一位老師執教熱情的至高挑戰──還不說這工作本來薪水就低得可憐。不過弗朗索瓦堅持給他的學生們營造一種充滿尊敬感與勤勉的學習氛圍,而他百分之百的坦率──不是沉悶古板或者嚴厲苛刻──也經常學生帶來不小的吃驚。然而目前弗朗索瓦的“教室道德學”卻受到了嚴重的考驗,因為他的學生們開始挑戰他的教學方法……

影片幕後

《牆壁之間》

《牆壁之間》這部紀錄片風格的劇情片根據弗朗索瓦·貝戈多的同名原著小說改編。當時導演勞倫特·岡泰剛完成了他的上一部作品《南方失樂園》 (Vers le sud),然後他決定把在拍攝《南方失樂園》前就想到的一個題材變成現實:一部關於高中校園生活的影片。那段時間人們正在大談要把學校變成“庇護所”,而岡泰則想展現出校園生活完全相反的一面:一個吵吵鬧鬧的社會微縮體,平等與不平等混雜其中,不同文化與社會的差異也有具象的表現。在岡泰為《南方失樂園》的上映做準備時,他遇到了正在為宣傳新書《牆壁之間》奔走的弗朗索瓦·貝戈多,他這本關於學校生活的小說不僅榮獲法蘭西文化廳《電視周刊》獎,而且立即吸引了岡泰,其中關於學生與老師關係的部分讓岡泰印象深刻,他發現這正是他想要的故事!

於是兩人決定把這個故事搬上大銀幕。弗朗索瓦·貝高多以前曾經在巴黎的中學裡當過很長一段時間的法語老師,而當導演勞倫特·岡泰希望在這部電影裡出現的都是“真實角色”時,弗朗索瓦欣然接下了擔綱男主角的重任。“我必須接下這個角色,”他說,“我們在談劇本改編問題時就談到了必須由‘真實角色’出現在這部電影裡。而我正是這個‘真實角色’。”實際上雖然他在片中扮演的老師弗朗索瓦·馬蘭一角是虛構的人物,但老師馬蘭遭遇的很多問題都來自於貝高多曾經執教時的個人經歷。“這是一個真實的虛構角色。”貝高多說。然後他們找到了一群完全沒有表演經驗的,真正的十多歲高中生來飾演學生,而弗朗索瓦·貝高多與這些學生也在拍攝第一天就激發了奇妙的火花。

這部影像風格相當“紀實”的電影,實際上拍攝的手法也不傳統。“我們不想要‘講述感’在這部電影裡占據過重的分量,”導演勞倫特·岡泰說,“我們想看到每個角色的自然發展,要一種水到渠成的感覺。這部電影首先是一個關於生活在教室里的故事,一共25名獨立的人,他們沒有誰選擇誰,但是卻不得不一起在四面牆中生活學習一整年。我們希望當一件事發生之後,觀眾會發現原來它的預兆早就在那兒了。”而關於本片“紀實風格劇情片”的基調,勞倫特·岡泰也有自己的看法。“其實,有時虛構有時比紀實更真實。當你的紀錄片鏡頭面對人們時,他們往往不會說出真實的東西;反而在虛擬角色下,人們才會更加放鬆,才能在不知不覺間表現出他們的真我。”

電影製作完畢後參加了今年第61屆坎城電影節,最終獲得了最高榮譽:金棕櫚獎,這也是21年以來第一部獲得這項殊榮的法國電影。

拍攝背景

《牆壁之間》

《牆壁之間》在勞倫·坎迪特觸角廣泛的作品中,這部引人入勝的即興紀錄式劇情片又開闢了另一個跑道,它透過拍攝巴黎一所學校一年多的上課情景,用上了真正的老師與學生,來將影片主題圍繞在師生關係上。影片緊緊聚焦於這間室里的一舉一動,不偏移到學生的生活或老師在校外的情形。即使它完全就在課堂發生,卻依舊提供了一個現在法國多種族人口現象的豐富縮影。

影片要求觀眾集中注意在教室內那些長的說話段落,不過很可能會引起一些觀眾的不耐,即便因為這些小孩們的活潑讓這些段落都充滿幽默與活力。這種具國際性的主題有利於外銷法國之外,不過也僅限於在藝術電影院放映的命運,但它可能會刺激媒體間的討論,儘管它其實是在挑戰那些低下移民背景的學齡孩童。

影片簡評

《牆壁之間》

《牆壁之間》在將金棕櫚獎頒給了法國電影《牆壁之間》後,評審會主席西恩·潘在之後舉行的記者招待會上說這部影片完全征服了自己和其他所有評審。“我們全部不約而同地決定該把這項大獎頒給它的原因之一就是這部電影幾乎完美無縫地結合了其間的所有元素,”西恩說道,“表演,充滿魔力;劇本,充滿魔力;而由劇本引出,又駕權其上的社會問題更是永恆。世界需要教育,特別是現今社會;而這部電影深深打動了我們所有人。”

也許這部電影看起來有點像那部經典的《春風化雨/死亡詩社》 (Dead Poets Society),但是本片並不是它的翻版。“那部電影裡的老師聰明絕頂,是一個英雄人物,而在這部電影裡,我想表現出一所學校所有的錯綜複雜。在這裡,學生並不總是在學習;即使老師有時也不確定他們所做的是否正確。”勞倫特·岡泰說。

本片作為開幕日首晚的放映電影在9月底舉辦的紐約電影節上也大受好評。《紐約雜誌》認為它是“一部完完全全的電影奇蹟!”, 《滾石》稱它“意義非凡,強烈、有趣又感人,絕對不容錯過”,《洛杉磯時報》覺得它“非常出色,是一部大師級作品”,而《紐約時報》更盛讚“滿是了不起的戲劇感與美妙動人的人際主題”。目前本片已經作為法國官方送選的外語片開始了明年奧斯卡最佳外語片的角逐。而它於9月24日在法國公映感動無數觀眾後,也即將於12月19日於北美小範圍上映,預計在2009年1月會擴大上映範圍。而這部《牆壁之間》雖然是一部外語片,但是相信其核心──那些在學校里也許只是雞毛蒜皮,但卻是這個社會問題縮影的“小事”──能夠引起全球觀眾的共鳴,也能獲得您的喜愛與認可。

歷屆坎城電影節金棕櫚獎獲獎影片

歷屆坎城電影節最佳影片金棕櫚獎

| 第一屆 《鐵路之戰》 法國 | 第三屆 《第三者》 英國 | 第四屆 《米蘭的奇蹟》 義大利 | 第四屆 《朱麗小姐》 瑞典 | 第五屆 《奧賽羅》 美國 | 第五屆 《兩分錢的希望》 義大利 | 第六屆 《恐懼的代價》 法國 | 第七屆 《羅生門》 日本 | 第八屆 《馬蒂》 美國 | 第九屆 《寂靜的世界》 法國 | 第十屆 《四海一家》 美國 | 第十一屆 《雁南飛》 蘇聯 | 第十二屆 《黑人奧威爾》 法國 | 第十三屆 《甜蜜的生活》 義大利 | 第十四屆 《維莉迪安娜》 西班牙 | 第十五屆 《諾言》 巴西 | 第十六屆 《豹》 義大利 | 第十七屆 《瑟堡的傘》 法國 | 第十八屆 《訣竅》 英國 | 第十九屆 《男歡女愛》 法國 | 第十九屆 《這些先生和太太們》 義大利 | 第二十屆 《放大》 英國 | 第二十二屆 《如果》 英國 | 第二十三屆 《陸軍野戰醫院》 美國 | 第二十四屆 《送信人》 英國 | 第二十五屆 《工人階級上天堂》 義大利 | 第二十六屆 《稻草人》美國 | 第二十六屆 《僱工》 英國 | 第二十七屆 《對話》 美國 | 第二十八屆 《烽火歲月志》 阿爾及利亞 | 第二十九屆 《出租汽車司機》 美國 | 第三十屆 《我父我主》 義大利 | 第三十一屆 《木屐樹》 義大利 | 第三十二屆 《鐵皮鼓》 西德 | 第三十二屆 《現代啟示錄》 美國 | 第三十三屆 《影子武士》 日本 | 第三十三屆 《爵士樂大全》 美國 | 第三十四屆 《鐵人》 波蘭 | 第三十五屆 《自由之路》 土耳其 | 第三十五屆 《失蹤》 美國 | 第三十六屆 《楢山節考》 日本 | 第三十七屆 《德克薩斯的巴黎》 德國、法國 | 第三十八屆 《爸爸出差去了》 南斯拉夫 | 第三十九屆 《傳道》 英國 | 第四十屆 《撒旦的陽光下》 法國 | 第四十一屆 《征服者佩爾》 丹麥 | 第四十二屆 《性,謊言,錄像帶》 美國 | 第四十三屆 《我心狂野》 美國 | 第四十四屆 《巴頓·芬克》 美國 | 第四十五屆 《善意的背叛》 丹麥 | 第四十六屆 《霸王別姬》 中國、《鋼琴課》 澳大利亞 | 第四十七屆 《低俗小說》 美國 | 第四十八屆 《地下》 南斯拉夫 | 第四十九屆 《秘密和謊言》 英國 | 第五十屆 《櫻桃的滋味》 伊朗 | 第五十屆 《鰻魚》 日本 | 第五十一屆 《永遠的一天》 希臘 | 第五十二屆 《羅塞塔》 比利時 | 第五十三屆 《黑暗中的舞者》 丹麥 | 第五十四屆 《兒子的房間》 義大利 | 第五十五屆 《鋼琴家》 法國 | 第五十六屆 《大象》 美國 | 第五十七屆 《華氏911》 美國 | 第五十八屆 《孩子》 比利時 | 第五十九屆 《風吹稻浪》 法國/愛爾蘭/英國 | 第六十屆 《四月三周兩天》 羅馬尼亞 | 第六十一屆 《牆壁之間》 法國 | 第六十二屆 《白絲帶》 德國 |