簡介

亦譯作康城或坎城電影節,世界最大、最重要的電影節之一。1939年,法國為了對抗當時受義大利法西斯政權控制的威尼斯國際電影節,決定創辦法國自己的國際電影節。第二次世界大戰爆發使籌備工作停頓下來。大戰結束後,於1946年9月20日在法國南部旅遊勝地坎城舉辦了首屆電影節。自創辦以來,除1948年、1950年停辦和1968年中途停斷外,每年舉行一次,為期兩周左右。原來每年9月舉行。1951年起,為了在時間上爭取早於威尼斯國際電影節,改在5月舉行。1956年最高獎為“金鴨獎”,1957年起改為“金棕櫚獎”,分別授予最佳故事片、紀錄片、科教片、美術片等。此外,歷年來還先後頒發過愛情心理電影、冒險偵探電影、音樂電影、傳記片、娛樂片、處女作、導演、男女演員、編劇、攝影、剪輯等獎。 第28屆坎城電影節

第28屆坎城電影節內容

電影節的活動分為六個單元:“正式競賽”、“導演雙周”、“一種注視”、“影評人周”、“法國電影新貌”、“會外市場展”。有兩組評審委員分別評審長片和短片,“正式競賽”的部分由各國電影文化界人士組成,其人選都是頗有聲望的導演、演員、編劇、影評人、配樂作曲家等,而其中一名擔任主席。非競賽部分以提拔新人為主,其中“導演雙周”及“一種注視”發掘了不少頗具潛力或業有成就的導演。

坎城電影節因大海、美女和陽光(Sea Sex Sun)而被稱為3S電影節。每年盛事期間,在著名的海濱大道及附近的海灘上都會有眾多美女雲集,期待著影界大腕、星探們的發掘,一圓她們的明星夢。

獲獎影片

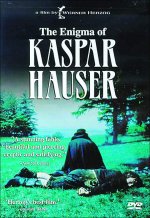

《卡斯帕.豪澤之謎》

中文名:卡斯帕.豪澤之謎英文名:The Enigma of Kaspar Hauser

卡斯帕.豪澤之謎

卡斯帕.豪澤之謎導演:沃納·赫爾佐格 Werner Herzog

編劇:沃納·赫爾佐格 Werner Herzog

Jakob Wassermann

國家/地區: 西德

顏色:黑白

對白語言:德語

上映日期:1974年11月15日

類型:劇情/犯罪/傳記

片長:110 分鐘

所獲獎項

評審團大獎 沃爾納.赫佐格劇情

1828年,一個流浪漢模樣的人來到紐倫堡,帶著一封匿名信交給憲兵隊。從這封信中得知,這個流浪漢的童年和青年都是在一間地牢中渡過的。有一個陌生人非法把他長期拘禁,而今又突然將他放走。如今,他就只會講一些簡單的話語,對人類文明是一無所知。這就是在當年轟動一時,震驚全歐洲的“卡斯帕爾·豪澤爾神秘事件”。人們猜測他也許是某王室的後裔,由於繼承權的問題引起皇室政亂,遭到其他人的排擠和暗算,甚至還有人說他是拿破崙的私生子。歲月如流,一晃三年都過去了。事情還是沒有查出個水落石出,人們繼續對他猜疑著。但是就在這時候,他卻莫名其妙的遭到了殺害,警方也沒查出來兇手是什麼人。就像當初不知道到底是誰非法拘禁了卡斯帕爾·豪澤爾一樣。一切都還是迷。演員名單

Bruno S. .....Kaspar HauserHans Musaeus .....Unknown Man (as Hans Mus?us)

Walter Ladengast .....Professor Daumer

Brigitte Mira .....Kathe, Servant

Willy Semmelrogge .....Circus director

Michael Kroecher .....Lord Stanhope

Marcus Weller

Gloria doer .....Frau Hiltel

Volker Prechtel .....Hiltel the prison guard

Herbert Achternbusch .....Bavarian Chicken Hypnotizer

Wolfgang Bauer

Wilhelm Bayer .....Taunting Farmboy

Franz Brumbach

Johannes Buzalski

Helmut D?ring .....Little King

Alfred Edel .....Professor

Florian Fricke .....Florian

Heribert Fritsch

Peter Gebhart

Andi gottwald .....Young Mozart

Reinhard Hauff

Otto Heinzle

Kidlat Tahimik .....Hombrecito

Dorothea Kraft

Willy Meyer-Fuerst .....Coroner (as Dr. Willy Meyer-Furst)

Dr. Heinz H. Niem?ller .....Coroner

Enno Patalas .....Pastor Fuhrmann

Dr. Walter Pflum .....Coroner

Volker Elis Pilgrim .....Pastor (as Elis Pilgrim)

Clemens Scheitz .....Scribe

Peter-Udo Sch?nborn

Walter Steiner .....Taunting Farmboy

Henry van Lyck .....Cavalry Captain

Benedikt Kuby .....Wine Server (uncredited)

金棕櫚獎

Chronique des annees de braise烽火歲月志(阿爾及利亞)默哈邁德·萊哈達-哈米納,獎項介紹

金棕櫚獎,前身為“金鴨獎”。“金棕櫚獎”乃是坎城電影節至高無上的大獎,相當於奧斯卡方面的“最佳影片”,因其獎盃為金制棕櫚枝,故稱“金棕櫚”——這是由於坎城這座法國南部的濱海城市,在金銀兩色的沙灘上到處種植著高大挺拔的棕櫚樹。從1946年第一屆坎城國際電影節開始設定。

內容

必須說明的是,短片單元還有一座金棕櫚獎,相當於奧斯卡方面的“最佳真人短片”。但約定俗成的“金棕櫚大獎”,僅指主競賽單元的那枚棕櫚枝(長片)。

金棕櫚難於攻陷的程度毫不亞於奧斯卡最佳影片的小金人。縱觀其歷史,“雙金棕櫚俱樂部”成員僅有五(六)位:弗朗西斯·福德·科波拉(美國)、比爾·奧古斯特(丹麥)、今村昌平(日本)、艾米爾·庫斯圖里卡(塞爾維亞,前南斯拉夫)、達內兄弟(比利時)。(這裡計算的“雙金棕櫚”成員,不包括“金棕櫚最佳短片獎”。)

大家耳熟能詳的如:《德州巴黎》(維姆·門德斯)、《低俗小說》(昆汀·塔倫蒂諾)、《黑暗中的舞者》(拉斯·馮·特利爾)、《鋼琴師》(羅曼·波蘭斯基)、《華氏911》(麥可·摩爾)等,均為金棕櫚大獎得主。亞洲首部獲得金棕櫚作品是1953年日本導演衣笠貞之助前輩的《地獄門》,華語電影唯一一部榮膺金棕櫚獎的影片為陳凱歌的《霸王別姬》(1993年,與澳大利亞女導演簡·坎皮爾執導的《鋼琴課》並列)。

評審團大獎

The Enigma of Kaspar Hauser卡斯帕·豪澤之謎(西德)沃爾納·赫佐格介紹

評審團大獎,評審會獎(評審會特別獎)屬於非常設獎項,地位類似“xx榜中榜”的傳媒推薦獎,頒獎原因往往是個別評審因偏愛而為其爭取的特殊表彰。近15年的獲獎作品有:拉斯·馮·特利爾的《歐洲,歐洲》、大衛·柯南伯格的《欲望號快車》、科恩兄弟的《老婦殺手》、阿皮察朋·維爾拉瑟查庫的《熱帶病》等。我國的獲獎影片為:侯孝賢的《戲夢人生》和王小帥的《青紅》——當然,其中不乏獎項平衡的作用。“評審會大獎”系偶然誕生,只因為替一兩部得不到金棕櫚的佳作而倍感惋惜才臨時設定,如今則演變為“最佳影片第二名”地位的常設獎項。與柏林電影節的評審會大獎如出一轍,旨在表彰僅次於金棕櫚獎影片的“亞軍”。

較之金棕櫚獎作品集藝術價值、現實意義、社會意義於一身的高標準嚴要求,評審會大獎得主多為張揚個性、愛憎分明的“狠角色”。以華語電影為例,兩部評審會大獎作品《活著》(張藝謀)、《鬼子來了》(姜文)均未拿到國內公映許可證,不無諷刺意味。印象較深的還有曾被馮小剛痛斥的《老男孩》(韓國,朴贊郁),“讓人在生理上本能地抗拒”的評語一時引發話題。

此外,評審會大獎還有“金棕櫚獎”前站跳板的意味。昆汀·塔倫蒂諾在憑《低俗小說》稱霸前,借《落水狗》斬獲評審會大獎;拉斯·馮·特利爾也曾於《黑暗中的舞者》問鼎的數年前,因《破浪》贏取評審會大獎。看來,姜文的《太陽照常升起》只要能在最後關頭脫穎而出、躋身本屆的競賽行列,便有極大希望戴冠金棕櫚。