《十七史商榷》

《十七史商榷》簡介

《十七史商榷》,

《十七史商榷》

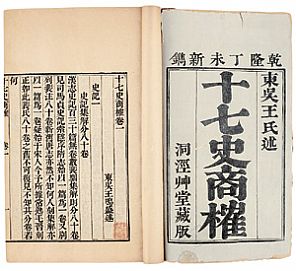

《十七史商榷》《十七史商榷》共一百卷,包括《史記》六卷,《漢書》二十二卷,《後漢書》十卷,《三國志》四卷,《晉書》十卷,《南史》合《宋書》、《南齊書》、《梁書》、《陳書》十二卷,《北史》合《魏書》、《北齊書》、《周書》、《隋書》四卷,新舊《唐書》二十四卷,新舊《五代史》六卷,《綴言》二卷。該書沿用了宋時匯刻十七史之名,其實涵蓋了十九史,於宋人所謂“十七史”之外又加入了《舊唐書》和《舊五代史》)。

王鳴盛強調“求實”,以考證“典制之實”和“事跡之實”為治史宗旨。《十七史商榷》系統考察了這十幾部正史,內容除校勘本文、改正訛誤、考訂史實外,尤詳述輿地、職官、典章制度。王鳴盛還注重對歷史人物、事件以及史書的評論,但他強調議論褒貶不能脫離史實,必須在考證詳確的基礎上謹慎進行。

《十七史商榷》在史書的訂偽、糾謬工作上取得了很多成就,其求實的宗旨和考辨的研究方法影響深遠,與趙翼《廿二史札記》、錢大昕《廿二史考異》並稱為乾嘉時期三大考史名著。

全書目錄

目錄

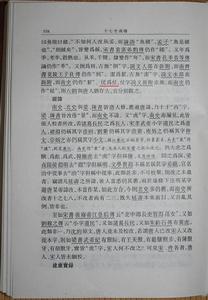

點校本《商榷》第533頁

點校本《商榷》第533頁卷一 史記一

卷二 史記二

卷三 史記三

卷四 史記四

卷五 史記五

卷六 史記六

卷七 漢書一

卷八 漢書二

卷九 漢書三

卷十 漢書四

卷十一 漢書五

卷十二 漢書六

卷十三 漢書七

卷十四 漢書八

卷十五 漢書九

卷十六 漢書十

卷十七 漢書十一

點校本《商榷》第534頁

點校本《商榷》第534頁卷十八 漢書十二

卷十九 漢書十三

卷二十 漢書十四

卷二十一 漢書十五

卷二十二 漢書十六

卷二十三 漢書十七

卷二十四 漢書十八

卷二十五 漢書十九

卷二十六 漢書二十

卷二十七 漢書二十一

卷二十八 漢書二十二

卷二十九 後漢書一

卷三十 後漢書二

卷三十一 後漢書三

卷三十二 後漢書四

卷三十三 後漢書五

卷三十四 後漢書六

卷三十五 後漢書七

點校本《商榷》第537頁

點校本《商榷》第537頁卷三十六 後漢書八

卷三十七 後漢書九

卷三十八 後漢書十

卷三十九 三國志一

卷四十 三國志二

卷四十一 三國志三

卷四十二 三國志四

卷四十三 晉書一

卷四十四 晉書二

卷四十五 晉書三

卷四十六 晉書四

卷四十七 晉書五

卷四十八 晉書六

卷四十九 晉書七

卷五十 晉書八

卷五十一 晉書九

卷五十二 晉書十

卷五十三 南史合宋齊梁陳書一

點校本《商榷》第538頁

點校本《商榷》第538頁卷五十四 南史合宋齊梁陳書二

卷五十五 南史合宋齊梁陳書三

卷五十六 南史合宋齊梁陳書四

卷五十七 南史合宋齊梁陳書五

卷五十八 南史合宋齊梁陳書六

卷五十九 南史合宋齊梁陳書七

卷六十 南史合宋齊梁陳書八

卷六十一 南史合宋齊梁陳書九

卷六十二 南史合宋齊梁陳書十

卷六十三 南史合宋齊梁陳書十一

卷六十四 南史合宋齊梁陳書十二

卷六十五 北史合魏齊周隋書一

卷六十六 北史合魏齊周隋書二

……

附錄一 傅狀

附錄二 評論

歷史背景

中國史學發展到清代,

《十七史商榷》

《十七史商榷》王鳴盛撰《十七史商榷》的動機,表現出史家深刻的理性意識。他本著自任其勞、後學受益的理性精神,以全身心的精力投入歷史考證。他闡明撰寫此書目的在於“學者每苦正史繁塞難讀,或遇典制茫昧,事跡葛,地理職官,眼眯心瞀。試以予書為孤竹之老馬,置於其旁而參閱之,疏通而證明之,不覺如關開節解,筋轉脈搖,殆或不無小助也與!夫以予任其勞,而使後人受其逸;予居其難,而使後人樂其易,不亦善乎!”(《十七史商榷·序》)這種甘做後人階梯的意識驅使王鳴盛不辭辛勞,知難而進,無怨無悔地投入歷史考證事業,取得了豐碩的考史成果,在某些問題上甚至能夠發千載之覆。例如他考證《新唐書》對《舊唐書·崔傳》刪削失實,同時指出宋代吳縝《新唐書糾謬》因不明唐代制度而致誤。距離唐代時間較近的吳縝沒能解決的問題,反而由千餘年後的王鳴盛解決,恐怕不盡關乎個人能力問題,主要是有沒有甘願辛勞、嘉惠後學的意識。這種理性精神永遠值得後人景仰!

《十七史商榷》

《十七史商榷》《十七史商榷》一書的性質,反映出王鳴盛史學的理性意識。王鳴盛把考證清楚歷史典章制度和歷史事件懸為史家治史鵠的,反對史家主觀褒貶予奪和馳騁議論。他說:“史家所記典制,有得有失,讀史者不必橫生意見,馳騁議論,以明法戒也。但當考其典制之實,俾數千百年建置沿革了如指掌,而或宜法,或宜戒,待人之自擇焉可矣。其事跡則有美有惡,讀史者亦不必強立文法,擅加與奪,以為褒貶也。但當考其事跡之實,俾年經事緯,部居州次,記載之異同,見聞之離合,一一條析無疑,而若者可褒,若者可貶,聽之天下之公論焉可矣。”(《十七史商榷·序》)王鳴盛把記載和考證歷代典章制度、歷史事件的真實作為治史宗旨和考史原則提出來,是有積極意義的。因為歷代治亂興衰正是通過典章制度反映出來,史家略去典制不載,後人就無法考察前代社會的利弊得失,史學也就失去了借鑑和經世的作用。《十七史商榷》一書的性質就是考察歷代正史記載是否據事直書,把因各種原因造成的記事失實恢復真相。王鳴盛這種注重考證而慎言褒貶的態度,表現出治史尊重客觀事實的理性精神。《十七史商榷》中的“項氏謬計四”、“劉藉項噬項”、“陳平邪說”、“范睢傾白起殺之”等條,也議論歷史人物和褒貶歷代史跡,但褒貶是建立在真實的歷史事實之上,議論是置於具體的歷史環境之中,並非空洞抽象地議論褒貶,與不顧客觀事實而馳騁議論性質完全不同。這種歷史評論的實質表現為尊重史實和客觀評價的辯證統一,對中國古代史學方法論的發展至關重要。

《十七史商榷》

《十七史商榷》《十七史商榷》一書的體例,體現了王鳴盛治史的理性意識。王鳴盛把主要精力用於校注古籍、考證史事,正是肩負起時代賦予的歷史使命,適應了中國傳統文化總結時期的社會需要。他在治史實踐中認識到:“古書傳抄鏤刻,脫誤既多,又每為無學識者改壞,一開卷輒嘆千古少能讀書人。”(《十七史商榷》卷四二《黎斐》)倘若不先考證清楚史書舛誤,而依據錯誤的史實著書,肯定沒有學術價值。王鳴盛認為,當務之急是對古代史籍全面考誤訂疑,而不是忙於著述。他說:“好著書不如多讀書,欲讀書必先精校書。校之未精而遽讀,恐讀亦多誤矣;讀之不勤而輕著,恐著且多妄矣。”(《十七史商榷·序》)他主張把考誤訂疑和立意著書合二為一,對撰寫《十七史商榷》一書具有辯證認識:“予豈有意於著書者哉,不過出其讀書、校書之所得標舉之,以詒後人,初未嘗別出新意,卓然自著為一書也。如所謂橫生意見,馳騁議論,以明法戒,與夫強立文法,擅加予奪褒貶,以筆削之權自命者,皆予之所不欲效尤者也。然則予蓋以不著為著,且雖著而仍歸於不著者也。”(《十七史商榷·序》)他認為只有史實正確、內容徵實的考史之作才是著作,而那些離開歷史事實主觀馳騁議論、褒貶予奪之作不是史書。王鳴盛的這種著書意識在乾嘉史家中最具代表性,反映出清代史家的著述價值觀,在今天仍有現實意義,值得借鑑。

作者簡介

王鳴盛(1722~1797)字風喈,

王鳴盛

王鳴盛幼奇慧,四五歲日識數百字,縣令馮詠以神童目之。年十七,補諸生。歲種試屢獲前列,鄉試中副榜,才名藉甚。蘇撫陳大受取入紫陽書院肄業,東南才俊鹹出其下。在吳門,與王昶德甫、吳泰來企晉、趙文哲損之諸人唱和;沈尚書歸愚以為不下“嘉靖七子”。又與惠松岩講經義,知訓詁必以漢儒為宗。服膺《尚書》,探索久之,乃信東晉之古文固偽,而馬、鄭所注,實孔壁之古文也;東晉所獻之《太誓》固偽,而唐儒所斥為偽太誓者實非偽也;古文之真偽辨,而《尚書》二十九篇粲然具在,知所從得力矣。

以乾隆丁卯舉江南鄉試,甲戌,會試,中式;殿試,以一甲第二人及第,投翰林院編修。掌院事蔣文恪公溥重其學,延為上客。戊寅,人考翰詹,特擢一等,超遷侍講學士,充日講起居注官。明年,典試福建;未蕆事,即有內閣學士兼禮部侍郎之命。還朝,召對,天語甚溫。會御史論其馳驛不謹,被議,鐫級。尋授光祿寺卿。丁未,遭母憂,去職;以父年高,遂不赴補。家居者三十年。

相關詞條

三國史籍盤點

| 三國是繼東漢而出現的時代稱號,由於魏、蜀、吳三個國家鼎立而得名。三國始與220年魏國代漢,終於265年晉代魏。 |