概述

浙江龍泉青瓷

浙江龍泉青瓷龍泉青瓷始於五代,盛於南宋,極具典雅、端莊、古樸、青淳之特色。產品種類涉及現代與仿古的人物、動物、花瓶、掛盤、茶具、文房用具、高檔茶、酒、餐飲、藥品皿具、

燈具、版瓷版石及浮雕瓷畫等。產品品種成百上千種。龍泉青瓷一直被譽為世界瓷器皇冠上的璀璨明珠。

龍泉青瓷分“哥窯”和“弟窯”兩種類型。龍泉“哥窯”瓷品以紫口鐵足、釉裂成紋幻變見長,釉層飽滿豐厚,釉色清灰淡雅,素有“金絲鐵線”之美稱,瓷器古色古香,莊重典雅,因此被視為瓷中珍品,列為宋代五大名窯之一。而龍泉“弟窯”則以晶瑩潤澤的青釉聞名天下。白胎厚釉,釉層豐厚,光澤柔和,蘊潤如美玉,其有稜線處,微露白痕為“出筋”,腳呈紅色為“硃砂底”,被譽為“青瓷之花”。

文物普查發現,這裡燒制青瓷的古代窯址有五百多處,僅龍泉市境內就有三百六十多處,這個龐大的瓷窯體系史稱龍泉窯。龍泉窯是中國陶瓷史上燒制年代最長、窯址分布最廣、產品質量最高、生產規模和外銷範圍最大的青瓷名窯。翟翕武在1959年5月於龍泉瓷廠時讚嘆“雨過天青雲破處,梅子流酸泛綠時”。

龍泉青瓷源於五代,盛行於宋,是中國國制瓷史上一顆璀璨的明珠。有著“質如玉、亮如鏡、聲如磬”的美譽。龍泉青瓷不僅是皇宮的貢品,而且是中國國對外經濟、文化交流的世界性商品。

溯源

龍泉青瓷

龍泉青瓷龍泉窯始於西晉,北宋時已初具規模,南宋中晚期進入鼎盛時期,制瓷技藝登峰造極,梅子青、粉青釉達到了青瓷釉色的最高境界,傳統龍泉窯中的哥窯與官、汝、定、鈞等窯並稱為宋代五大名窯。

青瓷以瓷質細膩,線條明快流暢、造型端莊渾樸、色澤純潔而斑斕著稱於世。“青如玉,明如鏡,聲如磬”的“瓷器之花”不愧為瓷中之寶,珍奇名貴。龍泉窯的青瓷技藝推動了各地瓷窯的發展,從南宋至明代,福建、廣東沿海和江西一帶的瓷窯紛紛燒造出類似龍泉青瓷的產品。

龍泉窯青瓷在國外也有重大影響,宋元時期就大量出口,陳橋驛在《龍泉縣地名志序》中說:"從中國東南沿海各港口起,循海道一直到印度洋沿岸的波斯灣、阿拉伯海、紅海和東非沿海,……,無處沒有龍泉青瓷的蹤跡。"龍泉青瓷在宋元時達到高峰,明代生產規模不減,但質量下降,至清代逐漸衰落,晚清後曾一度停燒,僅有少數窯口從事仿古生產。

龍泉青瓷的歷史發展可以分為三個階段:五代到北宋早期、北宋後期到南宋、元明。

五代到北宋早期

三國兩晉時期,當地的老百姓利用本土優越的自然條件,吸取越窯和甌窯的制瓷技術與經驗,開始燒制青瓷。這一時期的青瓷作品製作粗糙,窯業規模也不大。但是,到五代和北宋,吳越國的統治者為了俯首稱臣,每年向中原君主供上不計其數的"秘色瓷",以示修好。如此龐大的生產數量致使越州窯場無力承擔,於是在這樣的情況下,龍泉窯便以擔負這樣一個"和平"的貢器使命換來了它本身發展的契機。當時,龍泉窯業初具規模,燒制青瓷技術已有相當水平。加上越窯最先進的生產技術傳入,一批優秀的瓷匠陸續在龍泉安家落戶,龍泉窯產品的質量得以迅速提高。

這一時期的龍泉窯器皆為淡青色釉瓷,胎骨多為灰白色,少數灰黑色。胎壁薄而堅硬,質地堅實、細密。龍泉窯的制瓷作坊大多數建造在河流或溪溝兩旁的山麓上。窯匠們在山的緩坡上建龍窯,窯旁小塊平地造作坊和住宅,窯和作坊連在一起,布局合理,操作方便;山上有樹木,附近有瓷石礦,生產瓷器所需的原料、燃料取用方便;附近的溪水與河流,既可為作坊提供工業用水,又可通過船筏等水上運輸工具將產品運往銷售地。從五代到北宋中期,龍泉一躍成為江南第一名窯。那些被無數人所吟詠讚嘆的"秘色瓷",也正是龍泉青瓷演繹它美輪美奐傳奇的開始。

北宋後期到南宋

南宋可謂龍泉窯的黃金時期,青瓷出現了嶄新的面貌。北宋覆滅後,北方人大量南遷,全國政治經濟中心南移,而北方汝窯、定窯等名窯又被戰爭所破壞,甌窯和越窯也相繼衰落。到南宋晚期,由於北方制瓷技術的傳入,龍泉窯結合南藝北技,創造了我國青瓷史上的頂峰。

這一時期,龍泉窯出現了一種碧玉般的厚釉瓷,這種厚釉瓷分黑胎和白胎兩類。南宋統治者為解決財政困難,鼓勵對外貿易,於是龍泉青瓷就藉海上貿易興起之利,從海路大量出口,行銷世界各國,成為當時主要的出口商品之一。日本陶瓷學者三上次男把這條運輸瓷器的海上航路譽為"陶瓷之路"。對外貿易產生的大量需求帶動了新的制瓷作坊大量湧現,產品燒制技術質量不斷提高。

南宋末期,龍泉窯進入鼎盛時期,粉青和梅子青的燒製成功,巧奪天工,在我國瓷器史上留下了光輝的一頁。粉青、梅子青是公認的青瓷釉色的巔峰,它不僅意味著龍泉窯制瓷技術水平的提高,其本身也包含了更豐富的審美意蘊。南宋龍泉窯很多器皿的新造型都是傳承古代青銅器演變而來的,如尊式瓶、鼎式爐等。人們在審視這些玲瓏雋秀的南宋龍泉窯青瓷時不免要發出驚嘆,它們身上帶著太多官窯器的影子。官窯作為一種壟斷,絕對不允許民間仿製,龍泉青瓷與官窯器的相似恰好說明了它受到了官窯器的影響。雖然現在尚未找到南宋龍泉設立官窯的明確記載,但種種跡象表明,當時的宮廷很可能派遣了技術人員和官僚在龍泉等地監製"貢器"。

南宋時期,龍泉青瓷的製作已達到登峰造極的地步,其釉色追求一種青碧玉般的情調和效果。後來這種青瓷傳入朝鮮,影響到高麗青瓷。日本人稱之為砧青瓷,並大量仿造成。在歐注入龍泉青瓷叫做“雪拉同”(Seladon)。這個名字有著一段富浪漫色彩的傳說。十七世紀初,法國作家雨費寫了一部著名的長篇小說,是當時法國最愛歡迎的讀物之一。後來這個小說被改為戲劇,搬上舞台,上演後轟動一時。演出時,劇中的牧童雪拉同穿著一件像海水樣碧綠,像青天一樣美麗的青色外衣,逗人喜愛。而來自遙遠東方充滿神秘感的中國龍泉青瓷在當時也是轟動一時的藝術品,許多貴族對它的喜愛幾乎達到著迷的程度,人們很想給它起個最能表達那種狂熱感情的名稱。恰好龍泉青瓷的色調和牧童所穿的衣裳相似,因而人們就把"雪拉同"贈給龍泉青瓷,直到現在,歐洲人還是把龍泉青瓷叫成"雪拉同"。

元明

或許元代統治者欣賞不了那種精緻細膩的藝術,但瓷器仍然是貴族生活不可或缺的點綴。元代的龍泉窯依然為宮廷和貴族燒制瓷器,龍泉窯出現的八思巴文瓷器,便是一個力證。元代的龍泉窯瓷器在風格上更是煥然一新。其實元代的蒙古統治者不是單方面地被漢文化所同化,蒙古鐵騎在征服一個王朝的同時也帶來了草原的大氣與粗獷。加上元代統治者繼續奉行對外貿易政策,使龍泉青瓷生產規模在元代繼續擴大,窯址和產品的數量都達到前所未有的程度,產品品種增多,遠銷國外。

1975-1977年在韓國西南部的新安海底發現一艘元代沉船,打撈出1萬多件瓷器,其中龍泉青瓷占了9000多件,可見龍泉青瓷在元代對外貿易中的重要地位。

元後期,隨著階級矛盾和民族矛盾的加劇,嚴重影響著青瓷的生產。此時青瓷器的胎骨逐漸轉厚,且較粗糙,多數瓷窯在坯體成型以後未經很好修整,釉層減薄,器皿釉色青中泛黃,造型也不及以前優美。而明代龍泉窯青瓷是在元代的基礎上發展起來的,從殘片中仍可看出元代器物的影子。

到了明永樂至宣德年間,鄭和下西洋,海外貿易促進青瓷生產。此後,青花瓷興起,加之中國航海事業衰落,海上貿易之路變為西方殖民者侵略之路。明王朝實行海禁,青瓷外銷量銳減。龍泉窯窯口紛紛倒閉,改燒民間通用青瓷,造型、燒制都不及以前精緻。但是,明代龍泉窯也有精品的存在是不容否認的。對照同時期的景德鎮官窯器不禁豁然開朗,兩者在造型紋飾上的不謀而合正昭示著這類龍泉窯青瓷器的正統身份。明代景德鎮開始仿龍泉,其仿品多為官窯所產,其永樂仿品稱“冬青釉”。有碗、罐、高足杯等,其釉色稍偏青綠,是因白瓷胎所致。明宣德仿品多有青花“大明宣德年制”字款,以仿南宋粉青釉為主,器里外均施釉。正德仿品則施釉較薄,呈色淺嫩,多見碗類。嘉靖仿品,碗瓶勻有,釉面光潔明亮,釉質肥厚。清康熙以後,青釉燒制最為成功,有粉青、冬青、豆青等。

到了清朝,龍泉窯窯場所剩無幾,產品胎質粗糙,釉色青中泛黃。燦爛的龍泉青瓷之花至此凋零。但是,大明處州龍泉官窯,這個被歷史遺忘湮沒了很久的奇蹟終究在種種機緣巧合之下,被撥開塵土,重見天日。

歷史

龍泉青瓷

龍泉青瓷龍泉青瓷源於五代,盛行於宋,是中國制瓷史上一顆璀璨的明珠。宋王朝南遷杭州後,當時的龍泉瓷工吸取了歷代名瓷的優秀傳統,以精湛的技藝燒制出美侖美奐的瓷器,把青瓷生產推向一個全盛的時期。那時甌江兩岸群窯林立,,煙火相望,江上運瓷船舶往來如梭,單是目前發現的古窯址就有200餘處。

據說,宋代時期浙江龍泉有章姓兄弟二人,各主一窯制瓷。哥窯被列入宋代五大名窯之一,弟窯亦被譽為宋代古窯之巨擘。哥窯的特點是釉層厚,釉面顯露紋片, 《處州府志》稱哥窯的白芨碎片“冠絕當時”弟窯的產品胎骨厚實,釉層飽滿豐潤,釉色青碧柔和,猶如翠玉,代表龍泉瓷正色,最著名的稱為“梅子青”。

長期以來,龍泉瓷深受國內外人士喜愛。迄今,土耳其伊斯蘭瑪巴德博物館還藏有中國古代龍泉青瓷1300餘件,伊朗德黑蘭博物館,倫敦大英博物館等世界上很多國家的著名博物館都將收藏的青瓷視為珍寶。

16世紀晚期,當龍泉青瓷初到法國時,風趣的巴黎人將青瓷的美色與當時風靡歐洲的名劇《牧羊女亞斯泰來》中主角雪拉同的美麗青袍相比擬,稱為“雪拉同”,這一雅稱一直沿襲至今。

工藝

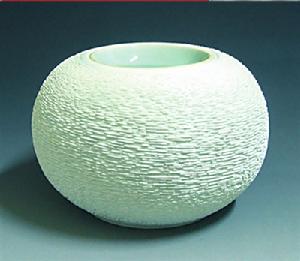

龍泉青瓷

龍泉青瓷龍泉青瓷傳統上分“哥窯”與“弟窯”。哥窯與弟窯最大的區別就是,哥窯是開片瓷,即青瓷表面有像裂痕的紋路,這種片紋是因胎體膨脹係數大於釉的膨脹係數,在燒窯冷卻時出現的,本是一種缺陷,卻產生金絲鐵線的特殊裝飾效果,而弟窯是不開片瓷。由此,有人據其外形之不同,言說哥窯因其碎紋而具有悲劇的美學特性,而弟窯因無碎紋是一種喜劇的美學意味。

哥、弟窯之說來自明人記載:“宋處州龍泉縣人章氏兄弟均善治瓷器。章生二所陶名章龍泉,又名弟窯。章生一之哥窯其兄也。”是否真有兄弟二人,王無可考。但這使龍泉窯形成兩種不同的燒制方法。在南宋中晚期出現了一類黑胎開片瓷器,即所謂哥窯瓷,與著名的官、汝、定、鈞並稱為宋代五大名窯,特點是“胎薄如紙,釉厚如玉,釉面布滿紋片,紫口鐵足,胎色灰黑”。

哥窯青瓷的工藝特點

哥窯產品古樸端莊、古色古香。為此,哥窯、官窯、汝窯、定窯、鈞窯同列為宋代五大名窯。

哥窯瓷,產品薄胎厚釉,面顯紋片,豐厚飽滿,有“紫口鐵足,金絲絨”之稱,是全國五大名窯之一,為瓷器之珍品。釉面顯現紋片且其形狀多樣。紋片大小相間的,稱為“文武片”;有細眼似的叫“魚子紋”;類似冰裂狀的稱“百圾碎”,還有“蟹爪紋”、“鱔血紋”、“牛毛紋”等。這種因釉原料收縮係數不同而產生的疵病,但因人們喜愛它自然、美觀,反而成了別具風格的特殊美。它的另一特點是器腳露胎,胎骨如鐵,口部釉隱現紫色,因而有“紫口鐵腳”之稱。

哥窯青瓷中以“冰裂紋”為最美,它創意獨特,如片片透明的冰,自然裂紋如冰互相碰裂狀。裂縫深粗,如魚鱗,又如同梅花片片,層層疊疊,具有較強的立體感。“冰裂紋”遠古曾經有過,近代沒再出現,古人道:“官窯品格,大率與哥窯相同,色到粉青為上,淡白次之。油灰色,色之下也。紋取冰裂為上,梅花片墨次之,細碎紋,紋之下也”。可見它的獨特裂紋早就為古人們所關注,其天然而又不需雕飾的自然博得了世人的喜愛,在古人的眼裡此品為青瓷上品中的極品。

弟窯青瓷的藝術特點

弟窯瓷,造型優美,胎骨厚實,釉色青翠,光潤純潔,有梅子青、粉青、豆青、蟹殼青等。其中以粉青、梅子青為最佳。滋潤的粉青酷似美玉,晶瑩的梅子青宛如翡翠。梅子青釉具有與汝窯釉色類似的美感,釉質渾厚,色如翡翠,釉層略帶透明,釉面光澤照人,器如梅子初生,秀色可餐。粉青釉釉層肥厚,釉面略帶乳濁呈失透狀,釉色青綠粉潤,釉表面光澤柔和,有如青玉。

青瓷要突出釉的青和潤,為了達到晶瑩滋潤的釉色,必須增加釉的厚度,所以古人有多至十數遍以上的上釉方法,乃至釉層厚度大大地超過了胎體厚度;有的還利用釉層厚薄不同的特點,運用“出筋”和根據二次氧化原理而形成的硃砂底來進行修飾。

青瓷藝人向來追求“釉色如玉”,弟窯產品可謂達到了這樣的藝術境界,其釉色之美,至今世上尚無匹敵。

種類

龍泉青瓷

龍泉青瓷龍泉青瓷產品有兩種:一種是白胎和硃砂胎青瓷,著稱“弟窯”或“龍泉窯”。

另一種是釉面開片的黑胎青瓷,稱“哥窯”。“弟窯”青瓷釉層豐潤,釉色青碧,光澤柔和,晶瑩滋潤,勝似翡翠。有梅子青、粉青、月白、豆青、淡蘭、灰黃等不同釉色。“哥窯”青瓷以瑰麗、古仆的紋片為裝飾手段,如冰裂紋、蟹爪紋、牛毛紋、流水紋、魚子紋、膳血紋、百圾碎等加之其釉層飽滿、瑩潔,素有“紫口鐵足”之稱,與釉面紋片相映,更顯古仆、典雅,湛稱瓷中珍品。

宋、元龍泉青瓷鼎盛時期,瓷器品種十分豐富,有碗、盤、碟、杯、缽、執壺、燈盞、渣斗、熏爐等實用瓷;筆筒、筆架、瓷硯、筆洗、印色池、鎮紙等文具瓷;花瓶、人物、掛盤等陳設瓷;香爐、燭台、佛像等供瓷;鳥食罐、象棋等娛樂瓷,以及冥器等一應俱全。每類產品又有多種型號和式樣,如碗有蓮瓣碗、蓋碗、束口瓶、魚耳瓶、鳳耳瓶等。

清光緒《龍泉縣誌•卷一》載:“哥窯器中可人清賞、供文房之用者有:哥窯瓶、三山五山筆格、彝爐、乳爐、八角把杯、蟠螭鎮紙、瓷印、方印色池、八角委角印色池、方圓壺、立瓜臥壺、雙桃水注、雙蓮房水注、牧童臥牛水注、筆格內儲水作注;水中丞有瓮肚圓式、缽盂式、低度棱肚式;筆洗有元洗、葵花洗、磬口洗、元肚洗、四卷荷葉洗、卷口蔗段洗、長方洗。龍泉窯有:細花水中丞,筆洗有雙魚洗、菊花瓣洗、缽盂洗、百折洗。俱極精工,為世所貴。”

分布

龍泉青瓷

龍泉青瓷發端於龍泉南區大窯、金村、黃石玄一帶的青瓷窯,歷宋、元、明,已遍及龍泉境內沿溪各地及慶元、雲和、麗水、遂昌、縉雲、永嘉及至福建浦城等縣(市)部分地方,形成了歷史上罕見的龐大瓷窯體系。

而這個窯系發端於龍泉,窯場密集於龍泉,生產工藝及產品風格均與龍泉“弟窯”產品一致,因此統稱為“龍泉窯”。現已發現這個窯系的窯址400餘處,在龍泉境內有300多處,僅大窯村就發現歷代窯址50多處。

通過古窯址發掘,確證文獻所載,龍泉境內窯址中不僅有“哥窯”產品存在,而且可分二路:一是如文獻所描述“胎薄如紙,釉厚如玉,釉面布滿紋片,紫口鐵足,胎色灰黑”;一是胎厚釉薄,釉面布滿紋片,胎色黑。前者多出於縣南區,為南宋中期至元初產品,與南宋“官窯”難分彼此;後者多出於縣東北,多為元代產品。

龍泉窯系其他縣份的窯址中不存在“哥窯”產品。此外,還有所謂“傳世哥窯”器,雖有紋片,但釉色呈米黃色或蟹殼青,與龍泉“哥窯”釉色碧青或淡青不同,胎骨較厚,呈米黃或赭紅色。此非龍泉產品。

習俗

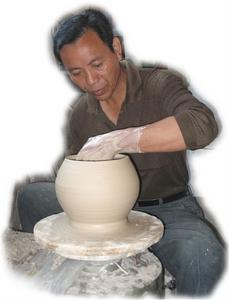

制瓷大家 丁紹傑

制瓷大家 丁紹傑龍泉青瓷始於晉代,北宋時初具規模,宋元之際進入鼎盛時期,制瓷規模空前絕後,技藝登峰造極,龍泉因此成為全國著名的瓷業中心,至清代逐漸衰落。建國後,在周恩來總理關懷下恢復生產,龍泉青瓷重振雄風,再度輝煌。

龍泉瓷業在長期的發展過程中,形成了種種獨特的習俗。

拜祖師爺:在龍泉,哥窯弟窯的創始人章生一、章生二被後人尊為窯業祖師爺。過去在燒瓷的龍窯、鯉魚窯的窯頭,都張貼有“師父榜”。師父榜除祀師神位外,並附祀山神、土地、搬水章子、運水郎君。每逢農曆初二、十六兩日,瓷匠必須置辦酒肉、茶飯、點香燭在窯頭師父榜前祭祀,磕頭膜拜,然後分食祭品,俗稱“過日”。

擇基建窯:建窯首先請風水先生擇定吉地和黃道吉日才能開工建窯。開工時,要在窯地設祭禮神,以求燒出好瓷器。建窯日嚴禁兒童、孕婦入窯池,也不許有人挑糞桶從窯地前經過,以防觸犯神靈,降禍於窯。

祭窯:農曆七月十八日為祭窯日,俗傳這一天是哥窯祖師章生一“窯變瓷器”製成的日期。屆時窯匠要沐浴齋戒,在祖師爺的香案上放置用面捏成的童男童女,在窯頭師爺榜前設祭,點香燭跪拜,祈求祖師保佑燒出優美瓷器。

窯場用膳:窯工在窯場用膳不能說話,用膳時碗筷不能碰響桌子,也不能把筷子架在碗上。

入窯:入窯要擇三、六、九的日期,並要祭祀祖師、山神、土地。在入窯的整個過程中要講吉祥語,要嚴禁穢物經過,防止穢氣入窯,影響燒窯。

做窯福:在龍泉不管是建瓷窯、瓦窯、炭窯時,在窯旁都要立“窯公”。開窯點火必先祭祀“窯公”,並備酒肴請師傅,即做窯福。

龍泉青瓷大師

一個國際註冊工藝美術大師李光亮

四個中國工藝美術大師徐朝興毛正聰夏侯文張紹斌

五個中國陶瓷藝術大師陳石玄根徐定昌盧偉孫陳愛明陳顯林

十六個浙江省省工藝美術大師葉小春、徐凌、胡兆雄、董炳華、王傳斌、金逸林、夏侯輝、竺娜亞、毛偉傑、毛丹陽、徐峻清、梅紅玲、張晞、楊建琴、陳先明、李邦強

麗水市工藝美術大師季友泉、丁紹傑、余正青、吳學遠、蘇偉、龔偉康、陳永德等

李光亮

李光亮,浙江龍泉人,0PC中國工藝美術(大)師評定推薦委員會委員、專家級國際註冊工藝美術大師。他的作品集龍泉青瓷傳統燒制技藝之大成,融入現代設計理念和藝術元素;作品散發神幻斑讕的美學意蘊於外,匯聚素雅、恬淡、純潔於內,凝聚儒家、道家、禪宗文化之髓,還大自然本質的真實。

青色在中國傳統文化中有著別樣的地位。作為傳統文化印記的龍泉青瓷,同樣在中國和世界文化史上有著濃墨重彩的一筆。2009年9月30日,龍泉青瓷傳統燒制技藝正式入選聯合國教科文組織的世界非物質文化遺產保護名錄(龍泉青瓷是全球第一也是目前唯一入選的陶瓷類項目)。作為龍泉青瓷的國際工藝美術大師,李光亮的作品體現了現代和傳統文化的完美融合,迎合現代審美文化潮流又不失傳統意境,兼具質樸大方生動靈現等特點,具備極高的觀賞價值和收藏價值。

自1995年起,李光亮大師開始從事龍泉青瓷生產研究,作為生於斯土長於斯土的龍泉人,已精研龍泉青瓷二十餘年,發掘和繼承了傳統龍泉青瓷的燒制技藝,對龍泉窯青瓷收藏、斷代、釉料配方、燒制工藝和器型的研究取得可喜的成就,並在此基礎上推陳出新,創作出一批頂尖的符合當代審美的青瓷藝術品,蜚聲海內外。他致力於發掘龍泉青瓷的藝術價值,打造龍泉青瓷藝術精品路線,以藝術和文化價值來確立龍泉青瓷的市場價值方向;以文化底蘊、創意內涵來開發龍泉青瓷高貴品質,為龍泉青瓷走向中興而努力。近年來研究設計的薄胎青瓷更是龍泉青瓷有史以來的絕品,作品倍受各界人士青睞,多次在國內外參展獲獎,被知名博物館、美術館等珍藏。

多年來,為推廣青瓷文化,他先後創辦光亮實業(上海)有限公司、龍泉市臻致青瓷工坊,產品銷往全國各地並遠涉重洋,在各國人民的仰慕與讚嘆中送去了偉大的中國瓷器文明,不斷推出的龍泉青瓷藝術珍品,正以其藝術魅力、文化實力、市場潛力,成為中國藝術市場投資熱點,為中國文化影響世界作出了應有的貢獻。

國際工藝美術大師李光亮

國際工藝美術大師李光亮 徐朝興

浙江麗水龍泉人。13歲輟學而學藝,從事青瓷藝術52年。1996年被評為第一個青瓷中國工藝美術大師07年又被評為“國家級非物質文化遺產”——龍泉青瓷傳承人兩屆全國人大代表浙江省青瓷行業協會會長.

毛正聰

1940年10月出生於龍泉市。高級工藝美術師、工藝美術大師、中國矽酸鹽學會古陶瓷專業委員會會員、中國工業設計協會會員、原龍泉瓷廠廠長、總支書記、龍泉青瓷研究所所長、龍泉縣第九屆人大常委、浙江省七屆政協委員,從事青瓷藝術研究45個春秋。繼承古老傳統工藝,尤對歌窯文片藝術研究有新的突破,抽象形文片藝術,千奇百態,既象非象,作品別具一格。

夏侯文

江西省分宜縣人,浙江省工藝美術大師。1963年畢業於景德鎮陶瓷學院美術系,同年分配到龍泉瓷廠工作,從事青瓷產品的設計和工藝研究工作。他的理論基礎紮實,有豐富的實踐經驗和深厚的藝術功底。他幾十年來創作設計了大量作品,並屢屢獲獎。代表作品有:《雙魚洗》、《仿古蓮花碗》、哥窯《龍紋盤》等。他享受國務院政府特殊津貼。93年被國家授予為“有突出貢獻的科學技術專家”,並享受國務院及浙江省人民政府頒發的特殊津貼;95年被聯合國教科文組織授予“中國民間一級工藝美術家”2003年授予為“中國陶瓷藝術大師”2005年授予為“中國工藝美術終身成就獎”。

張紹斌

字弘遠,1957年出生於浙江龍泉一個陶瓷世家,中國陶瓷藝術大師,麗水市人民政府授予專業技術拔尖人才。多年來,對梅子青、粉青、天青、米黃色哥窯等進行了深入系統的研究,使青瓷釉色得到明顯改觀,尤其是薄胎厚釉、支釘架燒研製成功,圓滿恢復了傳統官窯青瓷的燒制工藝,成為瓷中精品,被譽為當代官窯。盧偉孫1962年生於龍泉。高級工藝美術師,浙江省工藝美術大師。1983年畢業於龍泉陶瓷技術學校。工作於龍泉青瓷研究所。1992—1993年研修於中國美術學院陶藝系。1993年開創哥、弟紋胎瓷的新工藝。

現狀

龍泉青瓷博物館圖片

龍泉青瓷博物館圖片建國以後,在恢復中國名窯的號召下,由浙江省政府組織國內專家,對龍泉窯青瓷進行了全面的研究開發,使龍泉青瓷工藝得以完整地恢復。於是,瀕臨失傳的青瓷製作工藝再次得到了發展。

龍泉窯青瓷由於時間的推移,由民間日常生活必需品一躍而成為藝術品,引起了新一波的收藏熱潮。現代的龍泉青瓷忠實地繼承了中國傳統的藝術風格,在繼承和仿古的基礎上,更有新的突破,研究成功紫銅色釉、高溫黑色釉、虎斑色釉、赫色釉、茶葉末色釉、烏金釉和天青釉等。工藝美術設計裝飾上,有“青瓷薄胎”、“青瓷玲瓏”、“青瓷釉下彩”、“象形開片”、“文武開片”、“青白結合”、“哥弟窯結合”等。

正是在這一背景下,龍泉青瓷的發祥地湧現出了一批優秀的龍泉青瓷工藝大師。龍泉青瓷泰斗徐朝興大師便是其中久負盛名的一位。2005年6月4日,在北京和平賓館和平宮舉行的中工美春季瓷器雜項拍賣會上,徐朝興的五管瓶以70萬元的高價賣出,創下了有史以來現代陶瓷藝術品的單件最高價。徐大師的另外兩件力作灰釉水波碗、刻花牡丹瓶也分別拍出了17萬元、10萬元的高價。雖是仿古之作,但凝聚了當代的最新工藝,青瓷釉色與宋代相比,有過之而無不及。

龍泉青瓷

龍泉青瓷徐朝興大師13歲拜青瓷老藝人李懷德為師學藝,五十年來勤耕不輟。他是青瓷界在全國歷屆陶瓷作品評比中獲獎最多的陶瓷大師,曾獲全國陶瓷設計評比金、銀獎等數十項,作品多次被指定為國家級禮品,並被中南海紫光閣及人民大會堂作為國寶收藏和陳列。

另一位龍泉青瓷名家毛正聰大師也在五十多年的陶藝生涯中與青瓷藝術結下了不解之緣。曾有人評價毛正聰用他的一頭銀髮換來了龍泉青瓷的“千峰翠色”。在首都北京紫光閣總理接見廳正上方,陳設著兩件龍泉青瓷精品:龍泉哥窯大掛盤、龍泉哥窯紫光瓶。

這兩件被專家稱為“當代國寶”的陶瓷作品,設計者正是毛正聰。2005年10月31日,在杭州世貿中心舉行的“中工美”杭州秋季藝術品拍賣會上,毛正聰的三件作品經過多番競價,全部以超出最高估價的競拍價格成交,作品“皇后壺”拍出了39萬元的高價,一舉成為本次拍賣會當代工藝美術大師作品拍賣成交價格榜首。此外,毛大師的青瓷作品每年都應邀赴海外展覽,已擁有眾多的欣賞者和收藏者。

與此同時,張紹斌、盧偉孫、毛松林、夏侯文等現代工藝大師的作品也將龍泉青瓷帶入了一個新境界。他們創作的龍泉青瓷作品在品質、工藝、造型等諸方面都已經超越了南宋古青瓷,成為新時代的名瓷。正是徐朝興、毛正聰等一代大師用自己的心血為這一傳統名瓷的振興發展作出了傑出貢獻,向全世界展示了“雪拉同”的獨特藝術魅力。

龍泉青瓷蜚聲海內外,不愧為中華民族藝術百花園中的一朵奇葩,是中國瓷器史上一顆燦爍的“瓷國明珠”。 大明龍泉官窯身份發現始末 2005年,對於龍泉青瓷來說是值得紀念的一年,伴隨著明代處州龍泉官窯的發現,蟄伏多年的龍泉青瓷再次吸引了世人的目光。而揭開其埋沒已久的官窯身份的,正是麗水市處州青瓷博物館館長葉英挺與浙江省收藏協會副秘書長、麗水市處州青瓷博物館顧問華雨農。

收藏與鑑賞

龍泉青瓷

龍泉青瓷龍泉窯規模不減,聲譽依然,洪武年間《格古要論》載:“龍泉窯在今浙江處州府龍泉縣,盛產處器(青瓷)”,供奉皇宮、達宮貴人用的器皿仍由“饒、處(處州龍泉)等府燒造”,產品深受各地歡迎,“然上等價高,皆轉貨他處,縣官未嘗見也”(《菽園雜記》)。

正統年間以著名匠師顧仕成為代表的作品,形制規整,釉厚色青,為國內外收藏家、鑑賞家所青睞。成化、弘治後,產品質量下降,“質粗色惡,難充雅玩矣”,“上品僅有蔥色,余盡油灰色矣,制亦愈下”。清代,龍泉窯產品胎質粗糙,釉色泛黃或泛灰。值得一提的是,新中國成立前,被古董商稱為“乍浦龍泉”的青器經窯址調查證實為龍泉所產,這也許是龍泉窯最後一批產品了。

龍泉青瓷不僅行銷全國各地及供宮廷御用,而且自宋代起通過陸路和海路遠銷亞、非、歐三大洲的許多國家和地區,正如歷史地理學家陳橋驛教授所述,“一千多年以來,就是這個縣份,以它品質優異的大量青瓷器,在世界各地為我們換回了巨額財富,贏得了莫大的榮譽”,“從中國東南沿海各港口起,循海道一直到印度洋沿岸的波斯灣、阿拉伯海、紅海和東非沿岸……無處沒有龍泉青瓷的蹤跡”。明代中晚期,龍泉青瓷質量有所下降,且當時有海禁,但海外各國仍迫切需求,龍泉青瓷仍源源不斷運銷海外。

龍泉青瓷博物館圖片

龍泉青瓷博物館圖片龍泉青瓷在國內外享有極高的聲譽。《大明會典》第194卷載,當時外銷青瓷盤每隻價為——百五十貫。明代中期,龍泉青瓷傳入歐洲,身價與黃金一樣貴重,一般人難以問津。歐洲薩克森國王奧古斯特二世,不惜重金購買龍泉青瓷,還為珍藏瓷器特地建造了一座宮殿。

歐洲各國文獻稱龍泉青瓷為“雪拉同”(Celadon),以歐洲名劇《牧羊女亞司泰來》男主角雪拉同美麗的服飾和風韻來形容。記錄西方對中國瓷器貿易情況的《葡萄牙王國記述》一書,稱龍泉青瓷“是人們所發明的最美麗的東西,看起來要比所有的金、銀或水晶都更可愛”。日前,世界各著名的歷史博物館大都有龍泉青瓷陳列專櫃,許多收藏家、鑑賞家更是對龍泉青瓷情有獨鍾,愛不釋手。

龍泉牌青瓷獲中國國家部優產品獎,先後有200多件精品,均獲得國家級新產品“金龍獎”。珍品哥窯61公分迎賓盤、52公分掛盤被譽為當代國寶。

七寸精嵌“哥窯”藝術掛盤被國務院定為國家級禮品,哥窯紫光碟、紫光瓶等51件珍品被中南海紫光閣收藏陳列,送展30多個國際博覽會、為國家領導人出國訪問提供禮品。被國際各大博物館收藏。

龍泉青瓷蜚聲海內外,不愧為中華民族藝術百花園中的一朵奇葩。是中國瓷器史上一顆燦爍的“瓷國明珠”。

中國的世界非物質文化遺產

| 聯合國《保護非物質文化遺產公約》規定,“非物質文化遺產”包括表演藝術、社會實踐、儀式、節慶活動、有關自然界和宇宙的知識和實踐,以及傳統手工藝等,不但世代相傳,還在人和歷史、自然的影響互動下,被不斷地再創造。目前總共有76項世界級非物質文化遺產,中國占了22項,加上此前入選的崑曲、古琴、新疆維吾爾木卡姆和蒙古族長調民歌,中國已擁有26項世界級非物質文化遺產,數量位居世界第一,充分說明了中國文化的博大精深、燦爛輝煌。 >>>進入文化百科 | |||||

| 中國蠶桑絲織技藝 | 福建南音 | 南京雲錦 | 安徽宣紙 | 貴州侗族大歌 | 廣東粵劇 |

| 《格薩爾》史詩 | 浙江龍泉青瓷 | 青海熱貢藝術 | 藏戲 | 新疆《瑪納斯》 | 蒙古族呼麥 |

| 甘肅花兒 | 西安鼓樂 | 朝鮮族農樂舞 | 書法 | 篆刻 | 剪紙 |

| 雕版印刷 | 傳統木結構營造技藝 | 端午節 | 媽祖信俗 | 崑曲 | 古琴 |

| 新疆維吾爾木卡姆和蒙古族長調民歌 | |||||