民族器樂曲

民族器樂曲分類

據不完全統計,目前中國仍在使用和尚存的民族樂器(包括漢族和兄弟民族使用的)約有近500種。按傳統的分類法,根據樂器的發聲原理我演奏方法,一般分為四大類。吹管樂器:利用氣流振動管體而發音的樂器。管身大多為木製或竹製。這類樂器絕大多數都能演奏流暢的鏇律,聲音響亮,音色比較鮮明。常見的有笛(梆笛、曲笛)、管、笙、簫、嗩吶以及西南地區少數民族的巴烏、蘆笙等。

拉弦樂器:是利用持弓拉弦為主要發音的振動源,通過琴筒共鳴與弦產生耦合振動而發出音響的樂器。這類樂器大多為鏇律樂器,音色一般較柔和優美。常見的有二胡、板胡、高胡、中胡、墜琴、四胡以及蒙古族的馬頭器等。

彈撥樂器(撥[擊]弦樂器):絕大多數是利用彈撥琴弦為主要發音的振動源,通過某種形狀的共鳴器與弦結合產生耦合振動而發出音響的樂器。這類樂器適於演奏活潑跳蕩的鏇律,大多能兼奏和弦。彈撥樂器按演奏方式又可分為兩種:一種是橫彈的樂器,如古琴、箏,以及維吾爾族的熱瓦普、卡龍,朝鮮族的伽倻琴等於一種是豎彈樂器,如琵琶、阮、柳琴、月琴、三弦、秦琴等。民族樂器中的擊弦樂器主要是揚琴。

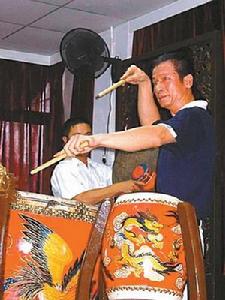

打擊樂器:指敲擊樂器本體而發音的。其種類繁多,因材質和形狀不同而各有不同的音色。其中除了編鐘、雲鑼、編磬等有固定音高,並能演奏一下的鏇律外,其餘多數無固定音高,它們主要是節奏性和色彩性樂器。打擊樂器基本可以分為鼓、鑼、鐃鈸、板梆四大類,各類中的品種名稱極多,演奏方法多樣,皆有獨特的表現性能。

拉弦樂器

拉弦樂器 彈撥樂器

彈撥樂器 吹管樂器

吹管樂器演奏形式

一、獨奏

在中國民族器樂中,各類樂器都可以獨奏。在古代,高度發展的獨奏樂器是古琴、琵琶和箏,僅現存的歷代琴曲譜集和在各種文獻中所見的琴曲譜,就達150餘種。在當代,常見作獨奏的還有二胡、笛、嗩吶等。

獨奏類器樂,藉助樂器獨特的音色、表現性能和演奏者高超的演奏技巧,使樂曲精美絕倫、細膩入微,有時甚至令人嘆為觀止。如琵琶曲《十面埋伏》運用了“夾掃”、“並雙弦”和“推”、“拉”等技巧,生動地表現了古戰場上千軍萬馬、刀光劍影的鏖戰場面,聽來讓人驚嘆不已。這裡的琵琶“輪指”正如詩人白居易的名句“大珠小珠落玉盤”,給人以美的享受。

二、器樂合奏

傳統的民間器樂合奏,依其不同的組合,可以分成六類:鑼鼓樂(以鑼鼓為主奏的打擊樂)、嗩吶鑼鼓樂(以嗩吶為主奏、以鑼鼓等為助奏)、鼓吹樂(分別以嗩吶、管子或笛子為主奏,用鑼鼓等擊節),絲竹鑼鼓樂(絲竹樂隊與鑼鼓樂隊合奏)、絲竹樂(笛、簫等與拉、彈弦樂器合奏);弦索樂(拉、彈弦樂器的合奏)。

鑼鼓樂:這種合奏樂較單純,樂隊為單一色的打擊樂器組成,少數情況下,可加一兩種有高音的樂器,如十面雲

威風鑼鼓

威風鑼鼓吹打樂(包括嗩吶鑼鼓樂和絲竹鑼鼓樂):在這種合奏音樂中,雖然有明確的主奏樂器,但打擊樂也占有很重要的地位。吹打樂是中國傳統器樂樂種。由吹管、打擊兩類樂器演奏,民間俗稱鑼鼓或鼓吹,如十番鑼鼓、潮州鑼鼓、西安鼓樂、山東鼓吹等。吹打樂歷史悠久。在一些流傳至今的民間吹打樂中,可以看到在樂曲形式及曲牌名稱方面與唐、宋音樂的聯繫。吹打樂的演奏者多為農民、城市手工業者和僧人、道人。僧、道所演奏的樂曲雖來自民間,但後來的發展自成一派,如吹打曲《普庵咒》、《五聲佛》等。吹打樂的主要演奏場合為慶典、節日、婚喪和農閒季節的迎神賽會等。在演奏曲目和演奏風格上,又分為粗吹鑼鼓和細吹鑼鼓兩類。粗吹鑼鼓多用嗩吶、管、長尖等樂器,聲勢浩大。代表曲目如十番鑼鼓中的《將軍令》、晉北鼓樂中的《大得勝》等;細吹鑼鼓則常用竹管主吹,有時輔以絲弦。代表曲目如浙東鑼鼓中的《萬花燈》、十番鑼鼓中的《滿庭芳》等。吹打樂的演奏有坐樂、行樂兩種。坐樂演奏於室內,常演奏需時間較長的全套曲目;行樂演奏於室外,經常在道路行進時邊走邊演奏。行樂一般只演奏全套曲目的一部分。

鼓吹樂:古樂的一種。用鼓﹑鉦﹑簫﹑笳等樂器合奏。源於北方少數民族。漢初邊軍用之後漸用於朝廷。當時鼓吹樂被認為是很隆重的音樂萬人將軍方可備置。魏晉以後牙門督將五校均得用之明以後士庶吉凶之禮及迎神賽會亦均用之。歷代鼓吹樂多有歌辭配合。

十番鑼鼓

十番鑼鼓 西安鼓樂

西安鼓樂 潮洲鑼鼓

潮洲鑼鼓鼓吹樂:一種以吹奏樂器為主、少量打擊樂助奏的民間合奏。它的分布比任何民間樂種都更加廣泛。鼓吹作為一個獨立樂種,其自身又可再細分類,《中國音樂辭典》“鼓吹樂”條即將鼓吹樂分為四類,從中還可看出鼓吹樂所用樂器有笳、鼓、鞉、簫、角等:鼓吹樂的各類可按用途區分:(1)黃門鼓吹。由天子近侍掌握,主要列於朝廷,備食舉樂。黃門鼓吹亦用於專用的鹵簿。《西京雜記》:“漢大駕祠甘泉、汾陰,備千乘萬騎,有黃門前、後部鼓吹。”列殿廷、供鹵簿,就像後世“鼓樂”之有坐樂、有行樂。(2)騎吹,用於鹵簿,隨行車駕。應劭《漢鹵簿圖》說:“騎吹執笳。”漢畫象磚中,騎吹並見笳、鼓、鞉、簫等。(3)短簫鐃歌。主要用於社、廟、愷樂、元會、郊祀、校獵等場面盛大的活動。(4)橫吹。用為軍中馬上之樂,隨軍演奏。《樂府詩集》卷二十一:“有簫笳者為鼓吹(中略)有鼓、角者為橫吹。”

絲竹樂:即以絲弦與竹管樂器組成樂隊演奏的音樂。主要流傳於南方各地。樂隊規模不大,少則五人,多則十餘人。代表性樂種有“江南絲竹”、“廣東音樂”、“潮洲弦詩”、“福建南音”及雲南省麗江納西族“白沙細樂”等。

“江南絲竹”是流行於江蘇省南部、浙江省西部、上海市地區的絲竹音樂的統稱。因樂隊主要由二胡、揚琴、琵

江南絲竹

江南絲竹“廣東音樂”主要流傳於珠江三角洲,是19世紀末及20世紀初在當地民間“八音會”和粵劇伴奏奏曲牌的基礎上 逐漸形成的。常規器樂有粵胡、秦琴、琵琶、揚琴、洞簫、喉管、笙及木魚、鈴。初期僅有二弦、提琴、三弦、月琴、橫簫,俗稱“五架頭”其演出場合較廣泛,或為戲曲演出的墊場,或在茶樓、酒肆由流浪藝人表演,或為婚喪喜慶助興,或為百姓自娛。大批粵樂家自編自創,已積累了數百首曲目。如《旱天雷》、《雨打芭蕉》、《雙聲恨》、《步步高》、《餓馬搖鈴》、《連環扣》、《賽龍奪錦》、《平湖秋月》、《孔雀開屏》等。

“福建南音”福建南音:又稱“南曲”,“南樂”、“南管”、“弦管”,被稱為音樂文化的“活化石”,唐代 琵琶普遍用撥子,且是橫抱姿勢,福建南音至今保持這一遺制。南音中所用的“拍板”及其演奏方式與敦煌壁畫中的伎樂圖一樣。南曲主要流行於泉州市、閩南晉江、龍溪和廈門市,在台灣及南洋群島華僑居住的地方也很盛行。常規的“坐樂”樂隊二弦、琵琶、洞簫、三弦、拍板共五件樂器,又稱“上四管”以洞簫為主。“下四管”樂器為二弦、三弦、曖仔、琵琶、響盞、木魚、扁鼓等,是一種“行樂”。其音樂分指、譜、曲三大類。譜是有標題的器樂曲,共數十套,代表曲目有《四時景》《梅花操》《八駿馬》《百鳥歸巢》等四大套。樂風極細柔、典雅。

“潮洲弦詩”是潮州民間絲弦和彈撥樂器演奏的小型合奏曲,分為“儒家樂”和“棚頂樂”兩種,目前流行的弦 詩樂以“儒家樂”為多。潮州音樂是流行於廣東潮、汕地區的民間器樂的總稱。其形式豐富多采,富有南國特色,不僅是中國的重要民間樂種之一,在東南亞一帶也廣為流行。演奏形式分為鑼鼓樂、笛套古樂、弦詩樂、細樂等五種。

“白沙細樂”是流傳於雲南麗江納西族聚居地區的一種傳統樂種。白沙位於麗江北部,細樂則是當地對這類音樂的俗稱,另有“簸石細麗”、“麗江古樂”之稱。相傳為“元人遺音”,說是元世祖忽必烈南征大理時,“革囊渡江”到麗江,受到納西族首領阿良的歡迎和幫助。為此,忽必烈在離開麗江時留下了隨軍的一半樂師和樂譜送給阿良作為謝禮,故又名“別時謝禮”。相傳“白沙細樂”原有十二個調,現能演奏的只有八個調,分別是《篤》、《一封書》、《三思及》、《美麗的白雲》、《公主哭》、《跺蹉》、《南曲》、《北曲》等八章,其餘均已失傳。樂器有笛、蘆管、束古杜、箏、二黃、胡琴等,是納西族的一種民間音樂。

福建南音

福建南音 廣洲音樂

廣洲音樂 白沙細樂

白沙細樂弦索樂

弦索樂:即僅用絲弦樂器演奏的音樂。其品種頗少,流傳也不廣。流行於北方、南方和中原一帶。早見於宋元戲曲、曲藝的伴奏,後指幾件彈撥樂和拉弦樂器合奏的音樂。常用的樂器有箏、琵琶、揚琴、三弦、胡琴等。由於風格典雅,而有“雅樂”之稱又由於歷史悠久而被稱為“古樂”。如北京的“弦索十三套”、山東的“碰八板”、河南的“板頭曲”、廣東的“潮州細樂”等。依據不同的地域,表現出不同的地方色彩和各自的韻味風格。但在樂曲音調、樂隊組合、演奏形式、曲式結構等方面都有著很多共同之處。樂曲為套曲形式,多由68板的“八板體”短小樂曲構成,節奏嚴密有致。每件樂器都有自己獨立演奏的特色,各樂器配合默契,層次分明。常用曲目:“弦索十三套”有《十六板》、《合歡令》、《琴音板》、《清音串》等;“碰八板”有《大板第一》(箏奏《漢宮秋月》、揚琴奏《滿洲樂》、胡琴奏《丹浙》、琵琶奏《雙鳳齊鳴》)、《大板第二》(箏奏《美女思鄉》等、揚琴奏《滿洲詞》、胡琴奏《滿洲詞》、琵琶奏《文姬思漢》)、《大板第三》(箏奏《鶯囀黃鸝》等;揚琴奏《天下同》、胡琴奏《天下同》、琵琶奏《夜撞金鐘》)、《大板第四》(箏奏《琴韻》等、揚琴奏《流水》、胡琴奏《紅娘巧辯》、琵琶奏《鸞鳳爭巢》);“板頭曲”有《打雁》、《小飛舞》、《和番》、《思鄉》等;“潮州細樂”有《大八板》、《昭君怨》、《平沙落雁》、《柳青娘》等。

曲式結構

中國傳統的民族器樂的曲式結構,大多以曲牌為基礎,段落性很強。總的來說,基本上可分為單曲體和聯曲體兩

十面埋伏

十面埋伏單曲體:即在一個曲牌的基礎上進行重複的和變化形成的樂曲,包括單一重複體和變奏體兩種。

聯合體:曲兩個以上的不同曲牌聯接而成的結構體式,也叫套曲。如琵琶曲《十面埋伏》就是曲13個段落組成的。當然,現代創作的民族器樂曲,其曲式結構多為西洋曲式。

發展手法

在民族器樂的發展手法中,最常見、最具特色的是變奏和展衍。

變奏是一種最常用的表現手法,其表現形式可歸納為:鏇律潤飾、結構變化、放慢加花、宮調變化等。鏇律潤飾就是我們常說的“加花”,即在基本結構不動的前提下,或是對鏇律中的音做上行或下行的裝飾處理,或是改變其節奏,或是在演奏技法方面做些變化,使其在聽覺上更具色彩感,在情緒上富於變化,在表現主題上起到烘托的作用。結構變化是結構篇幅上的增加、刪減、擴充、緊縮等,在聽覺上原型的變化程度比鏇律潤飾要大。放慢加花是在上兩種變奏的基礎上加以速度上的變化。宮調變化多為轉換調式,這種手法多在合奏樂曲和較大的獨奏樂曲中使用。

展衍的手法是中國獨有的,即以主題音調為基礎,進行自由展開,並逐步引入新材料,造成重複中的更新,使主要的樂思得到發展。展衍的手法表現為樂思的延伸,但不同於西方音樂中主題怕展開。展衍的結果並示引起樂思性質的變化,主要樂思成為一種貫穿其間的主線,展衍的部分成為主要樂思的一種裝飾段落。

變奏與展衍的綜合運用,使民族器樂曲像一幅有主有從、層次分明的水墨長卷,通過線的流動與交織,傳遞出一種神韻獨特的詩情畫意。

標題

一般說來,音樂作品可分為標題性與非標題性兩大類。中國的民族器樂曲大多是標題性的音樂,如《春江花月夜》等。標題性樂曲又可分為描繪型(如嗩吶曲《百鳥朝鳳》、古琴曲《流水》等)、抒情型(如笛子曲《姑蘇行》、《喜相逢》等)、敘事型(如琵琶曲《十面埋伏》、二胡曲《豫北敘事曲》等)、寓意型(如古琴曲《梅花三弄》)等。標題也是我們欣賞民族器樂曲的一個重要切入點。

發展

中國的民族器樂有著悠久、深厚的歷史傳統,從古代的歷史文獻記載和近代的考古發現來看,中國的音樂文化早

賈湖骨笛

賈湖骨笛 彩陶鼓

彩陶鼓自周至秦,從西周的三個編鐘到戰國早期64件一套的編鐘來看,其發展已達到了相當高度的水平。隨縣出土的這套戰國曾侯乙墓的編鐘,是音樂史上的空前發現。

西漢初期的鼓吹樂,魏晉時的清商樂,隋唐時的琵琶音樂,宋代的細樂、清樂,元明時的十番鑼鼓、弦索等,演奏形式豐富多樣。現今流行的“鼓樂”、“吹打”、“比竹”“十番鑼鼓”等民間合奏,以及各種重奏,獨奏形式,都是傳統民族器樂形式的發展。

五四新文化運動後,劉天華的二胡、琵琶獨奏曲創作,與其創辦“國樂改進社”的活動緊密結合,為發展民族器樂作出了重大貢獻。革命音樂運動興起以後,聶耳和任光等人曾經在改編和傳播優秀的民間器樂作品方面做過一些工作,起到了一定的積極作用。

中華人民共和國成立後,音樂工作者繼續對各種優秀傳統樂曲進行的收集、整理和研究工作,取得了不和的成就,演奏形式更為豐富多樣,不僅使一些富於濃郁地方特色的民間器樂樂種保持了傳統的風貌,而且還建立了各種編制的民族樂隊,同時還湧現出大是的新作品,顯示出民族樂器的豐富表現力。在樂器改革方面也取得了很大的成績,使民族樂器的製作和演奏技巧都提高到一個嶄新的階段。

欣賞

要深入了解民族音樂,需要對民族樂器及其發展歷史、民族器樂的分類、民族器樂的演奏形式、民族器樂的曲式

春江花月夜

春江花月夜體味深厚的文化內涵

如古琴曲《關山月》就與李白的著名詩作《關山月》相互映襯,並常以此詩作為該曲的琴歌。“明月出天山,蒼茫雲海間。長風幾萬里,吹度玉門關。漢下白登道,胡窺青海灣。由來征戰地,不見有人還。戍客望邊色,思歸多苦顏。高樓當此夜,嘆息未應閒。”不了解此詩的意境,便很難深刻感受樂曲剛建、純樸的詩意之美,體會曲中那深切的懷鄉之情。

在中國的傳統文化中,琴、棋、書、畫的情致意蘊有其相通之處。如《春江花月夜》原名《夕陽蕭鼓》,就宛如一幅山水畫卷,描繪出靜謐的春夜,明月東升、輕舟蕩漾、花影搖弋迷人景致。總之,以樂言志,詠物抒懷,追求中國傳統藝術所共有的那種深邃民情致意蘊是民族器樂的一個重要特點。

了解濃郁的民族民間風情

在民族管弦樂合奏曲《瑤族舞曲》中,作曲家生動地描寫了瑤族人民身著盛裝,打著長鼓歡慶節日時的歌舞場面。琵琶獨奏曲《彝族舞曲》是採用彝族民間歌舞的音樂素材寫成的,為我們描繪了彝家山寨的迷人夜色和青

年男女歡快舞蹈的情景。而笛子獨奏曲《牧民新歌》則是以內蒙古民族歌音調為素材創作的,樂曲表現了牧民們用辛勤的勞動建設遼闊草原及新中國成立後牧民的新生活。

總之,欣賞民族器樂,不公要以得到音樂的陶冶,獲得美的感受,還可以加強我們的文化素養,升華我們的精神境界。

相關詞條

相關資料

[1]、《音樂鑑賞—器樂》湖南教育出版社

[2]、《音樂鑑賞—聲樂》湖南教育出版社

[3]、http://gdyinyue.tosaint.com/

[4]、http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E5%BC%A6%E8%A9%A9

[5]、http://www.china.com.cn/chinese/minyue/435741.htm