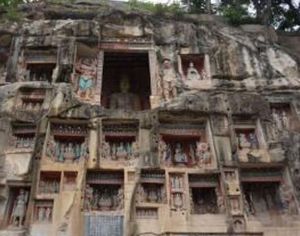

南龕古窟

南龕石窟

南龕石窟南龕造像的特點是身軀健美,面容豐滿,衣飾富麗,如107龕的盧舍那佛像,身高4.45米,鐵紅加躍坐,頭戴華玉的花冠,身著袒右肩袈裟,面容飽滿,唇潤臥豐,身軀健美,表情莊嚴肅穆,充分表現出令人皈依的藝術魅力;第116號龕在高2.7米、寬4.2米的龕窟內雕刻了93尊佛像,龕中的天王像,腳穿草鞋,別具一格,很富有當時川北墳特色;第53號龕和76號龕的一佛二弟和八部護法神龕,布局嚴謹,雕刻精巧微妙。

南龕造像在人物特點上是相當分明的。菩薩像,體態優美,和諧生動;力士像,威風雄健有力;飛天像,形象優美,生動活潑,雕刻精巧,質威較強。這些造像多採用高浮雕的刻法,衣紋和纓絡用流暢和明快的陰刻線條,刀法純熟,洗鍊。不但表述了不同內容的佛傳式“經變”故事,而且還形象地反映了不同時代的美學標準,社會生活面貌。形式和內容的統一,充分體現了古代匠師的聰明才智,為我們研究歷代政治、經濟、文化等提供了十分有價值的資料。南龕國家級重點文物保護單位,山頂建有記載6550餘名紅四方面軍將士簡歷、照片及5000餘件手跡的川薩蘇區將帥碑林;山腰展現在人們眼前的是由鄧小平親筆題寫館名的川陝革命根據地博物館,館藏文物2萬餘件和1800多萬字的史料,再現了紅四方面軍的豐功偉績,現為全國愛國主義教育基地。

著名石窟

| 石窟原是印度的一種佛教建築形式。中國的石窟起初是仿印度石窟的制度開鑿的,多建在中國北方的黃河流域。從北魏至隋唐,是鑿窟的鼎盛時期,尤其是在唐朝時期修築了許多大石窟,唐代以後逐漸減少。 |