簡介

泰山石刻

泰山石刻秦泰山刻石立於始皇二十八年,是泰山最早的刻石。此刻石原分為兩部分:前半部系公元前219年秦始皇東巡泰山時所刻,共144字;後半部為秦二世胡亥即位第一年(公元前209年)刻制,共78字。刻石四面廣狹不等,刻字22行,每行12字,共222字。兩刻辭均為李斯所書。現僅存秦二世詔書10個殘字,即“斯臣去疾昧死臣請矣臣”,又稱“泰山十字”。據清道光八年(1828年)《泰安縣誌》載,宋政和四年(1114年)刻石在岱頂玉女池上,可認讀的有146字,漫滅剝蝕了76字。明嘉靖年間,北京許某將此石移置碧霞元君宮東廡,當時僅存二世詔書4行29字,即“臣斯臣去疾御史夫臣昧死言臣請具刻詔書金石刻因明白矣臣昧死請”。清乾隆五年(1740年)碧霞祠毀於火,刻石遂失。

發展歷史

泰山石刻

泰山石刻秦泰山刻石歷代多有摹刻拓本,現存清聶劍光摹刻的明拓本29字和徐宗乾摹刻的舊拓本29字兩塊刻石,均陳列於岱廟碑廊。1987年泰安市博物館複製秦刻石全文立於岱廟後寢宮。

藝術價值

泰山石刻

泰山石刻《泰山刻石》以29字拓本,10字拓本較為常見,傳世拓本當以明人無錫安國所藏宋拓本為最早,計存165字,此藏本於昭和十五年(1940)七月一日,由中村不折氏(1866-1943)購自晚翠軒。另一本存53字,亦流至日本,上海藝苑真賞社,日本《書苑》,二玄社《書跡名品叢刊》等均有影印,秦刻石中,僅此與《琅琊台刻石》為真,余皆後人摹刻。

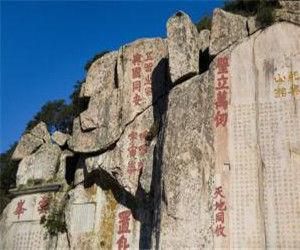

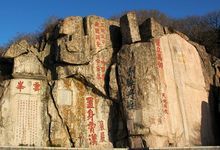

中國古代石刻是中國數千年文明史中的一枝奇葩,如果用“琳琅滿目”、“美不勝收”來形容,也毫不過分,而泰山的石刻又是其突出的代表。古代帝王祭祀泰山屢見於文獻記載。當年秦始皇

泰山石刻

泰山石刻為系統整理這份歷史文化遺產,中華書局於2007年出版了由山東泰安袁明英主編的、由季羨林、任繼愈、歐陽中石先生為編委主任的《泰山石刻》(十卷本)一書。該書共輯錄泰山及其周圍自遠古至現代的各類石刻、石碑六千餘種,其中二百餘種不見於歷代相關著作的著錄,具有搜羅宏富、標識準確,照片、拓片及錄文俱全等特點,對研究泰山乃至中國古代歷史、文學、書法、旅遊、宗教、美學、哲學以及民俗學等都具有不可替代的重要價值。

石刻種類

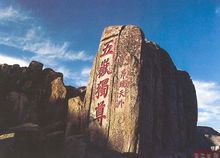

泰山石刻的種類繁多,從細目上分不下30餘種。但從形制上分,大致可分為石碣、石闕、碑刻、摩崖碑刻、墓誌、經幢、造像記及石造像、畫像石和題名題詩題記等9種。石碣

是指上小下大,上圓底平,周身為圓或方圓,文字環刻於四周的一種石刻。石碣的形狀,是古人依據山的形狀而刻意模飾形成的。石碣的形制最早見於先秦,唐初發現的所謂《石鼓》,系當時許多學者訛以為“鼓”,實為石碣。石碣的形制主要存在於秦代,漢以後則極少見,至東漢石碣已被碑刻所代替,故後人往往把碑與碣混而為一,簡稱“碑碣”。石闕

泰山石刻

泰山石刻碑刻

泰山石刻

泰山石刻專為刻辭而設碑始於東漢。刻辭碑的中間部分稱碑身,這是刻辭碑的主體,主要用於鐫刻銘文。碑身的正面稱“碑陽”,背面稱“碑陰”,兩個側面稱“碑側”。碑文一般刻於碑陽,立碑人與贊助者銜名及施資錢數刻於碑陰。有的碑文太長,碑陽刻不完的亦可刻於碑陰或碑側,也有的只刻碑陽,碑側、碑陰不刻任何文字。碑的頂部稱“碑額”、或“碑首”,主要用以題刻標題。標題一般都是篆書,稱“篆額”;亦有隸書或楷書者,稱“題額”。碑首的形狀不一,常見的有圭首、圓首或方首,華麗者為螭首。碑的最底部稱碑座,或稱碑趺,主要用以穩固碑身。質樸的多為方座或梯台形座,華麗的多刻有紋飾或為龜趺。

古代刻辭碑的形制受官階和社會地位的制約。柳宗元敘唐代葬令時云:“凡五品以上為碑,龜趺螭首;降五品為碣,方趺圓首。”泰山現存的碑刻,凡皇帝或省布政使以上官員所立,大都龜趺螭首,且形制高大華麗。

摩崖碑刻

泰山石刻

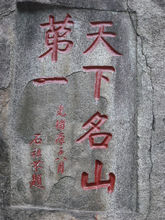

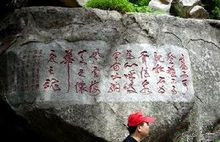

泰山石刻摩崖石刻有它自身的顯著特點。從製作方面看,既能就地取材,費省功倍,簡便易行,免卻伐山採石之勞,又富有天然之美,增名山大川之壯麗。從內容方面看,內涵豐富,無所不包,或頌德,或記事,或題名題記,或題詩,皆可刻於摩崖之上。故泰山的摩崖石刻至今不衰,其數量之多,內容之豐富,居五嶽之首。為整理方便計,凡刻有長篇銘文的摩崖石刻,一律稱“摩崖碑”;凡刻辭較短的題名、題記、題詩,一律稱“題名”、“題記”、“題詩”刻石。

墓誌

即埋於墓穴內,用以表彰死者功德、標明死者生卒年月及身份的石刻。墓誌之制始於魏晉,極盛於唐,宋以後逐漸衰落,而正式以“墓誌”為名始於北朝。墓誌的形制初無定製,有圭首似碑的,有圓首似碣的,有方板者,有長板者,也有陰及側並刻銘文的。後逐步定型為方板,縱橫一般為二三尺。泰山現存北魏羊祉墓誌,長寬皆82厘米,刻文44行,滿行45字。初始的墓誌本無蓋,有蓋的墓誌始於北魏,盛於隋唐。墓誌之制所以起源於魏晉時期,溯其原因,主要由於當時的官府屢申禁碑之律所致。經幢

泰山石刻

泰山石刻石造像

是指佛教用岩石雕鑿的各種佛像。在形式上,可分三種類型:摩崖造像:即把佛像鑿於崖壁上,就山壁鑿石為龕,佛像雕於龕內。有的配以題名、題記,或刻於其下及兩側。上雕鑿佛像,稱“石窟造像”。龍門石窟和山西大同的雲岡石窟皆為此類。

碑式造像:亦稱“造像碑”,即將佛像刻於碑石上,有的刻於碑的一面,有的刻於碑的二面或四面,其佛像或立或坐,或有龕,或無龕,碑之下層一般刻造像題記、題名。

石造像:既不刻於崖壁上,也不是刻在碑石上,而是把一塊岩石雕成佛像後,直接置於殿堂內。石像之下一般置以方形石座,石座周圍刻造像題記、題名。這種造像現存完整的不多,泰山現僅存3處造像底座及造像記,其石像早不知所在。

造像之風始於北魏初,盛行於北魏至唐代中葉,五代至宋初此風稍息,宋以後的造像不多見。從現存眾多的造像資料看,造像人有多有少,少者一人,多者幾十人甚至幾百人,有的是佛教徒,有的是皇親國戚或朝中重臣,更多的是普通老百姓。泰山現存的石造像數量不多,但種類不少。有的尚完整無缺,有的石像早毀,僅存造像題記。為了整理方便計,凡保存完整的稱為“石造像”,凡僅存題名題記的,則單稱“造像記”。