《四書集注》

《四書集注》 簡介

《四書集注》,

《四書集注》

《四書集注》 《四書集注》在二程解經的基礎上,參照各家之說,系統地發揮了理學思想。既注重文字詮釋,更著重於義理的闡發,這是以義理解經的代表作。書中發揮了儒家系統,論述了道、理、性、命、心、誠、格物致知、仁義禮智等哲學範疇及其關係,既辨析精微,又強調人倫日用,體現了以理為最高範疇的哲學體系以及強調認識方法、修養方法、道德實踐的特點。

《四書集注》一書,為歷代學者所重視。關於《四書集注》同朱熹其他著作的關係,其門人李性傳認為,朱熹的其他著作、《語類》與《四書集注》有矛盾的,應以《集注》為準;《集注》未論及的,以《語類》為助。此書受到歷代統治者的推崇,元朝以《四書集注》試士子,明代科學考試,亦以《四書集注》為準,影響極其深遠。

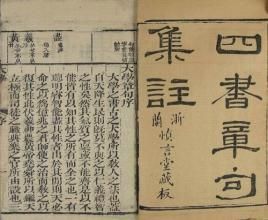

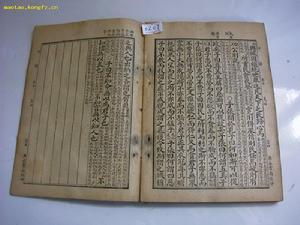

《四書集注》首刊於南宋紹熙元年(1190),後有元至正二十二年(1362)武林沈氏尚德堂刻本,明成化十六年(1480)刻本,明隆慶四年(1570)刻本,明萬曆十年(1582)刻本等。

成書經過

朱熹(1130-1200),

《四書集注》

《四書集注》 朱熹一生為編撰《四書集注》傾注了大量心血。他自稱從30歲起便開始對《論語集注》、《孟子集注》下功夫。隆興元年(1163年),他曾取二程及其門人朋友數家之說撰成《論語要義》。後又作《論語訓蒙口義》,以便於童子習學。乾道八年(1172年),朱熹又取二程、張載、范祖禹、呂希哲、呂大臨等幾家之說,加工薈萃,條疏整理,編成《論語精義》和《孟子精義》,後改名為《集義》。在以上兩書的基礎上,又進一步修改加工,於淳熙四年(1177年)完成了《論語集注》和《孟子集注》。因在注釋《論語》、《孟子》時,大量引用了二程及他人的說法,故以《集注》命名。

《大學》與《中庸》原是《禮記》中的篇章,至宋代時被單獨抽出。朱熹對二書加以注釋,並都加了“序”、“序引”,每章之後都進行總括。尤其是《大學》一書,朱熹以程頤的《改正大學》為底本,將《大學》分為“經”1章,傳10章,重新編排了章節。為了闡釋理學思想,還按照自己的意思編撰了一篇“格物傳”補入《大學》中。朱熹對《大學》、《中庸》的注釋以直抒己見為主,故名之為《大學章句》和《中庸章句》,完成時間是淳熙十六年(1189年)。

朱熹用畢生精力撰寫和反覆修改《四書集注》,前後凡40年。直至臨死前仍在修改《大學章句》中“誠意”章的注。真可謂孜孜程程,死而後已。

內容特點

《四書集注》充分反映了朱熹的“道統”學。

《四書集注》

《四書集注》 《四書集注》的編排次序,也頗具深意,將《大學》排在首位,《中庸》次之,而後才是《論語》、《孟子》。在朱熹看來,《大學》是“初學入德之門”,初學者應先學《大學》,然後再學其他。《大學章句》內容豐富,有格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下等“八條目”,是理學之倫理、政治、哲學的基本綱領,包含了理學之主要內容,所以朱熹特別看重它。《中庸》是“孔門傳授心法”的重要著作,是儒家相傳的思想原則,“中庸”是道德行為的最高標準,《中庸》所提出的“博學之,審問之,慎思之,明辨之”的學習過程和認識方法亦為朱熹所推重。所以,《大學》和《中庸》在朱熹的思想體系中,就占有很高的地位,它們的地位可“至比六經”,或在六經之上。這一點對後世產生了很大的影響。

《四書集注》也反映了朱熹的治學風格。在文字訓詁方面,他字斟句酌,反覆修改,力求通達和洗鍊。當然,由於時代的局限,也難免會有錯誤,後經清代學者加以指出改正。朱熹注釋《四書集注》,不局限於煩瑣的考據,更多的是從整體上探求與把握原書的思想體系,因而,他對古代儒學思想的理解往往比較深入。《四書集注》很重視義理的闡發,是以義理解經的代表作。書中的註解對理解原書的意思有一定的幫助。但朱熹並不是只作詮釋文字和解釋闡發原文義理的工作,他還把自己的觀點巧妙地貫穿其中,有時甚至不惜增加原書內容或改變原書的順序。當然,在作改動的地方,他都加了說明,由此可見他的治學態度是比較嚴肅的。

《四書集注》發揮了儒家學說,論述了道、理、性、命、心、誠、格物、致知、仁義禮智等哲學範疇,並加以闡釋發揮,提出了以理為最高範疇的哲學體系。書中還特別重視認識方法、修養方法和道德實踐等。

如對“天命之謂性”的解釋為:“命,猶令也。性,即理也。天以陰陽五行化生萬物,氣以成形,而理亦賦焉,猶命令也。於是人物之生,因各得其所賦之理,以為健順五常之德,所謂性也。”(《中庸章句》)這是說,一切事物的屬性都是最高的天理所賦予的。同樣,對《中庸》所提出的“誠”這一概念,朱熹也將其解釋為天理的屬性,“誠者,真實無妄之謂,天理之本然也”,達到誠,則為“人事之當然”(同上)。這就把“誠”納入了自己的思想體系。

《四書集注》

《四書集注》 在解釋《孟子》“萬物皆備於我”這一命題時,《孟子集注》解釋為:“此言理之本然也,大則君臣父子,小則事物細微,其當然之理,無一不具於性分之內也。”這一解釋,輕而易舉地把原先主觀唯心主義的命題闡發為理學的客觀唯心主義了。

關於“格物致知”,朱熹在《大學章句》中寫了143字的“傳文”,以補原書之“缺”,集中、明確地提出了他的認識論。“所謂致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而窮其理也。蓋人心之靈,莫不有知;而天下之物,莫不有理。唯於理有未窮,故其知有不盡也,是以大學始教,必使學者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益窮之,以求至乎其極。至於用力之久,而一旦豁然貫通焉,則眾物之表理精粗無不到,而吾心之全體大用無不明矣。此謂物格,此謂知之至也。”在註解中,他又對“格物致知”作了解釋:“致,推極也;知,猶識也。推盡吾之知識,欲其所知無不盡也。格,至也;物,猶事也。窮至事物之理,欲其極處無不到也。”在這裡,朱熹把認識的過程分為兩個階段,第一階段就是“格物窮理”,或“格物明理”;第二階段就是“致知”,推極心中固有的知識,從而達到無所不知。就認識論來看,朱熹所論是有一定道理的,但由於他要窮知的並非客觀物質世界及其規律,而是“天理”,這就把認識論納入了客觀唯心主義的哲學體系之中了。

《四書集注》還著重闡發了“仁政”思想。如對“百姓足,君孰與不足”的解釋為:“民富,則君不致獨貧;民貧,則君不能獨富。有若深言君民一體之意,以止公之厚斂也。為人上者,所宜深念也。”(《論語集注》)朱熹所論民與君之關係。完全繼承孔孟之仁政思想,與他做官時的為政之道也是相符的。反對橫徵暴斂、竭澤而漁,正是為了統治階級的長遠利益。可見,朱熹是地主階級中較有遠見的一分子。

貢獻影響

《四書集注》對後世產生了深遠的影響。

《四書集注》

《四書集注》 《四書集注》還被歷代封建統治者所推崇。南宋寧宗嘉定五年(1212年),把《論語集注》和《孟子集注》列入學官,作為法定的教科書。理宗於寶慶三年(1227年)下詔盛讚《四書集注》“有補治道”。宋以後,元、明、清三朝都以《四書集注》為學官教科書和科舉考試的標準答案。理學成為官方哲學,占據著封建思想的統治地位,而《四書集注》作為理學的重要著作,也被統治者捧到了一句一字皆為真理的高度,對中國封建社會後期思想產生了深遠、巨大的影響。

相關詞條

參考資料

1、《中國大百科全書》 中國大百科全書出版社

2、《中國少年兒童百科全書》 浙江教育出版社

3、《中國古代典籍一百種簡介》 電子科技大學出版社

4、http://www.xiaoshuo.com/readbook/00110904_15811_1.html

盤點世界經典名著

| 盤點世界經典名著。 |