內容概要

《大學》

《大學》《大學》是中國古代儒家經典《禮記》中的一篇。相傳為曾子所作。宋代程顥、程頤特別重視《大學》,曾分別將它從《禮記》中抽出來加以改編,使之獨立成篇。朱熹在二程改編的基礎上繼續加工、編排,分為“經”、“傳”,作成章句,,通過注釋闡發己意,並將它和《論語》、《孟子》、《中庸》合編為《四書》,在封建社會後期(元明清)影響極大。朱熹認為其中“經”是曾參記述孔子的話。“傳”是曾參門人記述曾參的話,但無明確根據。清初陳確曾著《大學辨》予以反駁,認為“決非秦以前儒者所作”。當代學者有人認為是秦漢之際儒者所作;也有人認為《大學》所說的“家”、“國”、“天下”分別屬於大夫、諸侯、天子所有,反映了秦統一以前的情況,當是戰國時期儒家的作品。

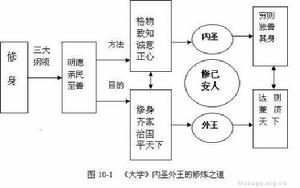

《大學》著重闡述了個人道德修養與社會治亂的關係,以“明明德”、“親民”、“止於至善”為修養的目標。 又提出實現天下大治的八個步驟,即 “格物”、“致知”、“誠意”、“正心”、“修身”、“齊家”、“治國”、“平天下”。其中每一個都以前一個為先決條件,而“修身”是其中最根本的、具有決定意義的一步,前四個是“修身”的方法途徑,後三個是“修身”的必然效果。從天子到庶人“皆以修身為本”,每個社會成員特別是統治者道德修養的好壞決定著社會的治亂。它明確肯定道德在社會生活中的作用。宋明理學把總括封建綱常的“理”或 “知” 看作天地萬物的主宰,是對這一觀點的繼承和發展。《大學》和《中庸》一樣提倡“慎獨”,主張在無人監督的情況下誠心誠意地恪守道德規範。這作為一種修養方法有合理之處,但也含有輕視社會實踐、偏重內心修養的傾向。《大學》反對統治者貪得無厭,不擇手段地聚斂財貨,提出“德者本也,財者末也”,“財聚則民散,財散則民聚”,“貨悖而入者,亦悖而出”,這些論點具有一定的進步意義。

《禮記》中的《大學》

大學

大學《大學》原為《禮記》第四十二篇。宋朝程顥、程頤兄弟把它從《禮記》中抽出,編次章句。朱熹將《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》合編注釋,稱為《四書》,從此《大學》成為儒家經典。至於《大學》的作者,程顥、程頤認為是“孔氏之遺言也”。朱熹把《大學》重新編排整理,分為“經”一章,“傳”十章。認為,“經一章蓋孔子之言,而曾子述之;其傳十章,則曾子之意而門人記之也。”就是說,“經”是孔子的話,曾子記錄下來;“傳”是曾子解釋“經”的話,由曾子的學生記錄下來。

《大學》的版本主要有兩個體系:一是經朱熹編排整理,劃分為經、傳的《大學章句》本;一是按原有次序排列的古本,即《禮記》中的《大學》原文。以朱熹《大學章句》本,流傳最廣、影響最大,本篇就是採用的《大學章句》本。

“大學”是對“國小”而言,是說它不是講“詳訓詁,明句讀”的“國小”,而是講治國安邦的“大學”。“大學”是大人之學。

《大學》為“初學入德之門也”。經一章提出了明明德、親民、止於至善三條綱領,又提出了格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下八個條目。八個條目是實現三條綱領的途徑。在八個條目中,修身是根本的一條,“自天子以至於庶人,壹是皆以修身為本”。十章分別解釋明明德、新民、止於至善、本末、格物致知、誠意、正心、修身、齊家、治國平天下。明明德是指弘揚光明正大的品德。新民是指讓人們革舊圖新。止於至善是指要達到最好的境界。本末是指做事要分清主次,抓住根本。格物致知是指窮究事物的原理來獲得知識。誠意就是“勿自欺”,不要“掩其不善而著其善”。正心就是端正自己的心思。修身就是加強自身修養,提高自身素質。齊家就是管理好自己的家庭、家族。治國平天下是談治理國家的事。怎樣治理國家呢?首先要作表率;自己討厭的,不加給別人;要得眾、慎得、生財、舉賢。“得眾則得國,失眾則失國”;“有德此有人,有人此有土,有土此有財”;見賢能舉,舉而能先。

《大學》原文

大學

大學大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。知止而後有定,定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得。物有本末,事有終始,知所先後,則近道矣。

古之欲明明德於天下者,先治其國,欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意;欲誠其意者,先致其知,致知在格物。物格而後知至,知至而後意誠,意誠而後心正,心正而後身修,身修而後家齊,家齊而後國治,國治而後天下平。自天子以至於庶人,壹是皆以修身為本。其本亂而末治者,否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。

康誥曰:“克明德。”大甲曰:“顧諟天之明命。”帝典曰:“克明峻德。”皆自明也。湯之盤銘曰:“苟日新,日日新,又日新。”康誥曰:“作新民。”詩云:“周雖舊邦,其命維新。”是故君子無所不用其極。詩云:“邦畿千里,唯民所止。”詩云:“綿蠻黃鳥,止於丘隅。”子曰:“於止,知其所止,可以人而不如鳥乎?”詩云:“穆穆文王,於緝熙敬止。”為人君止於仁,為人臣止於敬,為人子止於孝,為人父止於慈,與國人交止於信。

詩云:“贍彼淇澳,綠竹猗猗,有斐君子,如切如磋,如琢如磨,瑟兮澗兮,赫兮喧兮,有斐君子,終不可煊兮。”如切如磋者,道學也;如琢如磨者,自修也;瑟兮澗兮者,恂溧也;赫兮喧兮者,威儀也;有斐君子,終不可煊兮者,道盛德至善,民之不能忘也。詩云:“於戲!前王不忘。”君子賢其賢而親其親,小人樂其樂而利其利,此以沒世不忘也。

子曰:“聽訟,吾猶人也,必也使無訟乎!”無情者不得盡其辭,大畏民志,此謂知本。

此謂知本,此謂知之至也。

所謂誠其意者,毋自欺也。如惡惡臭,如好好色,此之謂自謙。故君子必慎其獨也。

小人閒居為不善,無所不至,見君子而後厭然,拚其不善,而著其善。人之視己,如見其肝肺然,則何益矣。此謂誠於中,形於外。故君子必慎其獨也。

曾子曰:“十目所視,十手所指,其嚴乎!”

富潤屋,德潤身,心廣體胖,故君子必誠其意。

所謂修身在正其心者,身有所忿惕則不得其正,有所恐懼則不得其正,有所好樂則不得其正,有所憂患則不得其正。心不在焉,視而不見,聽而不聞,食而不知其味,此謂修身在正其心。

所謂齊其家在修其身者,人之其所親愛而辟焉,之其所賤惡而辟焉,之其所敬畏而辟焉,之其所哀矜而辟焉,之其所敖惰而辟焉,故好而知其惡,惡而知其美者,天下鮮矣。故諺有之曰:“人莫之其子之惡,莫知其苗之碩。”此謂身不修,不可以齊其家。

所謂治國必齊其家者,其家不可教,而能教人者無之。故君子不出家而成教於國。孝者,所以事君也;弟者,所以事長也;慈者,所以使眾也。康誥曰:“如保赤子。”心誠求之,雖不中,不遠矣。未有學養子而後嫁者也。一家仁,一國興仁;一家讓,一國興讓;一人貪戾,一國作亂,其機如此。此謂一言賁事,一人定國。堯舜率天下以仁,而民從之;桀紂率天下以暴,而民從之。其所令,反其所好,而民不從。是故君子有諸己而後求諸人,無諸己而後非諸人。所藏乎身不恕,而能喻諸人者,未之有也。故治國在齊其家。詩云:“桃之夭夭,其葉蓁蓁,之子于歸,宜其家人。”宜其家人而後可以教國人。詩云:“宜兄宜弟。”宜兄宜弟,而後可以教國人。詩云:“其儀不忒,正是四國。”其為父子兄弟足法,而後民法之也。此謂治國在齊其家。

所謂平天下在治其國者,上老老而民興孝,上長長而民興弟,上恤孤而民不倍,是以君子有挈矩之道也。所惡於上,毋以使下;所惡於下,毋以事上;所惡於前,毋以先後;所惡於後,毋以從前;所惡於右,毋以交於左;所惡於左,毋以交於右,此之謂挈矩之道。詩云:“樂只君子,民之父母。”民之所好好之,民之所惡惡之,此之謂民之父母。詩云:“節彼南山,維石岩岩,赫赫師尹,民具爾瞻。”有國者不可以不慎,辟則為天下戮矣。詩云:“殷之未喪師,克配上帝,儀監於殷,峻命不易。”道得眾則得國,失眾則失國。是故君子先慎乎德,有德此有人,有人此有土,有土此有財,有財此有用。德者本也,財者末也。外本內末,爭民施奪,是故財聚則民散,財散則民聚。是故言悖而出者,亦悖而入;貨悖而入者,亦悖而出。康誥曰:“唯命不於常。”道善則得之,不善則失之矣。楚書曰:“楚國無以為寶,惟善以為寶。”舅犯曰:“亡人無以為寶,仁親為寶。”秦誓曰:“若有一個臣,斷斷兮,無他技,其心休休焉,其為有容焉。人之有技,若己有之;人之彥聖,其心好之,不啻若自其口出。實能容之,以能保我子孫黎民,尚亦有利哉!人之有技瑁嫉以惡之,人之彥聖,而違之俾不通。實不能容,以不能保我子孫黎民,亦曰殆哉!”唯仁人放流之,迸諸四夷,不與中國同。此謂唯仁人為能愛人,能惡人。見賢而不能舉,舉而不能先,命也。見不善而不能退,退而不能速,過也。好人之所惡,惡人之所好,是謂拂人之性,災必逮夫身。是故君子有大道,必忠信以得之,驕泰以失之。生財有大道,生之者眾,食之者寡,為之者疾,用之者舒,則財恆足矣。仁者以財發身,不仁者以身發財。未有上好仁而下不好義者也,未有好義其事不終者也,未有府庫財非其財者也。孟獻子曰:“畜馬乘,不察於雞豚;伐冰之家,不畜牛羊;百乘之家,不畜聚斂之臣。與其有聚斂之臣,寧有盜臣。”此謂國不以利為利,以義為利也。長國家而務財用者,必自小人矣。彼為善之,小人之使為國家,災害並至,雖有善者,亦無如之何矣。此謂國家不以利為利,以義為利也。

《大學》譯文

大學

大學大學的宗旨在於弘揚光明正大的品德,在於使人棄舊圖新,在於使人達到最完善的境界。知道應達到的境界才能夠志向堅定;志向堅定才能夠鎮靜不躁;鎮靜不躁才能夠心安理得;心安理得才能夠思慮周祥;思慮周祥才能夠有所收穫。每樣東西都有根本有枝未,每件事情都有開始有終結。明白了這本末始終的道理,就接近事物發展的規律了。古代那些要想在天下弘揚光明正大品德的人,先要治理好自己的國家;要想治理好自己的國家,先要管理好自己的家庭和家族;要想管理好自己的家庭和家族,先要修養自身的品性;要想修養自身的品性,先要端正自己的心思;要想端正自己的心思,先要使自己的意念真誠;要想使自己的意念真誠,先要使自己獲得知識;獲得知識的途徑在於認識、研究萬事萬物。通過對萬事萬物的認識、研究後才能獲得知識;獲得知識後意念才能真誠;意念真誠後心思才能端正;心思端正後才能修養品性;品性修養後才能管理好家庭和家族;管理好家庭和家族後才能治理好國家;治理好國家後天下才能太平。上自國家元首,下至平民百姓,人人都要以修養品性為根本。若這個根本被擾亂了,家庭、家族、國家、天下要治理好是不可能的。不分輕重緩急,本末倒置卻想做好事情,這也同樣是不可能的!

《康誥》說:“能夠弘揚光明的品德。”《太甲》說:“念念不忘這上天賦予的光明稟性。”《堯典》說:“能夠弘揚崇高的品德。”這些都是說要自己弘揚光明正大的品德。

商湯王刻在洗澡盆上的箴言說”如果能夠一天新,就應保持天天新,新了還要更新。” 《康誥》說:“激勵人棄舊圖新。” 《詩經》說,“周朝雖然是舊的國家,但卻稟受了新的天命。”所以,品德高尚的人無處下追求完善。

《詩經》說:“京城及其周圍,都是老百姓嚮往的地方。”《詩經》又說:“‘綿蠻’叫著的黃鳥,棲息在山岡上。”孔子說:“連黃鳥都知道它該棲息在什麼地方,難道人還可以不如一隻鳥兒嗎?”《詩經》說:“品德高尚的文王啊,為人光明磊落,做事始終莊重謹慎。”做國君的,要做到仁愛;做臣子的,要做到恭敬;做子女的,要做到孝順;做父親的,要做到慈愛;與他人交往,要做到講信用。《詩經》說:“看那淇水彎彎的岸邊,嫩綠的竹子鬱鬱蔥蔥。有一位文質彬彬的君子,研究學問如加工骨器,不斷切磋;修煉自己如打磨美玉,反覆琢磨。他莊重而開朗,儀表堂堂。這樣的一個文質彬彬的君子,真是令人難忘啊!”這裡所說的“如加工骨器,不斷切磋”,是指做學問的態度;這裡所說的“如打磨美玉,反覆琢磨”,是指自我修煉的精神;說他“莊重而開朗”,是指他內心謹慎而有所戒懼;說他“儀表堂堂”,是指他非常威嚴;說“這樣一個文質彬彬的君子,可真是令人難忘啊!”是指由於他品德非常高尚,達到了最完善的境界,所以使人難以忘懷。《詩經》說:“啊啊,前代的君王真使人難忘啊!”這是因為君主貴族們能夠以前代的君王為榜樣,尊重賢人,親近親族,一般平民百姓也都蒙受恩澤,享受安樂,獲得利益。所以,雖然前代君王已經去世,但人們還是永遠不會忘記他們。

孔子說:“聽訴訟審理案子,我也和別人一樣,目的在於使訴訟不再發生。”使隱瞞真實情況的人不敢花言巧語,使人心畏服,這就叫做抓住了根本。

這就叫做抓住了根本,這就叫知識達到頂點了。

使意念真誠的意思是說,不要自己欺騙自己。要像厭惡腐臭的氣味一樣,要像喜愛美麗的女人一樣,一切都發自內心。所以,品德高尚的人哪怕是在一個人獨處的時候,也一定要謹慎。

品德低下的人在私下裡無惡不作,一見到品德高尚的人便躲躲閃閃,掩蓋自己所做的壞事而自吹自擂。殊不知,別人看你自己,就像能看見你的心肺肝臟一樣清楚,掩蓋有什麼用呢?這就叫做內心的真實一定會表現到外表上來。所以,品德高尚的人哪怕是在一個人獨處的時候,也一定要謹慎。

曾子說:“十隻眼睛看著,十隻手指著,這難道不令人畏懼嗎?!”

財富可以裝飾房屋,品德卻可以修養身心,使心胸寬廣而身體舒泰安康。所以,品德高尚的人一定要使自己的意念真誠。

之所以說修養自身的品性要先端正自己的心思,是因為心有憤怒就不能夠端正;心有恐懼就不能夠端正;心有喜好就不能夠端正;心有憂慮就不能夠端正。

心思不端正就像心不在自己身上一樣:雖然在看,但卻像沒有看見一樣;雖然在聽,但卻像沒有聽見一樣;雖然在吃東西,但卻一點也不知道是什麼滋味。所以說,要修養自身的品性必須要先端正自己的心思。

之所以說管理好家庭和家族要先修養自身,是因為人們對於自己親愛的人會有偏愛;對於自己厭惡的人會有偏恨;對於自己敬畏的人會有偏向;對於自己同情的人會有偏心;對於自己輕視的人會有偏見。因此,很少有人能喜愛某人又看到那人的缺點,厭惡某人又看到那人的優點。所以有諺語說:“人都不知道自己孩子的壞,人都不滿足自己莊稼的好。”這就是不修養自身就不能管理好家庭和家族的道理。

之所以說治理國家必須先管理好自己的家庭和家族,是因為不能管教好家人而能管教好別人的人,是沒有的,所以,有修養的人在家裡就受到了治理國家方面的教育:對父母的孝順可以用於侍奉君主;對兄長的恭敬可以用於侍奉官長;對子女的慈愛可以用於統治民眾。

《康浩》說:“如同愛護嬰兒一樣。”內心真誠地去追求,即使達不到目標,也不會相差太遠。要知道,沒有先學會了養孩子再去出嫁的人啊!

一家仁愛,一國也會興起仁愛;一家禮讓,一國也會興起禮讓;一人貪婪暴戾,一國就會犯上作亂。其聯繫就是這樣緊密,這就叫做:一句話就會壞事,一個人就能安定國家。

堯舜用仁愛統治天下,老百姓就跟隨著仁愛;桀紂用凶暴統治天下,老百姓就跟隨著凶暴。統治者的命令與自己的實際做法相反,老百姓是不會服從的。所以,品德高尚的,總是自己先做到。然後才要求別人做到;自己先不這樣做,然後才要求別人不這樣做。不採取這種推己及人的恕道而想讓別人按自己的意思去做,那是不可能的。所以,要治理國家必須先管理好自己的家庭和家族。

《詩經》說:“桃花鮮美,樹葉茂密,這個姑娘出嫁了、讓全家人都和睦。”讓全家人都和睦,然後才能夠讓一國的人都和睦。《詩經》說:“兄弟和睦。”兄弟和睦了,然後才能夠讓一國的人都和睦。《詩經》說:“容貌舉止莊重嚴肅,成為四方國家的表率。”只有當一個人無論是作為父親、兒子,還是兄長、弟弟時都值得人效法時,老百姓才會去效法他。這就是要治理國家必須先管理好家庭和家族的道理。

《大學》

《大學》之所隊說平定天下要治理好自己的國家,是因為,在上位的人尊敬老人,老百姓就會孝順自己的父母,在上位的人尊重長輩,老百姓就會尊重自己的兄長;在上位的人體恤救濟孤兒,老百姓也會同樣跟著去做。所以,品德高尚的人總是實行以身作則,推已及人的“絜矩之道”。

如果厭惡上司對你的某種行為,就不要用這種行為去對待你的下屬;如果厭惡下屬對你的某種行為,就不要用這種行為去對待你的上司;如果厭惡在你前面的人對你的某種行為,就不要用這種行為去對待在你後面的人;如果厭惡在你後面的人對你的某種行為,就不要用這種行為去對待在你前面的人;如果厭惡在你右邊的人對你的某種行為,就不要用這種行為去對待在你左邊的人;如果厭惡在你左邊的人對你的某種行為,就不要用這種行為去對待在你右邊的人。這就叫做“絜矩之道”。

《詩經》說:“使人心悅誠服的國君啊,是老百姓的父母。”老百姓喜歡的他也喜歡,老百姓厭惡的他也厭惡,這樣的國君就可以說是老百姓的父母了。《詩經》說:“巍峨的南山啊,岩石聳立。顯赫的尹太師啊,百姓都仰望你。”統治國家的人不可不謹慎。稍有偏頗,就會被天下人推翻。《詩經》說:“殷朝沒有喪失民心的時候,還是能夠與上天的要求相符的。請用殷朝作個鑑戒吧,守住天命並不是一件容易的事。”這就是說,得到民心就能得到國家,失去民心就會失去國家。

所以,品德高尚的人首先注重修養德行。有德行才會有人擁護,有人擁護才能保有土地,有土地才會有財富,有財富才能供給使用,德是根本,財是枝末,假如把根本當成了外在的東西,卻把枝末當成了內在的根本,那就會和老百姓爭奪利益。所以,君王聚財斂貨,民心就會失散;君王散財於民,民心就會聚在一起。這正如你說話不講道理,人家也會用不講道理的話來回答你;財貨來路不明不白,總有一天也會不明不白地失去。

《康浩》說:“天命是不會始終如一的。”這就是說,行善便會得到天命,不行善便會失去天命。《楚書》說:“楚國沒有什麼是寶,只是把善當作寶。”舅犯說,“流亡在外的人沒有什麼是寶,只是把仁愛當作寶。”

《大學》

《大學》《秦誓》說:“如果有這樣一位大臣,忠誠老實,雖然沒有什麼特別的本領,但他心胸寬廣,有容人的肚量,別人有本領,就如同他自己有一樣;別人德才兼備,他心悅誠服,不只是在口頭上表示,而是打心眼裡讚賞。用這種人,是可以保護我的子孫和百姓的,是可以為他們造福的啊!相反,如果別人有本領,他就妒嫉、厭惡;別人德才兼備,他便想方設法壓制,排擠,無論如何容忍不得。用這種人,不僅不能保護我的子孫和百姓,而且可以說是危險得很!”因此,有仁德的人會把這種容不得人的人流放,把他們驅逐到邊遠的四夷之地去,不讓他們同住在國中。這說明,有德的人愛憎分明,發現賢才而不能選拔,選拔了而不能重用,這是輕慢:發現惡人而不能,了而不能把他驅逐得遠遠的,這是過錯。喜歡眾人所厭惡的,厭惡眾人所喜歡的,這是違背人的本性,災難必定要落到自己身上。所以,做國君的人有正確的途徑:忠誠信義,便會獲得一切;驕奢放縱,便會失去一切。

生產財富也有正確的途徑;生產的人多,消費的人少;生產的人勤奮,消費的人節省。這樣,財富便會經常充足。仁愛的人仗義疏財以修養自身的德行,不仁的人不惜以生命為代價去斂錢發財。沒有在上位的人喜愛仁德,而在下位的人卻不喜愛忠義的;沒有喜愛忠義而做事卻半途而廢的;沒有國庫里的財物不是屬於國君的。孟獻子說:“養了四匹馬拉車的士大夫之家,就不需再去養雞養豬;祭祀用凍的卿大夫家,就不要再去養牛養羊;擁有一百輛兵車的諸侯之家,就不要去收養搜刮民財的家臣。與其有搜刮民財的家臣,不如有偷盜東西的家臣。”這意思是說,一個國家不應該以財貨為利益,而應該以仁義為利益。做了國君卻還一心想著聚斂財貨,這必然是有小人在誘導,而那國君還以為這些小人是好人,讓他們去處理國家大事,結果是天災人禍一齊降臨。這時雖有賢能的人,卻也沒有辦法挽救了。所以,一個國家不應該以財貨為利益,而應該以仁義為利益。

影響

《大學》從成篇直到北宋儒學復興之前的千餘年間,作為經學化的《禮記》中的一篇,並未受到特別的重視。此間雖有鄭玄為之作注,孔穎達為之作疏,卻都是並《禮記》而行。另外犖犖大者如南梁皇侃、北周熊安生二家的《禮記義疏》,其中應該也有對於《大學》的闡釋,但已亡佚而不可見。雖然如此,《大學》所秉承的往聖先賢德性倫理政治之道,卻並未中絕。據《漢書·董仲舒傳》載,董仲舒以賢良文學應對漢武帝策命時曾曰:“故為人君者,正心以正朝廷,正朝廷以正百官,正百官以正萬民,正萬民以正四方。四方正,遠近莫敢不壹於正,而亡有邪氣奸其間者。是以陰陽調而風雨時,群生和而萬民殖,五穀孰而草木茂,天地之間被潤澤而大豐美,四海之內聞盛德而皆彳來臣,諸福之物,可致之祥,莫不畢至,而王道終矣。”這顯然是以內聖外王之道鞭策武帝,其思想來源雖不必出自《大學》,但從董仲舒對策中引曾子所謂“尊其所聞,則高明矣;行其所知,則光大矣。高明光大,不在於它,在乎加之意而已”的言論來看,其對曾子之學的了解應該是沒有問題的。

洎乎中唐,韓愈鑒於佛、老二家“欲治其心而外天下國家,滅其天常;子焉而不父其父,臣焉而不君其君,民焉而不事其事”的嚴重現實,直接引述《大學》“古之欲明明德於天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意”一段,以《大學》所秉承的堯、舜、禹、湯、文、武、周、孔內外貫通、德業兼修的德性倫理政治之道,批判佛、老的“一人之私言”。《原道》正是由於在儒家與佛、老的劇烈思想交鋒中所凸顯的獨特而重大意義,《大學》逐漸為世人所看重。

迨及北宋中期司馬光《中庸大學廣義》出,《大學》始離《禮記》而單行。(注: 據南宋王義山《稼村類稿》卷4《宋史類纂序》載,北宋仁宗曾於天聖四年(1026年)賜新科進士《大學》篇,其卷15《稼村書院〈甲戌秋課試〉》又載仁宗曾於寶元元年(1038)賜新科進士《大學》篇,誠如此,則《大學》離《禮記》而單行當稍早於司馬光《中庸大學廣義》。然查《宋史》,並未見仁宗賜新科進士《大學》篇之記載,故本文不取王氏之說。)其後宋元明清通儒碩學,幾乎鮮有不對《大學》加以闡發者。諸代《藝文志》以及《四庫全書總目》著錄《大學》專門著述達60餘種,而以“四書”為名論及《大學》的著作尚不知凡幾,更兼許多關於《大學》的篇章被收入學者文集而未另行著錄(如《明道先生改正大學》、《伊川先生改正大學》便被收入《二程全書》中),因此完全可以說,《大學》乃是由宋迄清900年間最為流行的經典之一,它對當時社會思想產生的影響也就可想而知。而在所有依《大學》立論的著述中,對社會思想發生了最為重大和深遠影響的,當推朱熹的《大學章句》,其次便是王守仁的《大學古本注》。

在《大學章句》中,朱熹遵從程子觀點,認為《禮記》中的《大學》一篇(即後來王守仁所謂“大學古本”)“為書猶頗放失”,故“采而輯之”,“補其闕略”。《大學章句序》所謂“采而輯之”,除了將古本“在親民”之“親”注改為“新”、“身有所忿”之“身”注改為“心”之外,最主要地是將古本分為“經”一章、“傳”十章,並按“經”之“明明德”、“新民”、“止於至善”、“本末”、“格物致知”、“誠意”、“正心修身”、“修身齊家”、“齊家治國”、“治國平天下”的論說次序,對“傳”文直接進行了調整。所謂“補其闕略”,則是在“傳”之第五章下,以按語形式補入一段曰:“所謂致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而窮其理也。蓋人心之靈莫不有知,而天下之物莫不有理,惟於理有未窮,故其知有不盡也。是以大學始教,必使學者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益窮之,以求至乎其極。至於用力之久,而一旦豁然貫通焉,則眾物之表里精粗無不到,而吾心之全體大用無不明矣。此謂物格,此謂知之致也。”《大學章句》朱熹的輯補,從形式上看,是為了使《大學》的結構更加嚴謹,文句更加完整;且如“傳”之第二章所引《盤銘》、《康誥》、《詩·大雅·文王》均突出“新”義,亦可證明“經”之相應部分的“在親民”當作“在新民”。不過,在實質上,對《大學》的這種大刀闊斧的調整,則是為了凸顯程朱一系內外並重、格物明理、德知兼修而最終以知輔德的本體—工夫論。這一點,從上引朱熹“格物致知補傳”所謂“眾物之表里精粗無不到,而吾心之全體大用無不明”已可見出;而其《大學章句序》關於通過“外有以極其規模之大,而內有以盡其節目之詳”的“大學之明法”以變化氣質之稟而復歸天賦德性的觀點,則更加明確地表達了這一思想。朱熹的《大學章句》,隨其《四書章句集注》一道,曆元明清諸朝一直被作為學校教育及科舉取士的基本程式,由此,《大學》的思想內容也就通過朝野士大夫的思行言教而輻射到整個社會心理之中。

在朱熹《大學章句》大行於天下的歷史氛圍中,王守仁起而對之提出了異議。他批評朱熹對《大學》舊本的調整是“合之以敬而益綴,補之以傳而益離”,認為“舊本析而聖人之意亡矣”,故而“去分章而復舊本,傍為之什,以引其義”《大學古本序》。王守仁這種“悉以舊本為正”的做法,甚至連其親密弟子都“始聞而駭”。究其實質,王守仁是基於“聖人之道,吾性自足,不假外求”的“格物致知之旨”《姚江學案》,標舉“《大學》之要,誠意而已”的所謂“聖人之心”《大學古本序》,以反對程朱理學格物明理、內外並重的工夫進路。王守仁所謂“格物致知之旨”,即“致吾心之良知於事事物物也。……致吾心之良知者,致知也。事事物物皆得其理者,格物也”,《傳習錄中·答顧東橋書》這也就是專一用力於內以求本心之誠、進而將本心之誠顯發推擴於外的工夫進路。毫無疑問,在心與理的本體論以及內與外的工夫論方面,王守仁與朱熹確實大相逕庭,王學以其完成形態的心學體系而與程朱理學相頡頏。然而,朱、王之異,克就其形下層面的意義來看,只是對於大學之道成德進路之擇取方式及其工夫次第的不同,而對以“止於至善”為歸宿的大學之道本身的服膺,則是一致無二的。在《大學》思想影響的普及和深入方面,朱、王之爭非但沒有產生消極作用,反而具有非常積極的意義。王守仁之後的儒者,幾乎鮮有不究心於《大學》而在朱、王之間做出抉擇或加以折中者,關於這一點,《四庫全書總目·經部·四書類》頗有反映。由此,《大學》通過理學和心學兩大學脈而更加全面地包絡了士人思想和社會意識,成為中國古代社會後期最重要的儒家經典之一。