概述

《爨龍顏碑》

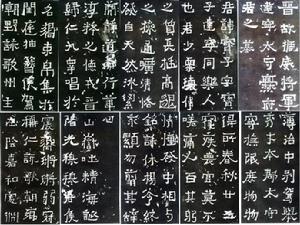

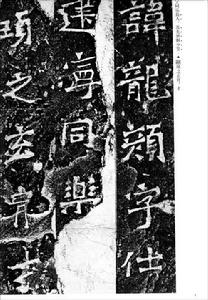

《爨龍顏碑》《爨龍顏碑》,又稱《宋故龍驤將軍護鎮蠻校尉寧州刺史邛都縣侯爨使君之碑》,南朝劉宋大明二年(公元四五八年)鐫立。

《爨龍顏碑》,正書。碑陽二十四行,每行四十五字。碑陰刻職官題名三更,上列十五行,中列十七行,下列十六行。

《爨龍顏碑》與晉《爨寶子碑》並稱為“二爨”,因該碑高、寬都大於《晉爨寶子碑》,又有“大爨”之稱。

《爨龍顏碑》是流傳絕少的南朝碑刻之一。書法饒有隸意,氣勢雄強;結構多變,布局參差有致,後人認為它的書法,與北魏《張猛龍碑》用筆近似。它是研究南北書派的重要書法作品。

清代道光年間,阮元在雲南陸良訪得此碑,即受到書法界的廣泛重視。清代楊守敬在《評碑記》中說:“正書自《葛祚碑》數字而外,此為最古,絕用隸法,極其變化,雖亦兼折刀之筆,而溫醇爾雅”。

現據初拓佳本影印出版,供廣大書法愛好者參考學習。

外形及內容

《爨龍顏碑》

《爨龍顏碑》《爨龍顏碑》為長方形,額半圓形,高3.38米,上寬1.35米,下寬1.46米,厚0.25米。同“爨寶子碑”相比,高出1.55米,平均寬超出0.715米,厚則超出0.04米。稱其為“大爨”是名副其實的。

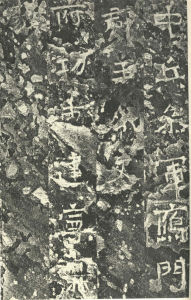

碑額有青龍、白虎、朱雀浮雕。下部正中有穿(洞),左右是日、月浮雕,日中有竣鳥,月中有蟾蜍。碑陽正書24行一共904字。碑陰是題名,分上、中、下三段,共313字,均為正書。碑文敘述的是爨氏家族的淵源,追述死者祖孫三代的仕歷,表明當時爨氏勢力的格外強大及其與中央政權的關係。

歷史

《爨龍顏碑》

《爨龍顏碑》碑立於南朝劉宋二年(458),是爨龍顏死後12年所立,比“小爨”晚53年,到現在已有1500多年的歷史。碑文為爨道慶所作。

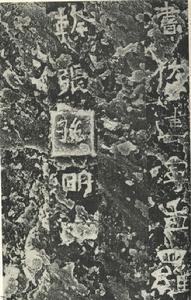

此碑在元人李京的《雲南志略》中就有著錄,明萬曆年間的《雲南通志》中也有記載。清道光七年,雲貴總督、金石學家阮元在陸良貞元堡即現在的薛官堡訪得,令知州張浩建亭保護,並寫了跋語。此碑從此聞名於世。

價值

《爨龍顏碑》

《爨龍顏碑》據考證,爨龍顏活了61歲,比起爨寶子,他是很長壽的。正因為這樣,碑身形制高大,碑文內容較為豐富,為研究統治南中數百年的爨氏大姓提供了極為寶貴的史料。而其碑文的字裡行間,也非常自豪地從側面證實了爨氏的強盛,折射出滇東這塊沃土昔日的繁榮。這種繁榮既體現了邊疆與中央政府的親密關係,也體現了邊疆各族的團結與融合,這正是我們研究雲南民族歷史的珍貴資料,更是研究我們常常引以為自豪的“爨鄉”的難得的一筆財富。

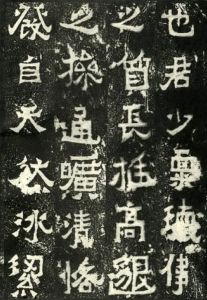

同《爨寶子碑》一樣,其碑文的書法藝術亦具有很高的藝術價值,其書法雄強茂美,結體以方整為主,但轉折處已使用圓轉筆法,而不象《爨寶子碑》那樣如矩形的折角,更具有楷書的特徵。我們可以從《爨龍顏碑》筆畫的圓潤剛強,窺見其運筆實源於篆法,起筆雖有方圓之分,但筆劃均極為厚重。《爨龍顏碑》在手法上俯仰揖讓,疏密相間,在結構上姿 態奇逸,舒斂自如。康有為在《廣藝舟雙揖》中,推其為“神品第一”、“古今楷法第一”,稱其“下畫如昆刀刻玉,但見渾美;布勢如精工畫人,各有意度,當為隸楷極則。”清道光年間雲貴總督阮元為保護此碑而寫的“跋”中說:“此碑文體書法皆漢晉真傳,求之北地亦不可多得”。“乃雲南第一古石”。縱觀全碑書法筆力道勁,像刀斧擊鑿而成,是研究我國書法由隸轉楷的演變過程中的重要文獻。

特點

《爨龍顏碑》雄厚勁健,溫醇渾美,清剛肅整。樸拙中生靈動,縱放中出凝練。因而通篇結字章法大開大合,欹正相生,變化多端,朴茂燦爛。

《爨龍顏碑》與《爨寶子碑》並稱“二爨”。是書法之奇品。

評價

爨龍顏碑

爨龍顏碑康有為在《廣藝舟雙楫》中稱《爨龍顏碑》為“神品”第一,曰:“下筆如昆刀刻玉,但見混美,布勢如精工畫人,各有意度,當為隸楷極則。”《爨龍顏碑》比《爨寶子碑》楷意更濃,以方筆為主,方圓並用,具有濃郁的隸書氣息。桂馥跋此碑曰:“正法兼用隸法,饒有樸拙之趣。

學習要點

學習《爨龍顏碑》,應先具北碑基礎,進而習隸書,然後琢磨其碑的結體和用筆就易體悟“下筆如昆刀刻玉”、“布勢如精工畫人”之奧理,可把握其“正法兼用隸法”之精神,再做追本溯源,循序漸進的系統學習,最終達到知其流變,駕馭創作的能力。