概述

《泰山刻石》

《泰山刻石》秦始皇統一中國後,在其統治疆域內曾先後刻石七處。現大多磨滅,惟存《琅王牙台刻石》和《泰山刻石》。《泰山刻石》等都是在書同文的歷史背景下產生的書體,世稱小篆。

據考證,原刻石立於泰山玉皇頂南沿以下約七米碑亭處,明嘉靖三十八年(公元1559年)以後,此石流落在碧霞元君祠西牆外的玉女池旁。時僅存二世詔書四行29字,北平許氏搜得斷石置於碧霞元君祠,並刻許氏隸書跋文兩行於其左下方。至清雍正八年(公元1730年)由丁皂保將此石移置碧霞元君祠之東廡。清乾隆五年(公元1740年)六月,碧霞祠遭火災,石佚。至清嘉慶二十年(公元1815年)春,由蔣因培等人在玉女池中覓得殘石兩塊,尚存“斯臣去疾昧死臣請矣臣”十殘字。後幾經磨難,現殘石存泰安岱廟內。

《泰山刻石》傳世拓本最早者,見有明代安國所藏兩冊,一冊存165字;一冊存53字。兩冊皆宋拓本,現存日本。再有拓本就是29字本了。高邕之得一本,號稱泰山殘石樓;羅叔言得一本,輯入《秦金石刻辭》;孫星衍得一本即摹刻於魏高貞碑陰。可見29字本也極難得。

秦泰山刻石歷代多有摹刻拓本,現存清聶劍光摹刻的明拓本29字和徐宗乾摹刻的舊拓本29字兩塊刻石,均陳列於岱廟碑廊。1987年泰安市博物館複製秦刻石全文立於岱廟後寢宮。

來歷

李斯《泰山刻石》

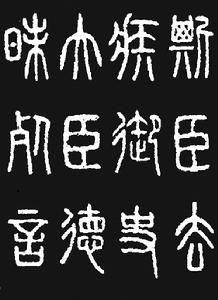

李斯《泰山刻石》秦《泰山刻石》宋拓165字本。秦始皇攻滅六國,一統天下,採納丞相李斯(公元前284—公元前208年)的建議,以小篆為正字,統一文字。李斯小篆唯一的傳世真跡,便是《泰山刻石》。又稱《封泰山碑》。

內容

內容是頌揚秦始皇的功德。此刻石為四面環刻,三面為始皇詔,為秦始皇二十八年(公元前219年)所刻,共144字;一面二世詔,為秦二世胡亥即位第一年(公元前209年)刻制,共78字。刻石四面廣狹不等, 刻字22行,每行12字,共222字。

歷史

泰山刻石

泰山刻石《泰山刻石》矗立於泰山之巔碧霞祠西側。經過兩千多年的風雨滄桑,屢遭劫難,極富傳奇色彩。漢代至隋唐罕有人提起,至宋代開始引起注意。宋真宗封禪泰山時,兗州太守獻出40餘字拓本。歐陽修好友江鄰幾任奉符縣令時,親臨岱頂尋訪此碑,尚存數十字。

北宋劉跂是歷史上最早對《泰山刻石》進行詳細考察的第一人,他兩次登臨泰山,弄清了刻石的石材、形制情況,最大發現是弄清了刻石四面刻字,除了秦始皇刻辭,還有二世刻辭。他親自墨拓,得146字,在《泰山秦篆譜序》中作了詳盡的記載,為研究秦始皇刻石提供了寶貴資料。歐陽修《集古錄》、趙明誠《金石錄》都有著錄。

元拓本存50餘字,明代嘉靖年間刻石被毀,僅存二世詔書29字,移置碧霞祠東廡,現流傳29字“臣斯臣去疾御史夫臣昧死言臣請具刻詔書金石刻因明白矣臣昧 死請”拓本即出於此。清乾隆五年(公元1740年)碧霞祠毀於火,此石遂失。

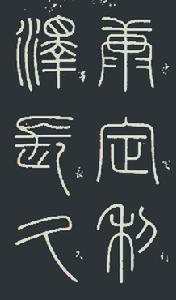

嘉慶二十年(公元1815年)在岱頂整修時被發現,僅餘殘石兩塊,存10字“臣斯臣去疾昧死請矣臣”,嵌於大觀峰前東嶽廟牆外側之“讀碑亭”內。道光十二年(公元1832年)讀碑亭倒塌,泰安縣令徐宗乾“索殘石於瓦礫中”,移至山下岱廟中保存。光緒十六年(公元1890年)殘石被盜,縣令毛蜀雲大索十日,得石於泰城北關橋下。1901年羅正均作亭護之,時已僅存現在的9字(有說9字半,又說10字:“臣去疾臣請矣臣”七字完整,“斯昧死”三字殘泐)。宣統二年(公元1910年)五月,泰安知縣俞慶瀾在岱廟環詠亭附近專門建亭置放。1928年遷於岱廟東御座,修築一座門式碑龕,將殘石壘砌其中。

新中國成立後,在碑龕正面鑲裝玻璃保護,列為國家一級文物,使遊客能一睹李斯小篆風采。

價值

《泰山刻石》在書法史上,上接《石鼓文》之遺緒,下開漢篆之先河,是中國古文字的最後階段。觀其書法,用筆似錐畫沙,勁如屈鐵,體態狹長,結構上緊下松,平穩端嚴,疏密勻停,雍容淵雅,有廟堂之概。而今傳世《泰山刻石》拓本,存字最多且比較可信、最為著名的就是現藏日本東京台東區書道博物館的宋拓《泰山刻石》165字和53字本。原均系明代江蘇錫山人安國(字民泰,號桂坡,)舊藏,上世紀三十年代流入日本。

仇高馳《解密泰山刻石》

仇高馳《解密泰山刻石》秦泰山刻石具有重要的藝術價值和歷史價值。書法嚴謹渾厚,平穩端寧;字形公正勻稱,修長宛轉;線條圓健似鐵,愈圓愈方;結構左右對稱,橫平豎直,外拙內巧,疏密適宜。元赫經贊道:“拳如釵股直如筋,曲鐵碾玉秀且奇。千年瘦勁益飛動,回視諸家肥更痴。”《岱史》稱:“秦雖無道,其所立有絕人者,其文字、 書法世莫能及。”魯迅認為秦泰山刻石“質而能壯,實漢晉碑銘所從出也”。此刻為一級文物藏品。