陶瓷工藝

永樂青花雙耳扁瓶

永樂青花雙耳扁瓶粉彩是將玻璃白調入彩料,呈不透明色,柔媚鮮艷,類似清代花鳥畫家惲壽平所創花鳥畫派的工筆畫。琺瑯彩是將琺瑯料繪在瓷胎上,烘燒而成,瓷胎系由景德鎮窯燒成後,運抵北京,交造辦處琺瑯作彩繪燒

蘇式手爐

蘇式手爐景德鎮民窯在官窯影響下也有了巨大發展,留下了無數件質樸可愛的製品。福建德化窯也是明清兩代的地方名窯,所產瓷器,胎質緻密。其中白釉溫潤,多仿犀角杯。何朝宗為德化窯最著名的瓷塑藝術家,其代表作為《達摩過海像》。江蘇宜興紫砂茶壺系由明末金山寺僧人首創,經時大彬加工改進,有著單純樸素、典雅淳厚的美感。另外,像宜興仿鈞釉瓷也是成功之舉,而廣東石灣窯仿鈞瓷,粗獷樸拙,具有嶺南地方的特殊風趣。

紡織工藝

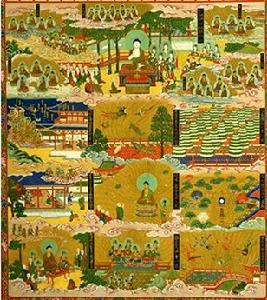

清代五彩織成錦《極樂世界圖》(局部)

清代五彩織成錦《極樂世界圖》(局部)浙江以素織為著,蘇州以妝花見長。妝花系採用“挖花”工藝,可隨時換色,多達20餘種。改機為明弘治年間福建機杼工林洪緞織,可能是4層緞機所織雙層中空袋狀織物。緙絲在明代已有鳳尾戧等多種技法,清代以蘇州緙絲最為有名,除仿緙名人書畫作品外,還緙作服裝、圍幔、屏風、靠墊、包首等。雙面緙絲難度較大,為偷工減料,乾隆時緙絲竟用筆勾勒細部,結果適得其反,斷送了它的藝術生命。明清刺繡業迅速發展,形成不同地方特色,出現了顧繡、蘇繡、湘繡、粵繡、蜀繡、京繡。

顧繡始於明嘉靖年間的上海顧名世家,故名,顧繡以繡繪結合著稱,所織物品深得當時名流董其昌等許多書畫家的賞識和推崇,以唯一的文人繡派聞名當時並影響後世。蘇繡以針腳細密,色彩典雅為其特點,其工藝講究平齊細密,勻順和光,圖案多採用分面推暈的方法,具有濃郁的裝飾性。湘繡於清代後期形成獨立系統,作風寫實,以猛獸為題的作品最具特色,其針法多用施針,同時間以雙印、四印、齊、柔等一系列針法,所繡物象富有真實感。粵繡以百鳥、雞等為題,花紋繁縟,色彩濃艷,具有獨特的效果。蜀繡以成都為中心,以用線工整厚重,設色明快,而受到人們的喜愛。京繡以皇室繡作為中心,以皇家為服務對象,繡品精巧富麗。

另外,像北京灑線繡及山東、河北的衣線繡等也頗具地方風采。印染業在此時已遍及全國城鎮,工藝發達,色彩豐富,主要有染經綢、夾纈、蠟染、藍白印花布、油彩印花布、滾筒印花布、澆花布等品種。毛質氈毯以蒙、藏、維吾爾等少數民族地區最為盛行,均富有本民族特色。蘇州則以善仿織洋毯著稱。少數民族的紡織、印染、刺繡、編織等大都完成於婦女之手,因多數是自己使用,故隨心所欲,不拘一格。壯族的壯錦,維吾爾族的回回錦、和闐綢、金銀線地毯,藏族氆氌,苗族蠟染,黎、哈薩克等族的刺繡都是各民族手工藝的瑰寶。

雕漆工藝

黑漆嵌螺鈿雲龍紋長方盒

黑漆嵌螺鈿雲龍紋長方盒清末北京由修補雕漆發展到仿永樂、宣德和乾隆雕漆。蒔繪漆為日本名漆,明代宣德年間漆工楊氏受命赴日學習蒔繪漆,回國仿製,其子楊塤從學,所制足以亂真。另有漆工蔣回回也善仿蒔繪漆,清代蘇州仿蒔繪漆極盛,金漆輝映,富麗堂皇。明末清初出現的軟螺鈿則是螺鈿的新品種。新安(今安徽省新安縣)方信川鈿嵌堆、揚州盧葵生砂鈿鑲嵌漆均名震一時。戧金、脫胎等漆器也都有不同程度的進步。

金屬工藝

清朝金銀器

清朝金銀器鑄銅工藝獲得了特殊發展,最著名的是鑄於永樂年間,現存於北京大鐘寺的金剛華嚴鐘,通高6。94米,外徑3。3米,重約46。5噸,為國內現存最大銅鐘。鍾內外鑄有《華嚴經》、《金剛經》、《金光明經》等,共22。7萬餘館閣體楷字。字型典雅嚴謹、端莊秀媚。宣德鼎爐,因產於宣德年間,又稱宣德爐,以後歷代均有仿製。據文獻記載,是以外國的銅、鉛、錫、紫砂、胭脂石、安瀾砂等原料,經多達十二煉後成器,以充廟宇供器或室內案頭陳設。因其名貴異常,傳世稀少,故內廷與廠肆仿製成風。鑄銅名家胡文明、張明歧、石叟等皆有製品傳世。紫禁城內的銅獅、銅爐、銅缸、銅龜、銅鶴等陳設足以代表乾隆年間鑄銅工藝的水平。

金銀工藝是鐵器的裝飾,在少數民族地區尤為盛行。多層鏤空金銀鐵碗套是藏族鐵金工藝的精華。清初安徽蕪湖鐵工湯鵬,創鐵畫,錘鍛鐵塊,製成多種書畫作品,別具一格。錫器作為銀器的代用品而通行民間,明末清初歸復善制錫壺,繼之者有朱堅、陳鴻壽等人,所制錫壺頗受文人讚美。

玻璃工藝

清乾隆白套藍纏枝花卉紋筒式爐

清乾隆白套藍纏枝花卉紋筒式爐廣州是清代南方玻璃的主要產地,與西方玻璃有著密切聯繫,自稱“廣鑄”,亦有以歐洲玻璃殘器為原料的再熔玻璃,與進口玻璃相對,亦稱“土玻璃”。蘇州玻璃稱為“蘇鑄”,似不及“廣鑄”。在此基礎上清宮於康熙三十五年成立了皇家玻璃廠,初期從廣州召募玻璃匠進內廷燒造玻璃器,雍正以後以博山吹玻璃匠取代廣州匠人。

乾隆初年歐洲傳教士玻璃匠汪執中、紀文兩人進內廷燒造玻璃器,完成了圓明園西洋樓吊燈等巨大工程。現存玻璃廠產品有爐、瓶、罐、盆、缽、盤、碗、鼻煙壺及肖生等器物。顏色有涅白、硨磲白、淺黃、嬌黃、雄黃、亮茶、亮茶黃、月白、寶藍、空藍、亮淺藍、亮深藍、豆青、亮深紅、亮玫瑰紅、亮寶石紅、珊瑚紅、豇豆紫、淺紫、亮深紫、桃紅、綠、粉綠、翡翠綠、水晶、茶晶、黑等20餘種。另有金星料、絞絲、夾金、夾彩等複色玻璃,並使用描彩、描金、泥金、琺瑯彩、套料、隱起、陰刻等裝飾手法。古月軒據傳是以琺瑯書寫乾隆年制款、題詩印章和彩繪圖案的玻璃器,但迄今未見傳世之物。道光年間,玻璃燒造技術下降,從鹹豐起內廷僅制素玻璃器,1911年隨清亡而告終。

琺瑯器工藝

明代景泰藍纏枝花抱月瓶

明代景泰藍纏枝花抱月瓶清朝內廷琺瑯廠也做鏨胎琺瑯,然數量甚微。畫琺瑯一說始於明代,現存實物自清代康熙始。康熙畫琺瑯有試製和規格化的兩種產品。據估計,清代最早的畫琺瑯可能於開海禁之後,西歐畫琺瑯器傳入廣州,先由廣州工匠試製燒成。但內廷琺瑯廠也經歷過獨立試燒的過程,傳教士中的琺瑯匠是晚於廣州琺瑯匠數年才進入內廷的,故在傳播燒造畫琺瑯的技術上所起作用不大。畫琺瑯的最大產地是廣州,不僅有規模巨大的畫琺瑯行業和作坊,且還向內廷輸送畫琺瑯匠人,提供廣州生產或進口的琺瑯料及數量龐大的成品。但在作工、風格上卻互為殊異,有“恭造”與“外造”,皇家與地方之分。藝術上也既互相聯繫、又互為區別,涇渭分明。晚清廣州畫琺瑯絕跡,僅北京民間作坊尚在生產,但質量低下,已非昔日面貌。透明琺瑯幾乎只廣州獨家生產,而燒藍則在全國城鄉首飾樓均可燒造。

木竹牙雕工藝

明代,紫檀木鏤雕會昌九老圖筆筒

明代,紫檀木鏤雕會昌九老圖筆筒雜木雕刻用於建築和家具裝飾,以安徽、江蘇、浙江、福建、廣東等省最為著名。浙江東陽、廣東潮州、廣州木雕為其重要流派。因潮廣常髹以金漆,亦名金漆木雕。廣州硬木雕刻居全國之首,蘇州則以精工過人取勝,但規制氣勢遠不及前者。廣州牙雕鏤刻深峻,加以茜色,多層透雕的繡球和樓閣、龍鳳船等是其名作。牙絲編織也是廣州牙雕業特技之一,象牙席和牙絲團扇可反映其成就。清宮造辦處牙作,從蘇州、廣州招募施天章、葉鼎新、陳祖章、李裔唐、蕭振漢、黃振效、楊維占、顧彭年、陳觀泉等名工為皇家服務。象牙雕《月曼清游冊》是其代表。明代犀角雕刻簡古樸拙,清代則工整細緻,多染色燙蠟,唯內廷犀角杯不加染燙,保留本色。犀角雕刻名家有鮑天成、濮仲謙、尤通、尤侃等人。康熙年間尤通善制犀角杯,人稱“尤犀杯”。

鑲嵌工藝

百寶嵌花果紫檀盒

百寶嵌花果紫檀盒另外像明末江千里及清乾隆時的王國琛、盧映之,嘉慶、道光時的盧葵生等對百寶嵌的發展也做出了一定貢獻。廣州用金屬或象牙做骨格地子的鑲嵌工藝較為發達,蘇州則擅長以紫檀、紅木為地,用金銀絲或玉石嵌成各種圖案和畫面。明代百寶嵌單純醒目,清代則日趨繁縟,套用於一器的鑲嵌材料,品種豐富,圖案構圖飽滿、形象生動、色彩斑斕、益臻妙境。金屬鑲嵌有銅胎錯金銀、等工藝,特點鮮明、別有韻致。

家具工藝

明清家具

明清家具清代康熙以前,仍沿用明式家具,以髹漆或螺鈿家具為主。清代家具形成於乾隆年間。此時蘇州、北京的硬木家具發生了不少變化。蘇州家具裝飾繁複,硬木家具往往與髹漆、玉器鑲嵌結合,製造雕漆、雕填、描金、彩漆、金漆、仿蒔繪及文竹、竹黃、斑竹等家具,與明代家具已相去甚遠。廣州家具已進入內廷,打破了原有家具的權衡格局,改變了蘇式家具一統禁城的局面,在內廷屋宇陳設中逐漸占據了重要地位。其造型、圖案、裝飾、用材等方面都有自己的特點。揚州家具也不可忽視,其風格介乎於蘇、廣之間,具有折中色彩。尤以周翥百寶嵌家具最為名貴,為其特點之一。

北京家具在明式家具的基礎上,吸收蘇、揚、廣式家具的手法,也有顯著的變化。內廷家具由造辦處油木作、廣木作製造及蘇、揚、廣、長蘆等地進貢,而成為全國家具的總匯。清代乾隆年間家具京式、蘇式、揚式和廣式4式並存,相互影響,共同構成了此時家具特有的典雅與華貴的總趨勢。晚清蘇式、揚式家具雖在戰亂中復甦,但仍日趨衰落。京式、廣式家具也失去18世紀那種工精料實、繁華富麗的時代氣氛。此時,上海、天津等口岸已輸入歐洲、日本家具,因而出現了仿洋家具或中西折中的不倫不類的“新型”家具。

文房四寶工藝

湖筆

湖筆入清後,曹素功墨名大振,傳十三代後遷至上海,繼續營業,盛名不衰。集錦墨盛於清代,康熙年間名家吳天章所制集錦墨形制翻新,雕鐫精工,色彩斑斕,裝璜典雅,多為文人珍藏。劉源監製國寶墨以及職貢圖、耕織圖等墨,是康熙、雍正、乾隆三朝宮廷制墨的精品。明清兩代紙、絹的最大成就,是宣紙的改進及對紙、絹的第2次藝術加工。以染色、粉、蠟、灑金、描金、掐絲及□版水印等技法裝飾紙、絹,其本身就是一件精美的工藝品。硯仍以端、歙兩硯備受重視。蘇州顧二娘是康熙年間江南制硯名手。內廷以松花石制御用硯。地方名硯尚有蘇州澄泥硯、紅絲石硯、寧夏賀蘭山石硯、甘肅洮河石硯及湖南菊花石硯等,在全國均有一定聲譽。另外還以各種材料、工藝製做硯滴、筆山、墨床、鎮尺、臂擱等數十種附屬性文房用具,其形制玲瓏小巧,裝飾精緻倩美,不失為工藝珍品。

此外,尚有衣冠帶履、車轎鞍韉、武備儀器、盆景、鐘錶、珠寶、玳瑁、竹黃、匏、天然木等器,竹、草、藤、紙等編織以及各地民間及各民族的手工藝等,都是工藝美術的獨特領域和重要專業,是明清工藝美術不可缺少的組成部分,它們的工藝水平和製作技術,亦應還其本來面貌並給與一定的歷史地位。

理論著述

雪宦繡譜圖說

雪宦繡譜圖說入清以來,理論著述則大都集中於陶瓷方面,且多談及景德鎮窯瓷業的發展,主要有:成書於乾隆年間,朱琰的《陶說》 ,補《陶記》之不足而又有新論的《景德鎮陶錄》(藍浦著,後由弟子增補2卷,共10卷)。還有佚名氏的《南窯筆記》等。另外,關於玉器的有清末的《古玉圖考》,關於刺繡的有道光年間丁佩的《繡譜》和由吳縣名繡工沈壽口述,經別人整理而成的《雪宦繡譜》等。或圖文並茂,考訂翔實;或論述規則,講解要點;或敘述經驗,傳授技藝,均為研究工作提供了重要參考。另外在一些地方府志及文人的詩、文集、筆記、札記等著作中亦多有有關工藝美術的闡述、記載,其中不乏精闢之言。

相關詞條

元朝工藝美術、春秋戰國工藝美術、秦漢工藝美術、宋朝工藝美術、隋唐工藝美術

參考

http://www.wenhuacn.com/meishu/history/gongyi/009.htm

http://www.redo-shop.com/htm/352.htm

中國傳統文化(2)

| 中國上下五千年的歷史在傳統藝術、習俗、文化等領域更能體現出它的深厚底蘊! |