劇情簡介

一具冰冷的屍體,躺在柏林牆腳下。利瑪斯明白他在東德一手經營起來的的諜網已徹底破裂。屈辱,挫敗,頹唐,淒涼。不甘心就此失敗的他,決定最後一搏,加入由英國情治單位策劃的行動:深入東德,離間對手。然而,陰謀層層包裹著,一波緊似一波,讓人猝不及防。他原本以為可以從寒冷中歸來,卻一腳踏進了刺骨的嚴冬……

作者資料

約翰•勒卡雷

約翰•勒卡雷約翰•勒卡雷,原名大衛•康威爾(David Cornwell),1931年生於英國。18歲便被英國軍方情報單位招募,擔任對東柏林的間諜工作;退役後在牛津大學攻讀現代語言,之後於伊頓公學教授法文與德文。1959年進入英國外交部,同時開始寫作。1963年以第三本著作《柏林諜影》一舉成名,知名小說家格林如此盛讚:“這是我讀過的最好的間諜小說!”從此奠定文壇大師地位。

勒卡雷一生得獎無數,包括1965年美國推理作家協會的愛倫坡獎,1964年的英國毛姆獎、James Tait Black紀念獎,1988年獲頒英國犯罪推理作家協會(CWA)終身成就獎,即鑽石匕首獎(另外在1963年與1977年兩次獲頒金匕首獎),以及義大利Malaparte Prize等等。2005年,CWA更是將其最高榮譽“金匕首獎中之獎”授予勒卡雷。至今已出版20部作品,已有11部被改編為電影與電視劇。

勒卡雷以親身經歷,加上獨一無二的寫作天賦,細膩又深刻地描寫神秘而真實的間諜世界,塑造出一個個有血有肉的人物。兩難的道德處境、曖昧的善惡定義,內容富含哲理,情節引人入勝,讀來欲罷不能,不愧為享譽全球的大師級作家!

幕後製作

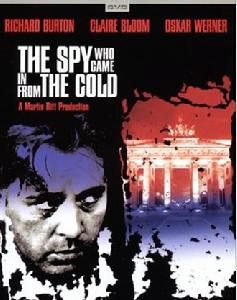

《柏林諜影》

《柏林諜影》勒卡雷的間諜作品通過將所謂的“勝利”放到歷史長河中,使它顯得那么可恥、無謂、荒謬,使我們開始不再那么愚昧地、不負責任地追求結果。由馬丁·里特執導的冷戰間諜片《柏林諜影》,將這一“勒卡雷主題”反映得淋漓盡致。伴著悠揚悲傷的鋼琴聲,攝影機沿著軌道從右到左對柏林圍牆這一20 世紀人類最大的地標進行了掃描:陰冷的雨後柏油路,昏暗的路燈,醒目的警告牌,嚴肅而機械化的士兵,最後落到那著名的盟軍查理檢查站。這是1965 年由馬丁·里特執導的冷戰間諜片《柏林諜影》的開片鏡頭。作為一部好萊塢電影,這一長鏡頭被突兀地置於影片主角出場之前(且主角第一次登場時背對鏡頭),這本身已預示了影片與同類題材電影的不同。作為勒卡雷著名同名小說的電影,影片秉承了小說所描繪的冷戰環境,且與小說一樣,通過對冷戰時期間諜的寫實描述,為那個特殊歷史時代的特殊社會狀態提供了藝術證詞與評論。

影片英文原名可直譯為“從寒冷中走進來的人”。其中的寒冷自然意指冷戰,這一人類現代史上最為怪異的時期正是小說與本片的歷史背景。

在當時(上世紀五六十年代)以美國文化為中心的西方社會,無所不能的父親(異性戀、白人、中產階級、家庭經濟支柱、愛國、政治上保守、宗教上虔誠)作為社會典型得到政治推崇,被奉為男性的榜樣,同時也被用作定義所謂“正常”的標準。以這一父權形象為中心的社會體系在當時的主流文化中被一再重複和鼓勵。

然而,那個時代的流行文化(雜誌、電影)中,一種近乎畸形的集體恐慌卻顯而易見地蔓延。這是一種圍繞男性特質的恐慌。從1958 年起,著名的《 Look》雜誌刊登了名為“美國男性的隕落”的系列文章,每篇文章集中關注一種男性危機的症狀:男人被女人統治;男人們工作得太辛苦;男人們在價值觀上的盲從,等等。系列中的第一篇文章最具代表性:“科學家擔憂,自二戰結束以來,我們的男性已經發生了巨大且具威脅行的轉變;他已不再是有男人味的、堅定的人;不再像那些開發西部創造美國的人??他們為家庭奉獻一切,然而,他們可能會變得太軟弱,太容易滿足,太家庭,從而無法面對來自蘇聯的挑戰。”

“男性質量”還與一個國家、一種意識形態掛上了鉤,即國家的強盛要靠無數個堅定、愛國、強壯、能夠站起來對抗蘇聯威脅的男人們。符合這些標準的理想化男人被推上了“前線”,約翰·甘迺迪的當選便是例證。於是,就間諜與偵探電影、小說這樣的流行文化而言,便有了兩種截然不同的類型:瀟灑的007 邦德,以及勒卡雷、格雷厄姆·格林所描繪的陰鬱的特工們。

影片評價

《柏林諜影》

《柏林諜影》《柏林諜影》中這段特工利馬斯的自白將大眾想像中的所謂特工英雄形象打得粉碎。從頭到尾,他和觀眾一樣,如同一隻陀螺,沒有方向,不知所以,沒有目的地亂轉。他沒有知情權,和觀眾們一樣,得到的所有信息只是冰山一角,雜亂無章的分割片段。他就像他自己描述的一樣“,是個人,一個簡單、迷茫、愚蠢的普通人”,他不過只是整個行動計畫中一個可以被隨時拋棄的“職業技術工人”。只有到了最後整個計畫成功之後,他與雙重間諜蒙特在法庭對視的那一瞬間,他才恍然大悟 —導演在這裡也恰當的給予一個超近面部特寫,那是利馬斯恐懼且無奈的寫真。恐懼來自於他在了解全盤計畫後的內心反應:對於他而言,整個間諜行動或者說產業,帶給他的不再是一張張等待他解讀的複雜拼圖,而是一段沒有緣由的密謀,一段早已等待他的未知的毀滅之路。在那一刻,他的表情表達了一種對自己認知極限的無奈:他自然知道間諜遊戲的規則,從而他也知道了女友甚至是自己的無法改變的命運。他們的命運從他們相互產生感情開始便已注定毀滅,因為作為一名間諜,一個能夠抵抗“共產主義威脅”的“男子漢”必須首先能夠抵擋感情的“誘惑”;必須是個沒思想、沒感情的高效率機器。而對於女人,要么對她們進行物化的肉體徵服(如同007,或是本片中的脫衣舞女),要么將她娶回家使其成為主婦。而《柏林諜影》中的利馬斯與佩里小姐之間卻似乎是真情,更不用說她有著共產主義信仰。他們與那個聰明的東德猶太間諜一樣,被無情地置於看似陣營分明的對抗的風口浪尖,無法避免地成為了一場荒謬對抗的犧牲品。就好像利馬斯的夢裡一樣,他們就是坐在那輛小轎車上的孩子們,小轎車被夾在兩部大卡車之間,擠壓得支離破碎。

與007 作品中黑白分明、正邪不兩立的間諜世界不同,《柏林諜影》中的東西方陣營並不是簡單的聖人與魔鬼之分。國與國、人與人、政治體制與政治體制、意識形態與意識形態之間那原本生硬但清晰的界限,在間諜遊戲規則與特工人性良知的纏鬥下變得模糊不清。片中的東德猶太間諜費德勒是利馬斯的敵人,然而他們之間卻有著一種共鳴。而利馬斯仇恨蒙特,他仇恨像那些出賣信仰、不擇手段、沒有情感的虛無主義機器。然而,他必須與其合作,因為那是國家利益的需要。

身份,任何社會所定義的身份,在間諜世界裡都可以被隨時修改。你的生活本身便是個謊言編織的夢,包括你的朋友,你所認為的真理、事實,你所追隨的價值觀、政治信仰。為了那個你作為個人不可能知曉的目的,你的一切都是可以被操控的。就像當時的《LIFE》雜誌所言:“ 男性的性質是社會對於男人的一種期待,一種規範。”

而間諜作品通過對於間諜空間冷冰凍的寫實主義描繪,為讀者創造了一個去思考的條件,關於一個永恆的疑問:是否結果能夠為一切手段與方法(包括那些卑劣的、可恥的,為我們帶來如同奧斯維辛、廣島、柏林圍牆這噩夢的方法)正名?間諜們為了潛在的國家利益摒棄人性道德,冷血地“犧牲”那些暫時的“敵人”,“保存”另一些暫時的“自己人”,頗有“一將功成萬骨枯”的味道。但是勒卡雷的間諜作品通過將所謂的“勝利”、“成功”放到歷史長河中,使它們顯得是那么的可恥、無謂、荒謬,進而使得我們開始不再那么愚昧地、不負責任地追求結果,而開始看到所有為“勝利”所做出的“犧牲”。這可能就是勒卡雷的間諜作品長盛不衰的主要原因 。