故事內容

《第五號屠宰場》

《第五號屠宰場》在畢勒的時光旅行中,1945年的德勒斯登大轟炸和被外星人綁架到特拉法馬鐸星球,可以說是小說中最關鍵的安排。畢勒曾經試著寫信給新聞報將特拉法馬鐸星球的事公諸於世:“當特拉法馬鐸上的人看到一具屍體的時候,他想到的只是這個人在此一特定時刻正處不良情況,但他在其他的許多時刻中卻活得好好的。現在,當我自己聽說某人死了,我只不過聳聳肩,學著特拉法馬鐸的人對死人的語氣說:事情就是這樣。(So it's goes)”

小說里將所有令人悲傷的死別,包括畢勒的戰俘時期、德勒斯登大轟炸、岳父的空難、妻子的死亡,全部用一句“事情就是這樣(So it's goes)”來詮釋,以黑色幽默來反擊天地的不仁。

書中的戰爭描寫,也引起了廣大美國青年的迴響,稱其為最偉大的反戰書。1969年此書出版的同時,正逢越戰,亦有《第五號屠宰場》促成了美國退出越戰一說。

作者簡介

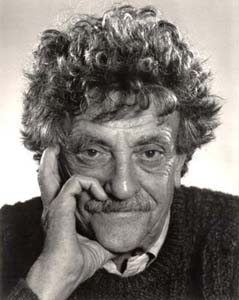

庫特·馮內古特

庫特·馮內古特美國三十年代經濟大蕭條時他父親長期失業,因此決計不讓馮內古特去學建築或藝術,而要他象他哥哥那樣去學化學。馮內古特從1940到1942年在康奈爾大學主修化學,雖對自然科學不感興趣,然而這方面的豐富知識有助於他後來獨特風格的形成——用科學幻想的意境諷喻現實,將荒誕不經的幻想與重大的社會題材結合在一起。

他在大學期間熱衷於為《康奈爾每日太陽報》寫稿,後來還任該報的編輯主任。這一經歷為他日後的創作打下了基礎。1942年入伍,先當炮兵後又當偵察兵,1944年12月12日被俘,囚禁在德國德勒斯登戰俘營直到戰爭結束。戰後入芝加哥大學人類學系,同時在芝加哥新聞局當記者。

1947年畢業後在通用電氣公司公共關係部門任職,主要寫宣傳品,從1950年起專門從事寫作,間或在大專學校講課。

他雖然也寫劇本和短篇小說,但主要成就是長篇小說,他的頭兩部小說《自動鋼琴》(1952)和《泰坦族的海妖》主要採用傳統的藝術方法,科學幻想的成分較多,因此在50年代一度被看作科幻小說家。《夜媽媽》(1961)從內容到形式有根本性改變,此後作者就形成了被稱作“黑色幽默”的獨特風格。他60年代陸續出版的三部長篇小說《貓的搖籃》、《上帝保佑你,羅斯瓦特先主》,尤其是《第五號屠場》是他創作的高峰,極受美國評論界和讀書界的推崇,在青年學生中還出現過“馮內古特迷”。七十年代“黑色幽默”流派趨向低潮,但他的作品《頂呱呱的早餐》、《囚鳥》等仍受重視與歡迎。

2007年,庫特·馮內古特因在紐約的家不慎跌倒,導致腦部嚴重損傷,不幸去世,終年84歲。

故事背景

庫特·馮內古特,曾受到六七十年代美國青少年膜拜的反主流文化大師,成名作是《第五號屠宰場》,曾被改編成電影,使黑色幽默的小說創作的影視達到頂峰。

《第五號屠宰場》以二戰為背景,描述一名凡人,在一天晚上,做了一個內容十分複雜多變的惡夢,夢中他經歷了納粹集中營與未來星球世界的生活,在過去和未來之間,他想到了很多的問題,並在過去和未來的世界裡去找尋答案。1999年《紐約時報》公布了他們選擇的本世紀最好的一百部英語小說,《第五號屠場》名列第十八位。

意義

這是一本非常有人性意味的小說。整個小說讀下來之後,讓人不得不深思一些事情。比如,當人不能使用自己的自由意志,來阻止暴行的發生時,那么人就會變得十分噁心。此外,也可以透過小說,學會如果用幽默的態度來面對困難與艱難。