文章背景

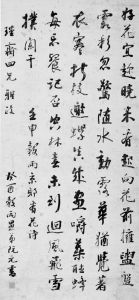

《南北書派論》

《南北書派論》中國書法史上,清代是一個變革的時代,由於清代學術思潮的影響,清代中、後期書壇漸成碑學興盛、帖學衰微的格局,從而影響到近現代乃至當代的書法觀念和創作。在這個轉折時期,清代學者阮元以其顯赫的政治和學術地位,對清代碑學的形成和發展起著至關重要的作用,我們稱他的《南北書派論》和《北碑南帖論》為清代碑學正式形成的標誌。

文章內容

書法

書法元謂:書法遷變,流派混淆,非溯其源,曷返於古?蓋由隸字變為正書、行書,其轉移皆在漢末、魏晉之間;而正書、行草之分南、北兩派者,則東晉、宋、齊、梁、陳為南派,趙、燕、魏、齊、周、隋為北派也。南派由鍾繇、衛瓘及王羲之、獻之、僧虔等,以至智永、虞世南;北派由鍾繇、衛瓘、索靖及崔悅、盧湛、高遵、沈馥、姚元標、趙文深、丁道護等,以至歐陽詢、褚遂良。南派不顯於隋,至貞觀始大顯。然歐、褚諸賢,本出北派,洎唐永徽以後,直至開成,碑版、石經尚沿北派餘風焉。南派乃江左風流,疏放妍妙,長於尺牘,減筆至不可識。而篆隸遺法,東晉已多改變,無論宋、齊矣。北派則是中原古法,拘謹拙陋,長於碑榜。而蔡邕、韋誕、衛覬、張芝、杜度篆隸、八分、草書遺法,至隋末唐初,猶有存者。兩派判若江河,南北世族不相通習。至唐初,太宗獨善王羲之書,虞世南最為親近,始令王氏一家兼掩南北矣。然此時王派雖顯,縑楮無多,世間所習猶為北派。趙宋《閣帖》盛行,不重中原碑版,於是北派愈微矣。

元二十年來留心南北碑石,證以正史,其間蹤跡流派,朗然可見。今近年魏、齊、周、隋舊碑,新出甚多,但下真跡一等,更可摩變而得之。竊謂隸字至漢末,如元所藏漢《華岳廟碑》四明本,“物”、“亢”、“之”、“也”等字,全啟真書門徑。《急就章》草,實開行草先路。舊稱王導初師鍾、衛,攜《宣示表》過江,此可見書派南遷之跡。晉、宋之間,世重獻之之書,右軍反不見貴,齊、梁以後始為大行。梁亡之後,秘閣二王之書初入北朝,顏之推始得而秘之。加以真偽淆雜,當時已稱難辨。僧智永為羲之七世孫,與虞世南同郡。世南幼年學書於智永,由陳入隋,官卑不遷,書亦不顯爾。時隋善書者為房彥謙、丁道護諸人,皆習北派書法,方嚴遒勁,不類世南。世南入唐,高年宿德,祖述右軍。太宗書法亦出王羲之,故賞虞派,購羲之真行二百九十紙,為八十卷,命魏徵、虞世南、褚遂良定真偽。夫以兩晉君臣忠賢林立,而《晉書》御撰之傳,乃特在羲之,其篤好可知矣。慕羲、獻者,唯尊南派,故竇《述書賦》自周至唐二百七人中,列晉、宋、齊、梁、陳一百五十人,於北齊只列一人,其風流派別可想見矣。羲、獻諸跡,皆為南朝秘藏,北朝世族豈得摩習!《蘭亭》一紙,唐初始出,歐、褚、奉敕臨此帖時,已在中年以往,書法既成後矣。歐陽詢書法,方正勁挺,實是北派。試觀今魏、齊碑中,格法勁正者,即其派所從出。《唐書》稱詢始習王羲之書,後險勁過之,因自名其體;嘗見索靖所書碑,宿三日乃去。夫《唐書》稱初學王羲之者,從帝所好,權詞也;悅索靖碑者,體歸北派,微詞也。蓋鍾、衛二家,為南北所同,托始至於索靖,則唯北派祖之,枝幹之分,實自此始。褚遂良雖起吳、越,其書法遒勁,乃本褚亮,與歐陽詢同習隋派,實不出於二王。褚書碑石,雜以隸筆,今有存者,可復按也。褚臨《蘭亭》,改動王法,不可強同。虞世南死,太宗嘆2無人可與論書,魏徵薦遂良曰:“遂良下筆遒勁,深得王逸少體。”此乃征知遂良忠直,可任大事,薦其人,非薦其書。其實褚法本為北派,與世南不同。此後李邕、蘇靈芝等,亦為北派,故與魏、齊諸碑相似也。唐時,南派字跡但寄縑楮,北派字跡多寄碑版,碑版人人共見,縑楮罕能遍習。至宋人《閣》、《譚》諸帖刻石盛行,而中原碑碣任其薶蝕,遂與隋、唐相反。宋帖展轉摩勒,不可考詰。漢帝、秦臣之跡,並由虛造,鍾、王、郗、謝,豈能如今所存北朝諸碑,皆是書丹原石哉?宋以後,學者昧於書有南北派之分,而以唐初書家舉而盡屬王羲、獻。豈知歐、褚生長齊、隋,近接魏、周,中原文物,具有淵源,不可合而一之也。北朝族望質樸,不尚風流,拘守舊法,罕肯通變。唯是遭時離亂,體格猥拙,然其筆法勁正遒秀,往往畫石出鋒,猶如漢隸。其書碑誌,不署書者之名,即此一端,亦守漢法。唯破體太多,宜為顏之推、江式等糾正。其書家著名,見於《北史》、魏、齊、周《書》、《水經注》、《金石略》諸書者,不下八十餘人。此中如魏崔悅、崔潛、崔宏、盧湛、盧偃、盧邈,皆世傳鍾、衛之法。齊姚元標亦得崔法。周冀俊、趙文淵,皆為名家,豈書法遠不及南朝哉?我朝乾隆、嘉慶間,元所見所藏北朝石碑,不下七八十種。其尤佳者,如《刁遵墓誌》、《司馬紹墓誌》、《高植墓誌》、《賈使君碑》、《高貞碑》、《高湛墓誌》、《孔廟乾明碑》、《鄭道昭碑》、《武平道興造像藥方記》,建德、天保諸造像記,《啟法寺》、《龍藏寺》諸碑,直是歐、褚師法所由來,豈皆拙書哉?南朝諸書家載史傳者,如蕭子云、王僧虔等,皆明言沿習鍾、王,實成南派。至北朝諸書家,凡見於北朝正史、《隋書》本傳者,但云“世習鍾、衛、索靖,工書、善草隸,工行書、長於碑榜”諸語而已,絕無一語及於師法羲、獻。正史具在,可按而知。此實北派所分,非敢臆為區別。譬如兩姓世系,譜學秩然,乃強使革其祖姓,為後他族,可歟?其間惟王本屬南派,褒入北周,貴游翕然學褒書,趙文淵亦改習褒書,然竟未成。至於碑榜,王褒亦推文淵。可見南北判然兩不相涉。《述書賦注》稱唐高祖書師王褒,得其妙,故有梁朝風格。據此南派入北,唯有王褒。高祖近在關中,及習其書。太宗更篤好之,遂居南派。淵源具所在,具可考已。南、北朝經學,本有質實輕浮之別,南、北朝史家亦每以夷虜互相垢詈,書派攸分何獨不然?元、明書家,多為《閣帖》所囿,且若《禊帖》之外,更無書法,豈不陋哉?

元筆札最劣,見道已遲,惟從金石、正史得觀兩派分合,別為碑跋一卷,以便稽覽。所望穎敏之士,振拔流俗,究心北派,守歐、褚之舊觀,尋魏、齊之舊業,庶幾漢、魏古法不為俗書所掩,不亦禕歟!

作者簡介

阮元

阮元阮元(1764—1849),初字梁伯[1]、後字伯元,號雲台(一作芸台),又號雷塘庵主、揅經老人、節性老人、頤性老人、怡志老人、北湖跛叟等。江蘇揚州人,籍貫儀征[2]。清代嘉慶、道光間名臣。他是著作家、刊刻家、思想家,在經史、數學、天算、輿地、編纂、金石、校勘等方面都有著非常高的造詣,被尊為一代文宗。乾隆五十四年(1789)進士,身歷乾隆、嘉慶、道光三朝,官至浙江、河南、江西巡撫,湖廣、兩廣、雲貴總督,兵部、禮部、戶部、工部侍郎,體仁閣大學士,太子太保,致仕歸田後又晉加太傅銜,卒諡文達。著有《揅經室集》等。《清史稿》稱其“身歷乾嘉文物鼎盛之時,主持風會數十年,海內學者奉為山斗焉”。

作者生平

阮元像

阮元像阮元於高宗乾隆二十九年甲申(1764)出生於江蘇揚州府城一個以文兼武的世家。

他的祖父阮堂武進士出身,官湖南參將,曾率軍征苗,活捉苗人數千人。父親阮承信系國學生,修治《左氏春秋》,為古文大家。母親林氏也出身於士宦之家,通曉詩書,有修養。阮元5歲開始跟從母親學字,6歲進私塾就學。他的母親對他偏重於文字的教育,他的父親則令他通文義和立志向學。阮承信熟讀《資治通鑑》,對阮元講“成敗治亂,戰陣謀略”,並教他騎馬和學射箭,並對他說“此儒者事,亦吾家事也”,希望他文武兼備。乾隆五十四年(1789)廿五歲的阮元中進士,入翰林院任庶吉士,次年授翰林院編修。一年後因學識淵博,受高宗賞識升任少詹事,入值南書房、懋勤殿,遷任詹事。1793年至1795年,提督山東學政,曾數游濟南名泉,留下不少贊泉詩,寫有《小滄浪筆談》,雜記濟南掌故風物等;廣交山東及寓魯金石學家,遍訪山東金石文物,在畢沅主持下,撰成《山左金石志》24卷,對山東乾嘉之際金石學的興盛貢獻頗巨。

後歷任浙江學政,仁宗嘉慶三年(1798)返京,任戶部左侍郎,會試同考官,未幾又赴浙江任巡撫,撫浙約十年。在任期間,除吏治軍政之外,又糾合浙江文人,編書撰述不輟。嘉慶六年(1801)在杭州建立詁經精舍,聘王昶授詞章,孫星衍授經義,作育英才。以嘉慶十年喪父,服除,任職兵部,又先後出為湖南、浙江巡撫。在浙江巡撫任上,政績頗多,其最大的功勞就是平定海盜。

嘉慶十九年(1813)調江西巡撫,因捕治逆匪胡秉耀有功,加太子少保,賜花翎。嘉慶二十一年(1815)調河南,升湖廣總督。任期內修武昌江堤,建江陵范家堤、沔陽龍王廟石閘。嘉慶二十二年(1816年)調兩廣總督。在粵期間,建議禁鴉片,對英商採用較嚴厲的政策並上書嘉慶帝,認為“宜鎮之以威,不可盡以德綏”。嘉慶廿五年(1820)在粵創立學海堂書院。道光元年(1821)阮元兼任粵海關監督。當時來往中國的外國船隻常常挾帶鴉片入境,阮元對敢於經售鴉片者予以嚴辦。道光六年(1826)遷雲貴總督,一方面罷免貪官污吏,加強對鹽稅的徵收和管理;另一方面,組織偏遠地區的百姓開荒種地,防禦蠻族的進攻。道光十五年(1835年)召阮元回朝,拜體仁閣大學士,,管理刑部,調兵部。道光十八年(1838)因老病致仕,返揚州定居,道光帝許之,給半俸,臨行加太子太保銜。道光二十九年(1849)卒於揚州康山私宅,謚“文達”,享壽八十六歲。入祠鄉賢禂、浙江名宦祠。

作者成就

阮元-篆書七言聯

阮元-篆書七言聯徽派樸學

阮元作為徽派樸學發展後期的重鎮巨掣,其治學師承戴震,守以古訓發明義理之旨。乾隆五十一年(1786),阮元舉鄉試入都,時年二十三,得與邵晉涵、王念孫、任大椿相交(見《揅經室二集》卷七《南江始氏遺書.序》)。其時戴氏亡故已十年,而王念孫、任大椿皆戴震之門人弟子,邵則為戴氏論學的“同志密友”,他們對於阮元的影響極大,阮元之訓詁學,得之王念孫較多,從此奠定他為學的基礎,終於成為徽派樸學極有潛力的後勁之旅,其後徽派樸學盛行江浙、名噪揚州、蜚聲魯豫、遠播西南,得阮元之力尤多。

阮元論學之旨,主張實事求是,“余之說經,推明古經,實事求是而已,非敢立異也。”(《揅經室集.自序》)。一方面,以文字訓詁、考證辨偽探求經書義理、恢復經典原貌的做法即為“實”的方法。另一方面,阮元的“實”又具有“實學”、“實行”、“實踐”、“務實”等帶有時代特點的新的含義。阮元將格物與實踐統一起來,開始關注“家國天下之事”,真切反映出徽派樸學後期發展方向的轉變。《清儒學案.儀征學案》評價阮元:“推闡古聖賢訓世之意,務在切於日用,使人人可以身體力行。”阮元研究範圍自經史國小以及金石詩文,巨細無所不包,尤其提倡以勘明大意為理念。其學術思想主要體現在講求“因古訓以求義理”,認為:“聖賢之言,不但深遠者非訓詁不明,即淺近者亦非訓詁不明。”(《揅經室一集》卷二《論語一貫說》)或言:“古今義理之學,必自訓詁始。”(《揅經室續集》卷一《馮柳東三家證異文疏證.序》)並有鑒於宋、明理學家們爭論“仁”字的含義,運用歸納的方法,把孔子、孟子所有論述“仁”字的文句集中起來,加以排比,寫成《論語論仁論》及《孟子論仁論》,用孔孟論述“仁”字的原意去糾正後世對“仁”字的曲解,從而避免了離開實事而空談心性的誤區。同時這體現了所謂的“以古訓明義理”。在文字訓詁方面,阮元遵循高郵王氏之法,大都由聲音貫通文字,從而總結出它的通例。阮元曾經提出探語源、求本字、明通假、辨誼詁四種方法,張舜徽先生在評論《揅經室集》時讚揚道:“元嘗自言余之學多在訓詁,良不誣也。”(張舜徽《清人文集別錄》卷十一)

阮元的治學特點是由訓詁入手,長於比對歸納。和他之前的徽派樸學前輩一樣,阮元認為考據、義理、辭章三者是密不可分、兼顧並重的,不重考據,將無從窺探學問的門徑,無法升堂入室,但光重名物考據,不探求義理,仍然不能步入學問的殿堂。他在《揅經室一集》卷二《擬國史儒林傳.序》稱:“聖人之道貌岸然,譬若宮牆,文字訓詁,其門徑也。門徑苟誤,跬足皆歧,安能升堂入室乎……或者但求名物,不論聖道,又若終年寢饋於門廡之間,無復知有堂室矣。”可見,阮元雖主張由訓詁求義理,但同時意識到漢學埋頭故紙,限於猥瑣的流弊,堅決反對“但求名物,不論聖道”的純粹訓詁之學,意在超越局部的研究而作融會貫通的工作,這也是阮元在學術見解上體現出與戴震之學的差異。阮元從事文字訓詁,著眼於源流和發展演變,著眼於字群音義上的相互聯繫,不是進行一詞一義、一事一物的孤立的研究考證,而是以聯繫的、發展的眼光來觀察研究事物。研究禮制典章,不糾纏於事物名稱的孤立考證,而是著眼於古代禮制的大體,不脫離歷史發展的背景和階段性,充分體現出他聯繫、變化、會通的史學觀,誠如皮錫瑞所言:“今得阮元之通識,可以破前儒之幽冥矣!”(《經學通論.三禮.論明堂辟雍封禪當以阮元之言為定論》)

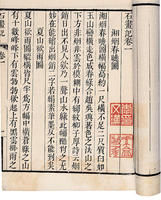

清 阮元撰 石畫記五卷

清 阮元撰 石畫記五卷在考據方面

阮元的業績主要體現在文字、主源、金石碑刻和對於典章制度的考試等諸多領域,比如在考證文字本義和造字之始時,阮元與戴震提出的“讀書首在識字”的指導思想一脈相承,考證字的語源、本義、通假、訓詁並有所發揮。又如在對於古代的典章制度的研究中,阮元經過細密考證,寫出《明堂論》、《封泰山論》等文,認為所謂“明堂”、“辟雍”只不過是上古沒有宮室時的一種簡陋的結構,很象後世遊牧地區的帳篷,上圓下方,四周環水,每逢大事如祭祀、行軍禮、學禮,或者發布政命,都在這裡舉行。阮元還說,“封”是統治者在南郊祭天,“禪”是統治者在北郊祭地。阮元這種解釋,都是他經過周密考證的結果,為時所稱。

在義理方面

阮元一貫主張“若義理從古訓中來,則孔子所得之義理,必自孔子以前之古訓中來”,正如在《詩書古訓》一文他說:“萬世之學,以孔、孟為宗;孔孟之學,以《詩》、《書》為宗。學不宗孔、孟,必入於異端。孔、孟之學所以不雜者,守商、周以來《詩》、《書》古訓以為據也。《詩》三百篇,《尚書》數十篇,孔、孟以此為學,以此為教,故一言一行,皆深表不疑。”此外,《論語論仁論》、《孟子論仁論》、《性命古訓》等都是阮元所作關於闡發義理的著述。

阮元-《十三經註疏校勘記》

阮元-《十三經註疏校勘記》在辭章方面

阮元與當時的與桐城派“古文”異趣迥然,其論文重文筆之辨,以用韻對偶者為文、無韻散行者為筆,提倡駢偶。阮元雖以經學知名,所作辭章,亦不乏可讀之篇。所著《揅經室集》共六集五十八卷,前四集為阮元生前手定者,隱然以經、史、子、集為次。說經之文,多在一集,自四集以下,始以詩文合編。阮元不僅是自徽派樸學陣營中走出來的清代思想學術史上的一位里程碑式的人物,而且他對徽派樸學最大的貢獻,一是匯集編印大量書籍文獻,一是培養造就大批有用人才。縱觀阮元在橫跨三朝的半個多世紀裡,造就了數以百計的人才,其中不少後來成為徽派樸學的精英,使得徽派樸學得以廣泛傳播並發揚光大。這些人才的來源,除了慕名前來投師或在社會交往中發現的以外,科場選拔和書院培養應是兩個主要的途徑。不僅有在科場選拔如王引之、郝懿行、丁晏等人,阮元為官浙江巡撫時在杭州創建了詁經精舍,延請當時的著名學者如王昶、孫星衍等來主講,又邀金鶚、洪頤煊、震煊兄弟講肄其中,教學內容為經史疑義及國小、天文、地理、算法等。在詁經精舍肄業的,多為學行出眾的高材生,德清徐養原、嘉興李遇孫,雖都學有專長,也還來此修習。當時阮元編輯《經籍籑詁》尚未完成,同時又在校刊《十三經註疏》,這些亦徒亦友的績學之士,轉而又成為阮元編書的得力助手。如徐養原曾幫助他校勘《十三經註疏》中的《尚書》和《儀禮》,洪震煊既擔任《經籍籑詁》中的《方言》部分,又擔任《十三經註疏》中的《小戴禮記》校勘。教學相長,實踐鍛鍊,造就了一大批有用的人才,其中不少人後來都成為“徽派樸學”的知名學者。阮元任兩廣總督時,在廣州創建學海堂書院,並親自講學。有學長八人,分別擔任教學任務,學習《十三經》、《史記》、《漢書》、《文選》、《杜甫詩》、《韓昌黎集》等,任學生選擇一門,作日記,由學長評閱指點。廣東番禺人侯康,就因所為文,得到賞識,由是知名。番禺人林伯桐和陳澧,都擔任過學海堂學長,陳澧任職時間尤長。廣東嘉應人李黼平也曾補聘來學海堂批閱課藝,阮元還延請他為之教子讀書。著名的《皇清經解》也是在這時編刻的,所以又稱作《學海堂經解》。徽派樸學之所以能遠被西南,除了程恩澤、鄭珍傳播的影響以外,學海堂書院培養造就的大批人才,影響更加深遠。諸如上述所提林伯桐、陳澧、李黼平、侯康等學有所成者,不勝枚舉。

阮元自弱冠一舉成名,在長達六十多年的治學生涯中(其中還有大部分時間治理政務),著作極為豐富,說他是“著作等身”,當之無愧。在阮元60歲時,龔自珍撰文對其在大半生所取得的學術成就進行了比較全面的總結,盛讚阮元的訓詁之學、校勘之學、目錄之學、典章制度之學、史學、金石之學、術數之學、文章之學、性道之學、掌故之學等,稱其“凡若此者,固已匯漢宋之全,拓天人之韜,泯華實之辨,總才學之歸。”(《阮尚書年譜第一序》)阮元在諸多領域都取得了矚目成就,尤其在文獻學和史學方面,並且一生致力於文獻的整理、彙輯、編撰、刊刻,成績斐然。其生平所著之書,根據一些常見書目統計,約在三十種以上,其中人們比較熟知的有如下十多種:《三家詩補遺》、《考工記車製圖解》、《詩書古訓》、《儀禮石經校勘記》、《儒林傳稿》、《疇人傳》、《積古齋鐘鼎彝器疑識》、《定香亭筆談》、《小滄浪筆談》、《選項印宛委別藏提要》、《揅經室集》、《十三經註疏校勘記》。所編之書有《經籍籑詁》、《皇清經解》、《兩浙金石志》、《詁經精舍文集》、《淮海英靈集》、《八甎吟館刻燭集》等。此外,阮元還主編過一些大型的志書,如《嘉慶嘉興府志》八十卷、《廣東通志》三百三十四卷。在阮元刻印之書中,最為人們熟知的,除上述《皇清經解》、《經籍籑詁》以外,當推《十三經註疏》。這是一部大型的經學叢書,收書一百八十餘種、一千四百餘卷。刻印時,羅致了一些績學之士擔任校勘,由阮元總其成。這些校勘成果,就是著名的《十三經註疏校勘記》。阮元所刻印之書還有一個重點,是其蒐集刻印了一些知名學者的遺著。據粗略統計,他所刻名家選集就有錢大昕、錢塘、汪中、劉台拱、孔廣森、張惠言、焦循、凌廷堪等大家。可見阮元究心表彰絕學,不遺餘力。

近年來,也有學者認為,阮元是清代後期形成的揚州學派的主要代表人物之一,並將揚州學派定義為清代漢學的又一分支,是漢學發展至高峰並開始走向衰落時期的一個學派,它的形成稍晚於皖派。可以說,無論現今依照怎樣的標準來界定當時的學派,都不能否定阮元學術思想中閃爍的徽派樸學的理念標誌,都無法抹殺阮元留在徽派樸學百年輝煌史上深深的烙印。更高意義上講,阮元學術思想體系的意義不僅成為清代漢學由高峰走向衰落的標誌,同時也成為傳統學術向近代學術跨越的轉折點。

後人點評

一、碑、帖兩大流派的提出與地域書風理論的創建

阮元銅像

阮元銅像阮元的《南北書派論》和《北碑南帖論》首先有兩個重大突破,他將書法分為碑、帖兩大類,是中國書法史上第一次將書法明確分為兩大流派,具有十分重要的意義。他的南北書派觀,可視為地域書風理論創立的標誌,這是他對書法史的又一大貢獻。“書分南北”一詞,並非阮元首創,宋人趙孟堅就有過片言隻語:“晉、宋而下,分而南北……北方多朴,有隸意,無晉逸雅。”明人馮班也僅有“畫有南北,書亦有南北”一句,清初陳奕禧、何焯都略有提及,均未作闡述。阮元確是第一個系統闡述南北書派問題的學者。地域書風作為一種文化現象一直存在著,但在阮元之前並沒有人提出系統理論,因此我將阮元稱為地域書風理論的創建者。

阮元從書法史的角度考察,將書法分為兩大流派——碑與帖,但他的這兩大流派是建立在地域基礎上的,並連為一體,密不可分,一為南派(即帖派),一為北派(即碑派),以東晉、南朝為南派,以十六國、北朝、隋代為北派,並列出各自代表人物,認為南北兩派早就存在,是不以人們意志為轉移的,同時對碑、帖兩派的成因和發展的不平衡作出闡釋。從成因上看,南北朝時期是中國歷史上的分治期,由於地域的差異,南朝文人注重各方面的文化素養,崇尚風流蘊籍,並且“敕禁刻碑之事,是以碑碣絕少,惟帖是尚”,而北朝“族望質樸,不尚風流,拘守舊法,罕肯通變”,加上“東漢山川廟墓,無不刊石勒銘,最有矩法。降及西晉北朝,中原漢碑林立,學者慕之,轉相摩習。”南北書風差異的原因由此可見一斑。他認為南北兩派均出於鍾繇、衛瓘,至王羲之、王獻之等形成南派,至索靖、崔悅等形成北派,且一直並行發展,自唐以後由於太宗的推崇,“始令王氏一家兼掩南北矣”,加上宋代《閣帖》盛行以後,世間更不知有北朝書法了。

二、確立漢碑地位、推重北碑書風

阮元清石刻眉壽圖

阮元清石刻眉壽圖縱觀中國書法史,帖學一派源遠流長,直至清代初期,師碑風氣漸盛,前碑派的實踐是以漢碑為主體的,儘管在嘉慶以前有人關注和實踐北碑,但畢竟沒有形成大氣候,我們認為清代碑學的正式形成是以阮元“二論”劃界的,實際上清代碑學的建立是以北碑地位的確立為標誌的,這一點應予明確。由此可見,阮元在書法史上的最大貢獻就是確立北碑地位,為在二王帖學之外開闢新徑提供了理論依據。

清代前、中期的隸書創作已漸成為氣候,阮元在“二論”中正式為漢碑確立地位,為隸書創作尋找屬於正統的理由。他首先從史學角度作分析:

“古石刻紀帝王功德,或為卿士銘德位,以佐史學,是以古人書法未有不託金石以傳者。秦石刻曰“金石刻明白”,是也。前、後漢隸碑盛興,書家輩出。東漢山川廟墓無不刊石勒銘,最有矩法。降及西晉、北朝,中原漢碑林立,學者慕之,轉相摩習。”

我想先就“隸書”一詞提出質疑,隸書是秦隸和漢隸的總稱,後來有所引申,曾指楷書的別稱——今隸,中唐以前曾一度沿用舊法,稱楷書為隸書,並時有混用,於是常發生歧義。唐孫過庭在《書譜》中說:“且元常專工於隸書,伯英尤精於草體,彼之二美,而逸少兼之。擬草則餘真,比真則長草,雖專工小劣,而博涉多優。”又說:“至如鍾繇隸奇、張芝草聖,此乃專精一體,以致絕倫。伯英不真,而點畫狼藉,元常不草,使轉縱橫。”這是一篇闡述正、草二體書法的文章,其中的隸書當指楷書無疑。啟功在《古代字型論稿》中也認為唐人將真書稱為隸書,他舉出多例,宋趙明誠《金石錄》卷二十二《東魏大覺寺碑陰》條說“碑題‘銀青光祿大夫臣韓毅隸書’蓋今楷字也。”又隋大業元年舍利函銘,字是真書,款為“趙超越隸書謹上”。又《唐六典》卷十:“五曰隸書,典籍表奏及公私文疏所用”可見隋、唐人有將楷書稱為隸書的習慣,典籍具在,可以覆案。而羲之隸書,世間確未見也。唐太宗所說的善隸書,實際上就是善楷書,看來阮元的推測是錯了。清人將此搞錯是常有的事,但他同時代的包世臣卻很清楚:“唐韓方明謂八法起於隸字之始,……隸字即今楷書。”儘管如此,阮元為當時寫隸書的潮流找支撐是做出貢獻的。

阮元確立了漢碑地位,繼而又倡導北碑,開碑學之先。阮元的理論實際上是總結前人實踐的結果,其時師法漢碑之風已經風靡,而師北碑也初露端倪,但未形成大的氣候。阮元第一次為師法北碑尋找藉口,除了他提供的北碑與南帖同時發生的線索外,將人們以往普遍的認識作了糾正,他認為歐陽詢、禇遂良、李邕均為北派,甚至將顏真卿也列入北派,他在《顏魯公爭座位帖跋》中說:“即如魯公楷法,亦從歐、禇北派而來。其源皆出於北朝,而非南朝二王派也。……甚至如魯公此等書亦欲強入南派,昧所從來。是故李固搔頭,魏徵嫵媚,殊無學識矣”。他又在《北碑南帖論》中將蔡襄、趙孟頫、董其昌這些帖學大師的楷書也列入北派:“宋蔡襄能得北法,元趙孟頫楷書模擬李邕,明董其昌楷書托跡歐陽,蓋端書正畫之時,非此則筆力無立卓之地,自然入於北派也。”他的這一闡述說明一個問題,即說明古人雖無碑帖之分,但他們在寫“碑”和寫詩文、手札時所用的技法不一樣,阮元的頭腦很清楚,到後來的包世臣、康有為以至現當代,對此認識則越來越模糊。阮元在這裡提出的用意很明顯,不僅要為北派尋找正統淵源,而且要為北派尋找名家,這樣才能使北派具有立卓之地。

他的南北分派顯然也是為推出北碑鳴鑼開道,他在《南北書派論》中闡述他的南北分派觀點後終於道出他的目的:

“所望穎敏之士,振拔流俗,究心北派,守歐、褚之舊規,尋魏、齊之墜業,庶幾漢、魏古法不為俗書所掩,不亦禕歟!”

此外,我們不妨從“二論”中抽取出一些具有美學意義的辭彙,這裡面流露出他對北碑的審美取向:拘謹拙陋——方嚴遒勁——方正勁挺——格法勁正——質樸——勁正遒秀——隸古遺法——界格方嚴——法書深刻。其中“拘謹拙陋”一詞尤為重要,經考察,我們現在所見到的《南北書派論》這個版本是道光三年《揅經室集》中所收的,與他剛寫成不久嘉慶十九年(1814)三月錢泳所見並記錄的本子有不少出入,“拘謹拙陋”一詞原是“厚重端嚴”,究竟是阮元在初稿中就是這樣,還是錢泳記憶的出入,已無從考證,因為其中字詞的出入不是少數。不過“厚重端嚴”倒確實像出自阮元之手,與上述一組辭彙極為相似,如果說是阮元本人的修改,就很有價值,這便是他審美觀改變的痕跡。“拘謹拙陋”本為顏之推對北碑的貶斥,從“厚重端嚴”到“拘謹拙陋”的改動,一說明阮元實事求是地正視客觀事實和前人的評價,二說明他已經敢於將“拘謹拙陋”認為是另一種美,如同傅山的“寧醜毋媚”,他如此竭力推崇北碑,此處當不是貶義。從他的一組辭彙來看,他在帖學審美範疇之外找到了另一條審美途徑,這是相對與二王、趙、董而言的,從美學概念上看,這是一條由優美向壯美轉換的道路,他的“方”、“正”、“勁”、“拙”的北碑體會,又不同於康有為“雄強”、“奇逸”的審美取向,畢竟他經歷過帖學時期,審美思維也沒有完全走向帖學的反面。阮元處於一個社會狀況複雜多元的時期,各種衝擊接踵而至,西學東漸對中國傳統文化的衝擊,崇尚醜拙的審美觀對帖學審美定式的衝擊,使得具有深厚傳統文化底蘊的阮元複雜的心理和兩面性凸現出來,具有新思維的阮元以其具有前瞻性的研究成果始終走在潮流的前面。他的目的不是反帖,而是欲在二王之外開闢新徑,打破一種陳舊的審美定式,他說:“元、明書家,多為《閣帖》所囿,且若《禊序》之外,更無書法,豈不陋哉!”他為書法實踐走向豐富和多元起到了呼籲以及理論支撐作用,同時又為清末及現、當代書壇一味追求醜、拙的極端思想種下了根苗。阮元(包括他同時代人)的審美取向在後人的認同和發揮過程中,逐漸形成一種定式。我們可以這樣說,在他那個時代,他的這種思維是具有前瞻性的,而我們這個時代眼目為清人所障,將醜、拙走向極端,一味追求金石氣,使書法藝術丟失很多豐富的內蘊,但這不能怪罪於阮元。當代書壇的創作走向是清代的延續,書法藝術要發展、要突破,首先要跳過清代、超越清代。阮元是聰明人,他跳越了前代,從這個角度看,對我們是不是有一些啟示呢?

三、“返古論”闡釋

乾嘉時代,是一個復古的時代。乾嘉學派注重求真、求古,阮元自謂:“余之說經,推明古訓,實事求是而已,非敢立異也。”在書法上,他提出南北書派和推重北碑,就是在經學背景下的產物,他都認為是實事求是地還歷史本來面目,並非異言。梁啓超所謂“以復古為解放”是對整個清代學術而言,也正言重阮元書學思想的要害。從書法發展史來看,“借古開今”是自古以來人們傳承和發展傳統書法的重要手段,阮元也未能例外,這種尚古精神正是中國幾千年來的文化精神所決定的。

阮元的復古,與趙孟頫、董其昌的復古初看以為相似,其實不是一回事,並有著本質的區別。趙孟頫在南宋書法江河日下的情形下,舉起復興古法的旗幟,使得元代書法在南宋書法一百多年的蕭條之後重新復甦,並且呈現出欣欣向榮的景象。趙孟頫的書法觀是以向晉唐之書出色的回歸為指向的,他反對沿襲宋人,提出直溯二王,並在實踐中全面復古。他的復古是從筆法入手,他強調“學書在玩味古人法帖,悉知其用筆之意,乃為有益。”他將筆法看成是最重要的核心,視其為書法作為傳統藝術得以傳承的重要條件。董其昌的復古在本質上與趙孟頫同調,他在學書之始,就將目光瞄準祝允明、文徵明,曾說:“凡三年,自謂逼古,不復以文徵明、祝希哲置之眼角。”企圖超越吳門書派。中年以後,他很快將欲超越的對象定格在趙孟頫,並多次表現出超越趙氏的自信,他的復古實際上跳過元明追溯晉唐之風。阮元則不同,他的復古是在帖派之外梳理出一條碑派系統,他所追溯的不是晉唐之風,而是漢魏之風。我們不妨將阮元在書法中的復古思想稱為“返古論”。

古代著名書法理論著作

| 在中國古代文藝理論中,古代的書法理論是極其重要的組成部分,它也是我國藝術理論中的最寶貴的遺產。 |