形態特徵

長鰭短額鮃

長鰭短額鮃棲息環境

主要棲息於大陸棚砂泥底質或石礫底質床上,白天不太活動,靜靜地平貼在砂泥底床上,到了晚上才出來覓食,主要以底棲無嵴椎動物或小魚為食物。多變的體色能融入周遭景物,藉以欺敵。

生活習性

除繁殖期成對活動外,通常單獨活動。白天大多棲息在密林深處,直立地站在靠近樹幹的水平粗枝上,由於體色與樹的顏色很相似,因此雖然不算十分隱蔽,也很難被發現。有時白天也活動和捕食。寒冷的冬天常在樹洞中躲避風雪,有時甚至敲擊樹幹也不飛出。多活動於樹林的中下層,只有在進行遠距離飛行時才越過樹冠之上。當追捕松鼠時則隨松鼠的上下而起落,常邊飛邊發出“呼呼”的恫嚇聲。飛行時兩翅煽動幅度較大,飛行輕快而無聲響。多呈波浪式飛行。一般飛行距離不遠,每次多在50一60米左右。除繁殖期常發出“蹦蹦一蹦蹦一”的短促而粗獷的叫聲外,其他時候一般很少鳴叫。它的叫聲略似中杜鵑的聲音,但較中杜鵑的聲音長而響亮。主要以田鼠、棕背鼠、黑線姬鼠等為食,也吃昆蟲、蛙、鳥、兔,以及松雞科的一些大型鳥類。

繁殖方式

繁殖期為4~6月。通常營巢於樹洞中,也在樹根下的地面上或林中河岸的石崖上營巢。每窩產卵2~6枚。卵為白色。孵卵由雌鳥承擔,第一枚卵產出後即開始孵卵,孵化期為27~28天。雛鳥為晚成性,大約經過30~35天才能飛翔。

分布範圍

分布於日本北海道。

種群現狀

該物種分布範圍廣,不接近物種生存的脆弱瀕危臨界值標準(分布區域或波動範圍小於20000平方公里,棲息地質量,種群規模,分布區域碎片化),種群數量趨勢穩定,因此被評價為無生存危機的物種。

保護等級

列入《世界自然保護聯盟》(IUCN)2012年瀕危物種紅色名錄ver3.1——低危(LC)。

盤點海洋中的魚類之四

鰈形目

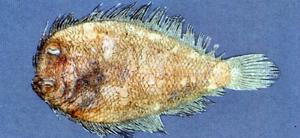

| 鰈形目。即通常稱為比目魚或偏口魚的魚類。體形平扁,成魚的兩眼全移到頭的一側,平時平臥海底,有眼的一側朝上,體色較深;無眼的一側向下,體色一般為白色。 |