遺址簡介

齊長城西起山東省長清區古濟水河畔的鉅防(即今長清區孝里鎮廣里村北),"橫跨泰山,綿地千里",途經萊蕪等18個市(縣、區),於今青島市黃島區小珠山北於家河直達黃海,全長618893米,史稱千里齊長城,其中保存最好的齊國萊蕪段57832米。

概說

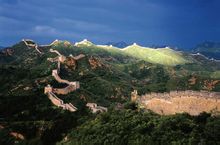

春秋戰國時期,中國多有長城,除北方燕趙長城外,尚有齊長城、魏長城、楚長城。齊長城橫亘于山東中部,又名長城嶺、大橫嶺,西起今黃河東岸的長清縣西南孝里鎮廣里村北,向東進行丘陵區,又逐漸蜿蜒攀升至泰山西麓的中低山區,爾後沿泰沂山脈分水嶺,直達黃海西岸的今青島市小珠山之東的黃島區東於家河村東北入海,蜿蜒618.9公里,史稱千里長城,現存遺址占總長度的64.3%。

千里齊長城,在連年的戰爭中屢興屢廢,世世代代地建,年年月月地修,是中國歷史上影響最大的鉅防之一,是目前國內年代最久遠、規模最大的古建築遺址。整座齊長城,巍巍峨峨,恢恢宏宏,恰似東方巨龍,盤鏇飛舞於崇山疊嶂之中,將黃河、泰山、東海連成一體,是勞動人民智慧與力量的結晶,是齊魯大地的脊樑。

修建史話

齊長城遺址

齊長城遺址春秋戰國時,社會制度發生了重大的變革,奴隸制社會逐漸崩潰,封建社會日益形成。在這樣一個階級矛盾極其複雜而又激烈的時代,列國諸侯竟相爭伐,周天子大勢已去,徒有虛名。

齊國當時的大國,,曾雄踞於各強國之首。位於今山東省北部,建都營丘(後稱臨淄,今山東淄博東北),其疆域東到 海,西到黃河,南極泰山,北到無棣水(今河北鹽山縣南),是當時華夏諸國中最強的國家。

春秋戰國時期,由於農業、手工業和商業的發展和專制主義中央集權制度的形成,促使政治、經濟、文化集中,因而城市也發展起來。在各國都城中,齊都臨淄規模最大。考古材料表明,齊都臨淄故城包括大小兩城,大城周長14,158米,小城周長7,275米,大小城總長21,433米,合周尺9,500丈。人口7萬家。

但齊桓公稱霸時,但這時魯、晉尚處於強盛時期,齊國並不像日後那樣強大,其疆域最大不過"方五百里",而且疆界難以鞏固,爭爭奪奪,犬牙交錯,泰山成為天然屏障。

泰山兩側是齊魯接壤地帶,是南北爭戰與會盟的通道。特別是在齊國的西南部,濟水與泰山之間構成依河臨山之險,是中原各國的交戰要道,敢是春秋戰國時中原諸國進攻齊國的咽喉。所以,齊國在這裡首先修築了西段城障,以防魯、晉諸國。

戰國初,齊國更加鼎盛,而魯國則衰,楚、越乘虛而放,特別是楚國不斷北征至海岱地區,先後滅掉了邾、杞、莒等國,並把越國的勢力也趕了出去,取得了琅玡一帶的領土,直接危及齊國,於是迫使齊國又修建了東段長城,以防楚越。到了戰國中期,齊威王、齊宣王繼起爭霸,楚國滅掉了越國,更加危及齊,而岡巒起伏的泰沂山區正處於齊之南越,以山代城的傳統格局已不適應徒騎兵戰的新形勢,於是齊威王又修建了中段長城。爾後,齊宣王又對整座長城加以維修連成一體。

《史記·楚世家·正義》引《齊記》:"齊宣王乘山嶺之上築長城,東至海,西至濟州千餘里,以備楚》"可見當時規模已不小。

最後,齊湣王又對長城進行了全面整修。至此,齊長城先後經歷幾百年才大功告成。

構築特點

齊長城城牆的構築特點是因地制宜,充分利用地形,建築材料就地取材。

平原和矮丘,以土板築成寬十二三米,高七八米的土城牆。如嶺子頭處搞"大寨田"挖掉南側一半,現遺址底寬仍達5.2米,高僅2.5米。穆陵關西大峴山上坍塌後的遺址底寬達15米,高5米。土築城牆就地取材,黃土、黃粘土、沙土、砂礫土都有。不論何種土質,都是加鹽水板築,至今鹽漬可見。板築時夯層10厘米~25厘米不等,現裸露處夯層明顯。

山東齊長城遺址

山東齊長城遺址山上以石壘砌。有的沿山脊砌成寬5米~7米的雙面城牆。更多的城牆不在山脊, 而選在山脊陽側陡坡上開挖少量土方,壘成寬1米~2米的單面石牆,牆陰填土石,形成陽面高六七米,陰側高僅1米~2米居高臨下的態勢,易守難攻。用料上有塊石、條石、片石、花崗岩、石灰岩、沉積岩等,就地取材。

在長清的陡嶺子山上發現50米長雙層城牆,即在城牆之陽坡又築外牆,兩牆相距2米~3米。三股峪北山還發現有鋸齒形城牆,即城牆外側呈三角形突出,這段城牆長300米。諸城馬山至北山一帶山坡上的城牆,都用石塊砌成間隔7米~10米的格子狀,中間填土石,既省料又可防止泥土流失。

“因地形,用險制塞”,就是充分利用數十米高懸崖峭壁的山險牆,因無法攀登而不再在其上修築城牆。這種情況齊長城全線用得很多,短的數十米、幾百米、長的達千餘米。

象這樣以山險代替城牆的例子很多,其中以泰山長城和博山長城為代表。齊長城未經過泰山主峰,而是自泰山西北,經泰山之陰迤邐東去,但城牆只修築到泰山西北的釘頭崖,其以東的老鴰尖、摩天嶺、高山尖子、牛山口一帶的"泰山北崗",長達15公里沒有修築城牆,而是利用海拔八九百米的高山險峰代替長城牆,並以海拔1545米的泰山主峰為屏障,步兵車陣是無法進攻的。

齊長城遺址在城子村(古城)逾淄河,東到三泰山以東雖有黑虎、油簍、雁門等諸"寨"而無城牆,直到沂源縣大崮、小崮之東才見城牆遺址。在南自魯山,北至三泰山,東到大崮,南北18公里,東西14公里範圍內,有海拔800米以上山峰52座,車馬廝殺的戰場是難以在這"博山"之中擺開的,況且南有海拔1108米的魯山屏障。因此,用山險代替城牆不無道理。況且利用山險代替城牆還節省了大量人力、物力,減輕了許多勞役之苦。

歷史背景

齊長城遺址

齊長城遺址齊長城的修建有其獨特的歷史背景和地理環境。據考證,它的修建,借鑑了城池防禦的手段,具有重要的軍事、建築、經濟、文化等多方面的價值,非常值得研究和探索。從歷史方面看,公元前771年,周平王東遷,王室逐漸衰落,而齊、魯、晉等國則日漸富強,特別是齊國正嶄露頭腳,漸漸崛起於東方。逐漸占據了霸主地位的齊國雖發展迅速,但是,南部強大的晉國卻一直是當時齊國統治者心頭的一塊病,時時令其不安,而且當時其他諸子國也紛爭不斷,戰事頗繁,對齊國也是一種威脅,因此確實需要設防…從地理方面看,齊國所受封地在泰沂山脈以北,背靠山面對海,海是不必防範的,西和北面有黃河作為天險屏障。可謂易守難攻,只有南面有出入泰山的陸地大道,直通在它南面的魯、楚等國,雖然泰沂山是約定俗成的邊界線,但因地勢開闊,易守難攻,正是中原諸國進攻齊國的咽喉之地,是齊國需要重點防範的要塞,必需設防。而且據史料記載,春秋至戰國初,各國主要是用戰車作戰,因此設防重點是修築關隘,用來阻擋戰車,而到了戰國時期,步兵以其機動靈活可以翻山越嶺等優勢,在軍事上的位置越來越重要,這就迫使齊國在修建關隘的同時,還要建好山嶺上的長城,以防步兵的入侵。正是出於防禦目的,齊桓公開始在此修築長城。隨後,齊靈公、齊威王又不斷將長城沿泰沂山脈向東增修,至齊宣王時已修至東海。需要說明的是,此時,魯弱楚強,擴修齊長城重點是防楚,史載"乃齊宣王所築,以御楚寇者"可以作為明證。明、清、民國等時代的統治者又對萊蕪境內的齊長城進行過維修,所以雖歷經2000多年的風風雨雨,但至今仍清晰可見這堪作歷史見證的遺蹟,而且是全程中保存最為完整的一段。

地理環境

萊蕪境內的齊長城西起萊城區大槐樹鄉的芭麻峪村,東至和莊鄉的榮科村,橫跨大槐樹、鹿野、上游茶業口、和莊等5個鄉鎮,穿越後關、長城嶺等大大小小28個村莊,歷三平山、雞爪頂、摩池嶺、霹靂頂等9座高峰,踞天門關、錦陽關、青石關三道雄關,沿萊蕪市北部邊界的崇山峻岭,經大大小小224座山頭,蜿蜒起伏百里之遙。

齊長城是隨著不同的地形、山勢和地貌而修築的,主要有關、烽火台、團城和牆四部分組成,關全部建在山口要道上;烽火台則建在大關的山頂,用以傳遞敵情;團城是建在關兩側高山頂上的石圍牆塞,用以屯兵和觀察敵情。城牆的位置一般是建在隨山升降的分水限南側的斜坡上。地勢一般是南低北高。因為南面低,來犯的敵人需要向上進攻,非常困難,起到防禦作用。北面高則可以居高臨下,易於防守。牆底厚一般約3米,但關處厚4一8米。南半部分是外牆,平均高約4米,關處牆最高8米,北半部分是站牆,厚1米,高1米左右,有便於瞭望、巡邏、隱蔽和作戰的優點。在城牆的陰面,建有橫向的攔沙土水的小石牆,有的牆內壘著泄水溝,以防止城牆被雨水沖壞,牆的用料一般是就地取材,砂石山就用砂石,青石山就用青石,上游鎮南欒宮村西的"道士帽"山處的220米城牆則是用沙土夯築而成,特殊地帶就以懸崖代牆,如三頂山、雞罩山上的牆就是如此,砌牆的方法也因料而異,土牆就用夯築法,石牆、關樓和城堡則用支墊乾壘法,關門洞採用的是發暄技術。其中,尤以乾壘法和發暄技術最值得稱道,不怕雨雪沖刷,經得起風吹日曬,因而至今完好無損,齊長城保存最完整的的是萊蕪境內上游鎮娘娘廟(錦陽關)以西的662米,共有190個城垛,每個城垛上有一個瞭望口。

巍峨壯觀的齊長城如一條巨龍,穿越於崇山峻岭之間、阡陌溝壑之上,每一關、每一牆都在訴說著無數動人的故事,散發出無窮的魅力。

說起齊長城,不能不提青石關。青石關位於和莊鄉青石關村,關城堡建在東豐山和西小山之間的山坯上,長寬各百餘米,原有南、北、西三座城門樓。北門洞頂原建有玄帝閣,閣基東西長10.5米,柱石還保存完好。南門外上方鑲嵌著"青石關"三個陰刻楷書大字石匾,現壘在關門東側南尾的西山牆上,保存完整。南北門有大路相通,路西原來有座店鋪,是曾國藩經過這裡到博山時的住所,有2間大門、3間北屋、2 間西屋,都是石牆瓦屋,建築風格古樸,南門外路邊有"奕世流芳"和"曾國藩所其處"的石碑。

青石關以其特有的軍事、地理、商旅、建築等方面的魅力,以及和齊魯古道的關聯,曾引得無數文人墨客到此觀瞻,留下許多軼文趣事,演繹出無數動人篇章。清代文學家蒲松齡,在他31歲離鄉出青石關南去時,就曾留下這樣的詩篇:"身在瓮盎中,仰看飛鳥渡。南山北山雲,千株萬株樹。但見山中人,不見山中路。樵者指以柯,捫蘿自茲去。勾曲上層霄,馬蹄無穩步。忽然聞犬吠,煙火數家聚。挽轡眺來處,茫茫積翠霧。"青石關如同齊長城一樣,自有它輝煌的歷史。在齊長城下,人們不僅傳誦著許多名人詩篇,而且還流傳著許多淒婉動人的故事,相傳長城腳下住著一戶人家,聰明英俊的王小與老母相依為命,無奈家貧如洗,王小老大不小了也沒有娶上媳婦,老母盼媳心切,日久成疾,雙目失明,王小靠討飯奉養老母、並天天到山上打柴換藥為老母治病,歷盡生活艱辛。王小的孝心終於感動了神靈,託夢指點他道:北牆跟前一地花,九月滿目黃金甲;得此妙藥聖草日,定是慈母見天時。王小醒來,恍然大悟:這不就是天天打柴時見到的齊長城下的野菊花嘛!於是采來野菊,熬湯為老母洗眼,果然靈驗。這一偏方,至今在齊長城下流傳套用,造福一方百姓,又說青石關南19公里處的望夫山,是因哭倒長城的孟姜女北眺夫婿而得名。傳說住在山下的孟姜女,結婚不到三天,丈夫就被齊國抓去修長城,一去幾年杳無音信。孟姜女盼夫心切,天天手提盛著饅頭的籃子和麵湯罐子,佇立山頭向北遙望,日復一日,年復一年,望穿雙眼,盼白雙鬢,不見夫歸,久而久之,競立化為石,至今屹立山頂,見證著流逝的歲月,記載著滄海桑田的變遷,訴說著幾多悲歡離合的故事。此山因之得名“望夫山”,為萊蕪十大名山之一。

考察歷程

通過專家考察論證,齊長城創建於春秋初期,距今已有2500多年的歷史,比秦始皇的萬里長城還要早470多年,堪稱是中國歷史上影響最大的長城巨防。它又是一部硝煙滾滾、風雨滄桑、落戟沉砂、遺蹟斑斑的古代戰爭史。

博山境內的3條齊長城複線不僅具有軍事價值,而且還具有珍貴的歷史文化價值,文物研究價值和旅遊觀賞價值。

2001年06月25日,齊長城遺址作為春秋、戰國時期古建築,被國務院批准列入第五批全國重點文物保護單位名單。

齊長城遺址

齊長城遺址齊長城猶如一條騰飛的蒼莽巨龍,蜿蜒迤邐於齊魯大地,昂首奔向東方。它飽經2000多年的硝煙戰火,閱盡人間風雨滄桑,多少年來,歷史學家和考古學家只要一提起它的名字就怦然心動。歷史上曾有很多有識之士對它進行過考察研究,但由於綿延千餘里、人跡罕至、山巔峽谷荊棘叢生,歷史文獻始終沒有對它進行過全程實地考察的記載,因此,歷史上也就無人識得它的真實面目。儘管《管子》《史記》《左傳》《戰國策》《括地誌》《水經注》《泰山郡記》《泰山道里記》等許多古籍對它都有過記載,卻都是寥寥數語、謬誤很多;有些學者籍史書和方誌進行分析推論,著述立篇,終因未到現場察勘,對齊長城的描述錯誤頗多,形成以訛傳訛,這實在是歷史上的一大缺憾。正因為上述原因,使得齊長城被蒙上一層神秘的面紗,成為千古歷史之謎。

為了弘揚民族文化,填補山東歷史研究的一項空白,使世人認識齊長城的本來面目,泰安市已經退休和退居二線的路宗元、孫立華、李繼生、張廣坪、和進海等五位同志自己提出課題,擬出考察方案,自願組成了齊長城考察隊,自1996年10月19日從起點出發,於1997年10月21日到達終點,歷時367天,圓滿地完成了全程實地徒步考察齊長城的任務。

五位老人拉著50米測繩測量長城長度

他們沿著時斷時續的長城遺蹟,用羅盤儀確定長城走向,用皮尺測量遺蹟高度和寬度,用50米鋼絲尼龍測繩丈量長城長度,用照相機和攝像機記錄長城現狀,採用步行踏察的方法,從起點一步步、一米米地測量到終點,迂迴行程近1萬公里,步行1000多公里。獲得了齊長城全面、完整、翔實的考察資料,首次測量出齊長城的準確長度,繪製出有史以來第一份準確的齊長城位置走向圖和五萬分之一的現存遺蹟圖,考證了齊長城的起止點、遺址保存現狀和被破壞的原因,發現了3條長城複線及眾多關隘、城堡和烽

艱險的攀登

火台遺址,弄清了齊長城的建築特點,解開了部分歷史疑案,矯正了古籍記載的謬誤。收集了大量有關歷史故事、民間傳說和風土民情,確定了孟姜女哭的是齊長城。在考察過程中還對長城沿線的文物古蹟和風景名勝進行了調查。有長清的雙乳山濟北王墓、孝堂山漢石屋,沂源猿人遺址,沂山東鎮廟,安丘公冶長書院、董家莊漢畫像石墓,莒縣浮來山定林寺,五蓮山盤古城等。這些考察成果為研究春秋戰國時期的政治、經濟、軍事和文化提供了第一手資料,對中國長城研究工作做出了貢獻。

考察隊受到沿途各縣市區和鄉鎮的熱情接待與全力支持。各縣都派出1至5名文史人員陪同考察,鄉鎮派員當嚮導。吃住多數由沿途鄉鎮無償提供。社會各界也紛紛伸出了援助之手,以贊助考察經費、捐贈交通工具等多種形式,為考察提供了極大的方便。從而保證了考察活動的順利進行和圓滿完成。考察中歷盡千辛萬苦,隊員們不顧年邁體弱,克服重重困難,團結協作,頑強拼搏,奉獻精神支撐著五位老人,用鮮血和生命換取了考察齊長城的豐碩成果,隊長路宗元同志在考察活動結束後不久便永遠離開了人世。

每天午餐在長城遺址上吃乾糧

齊長城遺址

齊長城遺址齊長城考察隊的行動是一項前無古人的壯舉,是齊長城研究工作的里程碑。這項活動得到山東省委、省政府和省有關部門的高度重視和關心支持。省委常委、宣傳部長王修智、原山東省委書記梁步庭同志帶領省委、省府有關部門的領導同志專程到泰安聽取考察隊關於考察成果的匯報,高度評價齊長城考察活動。山東省委宣傳部、省文化廳在濟南舉行《齊長城考察新聞發布會》,對考察隊進行了表彰獎勵。中國東方文化研究會和中國文物學會聯合舉辦了《中國齊長城文化學術研討會》,來自全國的60多位專家學者對五位老者徒步考察齊長城的壯舉以及所獲得的成果予以積極肯定和高度評價。中國古建築專家組組長、中國文物學會會長羅哲文先生曾先後三次聽取考察隊的匯報。充分肯定了所採用的考察方法,評價道:“你們採取的是最原始、最科學、也是其他方法無可代替的步行踏察方法”。當他看到考察成果資料後評價說:“你們五位老同志的這種精神真是了不起。你們做了一件劃時代的總結性的工作。這些資料是你們實地考察的第一手資料,科學性很強,將來一定是做為珍貴的歷史文獻留下來,永遠傳下去”。

作用

齊長城遺址

齊長城遺址齊長城是春秋戰國時期齊國修築的軍事防線。始建於齊桓公元年(公元前685年),經齊靈公、齊威王不斷增修,至齊宣王時基本完成。後來齊王又加整修,先後歷經400餘年。

長城西段起於今長清縣孝里舖和廣里鄉之間的東張村,沿黃河下游右岸入泰山山脈,中經肥城、泰安、歷城、萊蕪,東 至章丘南長城嶺;東段自博山、沂源交界 處魯山,經沂水、臨朐交界處大峴山穆陵關,過安丘南、莒縣北、五蓮北、諸城境, 至膠南縣小珠山東北於家河村入海,全長500餘公里。齊長城因山就勢,蜿蜒綿亘, 經2500多年的硝煙烽火、風雨滄桑,至今雄姿猶存。其基礎寬6~10米,牆高2~11米, 高者多在山嶺低凹處,較完整者多在山區險要處。山區均以開石壘砌,中間夯土, 平原則多用泥土板築。泰山地區的齊長城,分長清段、肥城段、泰安段、萊蕪段。

長清段位於長清縣境南部,現存東西兩段遺址。最西段在廣里村東北500米處,長200米,高2米,底寬8米,頂寬2米,夯土築成。東段在萬德鎮長城村南,長200 米,高2米,底寬6~8米,夯土而成。村北首原有孟姜女廟,“文化大革命”中毀,遺址今存明、清重修碑。在界首鎮北麻套村北,沿北頂山脊也有一段長城遺址,長 4公里,高4~5米,底寬8~10米,頂寬5~6米,石砌牆,拐彎處用草拌粘土砌石。長清、泰安交界的山口處兩側,至今城牆高大雄偉,有羊腸山道南北相通。

肥城段在肥城縣境北。西起老城鎮北5公里處的項峪北山,經於土村北、劉家山口、張莊北山、北李莊北、鐵擔嶺、站口子山口、雙山、五道嶺山口、蘆家溝、 三山、羊角山口、上峪村北、羊角山、松樹山口、斜峪北嶺、槐樹口、夾子山,東 止於窗戶嶺,全長38公里。山區為石砌,凡經山口處為土基。山頂遺址一般高1.5 ~2米,底寬5~6米,頂寬1.5米。有的高達4~6米,寬6~8米。最東段高10米,底寬15米。

泰安段位於泰安市郊區、泰山區境北泰山山區分水嶺上。西自窗戶嶺入郊區道 朗鄉黃巢寨山,沿山脊折而東北,再入長清境。自界首北頂山又入泰安境,沿岱陰 泰歷邊界線崇山峻岭,經摩天嶺、牛山口西北、馬跑泉村北、講書堂北、大藥鄉北、 長城嶺、水泉子村、西門台、天馬頂、梯子山、南烀牛了慕縭子胩┌病⒄慮鴟?界線長城嶺相接,長82公里,殘垣斷壁處處可見。其中東段最清晰,自大津口經黃 前鎮水泉子村西北的濟泰公路山口,至下港鄉谷山村一帶,遺址綿延不斷,長34公 里,高2~4米,底寬6~10米,頂寬2~4米,石築,間以夯土。

萊蕪段在萊蕪市境北泰山山區。西起芭麻峪,東至青石關,沿章萊、博萊邊界 逶迤52公里,跨越大槐樹、鹿野、上游、茶葉口、和莊等鄉鎮,全部為石砌。峰巒 陡險處牆高2~3米,平坦處高5~7米,底寬2.5~6米,尚存垛口。全段有3個門,史稱 三關:西有天門關,東有青石關,中為錦陽關。錦陽關位於上游鄉娘娘廟村北,為 齊魯要衝,威武壯觀,惜已毀於抗日戰爭時期。關西一段城牆最完整,長800米, 高9~11米,底寬6~8米,依山而築,垛口完整,清同治年間為防捻軍而整修加固。 青石關一帶,兩山對峙,形勢險要。蒲松齡有《青石關詩》:“身在瓮盅中,仰看 飛鳥渡。南

山北山雲,千株萬株樹。但見山中人,不見山中路。樵者指以柯,捫羅自茲去。勾曲上層霄,馬蹄無穩步。忽然聞犬吠,煙火數家聚。挽轡眺來處,茫茫 積早露。”

附:

泰山以東齊長城,主要有臨朐段、五蓮段、膠南段。

臨朐段位於境南部。西接淄博岳陽山鳳凰嶺,經嵩山、九山、沂山、大弁山東 去入安丘縣,長75公里。城依山而築,隨嶺阜溝壑起伏。梵谷崖陡壁處,僅用石塊 砌成2米左右的矮石牆。每遇溝壑,則用巨石構築。一般地段為土石結構,其基礎 由精加工的大石砌成,寬8~10米,高3米,上為夯土,層次分明,每層厚約20~30厘 米,夯窩均勻,清晰可辨。有些地段為冬季施工,土裡摻有鹽水;有的尚存木樁痕 跡,以加大拉力,保持平衡。大關鄉苗家旺村南至邵家峪一段最為清楚,長12公里, 殘高1~4.5米,底寬6~8米,多以沙土夯實而成,間有石塊砌築。牆南面陡峭,北面 坡緩,每隔5~10米置亂石一堆,大者若磨盤,小者似碌碡,為當年守城者禦敵所備 擂石。大關鄉內殘存分岔段,為二道防線。從沂泉村南至大關水庫南,長4公里, 高1米,寬2.5米,鹽土結構,間有木樁痕跡。

齊長城關隘,以穆陵關最為著名。位於縣東南與沂水交界的大峴山上,是齊國 通往南方的門戶。遺址2600平方米,殘牆高3~5米。其南面下臨深谷,陡不可攀; 北側較平緩,以平頂山為依託,進可攻、退可守,地勢極為險要。平頂山巔平如砥, 面積5平方公里,相傳為歷代齊王巡狩駐蹕處。關與山之間,成一布袋狀狹口,雄 關扼其口,崇山收其尾,是進可攻,退可守的戰略要地。關東、西200米處各有一 高台,北面與長城平齊,南面凸出約2米,為關隘的軍事附屬設施。關北還有雙重 城牆並列,證明齊國在通往都城的咽喉處設重關以防。穆陵關踞高臨下,氣勢巍峨, 為歷代軍事家所重視。今台下有戰國時期碎瓦片,有明重修碑1塊。

五蓮段位於境北,有長達50餘公里的城址。它橫跨濰、涓二水,歷經100多個 山頭,為泰山山脈之東現存最完整的一段。尤以院西鄉西段最好:長1.5公里,底 寬6.5米,頂寬3.5米,高2.5米,砂土夯築,至今十分堅固。遺址座落在馬耳、分 流兩山之間,前後均有長城村,中有古道,東西兩側築烽火台,今台基仍存。

膠南段位於境北,全長55公里,殘垣依稀可見。最東端城址高3米,底寬6~7米, 直入大海。古老拙樸的長城與瀚浩壯闊的大海相襯托,氣勢雄壯,動人心魄,今已 成為青島市著名勝景之一,被譽為“少海連牆”。

泰山腳下的古遺址

| 泰山歷史悠久,文化內涵豐富。中華人民共和國建立後,經多次文物普查,現存主要古遺址42處,古墓葬13處,古建築58處,碑碣1239塊,摩崖刻石1277處,石窟造像14處,近現代文物12處,文物藏品萬餘件。其中城子崖遺址、四門塔、大汶口遺址、靈岩寺、岱廟、千佛崖石窟造像、龍虎塔、九頂塔、馮玉祥墓等,先後被國務院公布為國家重點文物保護單位。 | |||

| 大汶口遺址 齊長城遺址 烽火台遺址 周明堂遺址 社首山遺址 智人化石遺址 漢明堂 中淳于遺址 銅山冶銅遺址 羊祜故城遺址 | 城子縣遺址 泰山書院遺址 徂徠書院遺址 青岩書院遺址 孔子廟遺址 隱仙觀遺址 神通寺遺址 青崖寨遺址 赤眉軍起義遺址 黃巢寨遺址 | 龍門口遺址 姚莊遺址 古博城遺址 文姜城遺址 勺山遺址 黃崖寨遺址 茅茨遺址 登封台遺址 姜博士起義遺址 | 岱麓書院遺址 湧泉庵 汶陽遺址 唐王寨遺址 趙家泉古城址 竹林寺遺址 橋溝遺址 谷山玉泉寺 柳杭遺址 |

泰山上的文化景點

| 泰山位於山東中部泰安城北。古稱岱山,又名岱宗,春秋時改稱泰山。泰山是中國山嶽公園之一,又是天然的歷史、藝術博物館。泰山不僅是國家重點風景名勝區,而且已被聯合國確定為世界文化和自然遺產之一。從古至今,登山路線有六條,山前山後各三條。從泰山腳下沿古登山中路直上岱頂,共10多公里,有石級可登,沿途根據遊覽區的分布和山勢,修建了茶亭、餐廳、賓館等休息場所。遊人可根據自已的體力,量力而行。 |

淄博市主要旅遊景點

| 概況 | 淄博市物華天寶,人傑地靈。在這片古老的土地上,曾經誕生、哺育過眾多的政治、思想、軍事、文化巨人。境內有北辛文化、大汶口文化、龍山文化和岳石文化等遺址400多處,各類文物點804處。 |

| 景點 | 寨里大張古瓷窯址 | 齊長城遺址 | 萊蕪故城 | 高陽故城 | 安平故城 | 小龐遺址 | 桐林田旺遺址 | 中國古車博物館 | 顏文姜祠 | 齊景公殉馬坑 | 齊國故城遺址博物館 | 聊齋園 | 蒲松齡故居 | 匯龍橋 | 於陵故城 | 齊故城 | 逢陵故城 | 昌國故城 | 磁村古瓷窯址 | 臨淄墓群 | 稷山洞石墓群 | 散落古墓 | 辛店乙烯墓地 | 楊寨塔 | 振衣閣 | 碧霞元君行宮 | 四世宮保坊 | 華嚴寺 | 忠勤祠 | 漁洋祠 | 爐神廟 | 青雲寺 | 趙執信故居 | 碑碣墓誌 | 北魏造像 | 姜太公旅遊中心 | 馬踏湖風景區 | 泉河頭風景區 | 淄川遊樂園 | 留仙湖公園 | 梓童山鬼谷洞風景區 | 文峰山公園 | 馬鞍山抗日遺址 | 王漁洋紀念館 | 焦裕祿紀念館 | 原山國家森林公園 | 源泉 | 樵嶺前風景區 | 魯山 | 沂源溶洞 | 萌山風景旅遊區 | 博山溶洞 | 聊齋城 | 古車馬博物館 | 博山開元溶洞 | 陶瓷博物館 | 王士禎紀念館 | 周村大街 | 淄川奎盛園風景區 | 玉黛湖莊園 | 觀狐園 | 原山泰山行宮 | 淄博市博物館 | 蒲松齡書館 | 沂源九天洞景區 | 周村大染坊 | 魯山國家森林公園 | 管仲紀念館 | 淄博魁聖園 |