簡介

湧泉庵遺址

湧泉庵遺址湧泉庵初建於齊梁之間,因湧泉而得名。湧泉為濟南七十二名泉之一,泉水從一方池壁上雕刻的獸頭中噴涌而出,匯集了“細水長流”、“錦上添花”“懸崖瀑布”三股泉水,通過湧泉橋依山勢三迭而下,形成可觀的“白尺飛流”。縷縷泉水映著竹林,緩緩的穿過竹叢根隙,形成彎曲的淙淙小溪匯入飛流之中。清澈的泉水,婆娑起舞的翠竹愈顯得這裡清幽、淡雅,如臨仙境頗有江南水鄉情味。《續修歷城縣誌》說這裡“百尺飛流,千章古木,山光水色,鳥語畫香”。

現存僅北殿堂三間及附近古碑七通。原庭院門外東側,緊鄰山坡,現有一狀如四門塔的單層方形石塔,石塔塔高3.35米,邊寬2.米,坐北朝南,內有一石雕佛像。

記載

據《歷城縣誌》記載,湧泉庵始建於齊、梁之間,即相當於北魏、東魏年間。該庵雖逐漸衰敗,但直到抗日戰爭初期,尚有香火廟會。呂祖祠前立有古碑一通,字跡看不清楚。 在湧泉庵遺址上,2000年據明代原貌,復原的湧泉庵。現有大殿三間,在大殿西有呂祖祠一間。均沒有塑神像。

湧泉泉水由峪中山腰岩溶裂縫中滲出,匯而成溪,通過暗渠,從一石雕龍頭口吐入名曰“淨池”的池中

描述

湧泉

湧泉汪維成

花草何須怨楚宮,六朝殘劫總成空。

地經白馬青綠後,山在風聲鶴唳中。

終古英靈走河渭,此間形勢障江東。

我來只訪劉安宅,一片斜陽古廟紅。

清人黃仲則詩中的劉安宅,指的是離壽縣城東北方向的淮王丹井.淮王丹井雖名丹井,實則一泉,砌井欄而成井,旁流出水口,曲曲折折的泉水經廟東側流入院中的月牙池內。池不大而池水卻永遠保持一定的水位,從來不減不溢,真是"原流泉渤,沖而徐盈"

湧泉庵

湧泉庵淮王丹井,相傳為為淮南王煉丹之所。據當地老人說:井後有一摩崖,上刻“萬古湧泉”四字,於文革中同摩崖一同被炸毀。月牙池建在藥灶旁,是作為煉丹時取水之用的,此地林壑幽美,嘉木繁茂,背山臨水,鳥語花香,可采日月之精華,吸山川之靈氣。劉安在此修道煉丹,募集眾賓客寫成了《淮南子》一書,其“輪轉而不廢,水流而不止,與萬物終始。”不正是與此處地理環境相關嗎?作為楚國最後一代國都的壽春,擁有深厚的楚文化,劉安才能寫成繼楚辭餘緒的《招隱士》文,和武帝讓他著《離騷傳》,也才有“旦受招,日暮而上”的敏捷。作為煉丹煉成的豆腐,潔白細膩,清爽無味,塊浮湯上,湯色如乳汁。不正是“無味而五味形焉,正立而五色成矣”與“夫水所以成其至道於天下者,以其淖溺滑潤也”《淮南子.原道訓》的道家思想顯現嗎。

“山在風聲鶴唳中”指的是淝水之戰。晉軍以八萬之眾打敗了符堅的百萬大軍,是我國戰爭史上著名的以少勝多的戰例之一。此處在淝水之戰中一度成為謝玄的戰場指揮所。“風聲鶴唳,草木皆兵”的成語,便是在這場戰爭後流傳下來的。淮南王廟也由此變成了謝公祠,以紀念淝水之戰的指揮者。

歷史

湧泉橋

湧泉橋明嘉靖十八年[公元1539年]御史揚公和刺史呂公在此建振衣亭,並廣屋擴舍為湧泉山房書院“令士子誦讀其中”在當時培養了不少士人。到萬曆年間,中丞方震孺又“因山為台,因泉鑿池,又有茂林修竹,雲樓月榭,故習靜者樂棲之,而耽游者亦往來不絕。”明末毀於兵燹。清順治年間,隱吏孫公與僧人募捐修復,供觀音於東殿,供華祖於西堂,更名湧泉庵,湧泉庵之名一直延用至今。隨著豆腐文化和《淮南子》一書受到海內外人士的重視,淮南市舉辦了多屆“豆腐文化節”,淮王丹井這一古老的名稱又重新被提起而套用。中外遊人接踵而來,以憑弔二千年前的哲人劉安,或探尋豆腐文化的源頭與雞犬升天的故事。

門票

10元,老年證半價,七十以上全免。

相關故事

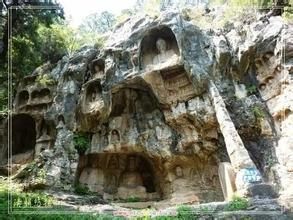

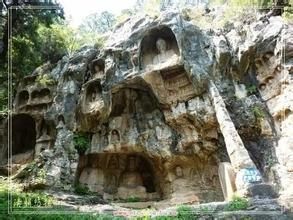

湧泉庵東南柏林中有一方形石塔,由大塊石料砌成,南面開一拱形門。相傳有一對父女,家中遭變故後,父女倆相繼出家。父在神通寺做僧人,女兒在湧泉庵做尼姑。因來往多有不便,父放衣服於一塔中,女兒取走縫補洗好後再放回塔中,所以此塔俗名“送衣塔”。於是,人們便將這石塔叫做“送衣塔”。明喜當了尼姑後,於此大修殿宇,使庵院金碧輝煌,送衣塔的西南側即為湧泉。

泰山腳下的古遺址

| 泰山歷史悠久,文化內涵豐富。中華人民共和國建立後,經多次文物普查,現存主要古遺址42處,古墓葬13處,古建築58處,碑碣1239塊,摩崖刻石1277處,石窟造像14處,近現代文物12處,文物藏品萬餘件。其中城子崖遺址、四門塔、大汶口遺址、靈岩寺、岱廟、千佛崖石窟造像、龍虎塔、九頂塔、馮玉祥墓等,先後被國務院公布為國家重點文物保護單位。 | |||

| 大汶口遺址 齊長城遺址 烽火台遺址 周明堂遺址 社首山遺址 智人化石遺址 漢明堂 中淳于遺址 銅山冶銅遺址 羊祜故城遺址 | 城子縣遺址 泰山書院遺址 徂徠書院遺址 青岩書院遺址 孔子廟遺址 隱仙觀遺址 神通寺遺址 青崖寨遺址 赤眉軍起義遺址 黃巢寨遺址 | 龍門口遺址 姚莊遺址 古博城遺址 文姜城遺址 勺山遺址 黃崖寨遺址 茅茨遺址 登封台遺址 姜博士起義遺址 | 岱麓書院遺址 湧泉庵 汶陽遺址 唐王寨遺址 趙家泉古城址 竹林寺遺址 橋溝遺址 谷山玉泉寺 柳杭遺址 |