歷史沿革

地名由來

臨潼區歷史淵源深厚,歷經周、秦、漢、唐,一直為京畿之地,因城東有臨河,西有潼河,故名臨潼。《臨潼縣誌》說:“祥符改名,以臨、潼二水環縣左右故名臨潼”。臨潼區自北宋真宗大中祥符八年(1015年)因避玉清昭應宮名,將唐時的昭應縣改稱臨潼。臨潼之稱是因其城東、西有臨、潼二河圍繞而得名。

建置沿革

烽火戲諸侯——驪山烽火台

烽火戲諸侯——驪山烽火台 元代初將櫟陽併入臨潼後,南北成為一縣,由於在此以前南北分治,為避免混淆,在追述元代以前建置沿革時,採用南北分述方式。

宋代以前南北分治

一、渭河南部分

臨潼渭河以南,相傳上古女媧氏繼興於此。

商為麗國,周為驪戎國,相繼於今臨潼縣城東24里戲水之西設麗城(商)、驪戎城(周)。

秦代,臨潼屬內史。秦始皇曾在芷陽宮附近設芷陽縣(約在今韓峪油王村年),秦王政(秦始皇年)十六年(前231年)在戲水之西設酈邑,秦始皇三十五年(前212年),徙3萬家於此,遂改為酈縣。

西漢高祖十年(前197年)於今縣城東18里設新豐縣,並將芷陽改為霸陵縣,均屬京兆尹管轄。

東漢靈帝末年(189年),曾在新豐僑設陰盤縣。

三國曹魏時改霸陵為霸城。

西晉時始分新豐地實設陰盤,屬京兆郡。

北周時,霸城、陰盤同時撤銷。

世界第八大奇蹟——秦始皇兵馬俑

世界第八大奇蹟——秦始皇兵馬俑 唐代垂拱二年(686年)改新豐為慶山,天授二年(691年)又於零口設鴻門縣(分慶山與渭南縣地年)並設鴻州,轄慶山、渭南、櫟陽、鴻門、高陵五縣,大足元年(701年)鴻門、鴻州並廢,唐中宗神龍元年(705年)復慶山為新豐。唐玄宗天寶三年(744年)於驪山下華清宮北(今縣城處),分新豐、萬年縣地設會昌縣,天寶七年(748年)改會昌為昭應縣,並撤銷新豐併入昭應。

北宋時,真宗大中祥符八年(1015年)改昭應為臨潼。

唐至北宋,臨潼區渭河南部均屬京兆府。

二、渭河以北部分

渭河以北地區,春秋時晉設櫟邑,秦景公十五年(前562年),秦奪晉地,至秦獻公二年(前383年)築櫟陽城(其址在今縣城北70里武屯附近),自雍(今鳳翔縣)遷都於櫟陽。秦孝公十二年(前350年),將都遷至鹹陽,改櫟陽為縣。

秦代,櫟陽歸屬內史。

秦漢之際,項羽封司馬欣為塞王,曾以櫟陽為都。

西漢高祖二年(前205年),“鎮撫關外父老,還歸都櫟陽”(《史記·高帝記》)。漢高祖七年(前200年)遷都長安,置櫟陽為縣,高祖十年(前197年),劉邦葬父於櫟陽城北,稱其陵為萬年陵,即在櫟陽城中設萬年縣以奉陵寢。

新莽元年(9年)改櫟陽、萬年二縣為師亭、異赤縣。

天下第一湯——華清池

天下第一湯——華清池 東漢光武帝建武初年(25年)撤銷,復設萬年縣。將原櫟陽併入萬年,城址仍在原櫟陽。

兩漢時期,櫟陽、萬年均歸屬左馮翊。

三國曹魏及兩晉均屬京兆郡。

南北朝時又屬左馮翊。

北魏孝文帝太和二十二年(498年)和宣武帝景明元年(500年)先後分萬年地設鄣縣(址在今交口鎮)和廣陽縣(址在今櫟陽鎮)。

北周明帝二年(558年)撤銷萬年縣併入廣陽,同時將廣陽縣治移至舊萬年(其址古櫟陽,今武屯)。

隋文帝仁壽元年(601年)廣陽縣又改為萬年,歸屬京兆郡。

唐高祖武德元年(618年)將萬年又改為櫟陽,將縣治遷至今櫟陽鎮處。同時分地設平陵縣,武德二年(619年)改平陵縣為粟邑縣(其址在今康橋鄉粟邑廟年),唐太宗貞觀八年(634年)撤銷粟邑縣併入櫟陽。這一時期,櫟陽為雍州所轄,武則天天授二年(691年)設鴻州後,櫟陽歸屬鴻州,大足元年(701年)鴻州撤銷後,櫟陽改屬華州。

五代時期經北宋至金,櫟陽又歸屬京兆府。

元世祖至元四年(1267年)始將櫟陽縣撤銷併入臨潼,櫟陽遂降為鎮。

中國科學院國家授時中心

中國科學院國家授時中心 元代以後南北合一

元世祖至元四年(1267年),櫟陽併入臨潼後,臨潼南北成為一縣,屬奉元路所轄。

明、清時期,均屬西安府。

中華民國初年屬於關中道,民國二十二年(1933年)臨潼為省直轄縣,民國二十四年(1935年)屬陝西省行政督察區第十區(鹹陽)。

1949年5月,臨潼解放,歸屬渭南軍分區。

1949年10月1日中華人民共和國建立,1950年進行整編,臨潼歸屬渭南專區,1956年改為省轄,1958年本縣劃歸西安市,1961年復歸渭南專區。

1983年10月1日,歸屬西安市至今。

青銅之冠——秦始皇陵銅車馬

青銅之冠——秦始皇陵銅車馬 1997年6月25日,國務院批准撤銷臨潼縣,設立西安市臨潼區,區政府駐驪山鎮。

行政區劃

區劃沿革

清乾隆四十一年臨潼縣治圖

清乾隆四十一年臨潼縣治圖 臨潼區縣以下的行政區劃,在明、清以前是以鄉、亭、里作為行政單位。《漢書·帝紀》:“成帝鴻嘉元年(前20)以新豐戲鄉為昌陵縣”。在漢代,鄉下設亭。《漢書·公卿百官表》:“大率十里一亭,亭有長,十亭一鄉”。臨潼在漢時,曾有鴻門亭、戲亭等設定。

隋、唐以後,鄉下設里,唐以百戶為里,五里為鄉。“

明代,臨潼原為四鄉五十五里。“弘治五年,遂並為四十里”。

據清乾隆《臨潼縣誌》所載:清代臨潼縣“共四鄉,四十里,每里十甲共四百甲。”

中華民國初期,行政區劃沿襲清代鄉、里制。民國二十三年(1934年)國民黨政府推行保、甲制以後,臨潼縣將原鄉里改為聯保,設立聯保處進行治理。民國二十八年(1939年)又進行聯並。到民國二十九年(1940年),國民黨實行新縣制改革,本縣將聯保制改為鎮保制。全縣共劃為17個鎮,鎮下設保,保下設甲,共為131保,2884甲,1318村(有一村數甲)。

1949年5月,臨潼解放,隨即建立人民政權,行政區劃將民國時期的鎮、保、甲改為區、鄉、村。全縣共17區、131鄉、1320村。

1951年,對區鄉進行了調整,把17個區改編為11個區,區設區公所。區下設鄉,共103鄉,成立鄉政府,鄉以下以自然村為單位,設村長進行管理。全縣共1554村。

1956年—1957年合作化時期,對區、鄉作了新的規劃。1957年,將原11個區縮編為5區,把原103鄉縮編為32個鄉,其中5個鄉為縣直轄鄉,其餘的鄉分屬5個區,鄉下設行政村作為一級行政機構。

1958年,掀起公社化運動,臨潼區、鄉聯合組成了六個人民大公社,下設32個管理區,管區下成立生產大隊,大隊下設1779個生產隊。

1961年底,撤銷“大公社”,臨潼劃為4個區,下轄17個公社。連同縣直屬8個公社,共25個公社。公社下設290個大隊,2039個生產隊。1962年,又劃為6個區。32個公社,348個大隊,2537個生產隊。

1966年8月,閻良鎮劃歸西安市,譚家公社移入振興村。臨潼共34個公社,355個大隊,2400個生產隊。

從1966年“文化大革命”運動開始到1983年,這期間,行政區劃沒有大的變動,1983年下半年到1984年春在全縣範圍內進行了機構改革,取消了公社和生產大隊的形式。1984年4月,正式宣布將公社改為鄉(鎮),設鄉(鎮)人民政府,生產大隊改為行政村,生產隊改為村民小組。全縣共設6鎮,1986年又增設櫟陽、斜口2鎮,全縣共8個鎮、25個鄉。共6個居民社區,353個行政村,2553個村民小組。

區劃現狀

截至2016年,臨潼區下轄23個街道:驪山街道、秦陵街道、新豐街道、代王街道、斜口街道、行者街道、零口街道、相橋街道、雨金街道、馬額街道、西泉街道、櫟陽街道、新市街道、徐楊街道、何寨街道、交口街道、油槐街道、北田街道、鐵爐街道、任留街道、穆寨街道、小金街道、仁宗街道,41個社區,226個行政村。臨潼區政府駐驪山街道。

地理環境

位置境域

臨潼地處關中平原中部,是古都西安的東大門,南依驪山,東鄰渭南高新技術產業開發區,西鄰滻灞生態區和新築國際港務區,北鄰閻良國家航空產業基地。介於東經109°05′49″—109°27′50″,北緯34°16′49″—34°44′11″之間,總面積915平方千米。

地形地貌

臨潼區地貌基底構造,屬渭河斷陷谷地中次一級的構造單位,即臨潼—高陵斷塊隆升帶,這種構造格局開始於白堊紀末至第三紀初,形成於第四紀,是喜馬拉雅山運動的產物。由於新華夏系及秦嶺緯向構造體系在該區內的聯合作用,這兩組不同性質、不同方向的構造體系,嚴格地控制著盆地內的各種構造方向,使地貌結構形成以下的特點:

①由於盆地邊界呈現鋸齒狀追蹤斷裂性質,所以,地貌上呈現鋸齒狀破裂面;

②由於自盆地中心向周圍產生了階梯狀不對稱的塊狀斷面,所以地貌上出現一系列東西或北東向的隆起和凹陷;

③由於南、北山麓及黃土台塬的陡坎崖面均呈東西或北東向的弧形走向,所以黃土台塬上的緩崗及拗陷亦成東西或北西向排列;

④由於驪山大小峪口洪水在山前拗陷區不斷積淤西移,所以山前洪積扇裙亦自東南向西北遷移、堆積。

氣候特徵

臨潼區位於東亞暖溫帶半濕潤氣候向內陸乾旱氣候的過渡帶上,兼有兩種氣候的特點,屬於大陸性暖溫帶季風氣候。四季冷暖乾濕分明:春季暖和,多風,乾燥,回暖早,升溫快;夏季炎熱,日照長,多雨兼伏旱;秋季溫暖,降溫快,多陰雨;冬季寒冷,乾燥,氣溫低而雨雪少。

水文概況

臨潼區境內有大小河流10條,均屬渭河水系。其中,境內河流7條,界河1條,入境河1條,過境河1條。南岸有零河、戲河、玉川河、沙河、五里河、臨河、三里河、韓峪河8條河流匯入渭河,北岸有石川河匯入渭水。

渭河

發源於甘肅省渭源縣西南海拔2609米高的鳥鼠同穴山,流經24個縣市於潼關港口入黃河,流域面積134766平方千米。渭河從臨潼區西泉鄉宣孔村入境,向東流經行者鄉至新豐鎮席家村以東,北折流至交口鄉陳家莊,又東折流經何寨鄉,至油槐鄉南趙村入渭南縣境。在境內河道長36.5千米。

零河

發源於藍田縣北嶺北麓韓家嶺,沿臨、渭兩縣交界流入臨潼區零口鄉,經何寨鄉寇家村入渭河。主河道長49.40千米,控制流域面積276平方千米,境內流域面積115.3平方千米。

戲河

發源於臨潼區仁宗鄉仁宗村,流經仁宗、東嶽、穆寨、土橋、代王、紙李、零口、新豐、何寨等9個鄉鎮,在新豐鎮胡家窯村入渭河,主河道長32.23千米,控制流域面積115.4平方千米。

玉川河

發源於臨潼區土橋鄉張賈村,流經土橋、代王、新豐等3個鄉鎮,在新豐鎮王莊村入渭河,主河道長15.53千米,控制流域面積28.24平方千米。

沙河

發源於臨潼區仁宗鄉北陳村,流經仁宗、晏寨、新豐等3個鄉鎮,在新豐鎮三育村入渭河,主河道長12.78千米,控制流域面積34.62平方千米。

五里河

發源於仁宗鄉張坪村,流經驪山鎮,在行者鄉藺家村入渭河。主河道長9.05千米,控制流域面積13.24平方千米。

臨河

發源於臨潼區仁宗鄉仁宗廟西側,流經仁宗鄉,過縣城北行者鄉船王村入渭河,縣城西有潼河,為臨河支流,發源於驪山鎮峰王溝,在縣城北匯入臨河。臨河主河道長15.51千米,控制河流面積19.19平方千米。

三里河

發源於臨潼區仁宗鄉張河溝,流經仁宗、斜口、行者、西泉等四個鄉,在西泉鄉王莊村入渭河。主河道長17.08千米,控制河流面積29.92平方千米。

韓峪河

發源於西安市洪慶鄉老灣吳村,流經臨潼區仁宗、斜口、韓峪、西泉等4個鄉,在西泉鄉魏莊村入渭河,主河道長18.25千米,控制河流面積35.62平方千米。

石川河

發源於銅川市後烈橋,流經銅川市、耀縣、富平、臨潼等4市縣,在臨潼區新興鄉水北村入境,於交口鄉迎仁村入渭河。境內流長32.3千米,控制流域面積4356.8平方千米。

人口

截至2017年末,臨潼區常住人口68.99萬人,比上年末淨增加0.81萬人,城鎮化率為34.9%,比上年增長0.2%。截至2017年末,臨潼區戶籍人口71.72萬人,其中男性36.24萬人,女性35.48萬人,比上年增長0.2%。

經濟

綜述

2017年,臨潼區實現地區生產總值(GDP)221.01億元,比上年增長9.6%。其中,第一產業增加值31.45億元,增長4.7%;第二產業增加值66.67億元,增長7.5%;第三產業增加值122.80億元,增長12.7%。第一產業增加值占地區生產總值的比重為14.2%,第二產業增加值比重為30.2%,第三產業增加值比重為55.6%。2017年,臨潼區人均生產總值32224元。非公有制經濟增加值111.93億元,占地區生產總值的比重為50.6%,占比較上年提高0.5%。

固定資產投資

2017年,臨潼區全社會固定資產投資171.53億元,增長21.0%,其中工業投資28.70億元,增速下降5.4%;民間投資51.50億元,增長12.0%;工業技改投資4.25億元,增長25.3%。區屬城鎮項目投資101.76億元,同比增長23.8%;區屬房地產項目投資22.70億元,同比增長42.5%;臨潼曲江項目投資33.28億元,同比增長33.52%;農戶投資10.29億元,同比下降19%。

財稅收支

2017年,臨潼區財政總收入20.56億元,增長5.8%。2017年,臨潼區地方財政一般公共預算收入12.79億元,同比下降11.8%,總稅收收入18.26億元,增長0.2%。2017年,臨潼區地方財政一般公共預算支出40.67億元,增長5.9%。

人民生活

2017年,臨潼區全區居民人均可支配收入23204元,比上年名義增長8.9%。其中,城鎮常住居民人均可支配收入33261元,比上年名義增長8.2%;農村常住居民人均可支配收入17859元,比上年名義增長9.0%。

第一產業

2017年,臨潼區糧食產量30.48萬噸,比上年下降3.8%,其中,夏糧16.56萬噸,下降3.5%;秋糧13.92萬噸,下降4.3%。糧食播種面積95.5萬畝,比上年下降2.7%;油料播種面積0.98萬畝,下降4%;蔬菜播種面積15.7萬畝,增長8.98%。2017年,臨潼區糧食產量30.47萬噸,比上年下降3.8%,其中,夏糧16.55萬噸,下降3.45%;秋糧13.92萬噸,下降4.26%。

第二產業

工業

2017年,臨潼區工業增加值52.53億元,增長8.1%;規模以上工業總產值246.98億元,增長14.1%;規模以上工業增加值45.58億元,增長8.0%。規模以上工業高技術製造業企業實現工業總產值3.73億元,占規模以上工業的比重為1.51%,比2016年提高0.25%;同比增長41.01%,高於規模以上工業增速26.97%。規模以上工業企業主營業務收入179.6億元,增速5.0%。實現利潤總額9.2億元,增速16.5%。

建築業

2017年,臨潼區全社會建築業增加值14.23億元,增長4.1%。全區資質內建築業在庫29個,比上年增長16%,全區具有資質等級的總承包和專業承包建築業企業實現建築業總產值11.18億元,增長6.9%,其中,國有及國有控股企業1.07億元,增長9.18%;簽訂契約額16.69億元,增長負19.72%。

第三產業

國內貿易

2017年,臨潼區社會消費品零售總額96.47億元,比上年增長13.9%。其中,限額以上企業(單位)消費品零售額5.46億元,同比增長20.7%。按經營地統計,城鎮消費品零售額5.40億元,增長21.6%;鄉村消費品零售額0.06億元,下降25.3%。區屬限額以上企業消費品零售額中,通過公共網路實現的商品零售額1.49億元,占區屬限額以上消費品零售額的27.3%;同比333.3%。在區屬限額以上企業(單位)商品零售額中,糧油、食品類零售額比上年增長145.9%,服裝、鞋帽、針、紡織品類下降30.2%,金銀珠寶類下降40%,日用品類增長27.8%,家用電器和音像器材類增長4.3%,石油及製品類增長43.8%。

對外經濟

2017年,臨潼區實際利用外商直接投資1102萬美元。

房地產業

2017年,臨潼區房地產開發投資22.70億元,比上年增長42.77%。其中,住宅投資18.54億元,增速26.12%;商業營業用房投資2.6億元,增速116.67%。房屋施工面積150.33萬平方米,增速61.96%;房屋竣工面積18.83萬平方米,增長15.52%。商品房銷售面積44.70萬平方米,增速151.5%。

旅遊業

2017年,臨潼區旅遊收入191.81億元。

金融業

截至2017年末,臨潼區金融機構年末存款餘額343.03億元,比上年末增長14.9%;年末貸款餘額298.64億元,比上年末增長24.0%。

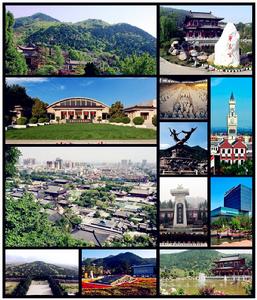

臨潼風光

臨潼風光 交通運輸

公路

西潼高速公路、108國道穿臨潼區境而過,到鹹陽國際機場40分鐘。

鐵路

臨潼火車站建於1934年,隸屬西安鐵路局,為三等站。

捷運

西安與臨潼市域軌道交通,起點為西安捷運1號線紡織城站,終點設在臨潼北二環,線路全長23.2千米,總投資約130億元,2017年建成通車試運營。

西安市域快速軌道交通臨潼線,起點為捷運1號線紡織城站,終點設在臨潼秦漢大道。線路全長約25.92千米。

社會事業

教育事業

截至2017年末,臨潼區共有普通中學29所,專任教師2740人,在校學生28196人;中等職業教育學校5所,專任教師179人,在校學生2549人;國小145所,專任教師2596人,在校學生38944萬人。

文化事業

截至2017年末,臨潼區共有博物館6個,公共圖書館1個,文化館1個,文化站23個。縣級廣播電視台1座。

衛生事業

截至2017年末,臨潼區共有衛生技術人員3043人。

環境保護

2017年,臨潼區建成區綠化覆蓋率41.83%。空氣品質綜合指數6.52%。

風景名勝

臨潼區歷史遺蹟豐富,縣級以上文物保護單位51處,其中省級5處。著名的“褒姒一笑失天下”、“鴻門宴”和震驚中外的“西安事變”等重大歷史事件就發生在此。姜寨遺址是仰韶文化早期保存較為完整的歷史遺蹟。

臨潼區 臨潼區 | 秦始皇兵馬俑(AAAAA級) 兵馬俑是第一批全國重點文物保護單位,第一批中國世界遺產,位於今陝西省西安市臨潼區秦始皇陵以東1.5千米處的兵馬俑坑內。1961年3月4日,秦始皇陵被國務院公布為第一批全國重點文物保護單位。1974年3月,兵馬俑被發現;1987年,秦始皇陵及兵馬俑坑被聯合國教科文組織批准列入《世界遺產名錄》,並被譽為“世界第八大奇蹟”,先後有200多位外國元首和政府首腦參觀訪問,成為中國古代輝煌文明的一張金字名片,被譽為世界十大古墓稀世珍寶之一。 |

臨潼區 臨潼區 | 華清池(AAAAA級) 華清池,又名華清宮,包括原驪山國家森林公園,與頤和園、圓明園、承德避暑山莊並稱為中國四大皇家園林。華清宮,西距西安30千米,南依驪山,北面渭水,與“世界第八大奇蹟”兵馬俑相鄰。為國家首批5A級旅遊景區、全國重點風景名勝區、全國重點文物保護單位、國家級文化產業示範基地、國家地質森林公園。周、秦、漢、隋、唐等歷代帝王在此建有離宮別苑。因其亘古不變的溫泉資源、烽火戲諸侯的歷史典故、唐玄宗與楊貴妃的愛情故事、“西安事變”發生地而享譽海內外,成為中國唐宮文化旅遊標誌性景區。 |

臨潼區 臨潼區 | 秦始皇陵(AAAA級) 秦始皇陵是中國歷史上第一位皇帝嬴政(前259—前210年)的陵寢,中國第一批世界文化遺產、第一批全國重點文物保護單位、第一批國家AAAA級旅遊景區,位於陝西省西安市臨潼區城東5千米處的驪山北麓。秦始皇陵建於秦王政元年(前247年)至秦二世二年(前208年),歷時39年,是中國歷史上第一座規模龐大,設計完善的帝王陵寢。秦陵四周分布著大量形制不同、內涵各異的陪葬坑和墓葬,包括舉世聞名的“世界第八大奇蹟”兵馬俑坑。秦始皇陵是世界上規模最大、結構最奇特、內涵最豐富的帝王陵墓之一。充分表現了2000多年前中國古代漢族勞動人民的藝術才能,是中華民族的驕傲和寶貴財富。 |

臨潼區 臨潼區 | 驪山風景區(AAAA級) 國家首批公布的風景名勝保護區。驪山是秦嶺山脈的一個支脈,海拔1302米,是燕山晚期上升形成的突兀在渭河裂陷帶內的一個孤立的地壘式斷塊山。 驪山自然景觀秀麗,文物勝跡眾多,有烽火台、老母殿、老君殿、晚照亭、兵諫亭、上善湖、七夕橋、尚德苑、遇仙橋、三元洞等眾多景點。周、秦、漢、唐以來,一直作為皇家園林地。上古女媧在這裡“鍊石補天”;西周幽王在此上演了“烽火戲諸侯”;秦始皇將他的陵寢建在驪山腳下;盛唐時,唐玄宗與楊貴妃在此演繹了一場悽美的愛情故事;著名的“西安事變”也發生於驪山之上。 |

臨潼區 臨潼區 | 西安臨潼博物館 西安臨潼博物館是一所地誌性歷史博物館,位於驪山腳下馳名中外唐華清宮東側百餘米處,建館三十餘年歷史,收藏有上下五千年歷史文物萬餘件,展出面積六百餘平方米,設有五個陳列室,一個歷代石雕碑廊,一個石雕明墓保護室。 唐佛藝術室陳列有國寶級文物十餘件,金棺、銀槨、舍利等珍貴文物。它於1985年5月5日出土於唐代慶山寺遺址,同兵馬俑,銅車馬同被稱為陝西西安近年來三次重大考古發現,隨之出土還有一百餘件佛教文物珍品,釋迦如來佛真身舍利,雕刻細膩的舍利寶帳,形神獨具的唐三彩獅子等。 |

地方特產

臨潼區 臨潼區 | 臨潼石榴 臨潼三寶之一。臨潼石榴具有悠久的歷史,引進初期,先在京都長安御花園的“上林苑”和驪山的溫泉宮內種植,是供皇子后妃觀賞的。東晉潘岳稱之為“天下之奇樹,九洲之名果”。到了唐代,長安周圍石榴栽種已有相當規模。臨潼在長安以東二十五千米的地方,南依驪山,北跨渭河,自然條件極宜石榴生長,加之長期培育,形成臨潼石榴的優良品種。石榴是陝西一大特產,它集全國石榴之優,素以色澤艷麗,果大皮薄,汁多味甜,核軟鮮美,籽肥渣少,品質優良等特點而著稱。名居全國五大名榴之冠,被列為果中珍品,歷來是封建皇帝的貢品。 |

臨潼區 臨潼區 | 火晶柿子 臨潼三寶之一。臨潼盛產柿子,品種甚多,以火景(晶)最為馳名,它是與臨潼石榴一樣享有盛名的臨潼特產之一。柿果上下近似扁圓形,每個約60克左右,熟後質軟,外皮大紅,當它於深秋成熟後,掛滿枝頭,如火焰一般好看,故名“火景”。又以其果實上有一層依稀可見的白霜,且有光澤如水晶,故名“火晶”,果皮極易剝離,輕輕揭去果皮,果肉轉為朱紅,如蜜一樣的柿汁晶瑩欲滴,咬上一口,可以含化,涼甜爽口,甜而不膩,富鮮潔感。它含糖量高,營養豐富,多汁無核,品質特優。“火景”也有很多醫療效能。 |

臨潼區 臨潼區 | 臨潼相棗 臨潼三寶之一。相棗是臨潼果樹栽培歷史悠久的果樹之一,在相橋、康橋、新興、武屯等鄉鎮一帶廣植。有棗樹千餘畝,近2萬餘棵,豐年產量達10萬多千克。相棗以其個大、皮薄、肉厚、核小、甜脆而馳名。營養豐富,果肉內含有蛋白質、脂肪、碳水化合物和維生素等,特別是維生素C含量最高,同時還含有鈣、磷等礦物質。相棗除供鮮食外,多曬成乾,作為加工糕點等食品的生產原料,如可做粽子、甑糕、甜飯等。又可釀酒做醋。還是重要的中藥材。有健脾、養胃、益血、壯神、降血壓之功能。 |

臨潼區 臨潼區 | 臨潼拐棗 陝西話說拐棗,學名枳椇。有許多雅號,萬子梨、蜜屈律、山林果、木蜜、木珊瑚、雞距子、雞爪子、萬壽果、金鉤子、金鉤梨、梨棗、枸、雞爪梨、雞爪蓮、臭杞子、蓮慶、糾結子等。 果實近球形,無毛,直徑約7毫米,灰褐色。花期6月,果期8—10月。果實形態似萬字元“卍”,故稱萬壽果。果柄含多量葡萄糖和蘋果酸鉀,經霜後甜,可生食或釀酒,俗稱“拐棗”;果實入藥,為清涼利尿藥,並能解酒;“拐棗酒”能治風濕症;木材硬度適中,紋理美,供建築及制家具和美術工藝品等的用材。 |

臨潼區 臨潼區 | 臨潼韭黃 臨潼韭黃的栽培歷史悠久,早在唐代,人們就利用華清池的溫泉水在冬季栽培韭黃。“至冬移根藏於地屋溝中,蓋上厚乾草,暖而即長,高可尺許,不見風日,其葉嫩黃,謂之韭黃,比常韭易利數倍。(見元王禎著《農書》)驪山腳下溫泉水水溫高達43℃,並含有多種礦物質,菜農冬季利用溫泉水灌溉,栽培的韭黃品質優良,莖葉寬大,色澤金黃,質地柔軟,肥嫩多汁,味美可口,每逢年節上市,供應臨潼、西安市場。據《續修陝西省通志稿》中對“韭”的記載中有:“案此秦地通產,臨潼尤勝,其韭黃晚冬可剪,肥嫩味美,號為特產,乃溫泉之力也。”可知“韭黃”為臨潼特產已是久負盛名了。 |

風味小吃

臨潼區 臨潼區 | 桂花醪糟 臨潼醪糟“臨潼醪糟”是傳統小吃之一,早在唐代就久負盛名,它是用特製的一種醪糟曲和糯米經加工製作而成。這種醪糟由於利用了溫泉的“礦泉水”,同時選料精細,製作工藝考究,所以在色、味、汁上具有與其他地方不同的特點。觀其色,糟米清亮潔白,燒沸盡浮碗面;品其味,酒、甜淆合,味醇而香濃;驗其汁,營養豐富,含糖分高,滴落桌上即成黏膜狀。如在醪糟煎滾時適時放入適當的桂花,立時會使這醇甜的醪糟帶有濃厚的香味,更加宜人,人們把它叫“桂花醪糟”。臨潼醪糟不僅風味別具,成為人們喜愛的飲料,而且還有多方面的醫療效能。 |

臨潼區 臨潼區 | 柿子糊塌 柿子糊塌火景柿子除鮮食外,可做多種食品,這柿子糊塌又是別具風味的一種。有人把“柿子糊塌”誤認為柿子餅。其實不然,柿子餅已如上述,而柿子糊塌卻另有妙處。將火景柿子去皮摘蒂,放入面盆中搗攪成糊,加入麵粉,製成柿子麵糊。用手鏟將麵糊攤入預先特製的手提(用鐵片製成,外凹中凸,邊高約2厘米)內一起入油鍋內炸,當麵糊熟至五成時,便自動脫離手提漂浮。然後翻過再炸,如此數次,待兩面火色均勻時便可食之。臨潼人炸的糊塌最佳,顏色金黃可愛,吃在口中酥脆香甜。 |

臨潼區 臨潼區 | 黃桂柿子餅 黃桂柿子餅以臨潼縣火景柿子為主料製做的黃桂柿子餅,是特有的風味細點之一,它的製法是:選色澤鮮紅的軟火景柿子剝皮去蒂倒在麵粉里,攪成稠糊,然後在調和均勻,揉成軟麵團。另取少量麵粉,加入黃桂、玫瑰、青紅絲、豬板油、核桃仁、白糖等揉搓成餡,然後取出一兩左右的麵團托在手中拍平,包入餡料,雙手旋轉封口,成圓球形,放入油鏊烙烤,待底面色變黃時,壓成扁圓形,隨即翻過再加菜子油,烙至火色均勻即熟。這種黃桂柿子餅兩面金黃,餅心綿軟香甜,餡料色彩絢麗,桂花芳香撲鼻。 |

臨潼區 臨潼區 | 攪團 關中人把作攪團叫做“打攪團”,一口“黑牢鍋”里盛半鍋水,硬木柴大火燒開水,再改用玉米葉子或者麥草燒。打攪團必須用黑牢鍋,須兩三個人協作,一個人燒火,一個人往開水鍋里不住撒玉米面,一個人雙手攥緊丫字形木杈使盡全身力氣不停地在鍋里攪動。攪動需要耐心和氣力,攪得慢,打出的攪團有疙瘩。攪得快,上氣不接下氣。勁要勻勻地使,氣要慢慢地出。攪動的時間越長,打出來的攪團越光越筋越好吃。攪團宜涼吃,也宜加湯熱吃,更宜炒著吃。清油鍋里放進去生薑末子和花椒,再放一把韭菜或者一把大蔥,一小塊一小塊的“金磚”倒進熱鍋里,加上鹽巴,澆上陳醋,幾翻幾攪,即可食用。 |

陝西省縣級以上行政區劃

| 地級市 | 市轄區 、 縣級市 、 縣 |

| 西安市 | 蓮湖區 | 新城區 | 碑林區 | 雁塔區 | 灞橋區 | 未央區 | 閻良區 |臨潼區 | 長安區 | 高陵縣 | 藍田縣 | 戶縣 | 周至縣 |

| 銅川市 | 耀州區 | 王益區 | 印台區 | 宜君縣 |

| 寶雞市 | 渭濱區 | 金台區 | 陳倉區 | 岐山縣 | 鳳翔縣 | 隴縣 | 太白縣 | 麟遊縣 | 扶風縣 | 千陽縣 | 眉縣 | 鳳縣 |

| 鹹陽市 | 秦都區 | 渭城區 | 楊陵區 | 興平市 | 禮泉縣 | 涇陽縣 | 永壽縣 | 三原縣 | 彬縣 | 旬邑縣 | 長武縣 | 乾縣 | 武功縣 | 淳化縣 |

| 渭南市 | 臨渭區 | 韓城市 | 華陰市 |蒲城縣 | 潼關縣 | 白水縣 | 澄城縣 | 華縣 | 合陽縣 | 富平縣 | 大荔縣 |

| 延安市 | 寶塔區 | 安塞縣 | 洛川縣 | 子長縣 |黃陵縣 | 延川縣 | 富縣 | 延長縣 | 甘泉縣 | 宜川縣 | 志丹縣 | 黃龍縣 | 吳起縣 |

| 漢中市 | 漢台區 | 留壩縣 | 鎮巴縣 | 城固縣 | 南鄭縣 | 洋縣 | 寧強縣 | 佛坪縣 | 勉縣 | 西鄉縣 | 略陽縣 |

| 榆林市 | 榆陽區 | 清澗縣 |綏德縣 | 神木縣 | 佳縣 | 府谷縣 | 子洲縣 | 靖邊縣 | 橫山縣 | 米脂縣 | 吳堡縣 | 定邊縣 |

| 安康市 | 漢濱區 | 紫陽縣 | 嵐皋縣 | 旬陽縣 | 鎮坪縣 | 平利縣 | 石泉縣 | 寧陝縣 | 白河縣 | 漢陰縣 |

| 商洛市 | 商州區 | 鎮安縣 | 山陽縣 | 洛南縣 | 商南縣 | 丹鳳縣 | 柞水縣 |