生平簡介

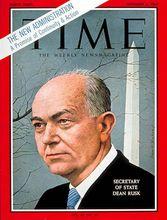

迪安·臘斯克

迪安·臘斯克美國約翰·甘迺迪總統和林登·詹森總統任內的國務卿,他成為反戰敵意的目標,原因是他一貫地為美國參與越戰辯護。臘克斯出身低微,靠個人奮鬥,取得成功。1931年他獲得英國牛津大學著名的羅德斯獎學金,3年之後,他帶著牛津大學的碩士文憑衣錦還鄉,從此,羅德里獎學金獲得者和牛津大學的高材生兩項桂冠成為他飛黃騰達的階梯。1941年,在美國面臨第二次世界大戰的挑戰時,他毅然投筆從戎。在隨後的五年征戰中,他屢立戰功,步步高升,一度擔任史迪威將軍的中國駐印軍總部的副參謀長。臘克斯在軍中的表現受到馬歇爾等領導人的賞識。戰後,他應邀進入政府部門工作,曾任國務院駐聯合國事務辦公室 主任。

杜魯門當選總統後,臘克斯被任命為助理國務卿,在其任負責遠東事務的助理國務卿時,韓戰爆發,他竭力主張美國武裝部隊干涉朝鮮戰局,並建議總統派遣第七艦隊封鎖台灣海峽,對新中國實施軍事威脅。但不同意麥克阿瑟將軍把戰事擴展到中國的主張。 任期屆滿後,出任美國最大的壟斷財團---洛克菲勒財團屬下的洛克菲勒基金會主席。

1961年,臘克斯出人意料的被甘迺迪總統選為國務卿。一年內他就面臨古巴、中南半島、柏林的危機。甘迺迪遇刺身亡後,他繼續留任詹森總統的國務卿。1964~1968年他長期反對在外交上承認共黨中國,確立其冷戰時期強硬中堅分子的形象。他一貫地為美國軍事介入越戰做辯護,使自己成為全國高漲的反戰情愫的目標。8年任期中,他始終忠實的推行總統的外交政策,參與了60年代美國許多重大的外交行動。臘克斯生性沉默寡言,謹小慎微,不善於投機鑽營,爭權奪利,致使他在外交決策中的地位相對削弱,因而,他任期雖長,但政績平平,有“二流國務卿”之稱。

優秀學生

臘斯克出生於美國南部喬治亞州一個貧窮落後的小縣城---切羅基縣,他的父親曾是一位受過高等教育,受人尊敬的牧師,後來因為患了嚴重的喉癌,不得不改行務農。他的母親也也是位善良的家庭主婦,並受過良好的教育。臘克斯兄弟三人,他最小。他的家境並不寬裕,但這沒有使父母忽視對孩子們的培養教育,虔誠的父母以宗教的教義和傳統的倫理道德作為他們的啟蒙教育,造就了臘克斯嚴謹務實,清心寡欲和堅韌不拔的作風,這對其後來的人生之路產生了深刻的影響。

1912年的一場大水災使得原本就難以維持的家庭生活陷入更加艱難的境地,為了謀生,全家只好搬到亞特蘭大市。在城裡,父親雖拚命的工作,但收入有限,家庭生活依舊非常拮据,臘克斯只能赤腳去上學。艱苦的生活培養了他不畏艱難的品性和渴望成功的志向,從國小的中學,他都是學校最優秀的學生。

年輕時的臘克斯曾一度想繼承父親的事業,成為一名傳教牧師,但隨著年齡的增長,他又對軍事產生了興趣,夢想成為一名馳騁疆場的將軍,這後來幾乎成為現實。在中學時,他積極參加預備軍官訓練團的訓練,4年後,他成了一名指揮亞特蘭大預備役軍官訓練團所有部隊的學生上校。到大學畢業時,他已是一個有著8年預備役軍齡的預備役軍官。這正是他能在第二次世界大戰中的軍事生涯中嶄露頭角的一個重要因素。

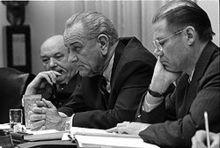

臘斯克與林登·詹森和羅伯特·麥克納馬拉

臘斯克與林登·詹森和羅伯特·麥克納馬拉1925年高中畢業後,他希望能繼續深造,無奈家庭收入有限,無力繼續負擔其學費,為了籌措深造的學費。臘斯克在亞特蘭大律師事務所當了兩年辦事員,隨後進入父親曾經就讀過的戴維森學院學習。1933年,臘斯克獲得羅茲獎學金,前往英國牛津大學深造。當他面試時,考官問他既然對國家事務感興趣,為什麼會在預備役軍官團呆了8年?他的回答給了評審委員會以深刻的印象,他說:“這就像美國國徽上的鷹,一隻腳爪里有幾隻箭,而另一隻腳爪里有橄欖枝,二者是缺一不可的。”

1931年臘克斯遠渡重洋來到英國,進入牛津大學聖約翰學院攻讀國際政治。 在英國學習的三年中,他一如既往,在知識的海洋中搏擊,即便是30年代那場席捲全球的經濟大恐慌也沒能影響他的志向。除了在近代工業的發源地英國刻苦學習外,他還利用暑期到德國柏林大學等學校旁聽,故而目睹了希特勒的上台。

1934年臘克斯榮歸故里,受聘在加利福尼亞州奧克蘭米爾斯學院任教。由於學識淵博,工作勤奮。30歲時即被推選為學院的教務長,1937年6月9日,臘斯克與他的一個學生維吉尼亞·福伊西結婚,婚後育有三個孩子。 1940年,臘斯克在加利福尼亞大學伯克利分校獲得法律學位。正當臘克斯的事業和家庭生活一帆風順的時候,第二次世界大戰爆發了。

情報上校

1941年,隨著德國在大西洋,日本在太平洋的擴張逐步升級,美國也一步步的走向戰爭邊緣。在這嚴峻的時刻。32歲的臘克斯將政治使命和軍事義務感融合到一起,毅然投筆從戎。起初他在舊金山擔任上尉連長,沒多久又奉命前往華盛頓州的第三步兵師報到,擔任助理指揮官。緊接著他又被陸軍情報部門看中,被調到華盛頓陸軍情報部門工作。

臘克斯勤奮努力的工作態度是他在軍隊中平步青雲。1943年,當他在堪薩斯完成必要的參謀訓練課程之後,他立即被派往中印緬戰區,擔任該戰區聯合軍總參謀長約瑟夫·史迪威將軍的副參謀長(主管情報),此時正值第二次世界大戰即將進入後期的反攻階段,美國的戰爭策略也逐漸由“先歐後亞”轉變為“歐亞並重”。為配合美軍在太平洋戰場的戰略反攻,中印緬戰區有肩負著重新打通滇緬公路,解除日軍對中國的封鎖和牽制日軍的重任。

臘克斯在戰區新德里總部的兩年,是他政治,軍事和外交才能充分施展的時期。首先他作為一名優秀的外交官,相對緩和了史迪威將軍與英國和中國將領之間的尖銳矛盾;其次,他的文學才能和軍事才能使他起草的作戰行動電報簡明扼要,是五角大樓收到的軍事電報中最具有說服力的。他還參與了1944年盟軍暗殺蔣介石的“藍鯨計畫”。1945年,鑒於他在戰爭中突出貢獻,臘克斯被授予美國總統頒發的榮譽勳章。

臘克斯突出才能逐漸引起了陸軍參謀長馬歇爾等人的注意。大戰結束前夕。他被抽調回陸軍部一個軍政工作小組工作,該小組是為戰爭勝利做準備而專門設立的。他既要解決戰爭造成的各種破壞性問題,又要為戰後世界面臨的新問題做安排。軍政工作小組實際上是國家安全委員會的前身。臘克斯與從世界各地專門抽調而來的各種問題專家密切合作,工作既有成績。為嘉獎其所作的特俗貢獻,陸軍部授予他一枚橡葉勳章。

投身政界

迪安·臘斯克

迪安·臘斯克戰後他本想繼續留在軍界,實現資金的將軍夢,但他眾多的上司都希望他能在政府部門發揮更大的能力。1946年他以上校軍銜退役。隨即進入美國國務院,在馬歇爾國務卿直接領導下工作了兩年。負責聯合國相關事務工作。他時刻以老上司的準繩為準繩,以馬歇爾的為人作為他做人的目標。

1949年杜魯門再次就任美國總統,臘斯克被受新的國務卿迪安·艾奇遜邀請,被任命為美國副助理國務卿。僅僅三個月,他就被提升為負責政治事務的副國務卿幫辦。蔣介石政權在中國大陸垮台後,美國的東亞政策遭到國內保守勢力的嚴厲批判,1950年臘斯克自告奮勇第向艾奇遜表示,他寧願自降一級去當分管遠東事務的助理國務卿,這種自願背黑鍋的行為確實使艾奇遜感動不已。

他上任不到兩個月,韓戰爆發,臘克斯極力主張美國出兵朝鮮。他還利用自己在聯合國的特殊關係,促成聯合國通過決議干涉朝鮮,此外,他還建議美國總統派第七艦隊進駐台灣海峽。他還在任內和約翰·杜勒斯一起同日本談判日美和平好安全條約,1952年共和黨取得大選勝利,杜勒斯出任國務卿,他推薦臘斯克接替切斯特·L·巴納德出任洛克菲勒基金會主席,臘克斯在這個位置上呆了九年,直到甘迺迪在1961年成為白宮的新主人,授命他組建國務院而已。

二流國務卿

1960年12月的一天,洛克菲勒基金會理事會正在維吉尼亞威廉斯堡進行年會。正在主持會議的臘克斯受到一股來自首都華盛頓的長途電話,是新當選總統甘迺迪打給他的,約他第二天早上去華盛頓會面。回到會議桌旁的臘克斯詢問甘迺迪競選班子的外交政策顧問,基金會理事鮑爾斯:“你認為他找我去談什麼?”鮑爾斯在一張便簽上寫到:“他將請你去當國務卿。”

這是臘克斯第一次聽說自己可能成為美國新一任國務卿。這次會面沒多久,甘迺迪正式任命他為國務卿,1961年1月宣誓就職。這項任命讓許多人感到意外。因為客觀的說,論才華與資歷,他並不是國務卿的最佳人選;論交情,他與甘迺迪家族從不往來。臘克斯之所以能被選中,首先應感激艾奇遜等人的舉薦。不過,大多數人認為,新總統最終同意由臘克斯擔任他的國務卿,是因為“甘迺迪自己想當國務卿,”不喜歡找一個具有過分獨立見解的權力欲的國務卿,而臘克斯各方面都似乎符合甘迺迪的構想。

臘克斯在甘迺迪國務院工作三年的經歷證明,彼此的合作基本上令人滿意,國務卿恭謙有禮的舉止,沉默寡言的風格和埋頭苦幹的精神給甘迺迪留下了深刻的印象,唯一令甘迺迪失望的是,他領導的國務院似乎缺乏必要的創造力和工作效率,而且在緊要關頭,總統無法得到國務卿的真實想法和理性的幫助,難怪有人把國務卿形容為“錄好音的通告。”

然而不管怎么說,臘克斯是總統外交方面的代理人,在甘迺迪時期仍然做了大量的工作。在柏林危機期間,他為維護西方盟國在柏林的權利,不辭辛苦穿梭於美蘇與盟國之間,他為保持美國在歐洲的特殊利益,緩和盟國之間的矛盾長期奔走,他還就核試驗和裁軍等問題和蘇聯進行了一系列談判。臘克斯被公認為美國有史以來出國訪問最多的國務卿。

甘迺迪在外交決策上賦予白宮特別助理馬克斯韋爾·D·泰勒上將,國防部長羅伯特·麥克納馬拉,法務部長,中央情報局長艾倫·杜勒斯和軍事官員更大的許可權,豬灣事件和越南戰爭就是最好的證明。對於豬灣登入,臘克斯是國務院唯一的知情人,他不贊成這項計畫,但總體最終相信了中央情報局的理由,造成了甘迺迪執政時期最大一次外交敗績。在古巴飛彈危機期間,臘斯克支持進行外交努力。作為國務卿,臘斯克贊成使用軍事行動來與共產主義鬥爭。但對美國干涉越南事務表示強烈懷疑,他堅持美國的捲入應以南越吳庭艷政權做出改革為前提。但總統最後還是採用了國防部和參謀長聯席會議的意見。

臘科斯總以溫順的默認對待其他政府部門和軍方任意超越國務院許可權的行為,以至於他自己在外交中的地位無足輕重。一般認為,之所以發生這種現象與其生性和觀念有關,臘克斯作為一個軍人出身的外交官,深信武力的威力,他固執的認為,國務院的使命只是在確立了軍事優勢之後,去負責談判一個靠得住的和平。他是冷戰初期成長起來的老一代外交家,已經無法適應多變的社會了。 除了反對共產主義外,臘斯克繼續實行洛克菲勒基金會的理念援助開發中國家,並支持低關稅政策以促進全球貿易發展。

在自傳中,臘斯克回憶與甘迺迪總統關係並不好,幾次提交辭職申請,但都被退回。約翰·F·甘迺迪遇襲後,臘斯克向新總統林登·B·詹森提交辭職申請。詹森挽留了臘斯克,因為兩人都來自貧窮落後的南部鄉村,這兩人還成為好友。但這並不能阻止這位來自德克薩斯的總統對功名利祿和權勢的追求。加上甘迺迪領導班子那批狂妄自大的成員繼續占據著政府和白宮的位置,所以,臘克斯在外交上的地位與甘迺迪時期大同小異。

臘克斯任然是總統外交政策的經辦人。他除了為詹森全面捲入越南戰爭的錯誤和1965年出兵多米尼加共和國的罪行辯護外,其他方面沒有任何大的成就。1966年2月,法國總統夏爾·戴高樂宣布退出北大西洋公約組織並命令所有美軍離開法國。詹森總統令臘斯克向戴高樂詢問是否埋葬在法國的美軍士兵遺體也必須離開,臘斯克在後來的自傳中回憶說戴高樂並未予以回應。1967年,臘斯克再次提出辭呈,原因是其女佩吉計畫與美國國家航空航天局的一名黑人工作人員蓋伊·史密斯成婚,但詹森總統沒有批准。 越南戰爭耗盡了他的精力、雄心和威信,甚至在他離任後,還受到人們的譴責。一名記者在評述他的是非功過時感嘆地說。迪安·臘克斯所做的兩件事值得一提:“第一,他是韓戰時期負責遠東事務的助理國務卿;第二,這件事誰也記不得了。後人只記得他是美國任期最長的”二流國務卿。”

1969年,臘斯克獲得西爾韋納斯·塞耶獎和總統自由勳章。1970年至1984年,臘斯克在喬治亞州阿森斯的喬治亞大學法學院教授國際法。