名詞釋義

手三里:里,可作寸解。若屈肘作置,取手陽明經經穴,手三里即在肘端(肱骨外上髁)下3寸處,故名。

解剖

有橈側腕短、長伸肌,深層為鏇後肌;有橈動脈分支;布有前臂背側皮神經及橈神經深支。

主治

1.手臂無力,上肢不遂;

3.齒痛,頰腫。

基本簡介

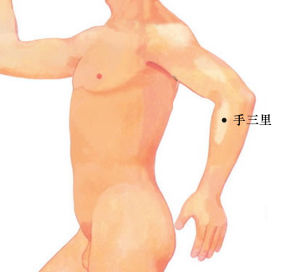

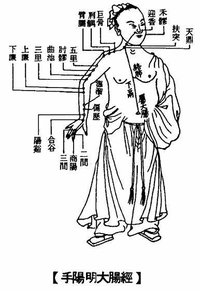

手三里穴

手三里穴手三里穴屬手陽明大腸經上的“合穴”,此穴五行屬性為“土”,而大腸經的五行屬性也為“土”,因“土”生“金”,常揉此穴,亦可對肺起到一定的保養作用。按揉此穴可治療由腸道疾病所引起的噯氣、嘔吐、腹瀉。若此穴按壓特別疼(還可看足三里穴是否疼痛),原因是:手陽明經受寒邪,導陽明經陽氣上行,會導致一定程度的胸悶,如不及時緩解,陽氣可繼續上行,導致同側牙齦腫痛及面頰疼痛。如得及時緩解,病去自消。

穴位詳解

穴位取穴法

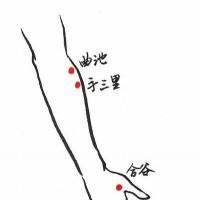

取此穴位時應讓患者採用正坐,側腕,伸直前臂,曲肘的取穴姿勢,手三里穴位於前臂,手肘彎曲處向前3指幅,在陽溪與曲池連線上,用手按就痛之處。

主治疾病

此穴的主治疾病為:指壓手三里對精神鎮定有效,可治療精神性陽痿;此外,對齒痛、喉腫也很有效。該穴為人體手陽明大腸經上的重要穴道之一,本站有關該穴的治病指壓法有:治療手腕筋肉疼痛、治療精神性陽痿等。

解剖

肌肉、神經同下廉穴,血管為橈返動脈的分支。

人體穴位配伍:配曲池穴治上肢不遂。

刺灸法

直刺0.8~1.2寸。

穴義

手三里穴

手三里穴大腸經濁氣在此降地並復蓋較大的範圍。名解:(1)手三里。手,指穴所在部位為手部。三里,指穴內氣血物質所復蓋的範圍。該穴名意指大腸經冷降的濁氣在此復蓋較大的範圍。本穴物質由上廉穴傳來,上廉穴的水濕雲氣化雨而降,在該穴處復蓋的範圍如三里之廣,故名。三里、上三里之名意與此穴同。

(2)鬼邪穴。鬼,與神相對,指本穴的氣血物質所處為地部。邪,指邪氣。鬼邪名意指穴內物質為地部的水濕。本穴物質為大腸經經氣中濁降於地的經水,脾土受之,脾土喜燥而不喜濕,今受之水濕,實為受邪之害,故名鬼邪。

氣血特徵

氣血物質為天之下部的水濕雲氣和地部之水。

運行規律

天部的水濕雲氣沉降於地,地部的水液一部分滲入脾土之中,一部分氣化上行曲池穴。

功能作用

潤化脾燥,生髮脾氣。

治法:寒盛則補之或點刺出血,濕盛則瀉之,熱盛則瀉針出氣或涼藥水針。

臨床運用

現今常用於治療

1.運動系統疾病:腰痛,肩臂痛,上肢麻痹,半身不遂;

3.五官科系統疾病:牙痛,口腔炎;

4.其它:頸淋巴結核,面神經麻痹,感冒,乳腺炎等。

相關論述

1.《針灸甲乙經》:“腸腹時寒,腰痛不得臥,手三里主之。”

2.《銅人腧穴針灸圖經》:“治手臂不仁,肘攣不伸。”

3.《通玄指要賦》:“肩背患,責肘前之三里》。”

日常保健

用雙手手指指腹端按壓手三里穴。要是自我按摩時,可以用雙手食指互按對側穴位。每次2分鐘左右,每日2次,力度適中。

人體穴位

| 頭部穴位(正面) | 頭維穴 | 髮際穴 | 陽白穴 | 印堂穴 | 攢竹穴 | 睛明穴 | 承泣穴 | 四白穴 | 迎香穴 | 水溝穴 | 瞳子髎穴 |

| 頭部穴位(背面) | 百會穴 | 後頂穴 | 風府穴 | 啞門穴 | 完骨穴 | 風池穴 | 天柱穴 |

| 頭部穴位(側面) | 太陽穴 | 下關穴 | 客主穴 | 耳門穴 | 聽宮穴 | 翳風穴 | 頰車穴 | 大迎穴 | 人迎穴 |

| 腹部胸部穴位 | 天突穴 | 膻中穴 | 鳩尾穴 | 巨闕穴 | 中脘穴 | 水分穴 | 氣海穴 | 關元穴 | 中極穴 | 氣舍穴 | 俞府穴 | 或中穴 | 期門穴 | 日月穴 | 天樞穴 | 氣穴 | 大巨穴 | 大赫穴 |

| 人體背部穴位 | 大椎穴 | 陶道穴 | 身柱穴 | 神道穴 | 至陽穴 | 脊中穴 | 治喘穴 | 肩井穴 | 曲垣穴 | 天宗穴 | 命門穴 | 腰俞穴 | 腰陽關穴 | 上仙點穴 | 六華灸穴 | 風門穴 | 肺俞穴 | 心俞穴 | 膈俞穴 | 肝俞穴 | 膏肓穴 | 志室穴 | 肩外俞穴 | 厥陰俞穴 | 三焦俞穴 | 大腸俞穴 | 關元俞穴 | 小腸俞穴 | 膀胱俞穴 |

| 人體上肢穴位 | 內關穴 | 外關穴 | 曲池穴 | 尺澤穴 | 治癢穴 | 孔最穴 | 列缺穴 | 陽池穴 | 神門穴 | 合谷穴 | 中渚穴 | 少沖穴 | 落枕穴 | 指間穴 | 太淵穴 | 口內穴 | 胃腸穴 | 手三里穴 |

| 人體下肢穴位 | 膝眼穴 | 梁丘穴 | 復溜穴 | 陰谷穴 | 血海穴 | 承山穴 | 解溪穴 | 委中穴 | 足三里穴 | 陽陵泉穴 | 陰陵泉穴 | 三陰交穴 | 百里穴 |

| 人體足部穴位 | 湧泉穴 | 大敦穴 | 太沖穴 | 太白穴 | 太溪穴 | 申脈穴 | 丘墟穴 | 崑崙穴 | 足臨穴 | 行間穴 | 里內庭穴 | 下痢穴 | 高血壓點穴 | 第二厲兌穴 | 第三厲兌穴 | 阿基里斯腱穴 |