歷史沿革

地名由來

嶧城為舊嶧縣治所,嶧之名,一說來於嶧南葛嶧山(俗稱天柱山);一說因嶧境多山,眾山連絡為繹“繹”與嶧同。

建置沿革

嶧城

嶧城 嶧城區為舊嶧縣治所,嶧之名,一說來於嶧南葛嶧山(俗稱天柱山);一說因嶧境多山,眾山連絡為繹,“繹”與嶧同。

自夏朝之後的4000多年裡,一直為州縣治所。戰國時期,嶧為楚國蘭陵。 秦統一,實行郡縣制,歸薛郡。

西漢,漢武帝元封五年(前106年)全國設十三刺史部,屬徐州刺史部東海郡,時嶧境內有承、陰平、建陽、都陽、傅陽等縣。

西晉,元康元年(291年),晉惠帝置蘭陵郡,屬徐州,轄蘭陵、承、戚、合鄉、昌慮五縣,治所即在今嶧城。

東晉十六國,先後為後趙、前燕、前秦所轄,均屬蘭陵縣。

南朝宋時,東南部為東海郡,西北部為蘭陵郡,時蘭陵郡治向西北移至昌慮(今滕州境)。

北魏時為徐州承縣。

北齊設蘭陵郡,治所在今嶧城。 隋代屬彭城郡。

開皇三年(583年)承縣屬徐州,

十六年(596年)改承縣置繒州,大業二年(606年)廢繒州,改為蘭陵縣。

唐初復名承縣,屬河南道沂州。

武德四年(621年)復置繒州,治承縣,轄承縣、蘭陵、繒城3縣。

金興定中(1217年—1222年)置嶧州。元代屬中書省益都路嶧州,下領蘭陵縣。

明代洪武二年(1369年)降州為縣。

洪武十八年(1385年)嶧縣改屬兗州府。

清時仍屬山東省兗州府。

中華民國時期屬山東省魯西南區。

1949年底,嶧縣屬山東省台棗專屬。

1953年7月屬濟寧專屬。

1958年11月21日,嶧縣機關由原嶧縣駐地嶧城遷至棗莊。

1960年1月7日,經國務院批准撤銷嶧縣建制,建立縣級棗莊市。以原嶧縣的行政區域為棗莊市區域,隸屬濟寧專區。嶧城設辦事處,為棗莊市人民委員會的派出機關。

1961年9月12日,經山東省人民委員會批准,棗莊市升為省直轄市。

1962年6月30日,調整行政區劃,建立嶧城區,由棗莊市直轄。轄吳林、王莊、曹莊、金陵寺等15處人民公社。

1984年,人民公社改為鄉鎮,嶧城區轄3鎮12鄉。

1991年10月3日,撤銷古邵鄉,設立古邵鎮。

1996年12月25日,撤銷金陵寺鄉,設立金陵寺鎮。

1999年12月6日,撤銷嶧城區曹莊鄉,設立曹莊鎮。

2000年,嶧城區轄6個鎮、9個鄉。 2001年2月,嶧城區鄉鎮規模調整。全區由原來的6鎮9鄉變為3鎮2鄉2街道。

2001年9月,王莊鄉撤鄉設鎮,設立榴園鎮。11月,峨山鄉撤鄉設鎮,轄5鎮2街道。

2002年3月村級規模調整,全區由476個村(居)調整為343個村(居)。

2010年調整為342個村(居)。

2015年調整為345個村(居)。

行政區劃

嶧城

嶧城 截至2016年,嶧城區轄2個街道5個鎮。

2個街道:吳林街道、壇山街道。

5個鎮:榴園鎮、陰平鎮、古邵鎮、底閣鎮、峨山鎮。

嶧城區政府駐地位於壇山路166號。

地理環境

位置境域

嶧城

嶧城 嶧城區位於棗莊市境域中南部,地處山東省南部邊陲。

東連臨沂市蘭陵縣,西接薛城區,北依市中區,南瀕韓莊運河與台兒莊區比鄰,西南隅與微山縣相接。

位處北緯34°34'-34°48',東經117°23'-117°49'之間。

東西最長處40千米,南北最寬處24.5千米。

總面積636.8平方千米,占棗莊市總面積的14%,占山東省總面積的0.14%。

地形地貌

嶧城區地處魯中南山地丘陵與淮北平原的銜接帶上,在地貌分類上既有丘陵,又有平原。

在不同營造力的作用下,本區地貌在成因上形成三種類型:流水地貌、岩溶地貌、構造地貌。

氣候特徵

嶧城

嶧城 嶧城區屬暖溫帶半濕潤季風氣候區。

四季分明,季風明顯,雨熱同季。

因受黃海氣候的影響,東風較多,但大陸海洋性氣候不夠典型。

嶧城區年日照平均為2275.1小時,以4、5月份日照時數最多,月平均可達216.5小時。

嶧城區冬季最長,夏季次之,春季略長於秋季,具有冷熱持續較長的特點。

歷年平均溫度14.1℃,嶧城區降水較為充沛,年平均降水量769.3毫米。

其中,夏季降水量最多,占年降水量的64%,冬季最少,占全年降水量的4.1%。

水文概況

嶧城區河流屬淮河流域運河水系。

運河北岸支流以嶧城大沙河為界,河西屬南四湖湖東地區,河東屬邳蒼地區。

地面徑流方向總的是自北向南,各條河道多為季節性泄洪河道。

自然資源

水資源

嶧城

嶧城 嶧城區水資源豐富,面廣量大,歷年平均降水量769.3毫米,產水總量5.19億立方米。

全區可利用水資源總量為1.72億立方米,其中地表水8194萬立方米,地下水9006萬立方米,水資源可利用量占總量的28%。

地表徑流是嶧城區主要水資源,多年平均徑流量1.795億立方米,占天然水資源總量的29.3%。

礦產資源

嶧城區已發現礦種13種,具有開採價值8種。

主要有煤炭、鐵礦石、石膏、石灰岩、石英砂岩、頁岩、白雲岩、黏土等。

其中石膏儲量最為豐富,分布面積6平方千米,膏層深度1—14米,總儲量約占全國探明儲量的六分之一。

土地類型

嶧城

嶧城 嶧城區土壤共分3個土類,7個亞類,17個土屬,46個土種。

(1)棕壤

分為2個亞類,棕壤和棕壤性土,全區面積2602公頃,占總土壤面積的5.18%。

(2)褐土

分褐土性土、淋溶褐土、褐土、潮褐土4個亞類,全區面積34338公頃,占總土壤面積的68.34%。

(3)砂姜黑土

只有1個亞類,全區面積13305公頃,占總土壤面積的26.48%。

生物資源

嶧城

嶧城 糧食作物有:小麥、玉米、地瓜、馬鈴薯、高粱、穀子、綠豆、豌豆、豇豆、紅小豆等10種25個品種。

油料作物主要有:花生、大豆、棉花、油菜、芝麻等5種15個品種。

果樹主要有:石榴、大棗、蘋果、梨、桃、山楂、杏、李、葡萄、草莓、核桃、櫻桃、柿子、板栗等14種40多個品種。

蔬菜瓜果類作物主要有:大白菜、小油菜、菜花、蘿蔔、萵苣、茄子、南瓜、冬瓜、絲瓜、大蒜、大蔥、芸豆、豆角、生薑、韭菜等種150多個品種。

其他栽培植物主要有:桑、金銀花、小茴香、花椒、蓖麻等10多種。

人口民族

人口

截至2016年末,嶧城區公安戶籍總人口42.6233萬人,比2015年增加3426人。

合法生育率95.8%,出生人口性別比(男比女)111.0:100。

初婚晚婚率74.7%,全年人口出生率11.5‰,自然增長率7.54‰。

民族

嶧城區人口以漢族為主。

少數民族有:回族、蒙古族、藏族、苗族、彝族、壯族、布依族、朝鮮族、滿族、瑤族、土家族、哈尼族等。

經濟概況

綜述

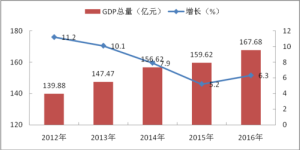

2012-2016年全區生產總值及增長速度

2012-2016年全區生產總值及增長速度 2016年,嶧城區實現生產總值167.68億元,按可比價格計算(下同),同比2015年增長6.3%。

稅收占GDP比重為5.8%。

人均生產總值43498元,增長4.3%。

第一、二、三產業增加值分別實現20.36億元、82.72億元和64.6億元,分別增長4.3%、3.6%和10.6%。

三次產業結構由2015年的12.1:51.2:36.7調整為12.1:49.3:38.5,產業結構進一步最佳化,三產比重提高1.8%。

固定資產投資

2016年,嶧城區固定資產投資(不含農戶)212.8億元,同比2015年增長12.9%。

其中工業技改投資42.6億元,增長16%,占全部投資的比重為20%。

分產業看,第一產業投資2.38億元,比2015年增長518.7%;第二產業投資159.6億元,增長25.2%;第三產業投資50.8億元,下降16.2%。

在第二產業投資中,工業投資154.6億元,增長30%。

其中,採礦業投資10億元,下降5.7%;製造業投資135.2億元,增長26.4%;電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資9.85億元,增長278.8%。

從到位資金情況看,全年到位資金215.4億元,增長13.97%。

財政收支

2016年,嶧城區地方公共預算財政收入實現8.99億元,同口徑比2015年增長8.1%。

其中稅收收入完成6.91億元,同口徑增長0.8%。稅收占財政收入的比重為76.9%。鎮街級完成地方財政收入4.89億元,占全區的54.4%。

地方公共預算財政支出累計達到18.35億元,增長5.5%。

國、地稅實現稅收總額9.65億元,下降4.9%。全年看,國稅完成41415萬元,增長19.8%;地稅完成55119萬元,下降17.7%。三大稅種中,增值稅、企業所得稅、營業稅分別實現33723萬元、6284萬元和7491萬元,合計47498萬元,占稅收總額的49.2%;其中增值稅增長23.3%,企業所得稅、營業稅下降4.7%和65.1%。

從收入的主要級次看,中央級27185萬元,區級69311萬元,區級收入比重為71.8%。

人民生活

2016年,嶧城區居民人均可支配收入達到17586元,同比2015年增長7.8%。

其中,城鎮常住居民人均可支配收入為25102元,增長7.2%;農村常住居民人均可支配收入13178元,增長7.9%。

第一產業

嶧城農業

嶧城農業 2016年,嶧城區農林牧漁及其服務業實現總產值41.78億元,按可比價格計算同比2015年增長4.5%。

農、林、牧、漁及其服務業總產值之比為77.3:0.7:18.7:2.1:1.2。

種植業

2016年,嶧城區農作物播種面積101.8萬畝。

其中糧食作物播種面積75.2萬畝,糧經比例為73.8:26.2,糧食播種面積進一步擴大。

全年糧食總產量33.4萬噸,比2015年增長3.1%。平均單產444.4公斤/畝,增長0.7%。

其中小麥單產452.4公斤/畝,增長0.4%;玉米單產452公斤/畝,增長1%。

林業

2016年,嶧城區完成成片造林面積1.6萬畝,新育苗0.11萬畝,中幼齡林撫育作業面積3.6萬畝,全民義務植樹80萬株。

畜牧業

2016年,嶧城區肉豬、肉牛、羊、家禽出欄量分別為19.8萬頭、1.7萬頭、10.3萬隻和339.7萬隻。

水產業

2016年,嶧城區水產養殖面積達到765公頃。

農業基礎

截至2016年末,嶧城區農機總動力達到39萬千瓦,比2015年增長3.3%。

農用拖拉機達到3681台,配套農機具17744台,農用排灌機械4100台,動力5.12萬千瓦,聯合收穫機械2464台,動力13.5萬千瓦;農產品初加工機械2531台。

全年化肥使用量(折純)3.5萬噸,農藥使用量753噸。

2016年主要農產品產量

| 產品 | 單 位 | 產 量 | 增長(%) |

| 糧 食 | 萬噸 | 33.4 | 3.1 |

| 棉 花 | 噸 | 542 | -38.3 |

| 油 料 | 萬噸 | 1.5 | -11.8 |

| 蔬 菜 | 萬噸 | 65.5 | -2.7 |

| 瓜 類 | 萬噸 | 2.3 | 0 |

| 水 果 | 萬噸 | 3.5 | -2.8 |

| 生豬出欄 | 萬頭 | 19.8 | 0 |

| 家禽出欄 | 萬隻 | 339.7 | 8.6 |

| 肉 類 | 萬噸 | 2.1 | 0 |

| 禽 蛋 | 萬噸 | 1.2 | 37.9 |

| 奶 類 | 萬噸 | 0.1 | 0 |

| 水產品 | 萬噸 | 0.78 | 2.6 |

第二產業

嶧城手工業

嶧城手工業 截至2016年末,嶧城區限額以上工業企業210家,實現總產值353.1億元,同比2015年下降7.3%。增加值增長2.8%。

其中輕工業增加值增長3.2%,重工業增加值下降2.6%;非公有工業下降0.3%;大中型企業增速0.5%。

全區規模以上工業企業實現主營業務收入347.89億元,增長3.7%,產銷率達到99.1%,同比下降0.1%。

全年實現利稅27.68億元,下降8.9%,其中利潤14.98億元,下降3%。

2016年工業主要產品產量

| 產品 | 單位 | 產量 | 增長(%) |

| 原煤 | 萬噸 | 194.2 | 1.1 |

| 洗煤 | 萬噸 | 45.75 | -4.3 |

| 紗 | 萬噸 | 1.38 | -3.5 |

| 服裝 | 萬件 | 3537.9 | -7.3 |

| 機製紙 | 萬噸 | 20.2 | -10.7 |

| 水泥熟料 | 萬噸 | 378.52 | -6.2 |

| 水泥 | 萬噸 | 481.8 | 0 |

| 磚 | 億塊 | 0.93 | -14.7 |

| 鋼材 | 萬噸 | 5.42 | -1.6 |

| 發電量 | 億千瓦時 | 8.2 | 122.2 |

| 子午線輪胎外胎 | 萬條 | 546.8 | 68.3 |

建築業

2016年,嶧城區完成增加值4.18億元,同比2015年增長19.9%。

其中年末三級及以上資質建築企業18家,完成總產值7.1億元,增長12.4%。

第三產業

嶧城林業

嶧城林業 截至2016年末,嶧城區限額以上貿易業單位數達到186家,全年社會消費品零售總額實現71.4億元,同比2015年增長10.9%。

其中限額以上企業消費品零售額35.3億元,增長13.3%。

按經營單位所在地分,城鎮消費品零售額22億元,增幅15.1%,鄉村消費品零售額13.3億元,增長13.2%,分別占社會消費品零售額的62.3%和37.7%。

從重要商品零售類值看,全年限上糧油食品類銷售額5億元,增幅3.9%;菸酒類銷售額2.2億元,增幅14.3%;化妝品類增長5.7%;家用電器和音響器材類銷售額4.7億元,增幅17.1%;家具類銷售額3.1億元,增幅13.9%,汽車類銷售額3.3億元,增幅20.8%。

對外經濟

2016年,嶧城區實現進出口總額12.6億元,同比2015年增長43.9%,其中出口總額12.09億元,增長54.7%。

房地產業

2016年,嶧城區房地產開發投資1.69億元,同比2015年下降68.6%,其中住宅投資1.01億元,下降77%。

商品房銷售面積12.7萬平方米,增長17.4%,其中住宅銷售面積11.1萬平方米,增長5%。

郵電業

2016年,嶧城區郵政業務總量3361萬元,同比2015年增長33.9%;電信業務總量13567萬元,增長1.1%。

年末,全區固定電話用戶2.09萬戶,下降2%,行動電話用戶36.2萬戶,增長16.9%。

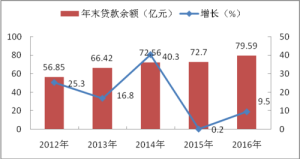

2012-2016年金融機構年末貸款餘額及其增速

2012-2016年金融機構年末貸款餘額及其增速 金融業

截至2016年末,嶧城區金融機構存款餘額101.73億元。

同比2015年增長17.6%,其中居民儲蓄存款67.08億元,增長15.3%。

金融貸款餘額79.59億元,增長9.5%。

存貸比達78.2%。

社會事業

科技事業

嶧城科技

嶧城科技 2016年,嶧城區新增國家高新技術企業1家,市級科技型企業新增9家。

申報市級以上科技計畫項目35項,其中省重點研發(科技攻關)、省重點研發(重大關鍵技術)均為全市唯一立項。

科技創新平台新增5個,分別為:國家級眾創空間1個、省級農高區1個、市級工程技術研究中心2個,並在省級農高區基礎上成功申報國家級農業科技園區,全市僅一家。

全年共獲得市級科技進步獎4項、省級1項(填補了嶧城區省級科技進步獎的空白);2人通過棗莊英才專家答辯,進入現場考察階段,1人獲批省西部經濟隆起帶基層科技人才計畫。

1-11月共申請專利274件,其中,發明專利申請69件;授權專利144件,其中發明專利授權15件,1件PCT國際專利。

教育事業

嶧城教育

嶧城教育 截至2016年末,嶧城區共有幼稚園87所,國小49所(含4個辦學點),國中5所,九年一貫制學校5所,民辦學校1所,普通高中1所,職業中專1所。

在園幼兒11390人,國小在校生47152人,國中在校生13882人,高中在校生4751人,職業中專在校生2174人,教職工3529人。

全區共有省級規範化學校15所,市級規範化學校26所,省級中心園11所,省級示範園12所。

開工建設項目29個,新招考教師200餘人,超額完成2016年化解大班額規劃任務。

文化事業

嶧城文化

嶧城文化 2016年,嶧城區舉辦了慶祝建黨95周年、紅軍長征勝利80周年民眾文化系列活動30餘場,觀眾達10萬餘人次。

承辦了全市首屆民眾文化藝術節聲樂大賽,全市3000餘名選手參賽。

積極引導全區68家莊戶劇團參與“一村一年一場戲”活動,全年演出300場次,觀眾近10萬人。

對全區342個行政村的廣場舞隊伍進行了一次輪訓。

補充更新農家書屋出版物171家。

2016年末有線電視數字用戶入網數達5萬餘戶。

體育事業

嶧城體育

嶧城體育 2016年,嶧城區舉辦各類群體活動17次。

為76個村發放健身器材515件,並為峨山鎮5個貧困村建設了體育場地。

在承水河兩岸新建健身場地7處,完成了陰平鎮健身廣場建設。

承辦了2016年全省國際跳棋總決賽和棗莊市第九屆運動會跆拳道錦標賽。

投資70餘萬元,完成了棗莊東方國際學校體校綜合訓練館建設。

參加了棗莊市第九屆運動會武術、跆拳道、桌球、羽毛球等項目資格賽,共取得21金、12銀、10銅的成績。

醫療衛生

2016年末,嶧城區衛生機構擁有職工1196人,其中衛生技術人員1109人,實有床位數1445張。

全年診治各類患者221.1萬人次,為65歲以上老年人等六類重點人群健康體檢人數8.2萬人次,體檢率為82%。

社會保障

2016年,嶧城區參加職工養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險人數分別達3.19萬人、35.01萬人、2.3萬人、2.8萬人、2.4萬人。

共征繳各項社保費6.46億元,支出6.98億元。城鄉居民社會養老保險參保人數達到21.6萬人。

我區將城鄉居民養老保險基礎養老金增加到100元;連續第12次提高企業退休人員養老金,惠及全區離、退休人員8255人;發放社保卡制卡28.03萬張。

城鄉低保標準分別提高至440元/人月、3400元/人年。完善了醫療救助“一站式”即時結算、社會救助“一門受理、協同辦理”等工作機制。

全年累計發放低保金3966萬餘元、臨時救助金58.9萬餘元、五保金443萬餘元、義務兵家庭優待金403萬元、冬春救災資金124萬元、醫療救助資金457.9萬元。

社會福利

2016年,嶧城區集中、分散供養標準提高至4600元/人年、3500元/人年。

新建4家農村幸福院、3家日間照料中心、10處農村社區服務中心。

基礎建設

基礎建設

基礎建設 2016年,嶧城區共完成城市建設投資1.2億元。

實施道路最佳化升級、人行道維修、城區綠化補植、雨污管網清淤、城區老舊供水管網改造、供熱管網改造、燃氣管網改造、裸露土地治理等城建項目12個,已全部完工。

新增綠地面積12公頃,人均公園綠地面積15.38平方米,人均城市道路面積17.22平方米,燃氣普及率98.46%,污水處理率96.01%,供水普及率99.6%,主次幹道亮燈率96%以上。

開展既有居住建築供熱計量改造(壇山小區二期)3.02萬平方米,已竣工投用。

環境保護

2016年,嶧城區實施了“空氣品質提升戰役”、“大氣污染治理百日攻堅行動”、“今冬明春大氣污染防治專項行動”,空氣品質改善位居棗莊市第一。

交通運輸

交通

嶧城區地處山東省棗莊市南部,為山東省南大門。

處於北京、上海兩城市的中間位置,緊鄰徐州市,為淮海經濟區的中心位置,是東部沿海和西部內陸的過渡帶。

嶧城區水陸空交通便利,有“黃金水道”之稱的京杭大運河在南部穿過,毗鄰青島、日照、嵐山、連雲港等沿海港口。

西靠京滬鐵路,東臨京滬高速公路,京福高速、206國道、京滬高速鐵路縱貫南北,距濟南、青島、徐州三大機場分別需要2.5小時、3.5小時和不足40分鐘的車程。

2016年,嶧城區投資812萬元完成平馮公路2.3千米、前薛公路2千米路面大修;投資200萬元完成縣道養護工程;投資840萬元完成縣鄉公路133.4千米安全生命防護工程;村(居)道路“戶戶通”工程新改建858千米,149個村(居)達到“戶戶通”。公路里程達到1317.9千米。

運輸

2016年,嶧城區擁有客運企業1家,公交企業1家,出租企業2家,貨運企業79家。

營運貨車4746輛,計程車40輛,公車199輛,駕駛員教練車221輛,公交線路22條。

風景名勝

| 冠世榴園生態文化旅遊區 棗莊冠世榴園生態文化旅遊區位於山東省棗莊市區南部、嶧城區西部的群山之陽,東西長45華里,南北寬6華里,面積達12萬畝。有榴樹530餘萬林,48個品種,始建於西漢成帝年間,素以歷史之久,面積之大,株數之多,品色之全,果質之優而聞名海內外,是中國最大的石榴園林,被上海大世界基尼斯總部認證為“基尼斯之最”,因而被譽為“冠世榴園”,並被列為“花之路”旅遊熱線上的重要景區和省級風景名勝區和國家4A級景區,是一處集自然山川,生態園林、民俗宗教、人文歷史、觀光遊覽、休閒度假為一體的綜合性旅遊區。 |

| 青檀寺 位於冠世榴園的東首,占地約600畝,建築總面積6000多平方米,為1986年開發建設,總投資138萬元。是國家AAAA級旅遊景區、首批全國農業旅遊示範點、省級風景名勝區、山東省重點文物保護單位、山東省最受歡迎自駕游景區等。景區內有青檀湖、千年古檀、書法碑廊、報國塔、岳飛養眼樓、藏王宮等景點。 |

特產小吃

辣子雞

辣子雞 羊肉湯

棗莊喜歡養羊,嶧城的人們更喜歡吃羊。

清湯是加了十幾種中藥和調料煮了好幾個小時才燒好的,因此,羊肉湯也就成了棗莊的第一名吃。

嶧縣石榴

嶧縣石榴 辣子雞

辣子雞色艷味重,嫩雞肉加大量鮮辣椒、米醋爆炒,多以公雞烹炒,因為公雞較之母雞更具有“陽剛”之氣。

公雞又以“本地雞”為佳,棗莊人口中的“本地雞”即為農家散養的花公雞,此種雞以蟲子、草種等為食,善於奔跑,故肉質極佳、滑嫩筋道。

嶧縣大棗

嶧縣大棗 石榴

中國地理標誌產品。

嶧城區石榴種植歷史悠久,所產石榴個大皮薄,色澤鮮艷光潔,籽粒晶瑩飽滿,曾入選“奧運會推薦果品”。

嶧城石榴主要有大青皮、冰糖籽、大紅袍等幾十個品種,以其籽大、糖分高、皮薄、色澤鮮艷光潔、籽粒晶瑩飽滿享譽全國。

“大青皮”是主栽品種,單果重350—800克,最高可達1580克,其花瓣重疊,可達50多瓣,葉綠如碧,花紅似火,極富觀賞價值。

嶧縣大棗

大棗產業是嶧城區特色林果產業之一,集中分布在陰平鎮。

嶧縣大棗具有皮薄肉厚、味甜核小、色澤鮮艷、性溫宜滋補等特點,並具有較高的食用和藥用價值,深受消費者喜愛。

據《嶧縣誌》記述:陰平大棗清朝初年“行販江湖數千里”,乾隆皇帝下江南途徑陰平時“甚喜食之”。

著名人物

匡衡

字稚圭,西漢東海承人。

建昭三年(前36年)代韋玄成為丞相,封樂安侯,食邑六百戶。匡衡幼年刻苦好學,勤奮努力。

據《西京雜記》載:“匡衡勤學而無燭,鄰舍有燭而不逮,衡乃穿壁引其光,以書映光而讀之”。

歷史上流傳的“鑿壁偷光”的故事即由此而來。

賈三近

字德修,號石葵,別號石屋山人、寧鳩子。

明隆慶二年(1568年)賈三近中進士,被選為翰林庶吉士,後授吏科給事中,太常寺少卿,大理寺左、右少卿,光祿寺卿,都察院右僉都御史,兵部右侍郎,萬曆二十年病逝,官至正三品。被朝中讚許為“泰山喬嶽”。

著有《東掖奏疏》二十篇,《西輔封事》兩篇。

疏廣疏受

疏廣,字仲翁,西漢東海蘭陵(今棗莊市嶧城區)人。

自幼好學,博通經史,被朝廷征為博士。漢宣帝時,選疏廣為太子太傅。

疏廣的侄子疏受,當時亦以賢明被選為太子家令,後升為太子少傅。疏廣、疏受在任職期間,曾多次受到皇帝的賞賜。並稱之為朝廷中的“二疏”。

疏廣任太傅五年,稱病請求還鄉。皇上考慮到他們年邁,就答應了,並加賜黃金20斤,皇太子贈金50斤。

二疏辭官回到家鄉蘿藤之後,將金遍贈鄉里。二疏去世之後,鄉人感其散金之惠,在二疏宅舊址築一座方圓三里的土城,取名為“二疏城”;在其散金處立一碑,名“散金台”,在二疏城內又建二疏祠,祠中雕塑二疏像,世代祭祀不絕。